Karl Schönherr

Karl Schönherr (1867-1943) galt zwischen 1900 und 1920 als bedeutendster österreichischer Dramatiker neben Arthur Schnitzler. Nach ersten Veröffentlichungen (Gedichte u. Erzählungen) gelang ihm 1897 mit dem Volksschauspiel Der Judas von Tirol ein Achtungserfolg, mit der Tragödie „Die Bildschnitzer“ (1900) der Durchbruch. Von da an erlebte Schönherr eine steile Karriere; er konnte seine ärztliche Praxis schließen und sich auf das Schreiben konzentrieren. 1902 übernahm die k.k. Hofbühne die Erstaufführung des Dramas Sonnwendtag. Fortan konnte Schönherr auf zahllose Angebote der bedeutendsten Bühnen des deutschsprachigen Raumes zurückgreifen und in der Regel selbst entscheiden, welchem Theater er jeweils die Uraufführung des jüngsten Stückes überließ. Meistens wählte er das BurgtheaterMaterialien und Quellen: Johannes Sachslehner: Ein Mythos wird angeschlossen. Zur Machtübernahme der Nazis im Burgtheat... oder das Deutsche Volkstheater in Wien. Die (legendäre) Exl-BühneDie Exl-Bühne war ein volkstümliches Theaterensemble mit künstlerischem Anspruch, das sich vorwiegend dem Volks- und ..., die sich vor allem der Förderung der Volksdramatik verschrieben hatte, erhielt von Schönherr nur einmal ein Stück zur Erstaufführung, das Schauspiel „Der Nothelfer“; doch wiederholt führte der Autor, wenn die Exl-Bühne eines seiner Werke spielen wollte, selbst die Regie. Die Komödie in drei Akten Erde begründete Schönherrs Ruhm auch außerhalb des deutschen Sprachgebiets (Uraufführung 1907 in kroatischer Sprache in Zagreb; deutschsprachige Erstaufführung 1908 am Düsseldorfer Schauspielhaus); die in der Zeit der Gegenreformation angesiedelte Tragödie „Glaube und Heimat“ (1910) entwickelte sich ebenso zu einem Kassenschlager wie wenig später „Der Weibsteufel“ (1914). Nach dem Ersten Weltkrieg ist allerdings das Interesse an Schönherrs Werk mehr und mehr zurückgegangen. Im Gegensatz zu den so genannten Heimatdramen wurden die Stücke, die v.a. aktuelle soziale Fragen erörtern, z.B. die „Kindertragödie“ (1919) und das Schauspiel „Es“ (1922), die Ärztedramen, wie „Herr Doktor, haben Sie zu essen?“ (1930), sowie etliche weitere zwar wohl da und dort noch inszeniert, aber kaum mehr nachgespielt. Anfang der 1930er Jahre hat der Verlag Staackmann, Schönherrs wichtigster Verleger, Werk-Bestände sogar größtenteils eingestampft, denn: Mit der Blut-und-Boden-Literatur waren Stücke wie Der Weibsteufel nicht mehr kompatibel. Die in den Vordergrund rückenden Anwälte dieser Strömung fanden solche Werke nur noch abstoßend.

Von Johann Holzner | März 2017

Inhaltsverzeichnis

- Schnitzler und Schönherr

- Martin Kušejs Plädoyer für den Weibsteufel

- Schopenhauer, Kranewitter und Schönherr

- Regionalliteratur

- Abrechnungen

1. Schnitzler und Schönherr

In den literarischen Diskursen der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wurden Schnitzler und Schönherr, die erfolgreichsten österreichischen Dramatiker der Zeit, nicht nur als Konkurrenten, sondern als Gegenspieler gesehen: als Rivalen im Wettstreit zwischen Metropole und Provinz, Urbanität und Ursprünglichkeit, Großstadt-Dekadenz und Heimatkunst. Anton Wildgansgeb. am 17.4. 1881 in Wien - gest. am 3.5.1932 in Mödling (Niederösterreich); Dramaturg, Schriftsteller, Theaterdirekt...1, Burgtheater-Direktor 1921-22 und 1930-1932, bestätigte diese (mit Vermarktungsstrategien gekoppelte) Außensicht in einem Schreiben an Schönherr vom 22. Februar 1927:

„Ihnen ward die Gnade“, schreibt Wildgans, „aus den tiefen und unversieglichen Brunnen des Ewigmenschlichen zu schöpfen, und die Meisterschaft, dieses, von allem unwesentlichen Beiwerk befreit, in wirklich lebendigen Gestalten in seinen Urbeziehungen aufzuzeigen. Geburt und Tod, und was dazwischen liegt an irdischem Leid und Beseligtsein, ist der Gegenstand Ihrer weiträumigen Dichtung, die – historisch gesprochen – immer ein mächtiges Gegengewicht gebildet hat und bilden wird gegen die einseitige Beurteilung österreichischer Literatur, die nicht ohne eigenes Verschulden in den fragwürdigen Ruf pretiösen Ästhetentums und sentimentaler ‚Nachdenklichkeit‘ geraten ist. Es ist mein eigenes künstlerisches Glaubensbekenntnis, wenn ich sage: eine einzige Gestalt geschaffen zu haben, wie wir ihrer viele Ihnen verdanken, wiegt Bibliotheken von Büchern auf, die aus allen möglichen Literaturen mit Fleiß und noch so großer Begabung herausdestilliert wurden.“2

Schönherr und Schnitzler haben ihre Arbeiten wie auch ihre Beziehung zueinander entspannter und wesentlich nüchterner gesehen. Schönherr hat wiederholt betont, er habe alle seine so genannten Heimatdramen keineswegs in seiner engeren Heimat, in Tirol, sondern in der Großstadt Wien geschaffen: „Meist im ärgsten Gesumme und Gesurre großer Kaffeehäuser, an einem der bekannten kleinen Marmortischchen; oder während dem Einsamgehen mitten im Trubel der belebtesten Straßen.“3 In einem Schreiben an den Journalisten und Literaturkritiker Karl Paulin (vom 3. September 1925) verteidigt und begründet er seine (in dieser Zeit erfolgte) Abkehr von der Exl-Bühne, die, „vielleicht der Not der Zeit gehorchend“, sich mehr und mehr „der derben, ja derbsten Bauernposse zugewendet“ habe, mit dem lapidaren Satz, er wolle „selbst diese Schwenkung lieber nicht mitmachen“.4 – Schnitzler wiederum hat aus der Retrospektive seine Beziehung zu Schönherr so betrachtet:

„Etwa im Jahre 1909 auf einem Spaziergang Gespräch mit Schönherr. ‚Wie wär’s‘ sage ich, ‚wenn wir unsere nächsten Werke unter vertauschten Namen erscheinen ließen? Zweifellos fände man bei Ihnen alle meine Vorzüge und Fehler und bei mir die Ihren wieder.‘ Doch wußte ich schon damals, daß wenigstens die Wiener Publizistik jeden Anlaß gern benützen würde, immer lieber mich mit Schönherr als Schönherr mit mir totzuschlagen.“5

Etliche Jahre später, im Dezember 1926, soll Schnitzler von Felix Wolff, dem Dramaturgen der Komischen Oper Berlin, gebeten worden sein, dem Haus an der Behrenstraße den Reigen zu überlassen. Schnitzler lehnte ab, und so entspann sich das folgende (von Schnitzler überlieferte) Gespräch:

[Wolff:] „Vielleicht aber könnten wir etwas anderes von Herrn Doktor aufführen.“ – [Schnitzler:] „Ich bitte um einen Vorschlag.“ […] – [Wolff], nach […] längerem Nachsinnen: „Wie wäre es mit Volk in Not?“ – [Schnitzler:] „Das kann ich Ihnen leider nicht überlassen.“ – [Wolff], etwas verletzt: „Warum?“ – [Schnitzler:] „Weil es nicht von mir, sondern von Schönherr ist.“6

2. Martin Kušejs Plädoyer für den Weibsteufel

Beide Dramatiker, Schnitzler und Schönherr, hatten in Wien Medizin studiert, zum Teil bei denselben Professoren. – Ärzte spielen denn auch in ihren späteren Theaterstücken nicht selten zentrale Rollen; bei Schönherr u.a. in den Dramen(-Fassungen) Vivat academia (1922), Die Hungerblockade (1925), Der Nothelfer (1926), Der Armendoktor (1927), Herr Doktor, haben Sie zu essen? (1930). Weit größere Aufmerksamkeit erzielten indessen jene Stücke Schönherrs, in deren Mittelpunkt Frauen stehen (und von der ersten bis zur letzten Szene das Thema Sexualität oder der Themenkomplex Eros und Thanatos verhandelt wird). Allen voran: Der Weibsteufel, der (so Schönherr in einem Interview in der Neuen Freien Presse vom 25. April 1926) „nach seiner Premiere im Johann-Strauß-Theater […] vom damaligen Direktor Hugo Thimig […] ins Burgtheater übernommen wurde“ und dem Autor zunächst einmal in erster Linie „eine besonders erbitterte Gegnerschaft“ eintrug, „deren Führerinnen Erzherzogin Marie Valerie und Fürstin Pauline Metternich waren.“7 Das Drama wurde 1915 im Deutschen Theater Berlin und im Burgtheater gespielt8 und 1918 im Münchner Schauspielhaus (mit Anna Exl in der Titelrolle) aufgeführt, allerdings nach einer aufsehenerregenden Predigt des Erzbischofs Michael von Faulhaber dort gleich verboten; bald darauf freilich war, wie Schönherr später sich erinnerte, in Bayern „der König ab- und der ‚Weibsteufel‘ wieder angesetzt.“9 In den 1920er und 1930er Jahren wurde das Stück häufig inszeniert, ja es wurde, dank der Exl-Bühne, jedenfalls in der Diktion ihrer Selbstdarstellung, ein „Welterfolg“; 1925 wurde es unter dem Titel Thy name is Woman mit Barbara La Marr in der Hauptrolle verfilmt.10

Martin Kušej inszenierte das Stück, eine düstere Dreiecksgeschichte am Rande des Abgrunds (mit Birgit Minichmayr, Werner Wölbern und Nicholas Ofczarek), in der Spielzeit 2008/09 im Wiener Akademietheater, und er brachte diese Inszenierung (in der Tobias Moretti die Rolle Ofczareks übernahm) später auch ins Münchner Residenztheater mit; „das Stück gewann fast alle Preise, Kušej bekam den Nestroy-Preis, den österreichischen Theater-Oscar, Minichmayr wurde Schauspielerin des Jahres“, sogar Der Spiegel widmete dem Weibsteufel Lobeshymnen. 11 – Dass die Zeitschrift profil (anlässlich eines Interviews mit Kušej) in der Ausgabe vom 2.12.2016 den Intendanten des Residenztheaters als Schönherr-Regisseur vorstellt, unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieser Inszenierung.

Im fünften Akt dieses Dramas, das inzwischen auch als Vorlage einer Kammeroper eine neue Bearbeitung (durch Florian Bramböck) erfahren hat12, zieht am Ende, wenige Augenblicke vor der Katastrophe, das „Weib“ Bilanz. „Was nur die Männer haben: aus jedem Wörtl drehn sie gleich einen Hackenstiel und schlagen damit los!“

Sie hat völlig Recht. Das Schauspiel führt das jedenfalls vor; und es wehrt sich zugleich gegen jede Vereinnahmung aus feministischer Perspektive, denn es zeigt ja auch, dass die Frau sich ins Unrecht setzt. Es sind keineswegs „nur die Männer“, die mit Wörtern wie mit Waffen aufeinander einschlagen. – Schönherr hat (in Wien) von Shakespeare, Ibsen und Strindberg, Ludwig Anzengruber und Gerhart Hauptmann viel gelernt; die Kunstfertigkeit, stumme Gebärden sprechen zu lassen, verband ihn darüber hinaus mit Dichtern wie Grillparzer und Hofmannsthal. In der Dialoggestaltung jedoch orientierte er sich nicht zuletzt am Vorbild des ebenfalls aus Tirol stammenden Kollegen Franz Kranewitter (1860-1938).

3. Schopenhauer, Kranewitter und Schönherr

Kranewitter und Schönherr, die sich früh vom naturalistischen Theater inspirieren ließen, um mit dessen Strategien die konservative Heimatliteratur der Zeit frontal zu attackieren und den schönen, verlogenen Schein zu entlarven, dem sie in der Großstadt wie auf dem Land begegnet waren, hielten es mit Schopenhauer: Für Schopenhauer ist das Trauerspiel, das sich der Darstellung der schrecklichen Seite des Lebens widmet, der Gipfel der Dichtkunst schlechthin. Dabei unterscheidet er drei Varianten.13 Das Unglück kann durch die außerordentliche Bosheit eines Charakters bewirkt werden, es kann aus Zufällen oder Irrtümern resultieren und es kann sich schließlich durch „die bloße Stellung der Personen gegen einander, durch die Verhältnisse“ ergeben. Diese letzte Variante, die darauf abzielt zu zeigen, dass sich die Menschen das größte Unheil selbst zufügen, die darüber hinaus das Unglück nicht als Ausnahme, sondern als Konsequenz des Verhaltens und der Charaktere der Menschen zeigt, ist den beiden anderen Möglichkeiten des Trauerspiels, nach Schopenhauers Überzeugung, weit vorzuziehen.

In ihrem Sprechen verrät sich, wie und was die Menschen denken, wie sie sich verhalten und wie sie ihr Leben gestalten oder eben auch ruinieren.

In Kranewitters Hauptwerk, dem Einakter-Zyklus Die sieben Todsünden (entstanden zwischen 1902 und 1930), gerät man auf Schauplätze, die so begrenzt sind, dass die Wörter ebenso wie die auftretenden Figuren unvermeidlich zusammenstoßen. Man begegnet Menschen in einer Gefängnissituation. Vordergründig geht es in diesen Einaktern um menschliche Leidenschaften. Die Menschen scheitern an diesen Leidenschaften; in einer gesellschaftlichen Situation allerdings, die durch ein engmaschiges Netz von Verhaltensnormen nicht verhindert, sondern fördernd darauf einwirkt, dass die einzelnen Figuren ihren Trieben verfallen: In einer Dorfgemeinschaft, in der jeder bestrebt ist, ja bestrebt sein muss, durch sein Eigentum Ansehen zu erringen oder zu bewahren, und in der jeder sich darum kümmert, sowohl wirtschaftliche wie auch psychische Probleme in seiner Privatsphäre einzuschließen und seine wahren Empfindungen hinter einem Panzer zu verbergen, in einer solchen Gemeinschaft gedeihen Frustrationen, die früher oder später umschlagen in nackte Aggressivität.

Die Einakter führen das Publikum jeweils in eine Endspielsituation, in ein Haus, das als Hölle erscheint und in dem die Figuren nicht mehr imstande sind, sich aus den Fesseln der gewohnten Rede- und Umgangsformen zu lösen, in dem lebenslang aufgestaute Konflikte zunächst sich in verbaler Gewalttätigkeit äußern und endlich immer wieder zu Mord, Totschlag und Selbstmord führen. In der Tragödie Totentanz, die als Nachspiel den Todsünden-Zyklus beschließen sollte, wird schließlich die Vision ausgeführt, dass die ganze Welt auf eine Endstation zusteuern könnte, wo jede(r) jede(n) bekämpft.

Literarische Arbeiten dieser Art wären (und waren häufig tatsächlich auch) als Moralitäten interpretierbar, obwohl Kranewitter, dessen Stücke in der Monarchie von der Zensur schrecklich zugerichtet und oft ganz entstellt worden sind14, Moralitäten zeitlebens als unerträglich empfunden hat. Aber es sind weit eher Stücke, in denen, eine Weile vor Canetti oder García Lorca und lange vor dem absurden Theater, durch- und zu Ende gespielt wird, was aus der Verbindung von Leidenschaften mit engen Gesichtsgrenzen hervorgehen kann, was passiert, wenn die Menschen selbst im intimen Bereich der Familie, vom öffentlichen Bereich ganz zu schweigen, nicht mehr miteinander reden können.

Auch in Schönherrs Komödie in drei Akten Erde werden Probleme des Lebens im engsten Kreis thematisiert. Die Handlung spielt – anders als in Anzengrubers Volksstück Das vierte Gebot, in dem ein „verwahrlostes Zimmer“ überdeutlich auf den Weg „in d’Höll“ vorausweist – in einer geräumigen stattlichen Bauernstube, auf einem Hof, auf dem der alte Grutz wie ein Diktator regiert. Unter einer solchen Vaterfigur, neben einem derartigen „Teufel“, kann sich jedoch kein Mensch entfalten, am wenigsten der Sohn. Die Flucht aus der Vaterhaus-Hölle ist ihm verwehrt, weil nur er als Universalerbe in Frage kommt. So geht er zugrunde, wie die Knechte und die Mägde „in der verdammten Hüttn“ auch. – Aus der Anlage dieses Stückes ergibt sich allerdings (noch), dass die Figuren ihr Schicksal nicht allein dem alten Grutz verdanken, sondern auch der eigenen Naivität und Tölpelhaftigkeit.

Das Mitgefühl der Zuschauer wird demnach so gesteuert, dass es weniger den ruinierten Figuren zukommt, die auf den Tod des alten Bauern warten, viel mehr diesem selbst. Grutz ist nämlich ein „Bauer, wie keiner mehr kommt“, eine mythische Gestalt beinahe, die mit dem „Erdbodn“ untrennbar verbunden ist. Indem er am Ende seinen eigenen Sarg „mit gewaltigen Hieben“ zertrümmert, vermittelt er seine Fähigkeit, das drohende Chaos noch einmal abzuwenden und den Fortbestand der alten Ordnung zu garantieren. Die erwartete Katastrophe bleibt aus: Schönherr hat dieses Stück konsequent nicht als Tragödie bezeichnet.

Der Weibsteufel erhält die neutrale Gattungsbezeichnung ‚Drama‘, Frau Suitner (1917), bestimmt auch eines seiner schönsten, härtesten Stücke (ein Theaterstück, in dem er eindeutig Partei ergreift, und zwar für die Frau) wird von Schönherr als ‚Trauerspiel‘ geführt.

4. Regionalliteratur

Karl Schönherr, 1867 in Axams (Tirol) geboren, Sohn eines Dorfschullehrers, wuchs zunächst in seinem Geburtsort, später in Schlanders (Südtirol) auf und besuchte (vom Schulgeld befreit) Gymnasien in Brixen, Bozen und Hall in Tirol, ehe er an der Innsbrucker Universität Germanistik inskribierte und sich (für kurze Zeit) der Jung-Tirol-Bewegung anschloss. 1887/88 wechselte er die Fakultät, nahm sein Medizin-Studium auf, setzte es (nach einigen Unterbrechungen) 1891 in Wien fort und ließ sich dort (vorerst in sehr bescheidenen Unterkünften) nun auf Dauer nieder; 1896 wird er zum Doktor der Medizin promoviert, und er arbeitet einige Jahre lang, bis 1905, als Arzt (ohne seine Ambitionen im Bereich der Literatur aufzugeben).

Egon Friedell hat einmal das folgende Zeitungs-Interview erfunden: „Unsere Rundfrage: Woran arbeiten Sie? – Karl Schönherr: Ich arbeite an einem ganz komprimierten Dreiakter, in dem nur eine einzige Person vorkommt, und zwar ein Stummer. Das Stück spielt in Tirol.“15 Nie ist die unverwechselbare Handschrift dieses Dramatikers prägnanter charakterisiert worden. Er war, bei allem, was sich auch gegen sein Werk sagen ließe, eines in jedem Fall: ein Meister der Aussparung, der Komprimierung bis ins letzte; aufwühlend ist in der Regel weniger, was seine Figuren sagen, viel mehr, was sie verschweigen.

Friedell indessen wollte, das soll hier nicht unterschlagen werden, ganz anderes zum Ausdruck bringen. Der naturalistischen Bewegung im Ganzen und Karl Schönherr im Besonderen sollte aus seiner Sicht nämlich kein Logenplatz im Kanon eingeräumt werden. „Glaubt man wirklich“, fragt sich Friedell schon 1923, daß in fünfzig Jahren jemand von Schönherr oder Hans Müller auch nur den Namen wissen wird, ja, daß die Millionen von Menschen, die heute vor deren Stücken sitzen, nicht schon in diesem Augenblick, mitten im Applaus das ganz deutliche Gefühl haben, daß es sich um Tageswerke handelt?“16

Hat Friedell sich getäuscht? Im Fall Hans Müller wohl nicht. Müller (1882-1950), der älteste Bruder des Schriftstellers und Theatermachers Ernst Lothargeb. am 25.10.1890 in Brünn (Brno) als Lothar Ernst Müller – gest. am 30.10.1974 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, ..., zählte in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts fraglos zu den erfolgreichsten Autoren des Wiener Burgtheaters17, ehe er sich dem Film und dem Musiktheater zuwandte; seine Stücke aber sind tatsächlich längst vergessen.

Der Fall Karl Schönherr hingegen ist komplizierter. Schönherr war nicht nur in Wien erfolgreich, wo die meisten seiner Bühnenwerke die Erstaufführung erlebten (Theater an der Wien, Deutsches Volkstheater, Theater in der Josefstadt, Burgtheater), er konnte auch in München, in Köln, in Berlin Stücke zur Uraufführung bringen, und sein nach wie vor wahrscheinlich bekanntestes Drama, die Komödie Erde, kam im Nationaltheater in Zagreb zum ersten Mal auf die BühneGegründet 1924 durch den umstrittenen Zeitungsunternehmer Emmerich Bekessy, erschien die Zs. ab 6.11.1924 als Wochenzei.... Seine Werke, die seit 1911 im Buchverlag Staackmann in Leipzig erschienen, wurden später in fünf Sammlungen nachgedruckt; der ersten Werksammlung, die er noch selbst besorgte (1927), folgten weitere 1948, 1949, 1952 und schließlich die Gesamtausgabe in drei Bänden im Verlag Kremayr & Scheriau Wien (1967, 1969, 1974); Erde war lange Zeit auch ein Reclam-Titel.18 Schönherrs Werk ist also auch nach seinem Tod nicht ganz untergegangen; dennoch deutet vieles darauf hin, dass es inzwischen nur mehr in einem regionalen Kanon sich noch behaupten kann: Sigurd Paul Scheichl hat erst vor kurzem in einem Aufsatz über „Die Rückkehr in die Regionalliteratur“19 (in dem er die Spuren der beiden Tiroler Dramatiker Karl Schönherr und Franz Kranewitter verfolgt) auf eine stattliche Anzahl einschlägiger und kaum widerlegbarer Belege hingewiesen.

Scheichl hält ausdrücklich fest, dass mit dem Begriff ‚Regionalliteratur‘ in seinem Verständnis „keine Wertung verbunden“ ist.20 Aber gleichzeitig sieht er selbstverständlich auch, dass Repräsentanten einer Regionalliga in einer Nationalliga, von Höherem ganz zu schweigen, nichts verloren und also auch nichts zu suchen haben. Die Frage, die sich damit sogleich aufdrängt, ob dies recht und billig sei oder am Ende gar „unverdient?“21, lässt er trotzdem offen, indem er in erster Linie die Rezeptionszeugnisse in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellt.

Die folgende Besprechung stammt von Anton Kuh (1890-1941), der ein Zeitkritiker, auch ein Literaturkritiker ersten Ranges (und keineswegs nur ein Verfasser harmloser Anekdoten und Humoresken) gewesen ist. Entstanden 1917, anlässlich der Uraufführung von Frau Suitner, gibt sie zunächst die schon damals immer wieder vorgetragenen Vorbehalte gegenüber Schönherr wieder, ehe sie umschlägt in eine Würdigung, die sich nicht zufällig mit Friedells Beobachtung deckt, dass die Technik der Komprimierung als Markenzeichen dieses Dramatikers gelten darf.

»Frau Suitner« heißt das neue Drama. Wer impressionsfähig ist, weiß alles. Daß da wieder ein überlebensgroßes Exemplar bäuerlicher Verknorrtheit und Härte vor uns stehen wird, ein Else-Lehmann-Typus mit Kanten und Ecken, bestimmt, einsam die Szene zu überragen und herrische Duldnerin zu sein. Denn Schönherr – der charakteristischerweise auch wie ein Bildhauer aussieht, hager mit spitzbärtig vornübergeneigtem Kopf – bleibt sich in Griff und Thema gleich wie ein bildender Künstler. Schafft er nicht schon auf Bestellung Begriffe, die sich von selbst zu seinem Namen einstellen: zäh, hart, verstockt, dumpf, stumpf? Und artet diese Stoffluft nicht schon ein ganz klein wenig in Manier aus? Jedenfalls: der bildende Künstler stellt mit jeder Abwandlung etwas Neues hin; die Multiplikation schadet nicht. Aber der Dramatiker schädigt mit jeder ähnlichen Folge das Gesamtwerk; indem er es verengt und das Notwendig-Eruptive nunmehr technisch und artistisch erscheint.

»Frau Suitner« – ich möchte sagen: »G’wissensholm«. Oder »Rosmerswurm«. Ibsenqual ins Bajuvarische übersetzt. Es kann gar kein Licht herein und der Sonnenschein, der ins Zimmer flutet, auch dieser liebe Tiroler Sonnenschein ist trüb und frostig – wie eine gesprochene Metapher. Die Tragödie ist (wie bei Ibsen) da, ehe der Vorhang aufgeht; und sie besteht darin, daß nicht »ausgelüftet« wurde. Hier im besonderen noch: in der Aufrichtbarkeit einer Frau, die unter dem stillschweigenden Vorwurf des Gatten und dem Schreckgespenst des kinderlosen Alters leidet. Für wen ist nun der »Grund« – diesmal: ein gemischter Warenverschleiß – da? … Frau Suitner sieht ein blondes, liebes Mädel ins Haus kommen, nimmt sie als Stütze auf. Und bemerkt mit der Resignation der Unfruchtbaren, Schwächeren, wie sich zwischen der Dirn und dem Mann leise Fäden anspinnen. Also geht sie über den schadhaften Bachsteg und ertrinkt: »Also«? Ist der Unfall denn ein Selbstmord? Das bleibt so unbestimmt, vorsehungssymbolisch wie der Spuk der »weißen Pferde« bei Ibsen. Aber noch in einer anderen, besseren Art ist dieses Drama ibsenisch: in seiner wunderbar zusammengepreßten Ökonomie. Kein Wort zu wenig oder zu viel, trotz der episch-monotonen, ja kleinmalerischen Linie der Handlung. Schönherr ist ein Meister der vielsagenden Verstocktheit. Der bäuerliche Lakonismus seiner Sprache ist so beziehungsvoll und fein wie nur irgendein psychologischer Dialog. Und seine Figuren sind Angeklagte, die nichts reden wollen und sich doch mit einem Worte tiefer enthüllen als andere mit wortreichen Plaidoyers. So ist sein neues Drama wie die früheren: eng, aber ganz. […]22

Inszenierungen, die sich (wie jene von Martin Kušej) der von Schönherr (in seinen besten Arbeiten) so sehr forcierten Technik der Komprimierung nicht verschließen23, verweisen auf eine Handschrift, die, „beziehungsvoll und fein“, sich von der Folie der regionalen (österreichischen) Volksstück-Literatur deutlich abhebt. Allerdings, nicht alle Stücke Schönherrs halten so streng wie Der Weibsteufel oder auch Frau Suitner Distanz zur traditionellen Heimatliteratur.

5. Abrechnungen

Solange starre Dichotomien (wie Moderne – Antimoderne // Exilliteratur – Blut-und-Boden-Schrifttum // R. Musilgeb. am 6.11.1880 in Klagenfurt – gest. am 15.4.1942 in Genf; Schriftsteller, Essayist, Wissenschaftler, Theaterkritik..., H. Brochgeb. am 1.11.1886 in Wien - gest. am 30.5.1951 in New Haven CT, USA; Schriftsteller, Kritiker, Industrieller, Exilant D..., J. Roth versus Staackmänner), die allzu oft Kanonisierungsprozesse mitgelenkt haben, nicht aufgehoben oder wenigstens einmal in Frage gestellt werden, ist nicht damit zu rechnen, dass die Theaterstücke Schönherrs aus dem Nischendasein, das ihnen neuere Literaturgeschichten noch zugestehen, je herausfinden.

Es wäre gleichwohl lohnend, einmal genauer der Frage nachzugehen, welche Faktoren in der Ära seit 1914/18 die schon von Friedell angesprochene Publikumswirkung Schönherrs ermöglicht oder gesteuert haben. Denn es ist kaum zu übersehen, dass sich Schönherr zeitlebens bemüht hat, auf die Erwartungen seines Publikums zu reagieren oder auch (schärfer formuliert) diesen Erwartungen sich anzupassen: Um 1914 hat man sein Werk in erster Linie noch als Antwort auf den l´art pour l´art-Standpunkt, als Gegenpol zum Ästhetizismus der Großstadtliteratur und zur Schreibweise der Symbolisten und Impressionisten angesehen. Mit diesem Ausweis, anerkannt als Gestalter des organisch Gewachsenen und Robusten, das in seinem Werk manchmal geradezu in mythische Sphären rückt (wie in Erde), hat Schönherr umgekehrt sich zeitweise auch für die Schwachen der Gesellschaft eingesetzt (Karrnerleut, Frau Suitner, Kindertragödie; nicht zuletzt in der höchst-interessanten Neufassung des Judas von Tirol aus dem Jahr 1927). In der Zeit des Ersten Weltkriegs hat Schönherr danach getrachtet, dem Bedürfnis nach einem „deutschen Heldenlied“ nachzukommen (Volk in Not, 1916); und 1933/1938 ist es den Nationalsozialisten nicht sonderlich schwer gefallen, den Autor – d.h. nicht unter einem: alle seine Stücke – in ihre Reihen einzubinden. Die erste Novität, die unmittelbar nach dem „Anschluß“ (noch im März 1938) am Burgtheater vorgestellt worden ist, war Schönherrs letztes Stück Die Fahne weht (in einer Inszenierung, die allerdings längst fertig einstudiert bereit stand24 und deshalb vom neu-bestellten kommissarischen Leiter des Hauses, Mirko Jelusich, der mit Schönherr nie so recht einverstanden gewesen war, schlicht übernommen werden musste).

Einerseits also Erfolge. Beispiel Glaube und Heimat (1910 gleichzeitig in Wien und Prag uraufgeführt): „Innerhalb weniger Monate“, schreibt Marguerite Anklin (in einem gegen Schönherr gerichteten Pamphlet), „erobert sich das Stück alle deutschen Bühnen; es wird ins Italienische und Französische übersetzt; eine Literatur von einem halben Tausend Artikeln umsproßt dieses seltsame Werk; die streitbare evangelische Partei erklärt es zu ihrem Propagationsstück […]. Der deutsche Kaiser ehrt den Dichter gelegentlich der Kieler Aufführung durch hochbegeisterte Worte über das Menschlichwahre im Drama […].“25 – Zahlreiche Verfilmungen ab 1921, weitere Übersetzungen (u.a. auch ins Englische, Polnische und Tschechische) und Literaturpreise (Bauernfeld-Preis, Schiller-Preis, Grillparzer-Preis) dokumentieren, dass Schönherr die Gunst des Publikums und der Kritik gleichermaßen hat gewinnen können.

Andererseits aber hat es im Laufe dieser Karriere auch Einbrüche und Rückschläge gegeben: Konflikte mit der Zensur, insbesondere an der Hofbühne; einen aufsehenerregenden Plagiatsstreit über Glaube und Heimat mit Enrica von Handel-Mazzetti26; eine Auseinandersetzung mit dem Innsbrucker Stadttheater, die dazu geführt hat, dass eine Zeitlang ausgerechnet in der Heimat dieses Heimatdichters keines seiner Werke aufgeführt worden ist; schließlich (1918) die durch Hermann Bahrgeb. am 19.7.1863 in Linz – gest. am 15.1.1934 in München; Schriftsteller, Kritiker, Redakteur Der Sohn eines No... bewirkte Lösung des Vertrages mit der Direktion des Burgtheaters. Nach dem Ersten Weltkrieg ist überhaupt das Interesse an Schönherrs Werk mehr und mehr zurückgegangen. Im Gegensatz zu den Heimatdramen sind die Stücke, die aktuelle soziale Fragen erörtert haben, die Familiendramen, z.B. die Kindertragödie (1919) und das Schauspiel Es (1922)27, die Ärztedramen, wie Herr Doktor, haben Sie zu essen? (1930), sowie etliche weitere Spiele zwar wohl da und dort noch inszeniert, nie mehr jedoch als Meisterleistungen der deutschsprachigen Dramatik gewertet worden; und anfangs der dreißiger Jahre hat der Verlag Staackmann, wie schon erwähnt, die Bestände der meisten Werke Schönherrs sogar größtenteils eingestampft.

Konnten sie nach dem Großen Krieg, vor einem neuen Erwartungshorizont nicht mehr bestehen? Wir kehren noch einmal zurück zur Komödie Erde. Ähnlich wie Anzengruber, anders als Kranewitter, der in diesem Punkt die Schienen der Tradition verlässt, benotet Schönherr nach wie vor sein Personal. Er führt nicht nur vor, was passiert, er zeigt auch unmissverständlich an, was passieren sollte und was umgekehrt nach seinem Weltverständnis nicht eintreten dürfte. – Als Schönherr das Stück zuallererst der Direktion des Burgtheaters anbot, hatte der Zensor dennoch allerhand auszusetzen, namentlich die „ungebundenen Verhältnisse“ machten ihm zu schaffen; „kein erfreuliches Stück“ [vor allem kein Stück für den alten Kaiser in Wien], hieß dementsprechend sein Resümee. Aber Schönherr überarbeitete daraufhin sein Drama nach den Vorstellungen des Zensors, und so konnte es, kurz nach der Uraufführung in Zagreb und der deutschsprachigen Erstaufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus, endlich doch auch in Wien herauskommen.28 Von diesen Strategien der Sympathielenkung – sie verraten eine Nähe in technischer, noch nicht unbedingt in ideologischer Hinsicht zur Heimatkunstbewegung – von derartigen Strategien führt indes eine Brücke zur Anpassung an die herrschenden politischen und moralischen Normen. Dieser Schritt erfolgt dann in einem Stück, in dem das „Volk“ die Titelrolle spielt: Volk in Not (1916).29

Das Werk, unter dem Eindruck des ersten Kriegsjahres entstanden, „für diese große, übergroße Zeit“ gedacht30, aktualisiert ein „Treibjagen“ besonderer Art, nämlich die letzte Bergisel-Schlacht im Jahr 1809. Dieses Ereignis bildet den Mittel- und Höhepunkt der Handlung, während die beiden Rahmenszenen den Zuschauer in die ‚Privatsphäre‘ des Rotadlwirtshauses versetzen, wo vor bzw. nach der Schlacht über Krieg und Frieden diskutiert wird.

Wenn die von Schönherr gewählte Genrebezeichnung „Ein deutsches Heldenlied“ die Erwartung weckt, das Stück könnte zu einem großen Plädoyer ausholen für den Krieg, dann wird diese Hoffnung oder auch Befürchtung bald durchkreuzt. Die Grausamkeit der dargestellten Schlachtszene ist, weil vor allem Kinder im Scheinwerferlicht agieren, kaum zu überbieten, und in den äußerst wortkargen Gesprächen der Frauen kommt fast nichts anderes zum Ausdruck als nackte Angst. – Entscheidend ist jedoch, dass der Krieg, trotz ungelöster ‚Schuldfrage‘ und trotz aller Auswirkungen, legitimiert wird und dass die politischen Folgen des dargestellten historischen Ereignisses ganz ausgeblendet bleiben.

Andreas Hofer hat bekanntlich nicht nur gegen das napoleonische System und den bayrischen Zentralismus, sondern auch gegen die bürgerlichen Freiheiten, gegen die Ideen der Aufklärung gekämpft, und er hat sich für die Wiederherstellung der gewohnten patriarchalischen Ordnung, für den habsburgischen Polizeistaat eingesetzt.31 Schönherr aber zeichnet einen Andrä Hofer, dessen einziges Bestreben dahin geht, die „Einbrecher“ aus dem Land zu werfen und somit die drohende Anarchie durch die Restauration der gottgefälligen Hierarchie aufzuhalten; was Letzteres betrifft, knüpft Volk in Not unumwunden an Erde – m. a. W. Andreas Hofer geradewegs an den alten Grutz an: „Gott mein Zeug, i kann nix derfür!“ (KS 315). Der Sandwirt erscheint zwar mitnichten als strahlender Held, unmittelbar nach der Schlacht wirkt er sogar „mächtig durchschüttert“ (KS 315); am Ende des Stückes aber verschwindet er nicht etwa einfach von der Bildfläche, sondern (lt. Regieanweisung) „einen weithin sichtbaren steilen Weg aufwärts steigend“.32 Die Repräsentanten des (einfachen) Volkes „sehen ihm nach“ (KS 327); in dieser (an das Ende des Stücks gestellten) durchaus schillernden, wenigstens doppelbödigen Bemerkung (sie haben nur das Nachsehen), schwingt keine Spur von Ironie mit.

Über die Uraufführung dieses Werkes ist Folgendes zu berichten: Nach einem Vorabdruck der ersten beiden Aufzüge in der Neuen Freien Presse bemühten sich Intendanten in Wien, Hamburg und Berlin unverzüglich um die erste Aufführungsbewilligung. Burgtheaterdirektor Hugo Thimig setzte sich schließlich durch; er übernahm die künstlerische Leitung einer Inszenierung, deren Darsteller „von allen Wiener Bühnen geworben werden und unentgeltlich mitwirken“ sollten – zugunsten eines Fonds für invalide Schauspieler. Die Finanzierung dieses Unternehmens besorgte der Generaldirektor der Prager Eisen-Industrie, Wilhelm Kestranek. Erzherzog Karl Stephan gewann mit Genehmigung des Kaisers das Protektorat. „Hohe politische Persönlichkeiten“ und (um weiter Thimig zu zitieren) „die Sterne der Finanzwelt zeichneten mit für das Komitee. […] Die Aufnahme von seiten des Elitepublikums war enthusiastisch.“33 – Nachzutragen sind Termin und Ort der Uraufführung: 2. Juli 1916, Deutsches Volkstheater. In Wien feierte man, mitten im Weltkrieg, einen Sieg. Die Kämpfe am Isonzo gingen unvermindert heftig weiter, in Wolhynien wurden indessen die österreichischen Truppen fast völlig zerrieben.

Der Weibsteufel erhält die schlichte Gattungsbezeichnung ‚Drama‘, Frau Suitner (1917)34 ein Gegen-Stück, die Geschichte eines Engels nämlich, die er nahezu zeitgleich mit Volk in Not fertiggestellt hat, wird vom Autor als ‚Trauerspiel‘ bezeichnet.

Nie kommt Schönherrs Parteinahme für die Frau so zweifelsfrei ins Bild wie in diesem Stück. Anna Suitner, eine Krämerin, Mitte Vierzig, hat zeitlebens immer gerackert, um den von ihr und ihrem (jüngeren) Mann geführten kleinen Laden schuldenfrei zu bekommen. Endlich ist’s so weit, und das Ehepaar zieht Bilanz; viel haben sie nicht gehabt vom Leben und noch weniger „voneinander“ (KS 335). Im rastlosen Kampf ums Geld, um jeden Kreuzer, auch um ihre Positionierung in der Gemeinschaft des Dorfes haben sich die beiden aus den Augen verloren und darüber hinaus darauf verständigt jede Anspielung zu unterlassen, die ihren Lebenstraum in Erinnerung rufen könnte: Kinder sind den beiden versagt geblieben. Sie reden nicht darüber. Aber in allem, was sie sagen verrät sich, wie sehr der unerfüllte Kinderwunsch sie belastet. Die Regieanweisungen verdeutlichen von Anfang an, dass sie mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen; schon in der nahezu permanent erotisch aufgeladenen Atmosphäre des Geschäfts, noch mehr in der Enge ihrer Wohnung bricht auf, worüber sie sich nie Rechenschaft geben. Anna, ständig „rechnend“, wird sofort, wenn sie einmal reden soll, scheinbar grundlos „schärfer“, „ungehalten“, „kurz“ (KS 332f.) angebunden, Kaspar „kommt ins Schreien“ (KS 345), wenn er nur an die Zukunft denkt: „Zu was denn das ewige Rackern und Schinden? Zu was denn?“

Frau Suitner muss zur Kenntnis nehmen, dass ihr Mann letztendlich mit besseren Aussichten spekulieren kann und auch rechnet. Kurzentschlossen, aber wohl nach reiflicher Überlegung wählt sie deshalb die für sie einfachste Methode dem Unglück aus dem Weg zu gehen, sie geht ins Wasser. – In diesem Stück verzichtet Schönherr auf jede Einmischung. Als hätte weder der Autor noch sein Publikum ein Recht darauf, über die Titelheldin ein Wort zu verlieren oder gar den Stab zu brechen. Als hätte sie allein das Recht, ihr Geheimnis mit in den Tod zu nehmen. Kein Kommentar, auch nicht über das Verhalten der anderen Figuren, auch nicht über die (im Dunkeln wirksame) Macht der (katholischen) Kirche. Stattdessen: „Mit ungeheuerer Wucht folgt Schlag auf Schlag.“35 Was Georg Trakl über das Stück Familie (nach dessen Erstaufführung im Salzburger Stadttheater) notiert, gilt für Frau Suitner analog: Da ist keine Szene, in der nicht der Themenkreis Sexualität-Fruchtbarkeit direkt oder wenigstens mittelbar angesprochen, in der nicht der ohnehin leidenden Anna Suitner zugemutet würde, das Gerede in ihrer Umgebung über sich ergehen zu lassen und sich abzufinden mit ihrem „Sapphogeschick“36 (Anton Bettelheim). Anlässlich einer Aufführung von Frau Suitner im Wiener Volkstheater 1961 (mit Dorothea Neff) schrieb Hans Weigel, der sich auch sonst immer wieder für Schönherr eingesetzt hatte: „Ich halte Karl Schönherr für einen genialen Dramatiker, für den bedeutendsten Stückeschreiber, den Österreich je hervorgebracht hat – ich halte ‚Frau Suitner‘ für sein schönstes, dichtestes, edelstes, reifstes Drama. Und noch mindestens vier weitere Stücke verdienen es, zum klassischen Repertoire unserer Theater zu gehören!“37 Also, mindestens vier? Im Geleitwort zur Schönherr-Gesamtausgabe des Verlags Kremayr & Scheriau38 lüftet Weigel dann das Geheimnis; er führt ausdrücklich an: Sonnwendtag, Erde, Der Weibsteufel, Frau Suitner, Kindertragödie und Der Judas von Tirol.

Das Volksschauspiel in drei Akten Der Judas von Tirol wurde erstmals 1897 im Theater an der Wien aufgeführt, jedoch nach nur drei Vorstellungen abgesetzt und blieb zunächst ungedruckt. Mitte der 1920er Jahre schuf Schönherr (der seine Stücke beinah pausenlos umgearbeitet hat) eine neue, tatsächlich wesentlich veränderte Fassung, die 1927 vom Kölner Schauspielhaus herausgebracht und dann oft nachgespielt wurde39; das Stück zählt seither zu den erfolgreichsten Bühnenwerken des Autors.

In diesem Schauspiel ist von Andreas Hofer zwar ständig die Rede, er selbst tritt aber nur in einer kleinen Episode im Schlusstableau auf. Im Mittelpunkt der Handlung und des Interesses steht der Verräter Raffl; Schönherr geht es dabei um die Darstellung der psychischen Entwicklung eines Außenseiters (unter gesellschaftlichen Bedingungen, die jede Sozialisation eines Einzelgängers sabotieren), nicht aber um vordergründige historische Authentizität.

Das Stück spielt in Tirol zu Anfang des Jahres 1810. Anlässlich der Vorbereitungen zu einem Passionsspiel erfährt der junge Knecht Raffl, der in diesem Spiel als Christus-Darsteller mitwirken möchte, dass die Hauptrolle seit eh und je einem gutsituierten Bauernsohn zusteht; ihm aber fällt die Rolle des Judas zu. So entspricht die Stellung im Spiel (auf einer ersten Ebene) seiner Stellung innerhalb der sozialen Hierarchie. Nach nutzlosen Protesten und langem Zögern übernimmt Raffl die ihm zugewiesene Rolle, und ein verwickeltes Verwirrspiel beginnt. Es genügt nicht, dass Raffl im Spiel den eigenen Mantel trägt, nach der Anweisung des Spielmeisters muss er auch in die Haut des Judas hineinschlüpfen und sich mit dieser Figur glaubwürdig identifizieren.

Raffl, im Gegensatz zu allen anderen mitagierenden Personen ein überdurchschnittlicher Bibelexperte und Schauspieler, zeigt sich in kürzester Zeit, wie in einer Regiebemerkung notiert wird, „beinahe unheimlich zum Vorteil seiner Rolle verändert“. Je mehr er in die imaginäre Welt vordringt, desto mehr wird er allerdings von ihr gefesselt; indem er die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion hin-und-her-überquert, verliert er seinen Halt in der Welt.

Die übrigen Figuren beobachten diese Entwicklung und treiben sie weiter. Auf der Suche nach den Ursachen der immer deutlicher sichtbar werdenden Parallelität zwischen Judas und Raffl verweisen sie schließlich auf dessen Herkunft: sie liegt im Dunkeln – was heißt, dass der zunächst im Spiel, später wirklich Ausgestoßene, dass Raffl nicht mehr als Einheimischer akzeptiert wird. Weil es scheint, dass er ein Zigeuner- oder gar Franzosen-Abkömmling sein könnte, ziehen sich alle Mitspieler vor ihm zurück. So wird Raffls Außenseiterrolle (auf einer zweiten Ebene) durch nationale Kriterien endgültig verankert.

Aus dem Spiel, das mit ihm gespielt wird, kann Raffl sich nur dadurch befreien, dass er das Spiel selbst in die Hand nimmt und steuert. Obwohl er sich ständig dagegen zur Wehr setzt, wird er von seiner Umgebung, von den Bauern vor allem und auch von der Tochter des Kreuzwirts, die seine Liebe zurückweist, gezwungen, seine Rolle zu Ende zu spielen. Indem er Andreas Hofer verrät, zerreißt er die Stricke, die aufgrund sozialer sowie nationaler Vorurteile geknüpft worden sind und die ihn einschnüren; dadurch erweist er sich endlich in moralischer Hinsicht als Außenseiter, so schwarz also, wie ihn die Überlieferung darstellt. – Schönherr hatte einen Nerv seiner Zeit getroffen; allein im Raimund Theater gingen 1928 fast hundert Aufführungen des Judas von Tirol über die Bühne.40

Schönherr lässt das gewohnte Standbild Andreas Hofers in diesem Volksschauspiel völlig unberührt. Hofer wird weder gerühmt noch attackiert. Aber es wird anschaulich sichtbar, dass die im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelten Darstellungen – die politisch sanktionierten Konstruktionen der Ereignisse von 1809/10 obsolet sind.

*

Zurück zur Frage, ob sich die Theaterdirektoren in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und auch die Kritiker, die wie Weigel immer wieder Partei ergriffen haben für Schönherr, am Ende nicht doch geirrt haben könnten und ob die Rückkehr des Dramatikers in die Regionalliteratur schon als endgültig zu betrachten ist? Martin Kušej, der Kärntner Theatermacher, Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels München und Regieprofessor am Wiener Max Reinhardtgeb. am 9.9.1873 in Baden/Niederösterreich – gest. am 30.10.1943 in New York (bis 1904 Namensschreibung: Max Goldmann... Seminar, würde sich wohl eher der Position Weigels anschließen; er hat, wie erwähnt, schon 1987, damals noch am Grazer Schauspielhaus, das Drama in fünf Akten Es inszeniert, später im Burgtheater dann auch Glaube und Heimat (2001) und den Weibsteufel (2008). Andererseits gibt es unter den Schönherr-Experten doch so etwas wie einen Konsens darüber, dass nicht alle seine Stücke sich für neue Inszenierungen aufdrängen. Ein Stück wie Herr Doktor, haben Sie zu essen? mag technisch einigermaßen anspruchsvoll wirken (die rasch wechselnden, sich beinah gleichzeitig entwickelnden und geradezu überschlagenden Szenen verweisen auf den Einfluss der Film-Industrie), es provoziert auch eine Wendung ins Mythische und zugleich die Reflexion darüber (durch Anspielungen auf die Geschichte des Sisyphus), aber es bleibt doch allzu stark mit den Zeiterscheinungen der 1920er Jahre verknüpft: ein Statement gegen die Akademiker-Arbeitslosigkeit, eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, jedoch kein Stück fürs Theater.

Dass sich die von Weigel und Kušej vorgeschlagenen Differenzierungen in der Literaturgeschichtsschreibung noch immer nicht durchgesetzt haben41, dürfte vor allen Dingen auf einen Kasus zurückzuführen sein: Schönherr steht, darauf hat schon Margret Dietrich, darauf hat später auch Scheichl hingewiesen, vielfach unter dem Generalverdacht, ein ‚Heimatdichter‘, ein Bundesgenosse der völkisch gesinnten Schriftsteller gewesen zu sein (obwohl er sich gegen die Bezeichnung ‚Heimatdichter‘ zeitlebens heftig zur Wehr gesetzt hat).

Der Verdacht, das ist einzuräumen, ist nicht ganz unbegründet. Hat doch, um hier nur noch einen Markstein in Schönherrs Karriere zu beleuchten, die Exl-Bühne, ein seit der Gründung deutschnational gefärbtes Ensemble, das sich durch Gastspiele im gesamten deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht hatte, auf diversen Deutschland-Tourneen, von den Nationalsozialisten heftig protegiert, vor allem mit Schönherr-Stücken (Theateraufführungen und Filmprojekten) Aufsehen erregt und auch noch in der Nachkriegszeit Begriffe wie ‚heimatlich‘ / ‚bodenständig‘ / ‚erd- und volksverbunden‘ positiv besetzt.42 1956 brachte dieses Ensemble seine letzte Premiere heraus: Glaube und Heimat; und noch im selben Jahr feierte die Exl-Bühne mit einer Aufführung von Schönherrs Erde ihren Abschied vom Kulturbetrieb.

Zum richtigen Zeitpunkt, ganz gewiss. Was nämlich in den 1950er Jahren noch mit Beifall von nahezu allen (oder wenigstens vielen) Seiten rechnen durfte, geriet in den 1960er Jahren schon auf eine schiefe Bahn: Das so genannte kritische Volkstheater, das Schocktheater, die Anti-Heimatliteratur – neue Autorinnen und Autoren, neue Werke behaupteten ihren Platz und drängten zurück, was sie nicht (wie die Stücke von Marieluise Fleißer oder Ödön von Horváth) als Vorläufer akzeptierten oder was sie eben der Heimatliteratur zuschlugen; darunter nicht nur Schönherr, auch Kranewitter: Dabei hatte dieser noch im Jahr 1924 im jüdischen Buch- und Kunstverlag Max Hickl in Brünn an einer Broschüren-Reihe über den „Kulturwert des Judentums“ mitgearbeitet und die jüdische Literatur von Börne und Heine bis Schnitzler und Auernheimer vor jeder zeitgenössischen Polemik in Schutz genommen43; und bis zu seinem Tod (am 4. Jänner 1938) war er allenfalls (hin und wieder) von den Sozialisten, aber niemals von den Nationalsozialisten gefördert worden.

Der Generalverdacht, der Schönherr wie Kranewitter traf und überwältigte, wurde nicht zuletzt weiter forciert von einer neuen Generation von Literaturwissenschaftlern, die nach 1968, insbesondere in den 1970er Jahren an den (österreichischen) Universitäten ihre Arbeit aufgenommen haben – und von allem Anfang an große Sympathien hegten für die damals zeitgenössische Anti-Heimatliteratur (Thomas Bernhard, Franz Innerhofer, Handke, Jelinek u.a.m.). – Weigel (Jahrgang 1908) gehört einer älteren, Kušej (Jahrgang 1961) gehört einer wesentlich jüngeren Generation an.

Das letzte Wort ist jedoch noch nicht gesprochen. Wenn dereinst Stücke wie Der Weibsteufel oder Frau Suitner oder auch die Kindertragödie nicht mehr im Kontext der Blut-und-Boden-Dramatik betrachtet und gleich abgeurteilt, sondern – gut vorstellbar – vielleicht sogar eingerückt werden in Entwicklungslinien, die nie die Spuren der Heimatkunst gekreuzt haben, in Strömungen, die z. B. von Grillparzers Jüdin von Toledo bis hin zu La Casa de Bernarda Alba von Federico García Lorca führen, dann könnte sich ohne weiteres herausstellen, dass Schönherr längst schon eine neue Werkausgabe verdient hätte.

Literaturverzeichnis

- Lexikon-Artikel über Karl Schönherr (von W. Schmidt-Dengler) in: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 11 (Lfg. 51, 1995), S.85f.

- Ein ausführliches, laufend aktualisiertes Verzeichnis der Bücher und Stücke von Karl Schönherr sowie der Sekundärliteratur zu seinem Werk findet sich im Lexikon Literatur in Tirol des Brenner-Archivs: https://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/

Illustrationen (Alle Originale im Forschungsinstitut Brenner-Archiv):

- Franz Kranewitter, Michel Gaißmayr. Titelblatt der Erstausgabe

- Franz Kranewitter, Michel Gaißmayr. Notizen der Zensurbehörde 1907

- Franz Kranewitter, Michel Gaißmayr. Notizen der Zensurbehörde 1917

- Schönherr, Erde (Exl-Bühne Innsbruck). Theaterzettel 1926

- Schönherr, Erde: Tonfilmexposee der Erich Kober Filmproduktion (Titelblatt)

- Schönherr, Frau Suitner (Exl-Bühne Innsbruck). Theaterzettel 1929

- Schönherr, Frau Suitner. Bühnenfassung des Staackmann Verlags

- Franz Kranewitter in seinem Arbeitszimmer 1935 (Nachlass Hans Lederer, 21.1.139)

- Franz Kranewitter[xliii] mit der (1933 erschienenen) Ausgabe seiner Gesammelten Werke

- Franz Kranewitter, Ende (Tragödie in einem Aufzug), 1919. Titelblatt, Manuskript

- Franz Kranewitter, Ende. Manuskript der 1. Seite

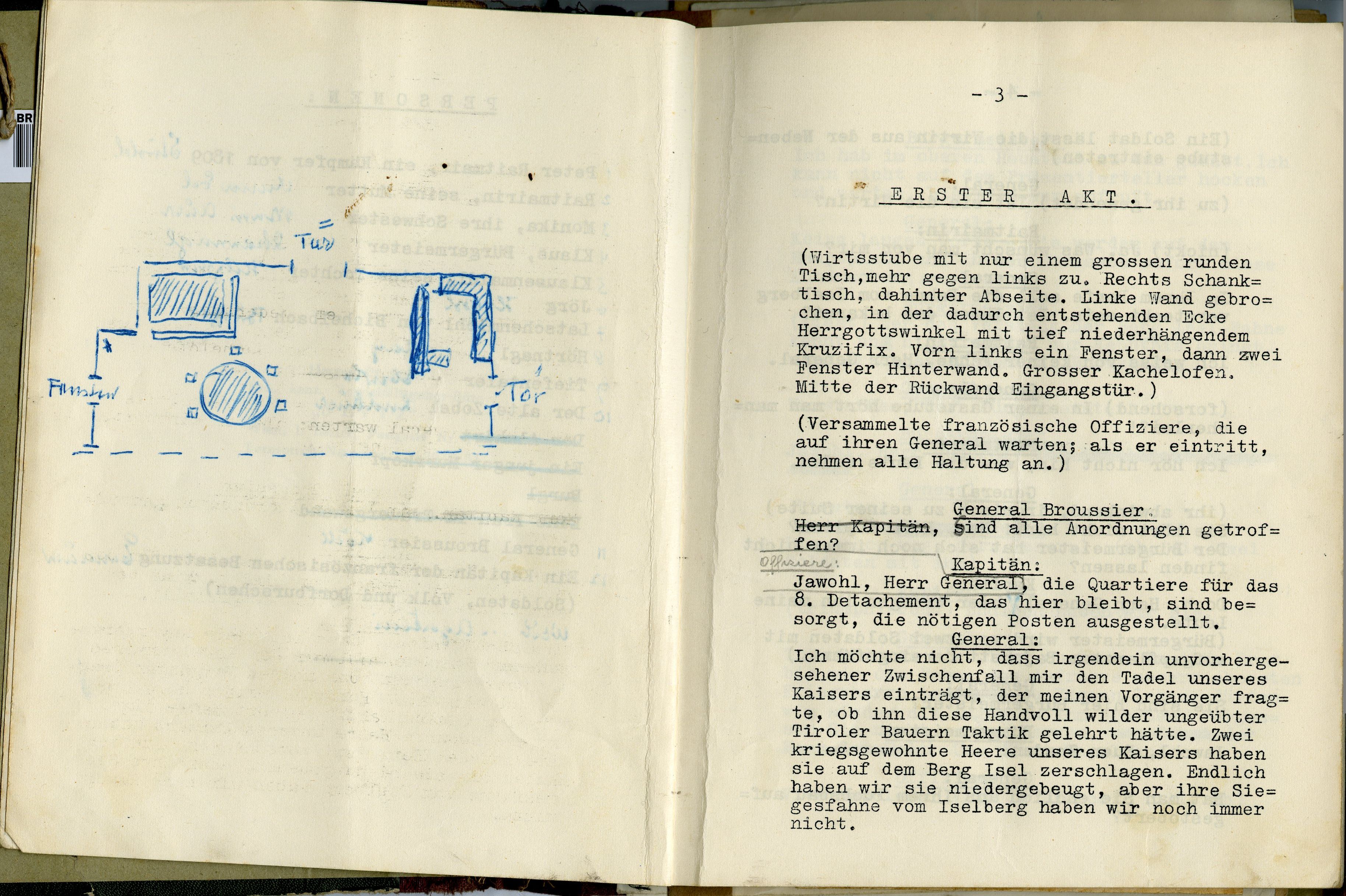

- Schönherr, Die Fahne weht. Regiebuch (1938?), Titelbl.

- Schönherr, Die Fahne weht. Regiebuch (1938?), S.2-3.

- Schönherr, Der Judas von Tirol. Stadttheater Hof. Theaterzettel 1929

- Schönherr, Kindertragödie. Titelblatt der Staackmann-Ausgabe

- Schönherr, Der Weibsteufel. Rollenbuch von Ludwig Auer

- Schönherr, Der Weibsteufel (Exl-Bühne Innsbruck). Theaterzettel 1929

- Schönherr, Der Weibsteufel (Exl-Bühne Innsbruck). Theaterzettel 1937

- Schönherr, Der Judas von Tirol. Notizen zu einer Überarbeitung (1896-97)

- Schönherr, Brief an Alice Epstein (Wien) vom 12.3.1915

-

Vgl. die von der Anton-Wildgans-Gesellschaft zusammengestellte Biographie unter http://www.antonwildgans.at/ (zuletzt eingesehen: 26.12.2016). ↩ - Hier zitiert nach der Einführung des Herausgebers zum letzten Band der jüngsten Schönherr-Gesamtausgabe. Schönherr, Karlgeb. am 24.2. 1867 in Axams/Tirol – gest. am 15.3. 1943 in Wien; Schriftsteller, Arzt Das Porträtmodul von Johann Ho...: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S.86. ↩

- Vgl. Schönherrs Rede anlässlich der Feier seines 60. Geburtstags im Deutschen Volkstheater, in: Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S. 628f, Zit. S.629. ↩

- Brief Schönherrs an Karl Paulin in: Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S.703. ↩

- Zit. nach: Fliedl, Konstanze: Künstliche Konkurrenzen: Schnitzler und Schönherr. In: Metropole und Provinz in der österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Beiträge des 10. Österreichisch-Polnischen Germanistentreffens Wien 1992. Hrsg. von Arno Dusini und Karl Wagner. Zirkular: Wien 1994, S.115-127, Zit. S. 119. ↩

- Ebenda, S. 115. ↩

- Schönherr, Karl: Das Burgtheater und ich. Aus einem Gespräch. Neue Freie Presse 25. April 1926, S. 13. Hier zit. nach: Schönherr, Karl: Der Weibsteufel. Programmheft Burgtheater im Akademietheater Spielzeit 2008/2009. Wien 2008, S.30-32, Zit. S.31. ↩

- In einem Brief an Maria Pöschl vom 21. April 1915 schreibt Schönherr: „In Wien ist der Erfolg ganz kolossal (…). Ich habe im Burgtheater noch niemals auch nur annähernd einen solchen Erfolg gehabt (…).“ In: Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S.696. ↩

- Schönherr im Neuen Wiener Tagblatt vom 18.1.1919, hier zit. nach: Chiavacci, Vinzenz K.: Karl Schönherr und seine Zeit. In: Schönherr, Karl: Lyrik und Prosa. Kremayr & Scheriau: Wien 1969, S.7-145, Zit. S. 108. ↩

- Rudolf Brix in seiner Festrede anlässlich des dreißigjährigen Bestandsjubiläums der Exl-Bühne am 15. September 1932 im Innsbrucker Stadttheater. Hier zit. nach: Schmidl, Eckehart: Der Traum vom Volkstheater. Die Geschichte der Exl-Bühne (1902-1956). Haymon: Innsbruck 2013, S.122. Zur Verfilmung vgl. den Bericht im Kino-Journal, 7.3.1925, S. 22. ↩

- Der Spiegel 31.10.2011; vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-81303015.html (zuletzt eingesehen: 26.12.2016) ↩

- Der Weibsteufel. Kammeroper von Florian Bramböck. Uraufführung am 4. März 2016 in den Innsbrucker Kammerspielen. Programmheft Tiroler Landestheater. Innsbruck 2016. Vgl. Tiroler Tageszeitung 6.3.2016. ↩

- Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Erster Theil. Insel Verlag: Leipzig o. J. (=Schopenhauer’s Sämmtliche Werke in fünf Bänden, Großherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe, 1. Bd.), S. 342. ↩

- Das betraf vor allem seine Tragödie Michel Gaißmayr, ein Gegenstück zu Hauptmanns Florian Geyer (beide Stücke sind im S. Fischer Verlag erschienen). Vgl. Holzner, Johann: Franz Kranewitter (1860-1938). Provinzliteratur zwischen Kulturkampf und Nationalsozialismus. Haymon: Innsbruck 1985. ↩

- Hier zit. nach Chiavacci, Vinzenz K.: Karl Schönherr und seine Zeit. In: Schönherr, Karl: Lyrik und Prosa. Kremayr & Scheriau: Wien 1969, S.7-145, Zit. S. 122. ↩

- Friedell, Egon: Das Publikum (zuerst erschienen in: Neues Wiener Journal 27.5.1923). In: Friedell, Egon: Vom Schaltwerk der Gedanken. Ausgewählte Essays zu Geschichte, Politik, Philosophie, Religion, Theater und Literatur. Hrsg. von Daniel Keel und Daniel Kampa. Diogenes: Zürich 2007, S.109-114, Zit. S.111. – Zum literaturgeschichtlichen Kontext der Werke Schönherrs vgl. Holzner, Johann: Literatur in Tirol (von 1900 bis zur Gegenwart). In: Handbuch zur neueren Geschichte Tirols, Band 2: Zeitgeschichte. Hrsg. von Anton Pelinka und Andreas Maislinger. 2. Teilband. Universitätsverlag Wagner: Innsbruck 1993, S.209-269, vor allem das Kapitel Jung-Tirol S. 210-220. ↩

- Vgl. den Wikipedia-Artikel über Hans Müller-Einigen (zuletzt eingesehen am 22.11.2016). ↩

- Vgl. die Bibliographie und das Chronologische Werkverzeichnis im letzten Band der Gesamtausgabe. Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S.709-735. ↩

- Scheichl, Sigurd Paul: Die Rückkehr in die Regionalliteratur. Karl Schönherr und Franz Kranewitter. In: Raum – Region – Kultur. Literaturgeschichtsschreibung im Kontext aktueller Diskurse. Hrsg. von Marjan Cescutti, Johann Holzner und Roger Vorderegger. Universitätsverlag Wagner: Innsbruck 2013 (=Schlern-Schriften 360), S.95-105. ↩

- Ebenda S. 96. ↩

- Ebenda S. 103. ↩

- Kuh, Antongeb. am 12.7.1890 in Wien – gest. am 18.1.1941 in New York; Journalist, Schriftsteller, Redner Ps.: Frater Antoni...: Der neue Schönherr. Uraufführung im Burgtheater. In: Österreichische Morgenzeitung 11. November 1917. Vgl. Kuh, Anton: Werke. Hrsg. von Walter Schübler. Band I (1908-1918). Wallstein Verlag: Göttingen 2016, S.458f. ↩

- Eine Aufführung des Schauspiels Familie, das seit der Premiere am Burgtheater (1905) und einer darauf folgenden Inszenierung in Innsbruck (1906) sowie einer weiteren Inszenierung in Salzburg offenbar nie wieder nachgespielt worden ist (wohl weil dieses Stück erst in einer späteren Fassung, als Kindertragödie nämlich, bekannt geworden ist), eine Neuentdeckung also, die am Tiroler Landestheater 2014 gezeigt wurde, hat vor allem auch diese Technik der Komprimierung herausgearbeitet. Regisseurin Irmgard Lübke: „Ich habe mich ganz auf die Kerngeschichte konzentriert („die Mechanismen des Familienlebens in einem Haushalt, in dem es an nichts mangelt – außer an Wärme“), auf die Familienstruktur und habe versucht, so wenig wie möglich das Milieu zu bedienen. Ich glaube, man kann die Geschichte auch ohne den naturalistischen Kontext, der Schönherrs Zeit geschuldet ist, erzählen. Die Figuren werden so klarer und die Sprache bekommt mehr Gewicht.“ Vgl. Programmheft Nr. 34 des Tiroler Landestheaters. Innsbruck 2014. ↩

- Vgl. die Einführung des Herausgebers zu Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S.95. ↩

- Anklin, M.: Enrica von Handel-Mazzetti und Karl Schönherr. Gedanken zum neuesten Literaturstreit. Konrad W. Mecklenburg / vormals Richterscher Verlag: Berlin 1911, S. 3. (Online verfügbar) ↩

- Vgl. dazu die Stellungnahmen des Autors in: Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S.602-610. Weiters: Anklin, M.: Enrica von Handel-Mazzetti und Karl Schönherr (Anm. 25) sowie Ursula A. Schneider und Annette Steinsiek: „…wenn Schönherr und Handel-Mazzetti dasselbe tun, ist es nicht dasselbe“ (Karl Kraus, 1911) oder: Welche Diskurse repräsentieren die Plagiatsvorwürfe gegen Karl Schönherr? In: Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv Nr. 35/2016, S. 43-72. Zur zeitgenössischen Form der Auseinandersetzung vgl. das Feuilleton von Hans Breckageb. 2.1.1885 in Wien, gest. 7.10.1954 in Zelking b. Melk (NÖ); Journalist, Schriftsteller, Kulturfunktionär. Ps.: Ha... in der Reichspost vom 22.4.1911, S. 1-3 (online verfügbar) ↩

- Martin Kušejs Inszenierung dieses Stückes (1987 am Schauspielhaus Graz) sollte seinen Ruf als Theaterregisseur begründen. ↩

- Vgl. die Einleitung des Herausgebers in: Schönherr, Karl: Bühnenwerke II, Briefe, Dokumentation. Hrsg. von Franz Hadamowsky. Kremayr & Scheriau: Wien 1974, S. 57-59. ↩

- Volk in Not. In: Schönherr, Karl: Bühnenwerke. Hrsg. von Vinzenz K. Chiavacci. Kremayr & Scheriau: Wien 1967, S.283-327 (Im Folgenden abgekürzt zitiert: KS mit einfacher Seitenangabe). Vgl. dazu die Darstellung in dem Aufsatz des Verf.: Jagdszenen aus der Alpen- und Donau-Anarchie. Bemerkungen zur Entwicklung des Volksstücks von Anzengruber bis Schönherr. In: Österreich und der Große Krieg 1914-1918. Die andere Seite der Geschichte. Hrsg. von Klaus Amann und Hubert Lengauer. Verlag Christian Brandstätter: Wien 1989, S. 47-52. ↩

- Vgl. den Brief Schönherrs an Alice Epstein vom 12.3.1915 (Orig. im Forschungsinstitut Brenner-Archiv). ↩

- Zu Andreas Hofer vgl. jetzt v. a. Oberhofer, Andreas: Der andere Hofer. Der Mensch hinter dem Mythos. Wagner: Innsbruck 2009 sowie den Sammelband Abschied vom Freiheitskampf? Tirol und ‚1809‘ zwischen politischer Realität und Verklärung. Hrsg. von Brigitte Mazohl und Bernhard Mertelseder. Wagner: Innsbruck 2009, der den Versuch unternimmt, die über Generationen tradierten Vorstellungen über diesen sogenannten Freiheitskampf von verschiedenen Seiten her zu beleuchten und damit „in einen historischen Diskurs zurückzuführen“ (S. 6). ↩

- Über diesen Schluss- und Höhepunkt des Handlungsablaufs, der für die Einschätzung des „Heldenliedes“ (!) als „Kriegsgedicht“ ganz wesentlich ist, kann sich allenfalls eine Inszenierung (mit Hinweis auf die erfolgte Neubearbeitung), aber selbstverständlich nicht die Literaturwissenschaft hinwegsetzen (um das Stück rundum vor jeder Kritik abzuschirmen). ↩

- Zit. nach Hadamowskys Einleitung in Bühnenwerke II (Anm.2), S.69-73. ↩

- In: Schönherr, Karl: Bühnenwerke (Anm.29), S.329-381. Abgekürzt zitiert: KS. ↩

- Hier zit. nach Hadamowskys Einleitung in Bühnenwerke II (Anm.2), S. 37. ↩

- Hier zit. nach Chiavacci, Vinzenz K.: Karl Schönherr und seine Zeit (Anm. 9), S.7-145, Zit. S. 111. ↩

- Zit. ebenda S. 112. ↩

- Weigel, Hans: Geleitwort. In: Schönherr, Karl: Lyrik und Prosa. Kremayr & Scheriau: Wien 1969, S. 5-6. ↩

- Schönherr, Karl: Bühnenwerke (Anm.29), S. 679-718. ↩

- Vgl. Primus-Heinz Kucher: Die Wiener Bühne(n) als moralische Anstalt? Das (Opern)Theater-Jahr 1928. In: J. Bertschik, P.-H. Kucher, E. Polt-Heinzl, R. Unterberger: 1928. Ein Jahr wird besichtigt. Wien 2014, S.201-237, bes. 209-211. ↩

- Vgl. die (ganz und gar unzutreffende) Klassifizierung Schönherrs in: Zeyringer, Klaus / Gollner, Helmut: Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650. StudienVerlag: Innsbruck-Wien-Bozen 2012, S.451f und 498. ↩

- Vgl. Schmidl, Eckehart: Der Traum vom Volkstheater. Die Geschichte der Exl-Bühne (1902-1956). Haymon: Innsbruck 2013. ↩

- Vgl. Holzner, Johann: Franz Kranewitter (1860-1938). Provinzliteratur zwischen Kulturkampf und Nationalsozialismus. Haymon: Innsbruck 1985, S.204ff. ↩