(Fast) immer auf der Höhe der Zeit, vielseitig, innovativ und trotzdem radikal vergessen: Arthur Rundtgeb. am 14.8.1881 in Kattowitz/Polen – gest. im April (?) 1939 in New York; Autor, Journalist, Regisseur, Theater...

Im Kreis der vielen Vergessenen des literarisch-kulturellen Lebens der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt der 1881 in Kattowitz aus einer jüdischen Familie geborene Arthur Rundt insofern eine herausragende Rolle ein, als er wie kaum jemand seines Formats nach seiner Flucht ins Exil und seinem baldigen Tod in New York 1939 in keine literatur-, theatergeschichtliche oder kulturwissenschaftliche Darstellung bislang Eingang gefunden hat. Dabei stand der seit 1911 im Umfeld der Wiener »Freien Volksbühne« tätige Kritiker, Dramaturg und bald auch Theaterdirektor bei seinen Zeitgenossen recht hoch im Kurs. Auf dem ästhetisch wie ideologisch exponierten, von Rivalitäten zerfurchten Terrain positionierte sich Rundt gemeinsam mit dem späteren Tagebuch-Begründer Stefan Großmann als Redakteur der Volksbühne-Zeitschrift Der Strom, die 1912-14 erschien. Als Organ der an einem modernen, engagierten Theater interessierten jungen Generation konzipiert, der sich unter anderem Oskar M. Fontana, Thaddäus Rittner und Berthold Viertelgeb. am 28.6.1885 in Wien – gest. am 24.9.1953 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Dramaturg, Theater- und Filmreg... zurechneten, aber auch Autoren des österreichischen Expressionismus wie z.B. Albert Ehrensteingeb. am 23.12.1886 in Wien – gest. am 8.4.1950 in New York; Lyriker, Erzähler, Kritiker Das Porträtmodul von Ve... und E.A. Rheinhardt, zielte sie auf eine publikumsorientierte Verbindung von Theaterpraxis, begleitender kritischer Reflexion von Aufführungen sowie auf ins Grundsätzliche zielende literarische Fragestellungen. In den 1920er Jahren sollte sich Rundt infolge einer Amerika-Reise zu einem der profundesten Exponenten des zeitgenössischen Amerika-Diskurses entwickeln und diesen Anfang der 1930er Jahre mit überraschenden Russland-Reflexionen verknüpfen.

Von Primus-Heinz Kucher | August 2018

Diese Fassung erschien in einer kürzeren Form erstmals in der Zeitschrift Literatur und Kritik, H. 513-14, Mai 2017, S. 99-109. Für die vorliegende Onlineversion wurde sie gründlich überarbeitet und um zahlreiche Dokumente sowie um einzelne Abschnitte ergänzt (z.B. um die Abschnitte 3 und 6).

Inhaltsverzeichnis

- Anfänge in Berlin und Wien

- An der Freien Volksbühne

- Erste Roman-Versuche

- Amerika ist anders?

- Der Feuilletonroman Marylin

- Kleinere Arbeiten und größere Projekte (1927-30)

- Abstecher in die Sowjetunion: Der Mensch wird umgebaut

- Unterhaltungstheater und Marginalisierung

1. Anfänge in Berlin und Wien

Über die frühen Jahre von Arthur Rundt liegen wenig verlässliche Angaben vor. Er studierte in Wien Philosophie und Jus und promovierte 1904 zum Dr. phil. Zwischen 1905 und 1908 war er als Schauspieler am Deutschen Theater in Berlin engagiert; zwischendurch fertigte er auch Übersetzungen von Komödien aus dem Französischen an. Eine davon, Poliche (Der Clown) von Henry Bataille, kam im Juni 1909 in Graz zur Aufführung.

Vor seinem Wechsel nach Wien muss er in Berlin den damals bekannten Literatur- und Theaterkritiker Hans Landsberg kennengelernt haben. Mit ihm, der als Verfasser der Schrift Die moderne Literatur (1904) sowie mit Autorendarstellungen zu O.E. Hartleben (1905), Henriette Herz, aber auch Arthur Schnitzler hervorgetreten ist, zeichnete er 1911-1914 verantwortlich für die Herausgabe der Theaterkalender auf das Jahr 1911 und folgende.

2. An der (Wiener) Freien Volksbühne1906 nach dem Vorbild der 1890 gegr. Berliner Volksbühne, die unter der Leitung von Otto Brahm u. Bruno Wille maßgebli...

Als Rundt 1909/10 an die Wiener ›Freie Volksbühne‹ kam, erreichte diese nach dem Berliner Vorbild als Verein organisierte Bewegung ihren ersten Höhepunkt: 1910 mit 15.000 und 1912 gar mit 25.000 eingetragenen Mitgliedern (Krivanec, 52) an wechselnden Spielorten wie z.B. an der Colosseum-Bühne, der Residenzbühne oder im Theater in der Josefstadt. Rundt arbeitete nicht nur mit dem Kritiker Stefan Grossmann und dem Kulturpolitiker Engelbert Pernerstorfer im Leitungsgremium und somit sofort an einer kultur- und theaterpolitisch exponierten Schnittstelle mit. So firmierte er gemäß amtlicher Mitteilung in der Wiener Zeitung vom 20.12.1911 als vertretungsbefugter Geschäftsführer der Volksbühne verbundenen ›Wiener Schauspielhausgesellschaft m.b.H.‹ und wurde zum Mitherausgeber der Volksbühnen-Zeitschrift Der Strom, zugleich eine wichtige Zeitschrift für den österreichischen Frühexpressionismus. [Abb.1: Cover] Im Dezember 1911 gab er zudem sein Debüt als Regisseur in der Inszenierung von G.B. Shaws „sozialistischer Komödie“ (AZ, 18.12.1911,4) Die Häuser des Herrn Sartorius. Darüber hinaus zeichnete er bald wesentlich verantwortlich dafür, dass im Zuge des Volksbühne-Programms Schauspielerinnen und Schauspieler, Dramaturgen und Regisseure, die später, d.h. in den 1920er und 1930er Jahren zu herausragenden Figuren im Theaterbereich avancieren werden, z.T. ihre Debuts erfahren oder maßgebliche Theaterpraxis sammeln konnten: Raoul Aslan, Fritz Kortner, Max Pallenberg, Berthold Viertel oder Helene Weigel, um nur einige zu nennen. Auch für Rundt selbst waren diese Jahre knapp vor 1914, aber auch die Jahre von 1915-1919, als der inzwischen aufgelöste Volksbühne-Verein durch sein persönliches Engagement an anderen Bühnen weiter aktiv sein konnte, wichtig für seine Verankerung im Wiener Theater- und Literaturbetrieb. So notierte bereits 1915 Arthur Schnitzler in sein Tagebuch, Rundt wolle „die Volksbühne auf neue Grundlage“ stellen und traf sich mit ihm 1916 mehrmals, um die schwierige Lage auf den Theatern, ebenso Karrierepläne (Rundt bewarb sich erfolglos um die Direktion des Deutschen Volkstheaters) zu besprechen. (AS-TB1913-16, 220 bzw. 296).

Als Dramaturg verantwortete Rundt im Februar 1916 z.B. die Uraufführung des ersten und einzigen (Ghetto)Stückes von Else Feldmanngeb. am 5. 2. 1884 in Wien – gest. 1942 im Vernichtungslager Sobibor Feldmann, jüdische Schriftstellerin und Jou..., Der Schrei, den niemand hört, die auch Arthur Schnitzler in seinen Tagebuchnotizen verzeichnete, als Direktor der Neuen Wiener Bühne 1918 eine vielbeachtete Wedekind-Gedenkfeier, Felix Saltengeb. als Sziga bzw. Siegmund Salzmann am 6.9.1869 in Budapest, gest. 8.10.1945 in Zürich; österr. Schriftsteller, Jour... am 28.4. eine vielbeachtete Gedenkrede hielten.

In deren Rahmen kam auch die Wiener Erstaufführung des selten gespielten Einakters Die Zensur (1907) zustande. Das Jahr 1918 bedeutete zugleich aber auch den Niedergang der Volksbühne, die sich zunehmend auf einen Gastspielbetrieb konzentrierte, sodass Rundt mit Jahresende, wie das Fremdenblatt in einer kurzen Notiz anmerkte, die Lösung seines Vertrages herbeiführte.

In den bewegten Um- und Aufbruchsjahren 1919-20 verlieren sich Rundts Spuren zwischen Wien und Berlin kurzzeitig ein wenig, was vermutlich mit der Notwendigkeit zusammenhing, sich angesichts der neuen, tendenziell begrenzten, dann wieder auch vielversprechenden, insgesamt aber labilen Verhältnissen, etwa am Rande der aktivistischen Szene und der Veränderungen im medialen Umfeld, neu zu erfinden und dabei sein künstlerisch-kulturelles Selbstverständnis ständig einer Überprüfung zu unterziehen. So fungierte er z.B. zwischen Mai 1920 und September 1921 gemäß Anzeige in der Wiener Zeitung Mitglied des Verwaltungsrates der Vita Filmgesellschaft A.G., ohne dass darüber hinausgehende Aktivitäten bekannt sind.

3. Erste Romanversuche und Reisetexte

Im November 1920 erschien im Verlag Frisch & Co. Rundts erster Roman unter dem Titel Die Mausefalle, ein Theaterroman, der zwar in Schlesien, Berlin und verschiedenen Kleinstädten im Osten Deutschlands verortet ist, aber wohl auch die Wiener Theatererfahrungen Rundts einarbeitet. Die Aufnahme war verhalten; sein Erscheinen wurde zwar in etlichen Zeitungen (Neue Freie Presse, Neues Wiener Journal, Neues Wiener Tagblatt, dort als Empfehlung in der Rubrik Bücher für den Weihnachtstisch 1920) als Kurznotiz angezeigt, kommentiert bzw. besprochen wurde er aber nur in sehr wenigen. Im Morgen meinte der Rezensent, es handle sich um einen harmlosen Roman, den freilich nur jemand hat schreiben können, „der das Theater und seine Helden, ihre Leiden und Liebesgeschichten kennt“, um dann versöhnlich zu schließen, er sei doch „Produkt einer überraschend reifen Erzählkunst“.1 Wohlwollend besprach ihn auch die junge Kritikerin Grete v. Urbanitzky in der Zeitung der Kärntner Großdeutschen, d.h. in den Freie[n] Stimmen. Für sie war Rundts Mausefalle ein „echter Theaterroman, erfüllt von warmen, echten Leben“, ein unprätentiöser Roman mit einem Protagonisten, der „fast durch Zufall in die Bühnenlaufbahn gedrängt wird“, keine großen künstlerischen Kämpfe auszufechten hat und doch immer wieder auch die Leere seines Handelns zu verspüren bekommt.2 Die Rolle des Kosinsky in Schillers Die Räuber und deren etwas eigenwillige Interpretation trug dem jungen Schauspieler Karl Flamm einen ersten Erfolg ein, der nun „öfters an sichtbarer Stelle beschäftigt [wurde] und [] beinahe immer Anerkennung [fand]“ (MF, 77). Trotz steigenden Selbstbewusstseins, kleiner amouröser Bestätigungen und Interesses seitens lokaler Kritiker und kleiner Agenten wollte sich ein Durchbruch nicht einstellen:

Die Kollegen, beinahe neidlos vor Karls ständig wachsender Überlegenheit, erwarteten jedes Jahr das große Engagement. Es blieb aus, unerklärlicherweise, so eifrig ihn die Agenten auch anpriesen, mit immer wiederholter Betonung seiner glänzenden Erscheinung. (MF, 123)

Zwar fügt es sich dann doch, dass Karl über eine Rolle in Gustav Freytags Die Journalisten die Aufmerksamkeit eines Berliner Intendanten auf sich zu ziehen vermag und das erhoffte ‚große Engagement‘ über einige Jahre hindurch erhält, verbunden mit öffentlicher, gesellschaftlicher Anerkennung, auch mit begleitendem Erfolg bei Schauspielerinnen und Verehrerinnen – „Alle fanden sie bei ihm, was sie suchten…“ (MF, 149) –, doch auch dieses von Erfolg und Leichtigkeit geprägtes Leben füllt ihn nicht aus. Nach dem Tod seiner Mutter, dem Wiedersehen mit Schulfreunden, die inzwischen in bürgerliche Berufe eingetreten sind, trifft er eines Abends zufällig Pauline, die Tochter eines Berliner Kommerzienrates, bei dem er zuvor bereits mehrmals zu Hause eingeladen war. Daraus entspinnt sich eine Verbindung, die alsbald in eine Ehe mündet, zumal auch seine berufliche Karriere steil nach oben zeigt. Doch auch dieser Ausflug in die Welt bürgerlich-familiärer Absicherung einschließlich baldiger Vaterschaft befriedigt Karl nur vorübergehend; er beginnt nach leisen Anspielungen auf eine veränderte Spielweise „daran zu zweifeln, ob das Leben, das er jetzt führte, dieses ruhige, glückliche, und wie er es ansah, sittliche Leben, seiner Kunst bekömmlich sei.“ (MF, 205). Das Theaterleben, das Karl mit jenem der Kunst nicht nur gleichsetzte, sondern auch verwechselte, holte ihn rasch wieder ein, mit allen Allüren und Intrigen, sodass die Entfremdung zwischen den Partnern, beschleunigt durch die Aufnahme von Schülern und Schülerinnen in den intimen Raum der gemeinsamen Wohnung, nur eine Frage der Zeit war. Nach außen hin ein glückliches Paar gebend, war bald zu erkennen, dass „Pauline an seinem Arm hing, den Körper ein wenig ihm zugewendet und an ihn geschmiegt, während er, von dieser Zärtlichkeit unberührt, immer geradeaus blickend, vorwärtsschritt“ (MF, 225). Die Kälte ihr gegenüber kompensiert Karl mit leichtlebigen Bekanntschaften aus der Theaterwelt sowie mit gelegentlichen amourösen Abenteuern, welche letztlich zur Trennung führen und zu einer schweren Erkrankung, an der sie kurz darauf verstirbt. Nach einigen „eintönige[n], ereignislose[n] Jahre[n]“ (MF, 265) am Theater einer kleineren Residenzstadt, Vereinsamung und reservierter Distanz zu den neuen, d.h. den naturalistischen Entwicklung, schließlich einer überstürzten zweiten Heirat mit einer Schauspielerin holt auch Karl mitten in seinem spätsommerlichen kleinbürgerlichen Glück das Schicksal ein. Das Mädchen, das vor Jahren Grund der Trennung von seiner ersten Frau war, hatte ihn vermutlich infiziert und die Syphilis rafft ihn binnen weniger Wochen weg. Vom „warmen, echten Leben“ bleibt also am Ende dieses Romans denkbar wenig, vielmehr handelt es sich hier um einen Text, der zunächst die Alltagswelt und Alltagsbanalitäten am Theater ausgiebig zelebriert, um im letzten Drittel die desillusionierenden Aspekte ebenso wie die Unversöhnlichkeit von künstlerischer und bürgerlicher Lebensentwürfe in den Vordergrund zu schieben.

1923 erschien der gemeinsam mit Richard A. Bermann verfasste Reisebericht Palästina. Ein Reisebuch (E.P. Tal Verlag), von dem mehrere Kapitel (Reise von Triest nach Kairo) im Vorabdruck in der NFP zum Abdruck kamen3 und das auf durchaus geteilte Aufnahme stieß.4 Diese Publikation fiel in ein Jahr, in dem die ‚Jüdische‘ bzw. die ‚Palästina‘- Frage gerade auch in Wien eine unübersehbare Gewichtigkeit hatte. Nicht nur war Ende 1922 Arnold Höllriegels Reise durch das jüdische Palästina bei S. Fischer erschienen, das im Lauf des Jahres 1923 in verschiedenen öffentlichen Lesungen auch in Wien vorgestellt wurde, sondern im März 1923 auch Hugo Bettauers erfolgreicher Roman Die Stadt ohne Juden. Im April wurde die (Freie) Jüdische Volksbühneauch: Freie Jüdische Volksbühne, Jüdische Künstlerbühne Aus: Reichspost, 16.6.1921, S. 6 Gegründet, nach Diskussio... unter Leitung von Isaak Deutsch reaktiviert, die 1920 ihren Spielbetrieb auf Gastbühnen wie dem Bürgertheater oder der Rolandbühne aufgenommen und immer wieder unterbrochen hatte, Anfang Mai tagte in Wien der Weltkongreß jüdischer Frauen und kurz danach in Karlsbad der Internationale Zionistenkongreß.5 Im RaimundtheaterDie Gründung des Raimundtheaters ging auf eine Initative von rund 500 Wiener Bürgern zurück, die sich 1890 zum „Wie... wurde Mitte Mai 1923 Eugen Tschirikows Pogrom-Schauspiel Der Jude in der Inszenierung von Karlheinz Martinauch Karl Heinz Martin, geb. am 6.5.1886 in Freiburg/Br. - gest. am 13.1.1948 in Berlin; Schauspieler, Theater- und Film... als Gastspiel gegeben, – an dem Heinrich Schnitzler als mitwirkender Schauspieler auftrat – , das anschließend auch im Deutschen Theater in Prag zur Aufführung kam. Im Oktober 1923 versuchte ein Bündnis aus mehreren jüdischen Organisationen, die ›Jüdische Wahlgemeinschaft‹, bei den Wiener Gemeinderatswahlen einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, der allerdings verwehrt blieb und zu internen Debatten führte. Mit 24.494 Stimmen blieb man jedoch weit unter den Erwartungen.6 Im selben Monat, d.h. am 5.10. 1923, erließ die Hochschule für Bodenkultur einen Erlass, in dem sie die Unmöglichkeit der Einführung eines Numerus clausus für jüdische Studierende bedauerte, zugleich aber eine „notwendige Bekämpfung der sittlich und wirtschaftlich unverkennbar schädlichen Auswirkungen des Judentums“ als vorrangiges Aufgabenfeld des Professorenkollegiums statuierte und festhielt, man werde bei Stellenbesetzungen jede Schädigung des „deutschen Charakter der Hochschule“ abwenden, – ein klares antisemitisches Manifest, das anzeigt, wie sehr auch die intellektuellen Eliten bereits 1923 dazu beitrugen, den Antisemitismus auf allen Ebenen salonfähig zu machen.7

4. Amerika ist anders?

Nach der Mitwirkung am Palästina-Reisebuch und nach der Wahl in den Vorstand des am 26.11.1923 neu konstituierten »Schutzverband deutscher Schriftsteller in Österreich« ergab sich für Rundt die Möglichkeit, als Korrespondent für vorwiegend deutsche Zeitungen, die USA zu bereisen.

Im April 1924 traf Rundt in New York ein, um danach drei Monate lang das Land zu bereisen und für seine Werk-Biographie ein neues, nachhaltiges Kapitel aufzuschlagen: die Hinwendung zum Genre des sachbuchartigen und zugleich kulturkritischen Reiseberichts. In der Zeitschrift Der österreichische Volkswirt fand Rund die erste Publikationsplattform für seine Amerika-Eindrücke. Er eröffnet sie durch eine pointiert zugespitzte Einschätzung politisch-habitueller Gemengelagen, die sich mit Differenzen zwischen Zuschreibungen und Hoffnungen aus europäischer Perspektive und amerikanischem Pragmatismus auseinandersetzen. Rundts Befunde bedienen dabei keine politisch-ideologisch motivierten Erwartungshaltungen; vielmehr präsentieren sie sich sachlich, distanziert, mitunter ein wenig plakativ und eher an ein breiteres Lesepublikum gerichtet. Kühle Interessenspolitik, basierend auf einer oligarchischen Allianz aus Wallstreet und Washington, bestimme wesentlich die Entscheidungen, in denen Sympathien, auch Europa gegenüber, nur eine geringe Rolle spielen würden:

Europa muß aufhören zu glauben, daß Amerikas Außenpolitik von Gefühlen geleitet werde oder von ethischen Gesichtspunkten oder von Sympathien für diese oder jene Partei. Im Grunde genommen ist es Amerika vollkommen gleichgültig, wie Pickelhaube und Bratenrock im politischen Spiel die Rollen untereinander verteilen.

Wichtiger sei ihm Übersichtlichkeit sowie „wenn es Geld hergeben soll: ausreichende Sicherheiten und hohe Zinssätze“8

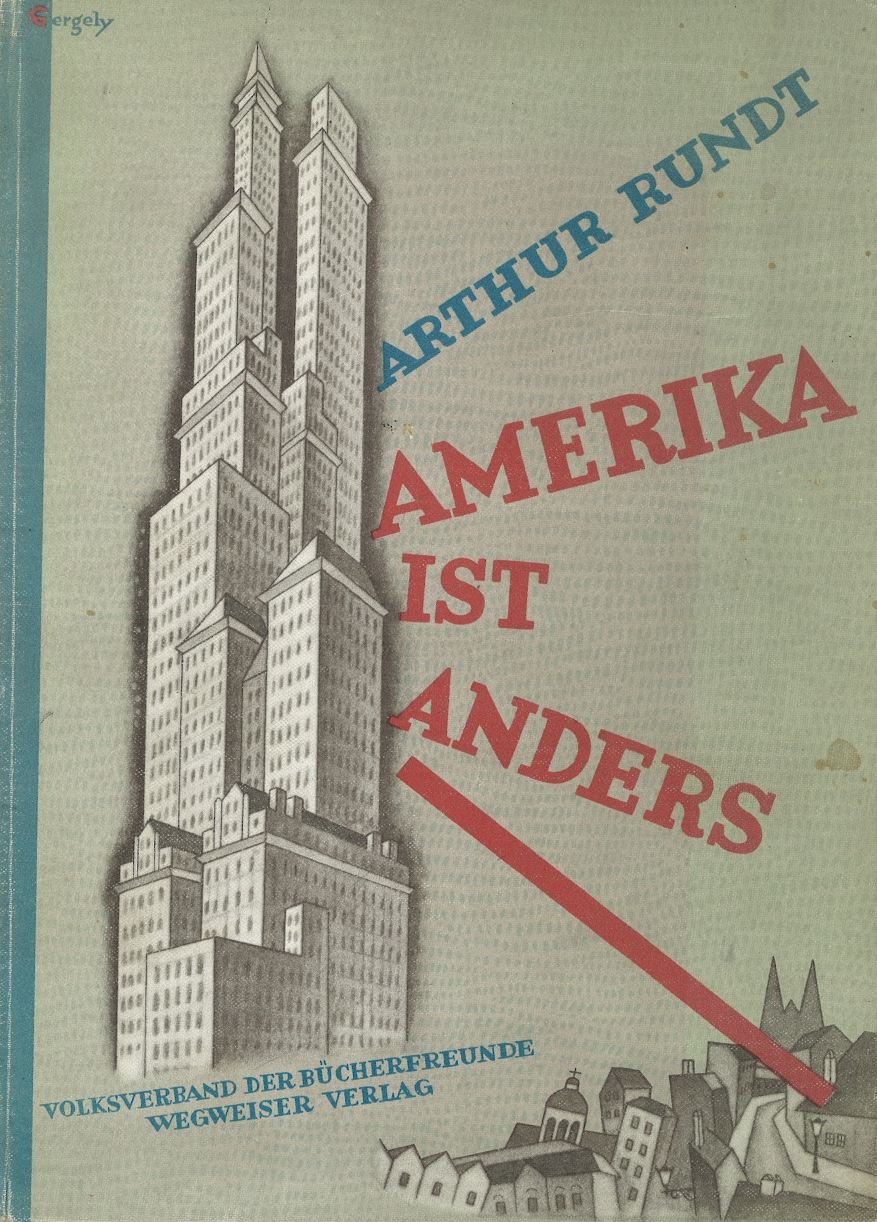

Mit dem Ende 1926 erschienen Buch Amerika ist anders, illustriert von Tibor Gergely, setzte Rundt schließlich einen eigenständigen Akzent in der zeitgenössischen Amerika-Reflexion, die in Österreich spätestens seit Stefan Zweigs Neue Freie Presse-Feuilleton Die Monotonisierung der WeltAls Vorspann zu dieser 1925 v. St. Zweig im Neue Freie Presse-Feuilleton entfachten, dem Amerika(nismus)-Diskurs der Zwi... (24.1.1925) virulent geworden war und eine Debatte ausgelöst hatte, an der sich u.a. Ann Tizia Leitichgeb. am 25.1.1891 in Wien - gest. am 3.9.1976 in Wien; Journalistin, Schriftstellerin, Kunsthistorikerin Das Portr... und Felix Salten beteiligt haben. Richard A. Bermann, unter seinem Pseudonym Arnold Höllriegeleigentlich Richard A. Bermann, geb. am 27.4.1883 in Wien - gest. am 9.9.1939 in Saratoga Springs, New York; Journalist, ... einflussreicher Kritiker beim Prager Tagblatt, bezeichnete Rundts Arbeit nicht nur als ein „prachtvolles Buch“, sondern auch als eine, die den im Titel formulierten Anspruch in mehrfacher Weise einlöse, d.h. anders sei als alle bisher vorliegenden Amerikabücher. Dem Autor gelänge es nämlich, „Americana aus der Psychologie des Amerikaners zu erklären“. Und darüber hinaus verstehe er es, mit dem leichten „Pinselstrich des Pointilisten“ tiefgreifende habituelle Umbrüche und Veränderungen in den Blick zu nehmen und daraus ein bemerkenswertes Fresko, das „Profilbild jenes märchenhaften fremden Wesens, des naiven Titanenknaben, des Amerikaners“ erstehen zu lassen. (PTBl, 14.4.1927,14)

Rundt selbst wiederum stellte seinen Blick unter die Devise „…aus hingebungsvoller Distanz in eine fremde Welt zu schauen.“ In diesem Anderssein einer fremden und in ihrer Fremdheit attraktiv wirkenden Welt erblickte Rundt eines der zentralen Distinktionsmerkmale der Vereinigten Staaten, der ›States‹, das im einzelnen Amerikaner wie in der bereits mythisch überhöhten Kollektivfigur ›Amerikaner‹ das oft unerklärliche Gefühl auslöse, trotz der „krassesten sozialen Gegensätze“ letztlich in der besten denkbaren Welt, in „God’s own country“, zu leben. Nur dort und nirgendwo anders könne man dem je individuellen Traum von Glück, gemessen am ökonomischen Erfolg und verbesserten Status, nachgehen und, wenn auch selten, verwirklichen. (AiA, 8 bzw. 10).

Mit diesem tendenziell euphorischen und rhetorisch geschickten Auftakt schlug Rundt einen Ton an, der sich von den kulturkritischen Befunden bei Stefan Zweiggeb. am 28.11.1881 in Wien – gest. am 23.2.1942 in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien; Schriftsteller, Übersetzer..., aber auch von jenen in Hugo Bettauers Amerika-Roman Das blaue Mal (1922) deutlich unterschied. Fasst z.B. Zweig in seinem in der Neuen Freien Presse, also an einem zentralen Umschlagplatz zeitgenössischer kultureller bzw. kulturkritischer Diskurse, veröffentlichten Essay Die Monotonisierung der Welt (31.1.1925) die eine lebhafte Debatte nach sich zog, die „von drüben“ kommenden zeitgeistigen Phänomene und kulturellen Dispositive wie z.B. das Kino, die Mode, das Radio oder den Tanz eher als Bedrohung, jedenfalls nicht als Fortschritt auf, indem dies alles „die innere Freiheit“ in Frage stelle und als geradezu „furchtbare Welle“ Europa überschwappe, versucht Rundt anhand derselben Phänomene, zunächst die möglichen treibenden Elemente jenes „gewaltigen Stroms“ der Amalgamierung von Einzelinteressen mit kollektiven amerikanischen Mythen auszumachen. Erweitert um eine gesellschaftliche und ökonomische Perspektive erblickt er darin eine Form von Trancezustand einer selbstverzückten, sich in ständiger Vorwärtsbewegung begreifenden Nation, die in ihren kleinen, auch kleinbürgerlichen Träumen, sei es vom Häuschen, vom Auto, vom Radio oder den Versprechungen der ‚Moving pictures‘ sich ihre eigenen Paradiesmythen zu schaffen versucht. Die europäischen Parameter von (Hoch)Kultur und Gesellschaft würden dabei z.T. bewusst, ohne sich dessen immer bewusst zu sein, unterlaufen und einen Rausch des Augenblicks als kulturelles Erlebnis zelebrieren. Eine (insbesondere polemische) Gegenwehr im Sinn offener Ablehnung oder ein Beharren auf kulturelle Überlegenheit hält Rundt für wenig aussichtsreich, weshalb er einen pragmatischen Umgang mit den amerikanischen Mythen vorschlägt. Manche dieser inkriminierten Phänomene an den Schnittflächen von Unterhaltungsindustrie und ideologisch-habituellen Bindungsversuchen (etwa den hohen Stellenwert der Reklame betreffend oder merkwürdige Kombinationen von Alltag und Haltungen, z.B. von Sport und Religion am flachen Land in Gestalt von ›Bible-Marathons‹) schienen ihm beachtliche oder zumindest bedenkenswerte Mitbestimmungsräume zu offerieren, z.B. in der Programmgestaltung von Radio-Stationen, die sich auch an den Bedürfnis- und Interessenslagen ihrer Hörer zu orientieren versuchten.

Selbstverständlich stellt sich Rundt auch dem Phänomen des Fordismus als zugespitzte, automatisierte, daher auch entfremdete Produktionsform und dies immerhin drei Jahre vor E.E. Kisch mit seiner kritischen, wirkungsmächtigen Radiographie Paradies Amerika. Sein, Rundts Blick ist ebenso eigenwillig wie keineswegs unkritisch. Das Textstück Henrys letzte Kette, das den Produktionsprozess eines Henry, d.h. eines Ford-Wagens an der Kette nachzeichnet [AiA, 57-60], kann jedenfalls als ungewöhnlicher Versuch einer narrativ-dialogischen Verknüpfung von technisch-rationalen Arbeits- und Montageabläufen zu einer literarischen Skizze und zu einem das Technische dekonstruierenden Genrebild gesehen werden, das sich durch ein Changieren zwischen techno-euphorisch präziser Deskription und ironischer Kommentierung und Brechung auszeichnet. Gewiss war Kisch aufmerksamer im Hinblick auf die Ausbeutungsverhältnisse, aber auch Rundt sind die Schattenseiten in Detroit-Dearburn nicht entgangen.

Von besonderer Sensibilität zeugen schließlich seine Beobachtungen und Reflexionen zum farbigen Amerika, zur entstehenden ›black culture‹, wie sie sich im Zuge der ›Harlem Renaissance‹ seit den 1910er Jahren ausbildete. Es war dies ein gewaltiger Aufbruch, der, abgesehen von der Wahrnehmung des Jazz (und diese oft oberflächlich) von den meisten europäisch-deutschen Amerika-Reisenden außen vorgelassen wurde. So setzt z.B. seine Bestandsaufnahme zu Der Neger in Amerika mit dem als Motto vorangestellten, von Rundt ins Deutsche übertragenen Song I too sing America von Langston Hughes (1902-67) ein [AiA, 71-78], dem vielleicht vielseitigsten Repräsentanten jener frühen Harlem Renaissance-Bewegung. Daran anschließend führt er die enormen Fortschritte im Ausbau des Bildungswesens an und weist auch auf die 1925 erschienene Studie Harlem: Mecca of the New Negro von Alain LeRoy Locke, einem der ersten farbigen Harvard-Absolventen, hin sowie auf das verdienstvolle Negro Year Book.

Auch den Jazz-Aufbruch beschreibt Rundt nicht aus dem Blickwinkel von Zuschreibungen und von europäischen Wahrnehmungen her bestimmt, sondern mit Bezugnahme auf das Biotop Harlem einerseits und der auf James Weldon Johnson (1871-1938), dem ersten Historiker der Harlem Renaissance, gestützten musikkulturellen Begrifflichkeit andererseits.

Was später als ›Synkope‹ zur zentralen Chiffre wird, heißt hier noch ›stop time-improvisation‹ und bedeutet eine Art Synthese aus einfachen Rhythmen und einem Jonglieren mit Musik und Takt, um „durch minutiöse Ungenauigkeit“ zu verblüffen und zugleich ein deutliches Signal kultureller Selbstbehauptung zu setzen, denn:

Das ist, in Reinkultur und unverfälscht, der negro-amerikanische Jazz: der Rhythmus Amerikas im Blut des farbigen Mannes gespiegelt. Das ist der Jazz der 135. Straße. Auf dem Weg von hier zum Broadway, bis zu den Vierziger Straßen wird er zivilisiert, hergerichtet.“ [AiA, 138]

›hergerichtet‹ meint hier: aufbereitet zum Export in die europäische Unterhaltungsindustrie, in der tatsächlich oft bzw. vor allem eine Jazz-Praxis ankam, die zur Chiffre seichter bürgerlicher Musikindustrie, in Wien und anderswo integriert fallweise auch in zeitgenössische Operettenproduktionen, werden sollte. Neben den neuen, den Alltag prägenden Technologien und neben der Jazzkultur gehörte zur Projektionsfläche ›Amerika‹ bzw. zum ›Rausch des Amerikanismus‹ ein weitgespanntes Spektrum alltagskultureller Merkmale und Besonderheiten, die Rundt pointiert beschreibt, aber auch ironisch-kritisch kommentiert: die Rolle der Reklame in der öffentlichen Meinung, den Ku Klux Klan, der „in der Eintönigkeit der amerikanischen Kleinstadt“ wächst und in seiner Like-mindedness mit seiner brachialen „seelischen Uniform“ auch eine „Kriegserklärung an die Individualität“ verkörpere [AiA, 64], der Prohibitionismus oder das Auto und die Liebe als „chambrés separees auf Rädern“ (AiA, 146) und natürlich das American Girl, das mit sachlicher Gründlichkeit den durchschnittlichen, meist nicht sonderlich begabten boy über petting parties aus mütterlicher Abhängigkeit heraus in kurzlebige Jazz-Age-Marriages überführt.

5. Der Feuilletonroman Marylin

Dieses auf den ersten Blick andere Amerika, das sich in Europa in moderner Patina ausstellt, in vielerlei Hinsicht freilich auch ein kleinbürgerliches Amerika war, bildet den Bezugshorizont zu Rundts erstem Fortsetzungsroman, der unter dem Titel Marylin im September-Oktober 1928 in der Neuen Freien Presse täglich erschien und inzwischen auch als Buchausgabe zugänglich gemacht worden ist.9 Er setzt unspektakulär, mit einem synkopisch-neusachlichen Rhythmus ein: Marylin, so der Textanfang, „hatte in Chicago eine Fünfundzwanzig Dollar-Stellung“. Sie arbeitet im Büro einer Seidenstrumpffabrik und fährt jeden Morgen „mit dem gleichen Hochbahnzug in ihr Office […] an der Ecke der Wabash und Madison Street.“ [M, 5].

Bündige, sprachlich oft wenig elaborierte Sätze und Bilder, die fast hektisch hingeworfen wirken und die vielleicht gerade deshalb bei zeitgenössischen Leserinnen und Lesern eine von vielfältigen Projektionen überfrachtete Welt im Kopf und in der Imagination Konturen annehmen ließ: jene der amerikanischen Metropole, in der moderne Technik und sozialer Aufstieg offenbar Hand in Hand zu gehen scheinen, und in der auch selbstbewusste junge Frauen – man erfährt bald, dass Marylin auf sich allein gestellt ist – ihren Weg machen können (oder sich dies zumindest erhoffen). Neben dynamischen Bewegungsbildern vermittelt der Blick auf den Tagesablauf der Protagonistin freilich auch weniger faszinierende Facetten, nämlich die graueren Seiten des American Dream: eine genau eingeteilte Existenz zwischen einem kargen Mietzimmer an der Peripherie, Fahrten zu und von der Arbeit, Büroalltag, ein flüchtiger Imbiss in einem Laden, – eine nahezu fließbandähnliche Existenz, unterbrochen von gelegentlichem Kinobesuch und wenigen, flüchtigen sozialen Kontakten. Auf diese Frau wird eines Tages während der Hochbahnfahrten Philip, ein aufstrebender, in einem Architekturbüro arbeitender Mann aufmerksam. Jegliche Gefühlsregung nach außen hin unterdrückend und wie am Reißbrett werkend versucht er sie in der Folge für sich zu gewinnen. Das spricht, einer Stalking-Mentalität gefährlich nahe, nicht immer für ihn und stürzt Marylin in eine Zwangslage zwischen der Wahrung ihrer selbstbestimmten Räume, ihrer Karriereoptionen und der Aussicht auf eine ernsthafte Beziehung, deren Nähe ihr aus für den Leser zunächst unerklärlichen, sorgsam gehüteten Gründen bedrohlich erscheint. Der ›neuen‹ Frau tritt nämlich ein eher konventioneller Mann gegenüber, was Rundt en passant dazu nützt, zeitgenössische Debatten wie z.B. über die sogenannte Kameradschafts- versus traditionelle Familienehe, Themen und Rollenkonzepte, die u.a. auch bei Vicki Baum, Gina Kauseigentlich Regina Wiener, geb. am 21.10.1893 in Wien – gest. am 23.12.1985 in Los Angeles; Schriftstellerin, Übe..., bei Joe Lederergeb. am 12.9.1904 in Wien – gest. am 30.1.1987 in München; Erzählerin, Lyrikerin, Übersetzerin, Drehbuchautorin Da... oder Georg Fröschel anzutreffen sind und die neusachliche Signatur jener Zeit mitgeprägt haben, einzuarbeiten. Im Rundt-Roman schälen sich zu alledem noch weitere, spezifisch amerikanische Problemlagen heraus, die alsbald manifest werden: eine trotz Arbeit und Technik, trotz rationaler Organisation des Gefühlshaushaltes durchbrechende, nahezu allgegenwärtige Anfeindung von Beziehungen zwischen weißen und nichtweißen Amerikanern, ein Rassismus, wie er auch unter der brodelnden modernistischen Patina der Metropolen Chicago und New York spür- und fassbar wird.

Marylin ist ebenfalls gemischt ethnischer Herkunft, wie später aufgedeckt wird und zwar durch ihre bereits verstorbene afrokaribische Mutter. Dieses Wissen, das Philip nicht zu erkennen imstande ist, das äußerlich auch nicht unmittelbar sichtbar wird, schiebt sich wie eine gläserne Wand zwischen die beiden. Sie lässt Marylin immer wieder aus der ihr aussichtslos erscheinenden von Philip jedoch hartnäckig angestrebten Beziehung flüchten, u.a. nach New York, um ihr sorgsam gehütetes Geheimnis der ethnischen Differenz nicht preisgeben zu müssen. Doch Philip sucht und verfolgt sie geradezu überall hin, sodass sie sich seiner Aufmerksamkeit nicht mehr entziehen kann. Zugleich ist sie bestrebt, das Heft nicht völlig aus der Hand zu geben, Annäherung sukzessive zuzulassen, nicht jedoch Einblick in ihr Inneres, in ihr sorgsam gehütetes Geheimnis, selbst dann nicht, als er ihr eines Abends die Ehe vorschlägt, worauf sie mit einer für ihn geradezu irritierenden erotischen Avance antwortet:

Marylin […] ging auf ihn zu, ganz nahe an ihn heran, aber ohne ihn zu berühren. »Ich gehöre dir, Phil. Ich gehöre ganz dir, und – ich will dir noch mehr gehören. Aber sprich nicht mehr … davon, laß uns doch damit warten, mit dem Heiraten. Ich bitte… ich bitte dich herzlich darum.«

[…] »Du hast mich allmählich in deine Gewalt bekommen, Phil. Nun…nun…nun so nimm mich doch! – Warum zögerst du, jetzt, wo du mich hast! So nimm mich doch!!« (M, 63)

Verstört über diesen spontanen Ausbruch unerwarteter Leidenschaft – „Ich kann dir nicht folgen…“ (M, 64) – schreckt er, auch unter Verweis auf seine puritanische Erziehung, zurück, glaubt etwas Dunkles, Fremdes zu verspüren, das er noch „fortschaffen“ müsse.

Nach einer Reihe weiterer Episoden, die unter anderem zeittypische amerikanische Figuren wie einen Boxer oder einen erfolgreichen schwarzen Sänger Harley in das Geschehen einführen, scheint sich die Beziehung, die sich zunehmend in eine alltägliche zwischen Arbeit, kleinen Vergnügungen, Freundschaften und verhaltenen Zukunftsplänen einzupendeln beginnt, zu stabilisieren. Diese Rhythmusänderung, die andere Seite des hektischen American Dream, wird auch durch die Heirat der beiden kaum unterbrochen. Neuerliche Bewegung in diesen Alltag kommt einerseits durch häufigere Kontakte zum erfolgreichen Harley im Zuge von Konzertbesuchen und privaten Treffen auf, die dem Text den Anstrich geben, hautnah am zeitgenössischen Musikgeschehen zu sein. Andererseits verändert sich durch die Nachricht der Schwangerschaft, die Philip, „frühzeitig träge und langsam geworden“ (M, 94) nicht mehr erwartet hatte und Marylin tief verunsichert, ja in depressive Stimmung verfallen lässt. Nach der Geburt des Kindes, das dunkelhäutig zur Welt kommt, bricht für dieses Paar die Welt in sich zusammen: Marylin wird an ihre eigene ethnische Herkunft erinnert, fühlt sich aber nicht in der Lage, sich zu diesem Geheimnis zu bekennen und die Situation aufzuklären; Philip zweifelt, angestachelt durch seinen kleinen Freundeskreis, an seiner Vaterschaft und argwöhnt einen erotischen Fehltritt mit Harley, zu dem Marylin stets mit Bewunderung aufgeblickt hatte. Was danach folgt, lässt das bislang optimistische, liberale, auch in ethnischen Fragen ansatzweise tolerante Amerika zur Fratze werden: eine traumatische Trennung, verbunden mit einer hinrichtungsartigen Gerichtsverhandlung, in der ein hässlicher Alltagsrassismus die Oberhand gewinnt, als Marylin dem Richter im Zuge der Verhandlung ihr Kind zeigt:

Der Richter Stevenson hatte wohl alles andere eher erwartet als das, was er sah. Er sprang auf und fuhr Marylin an: »Nehmen Sie’s weg! Nehmen Sie’s sofort wieder weg! Wenn die Dinge so stehen, kann ich Ihnen nicht helfen.«[…] Der Richter trat hinter den Stuhl und machte eine Grimasse des Abscheus. »Wozu haben Sie dann das Zeug hierher mitgebracht? Wozu? Sind Sie vielleicht besonders stolz darauf ?« (M, 117)

Aus ihrem brutal zerrissenen Traum flüchtet sich Marylin unmittelbar nach dieser demütigenden Verhandlung in jene Welt, die sie hinter sich gelassen geglaubt hatte, in die Welt der karibischen Verwandten ihrer verstorbenen Mutter. Im Zuge dieser Schiffsreise denkt sie über ihre Niederlage nach, sucht nach einer Schuld, die sie nicht finden kann außer in ihrem schwächeren Willen, der vor jenem Philips kapituliert hätte, und der Liebe zu ihm, der „eben eine weißer Mann war“ (M, 129). Dabei tritt auch ein farbiger Arzt aus Harlem mit ihr in Kontakt, der sich als scharfer Kritiker der Segregationspolitik, aber auch des verbreiteten Desinteresses vieler Farbiger zu erkennen gibt und Marylin mit dazu rechnet: „Nein, das ist nicht gut, daß Sie am Problem unserer Rasse so wenig Anteil nehmen“ (M, 124). Philip grübelt ebenfalls vor sich hin, bis ihn eines Tages Odette, die Frau seines Freundes, zum Tee bittet und das Gespräch auf Marylin, ihr Geheimnis (und Unglück) sowie ihren Fluchtort bringt. Als er schrittweise die komplizierte Vergangenheit Marylins erkennt und den Launen der Natur auf die Spur kommt, die bei Mischbeziehungen mitunter auch eine der beiden Hautfarben unterdrückt, um sie in der nächsten Generation nur umso deutlicher hervortreten zu lassen, beginnt er sich von seinen eigenen Vorurteilen und jenen seiner Umgebung zu befreien. Indem er beschließt, Marylin zu suchen und um Vergebung zu bitten, zeigt er sich auch bereit, ein deutliches Signal zu seiner rassistisch eingestellten Umgebung zu setzen. Letzteres wird durch die zufällige Begegnung mit Harley und einer berührenden Aussprache der beiden nur noch bekräftigt, obwohl ihm Harley klarmacht, worauf er sich da einlasse:

Sie gehen einen schweren Weg […] Leute, die bis jetzt mit Ihnen verkehrt haben, werden ihren Gruß nicht erwidern; Sie werden verschlossene Türen finden, die Ihnen bisher offen standen […] Sie haben Ihr ganzes weißes Amerika gegen sich.“ (M, 150)

Im Wissen um diese betrübliche Zukunft setzt Philip seine Reise dennoch fort, bereit Amerika für Marylin notfalls auch aufzugeben. Allerdings erweist sich auch diese Hoffnung als vergebliche. Auf der Insel angekommen, muss er von Marylins Verwandten erfahren, dass sie sich wenige Wochen vor seiner Ankunft das Leben genommen hat.

Sowohl von den Themen her gesehen als auch von der erzählerischen und formalen Gestaltung kommt diesem Roman ungeachtet seiner Aussparung durch die Kritik und die Literaturgeschichtsschreibung (was bei Feuilletonromanen ohne Buchfassung durchaus verständlich ist) ein ungewöhnlicher Rang zu. Kein anderer deutschsprachiger Roman vor 1933 (und auch noch lange nach 1945) hat sich in vergleichbarer Weise mit europäischen Projektionen auf Amerika und den amerikanischen Realitäten unter Einschluss der Race-Gender-Problematik gestellt und auseinandergesetzt sowie diese mit den um 1925 aktuellen techno-habituellen Wandlungsprozessen verschränkt. Einzigartig ist auch sein Metropolen-Soundtrack auf der einen, seine sachlich-desillusionierende Perspektive auf der anderen Seite, Qualitäten, die ihm eine ungewöhnliche Signatur verleihen, die zumindest Diskurs über urbane Neue Sachlichkeit künftig schwer zu übergehen sein wird.

6. Kleinere Arbeiten und größere Projekte

Beeinflusst von seinen Amerikareisen dürfte der als Gesellschaftsspiel begrüßte, von manchen Rezensenten auch als „neue Epidemie“ gebrandmarkte Auskunftshabitus gewesen sein, der Rundt dazu brachte, ab Juli 1927 bei E.P. Thal stark nachgefragte Broschüren unter dem Titel Frag mich was! oder Frag mich noch was! herauszugeben.

1929 beteiligte sich Rundt an den Spekulationen über die Identität von Ferdinand Brucknereigentlich Theodor Tagger, geb. am 26.8.1891 in Sofia - gest. am 5.12.1958 in Berlin/West; Schriftsteller, Dramatiker, K... und ließ über das Prager Tagblatt (17.4.1929) verlauten, es handle sich dabei um einen aus Triest geborenen, nun in Breslau wohnenden Schriftsteller namens Franz Ferdinand Otto Kausgeb. am 19.9.1891 in Triest – gest. vermutlich 1943 in Berlin; Psychologe, Kritiker, Schriftsteller. K. ist ein frühe..., der zuvor als Verfasser von Bücher über Strindberg und Gogol hervorgetreten war und Anhänger der Individualpsychologie Adlers sei. Diese These sollte sich alsbald als falsche erweisen. Ab November 1929 war er wieder in den USA, diesmal mit Richtung Alaska wie einige Reisefeuilletons dokumentieren, die in der NFP zum Abdruck kamen. Im April 1930 wurde er, so ein Aufmacher in der NFP, unter der Direktion von Wildgans als künftiger Dramaturg und Regisseur am BurgtheaterMaterialien und Quellen: Johannes Sachslehner: Ein Mythos wird angeschlossen. Zur Machtübernahme der Nazis im Burgtheat... gehandelt, eine Perspektive, die jedoch mit seiner ausgedehnten Reisetätigkeit kollidierte und letztlich wohl nur eine unter mehreren Optionen war, zumal Rundt seit etwa zehn Jahren die theaterpraktische Arbeit aufgegeben hatte. Zwar verfasste er gelegentlich auch noch kleinere Texte, die von Aufführungen, z.B. einer „moderne“ Moskauer Aufführung von Schillers Kabale und Liebe (Die BühneGegründet 1924 durch den umstrittenen Zeitungsunternehmer Emmerich Bekessy, erschien die Zs. ab 6.11.1924 als Wochenzei... Nr. 312/1931) handelten oder von Theaterbegegnungen (z.B. mit Franz Molnar), doch gehörte das Jahr 1931 wieder vorwiegend einem Reiseprojekt und zwar diesmal nach Sowjetrussland. Als Ergebnis dieser Reise erschien im Dezember 1931 mit Impressum 1932 bei Rowohlt der Band unter dem Titel Der Mensch wird umgebaut. Ein Russlandbuch [MU]. Im Frühjahr 1932 begab sich Rundt neuerlich auf eine Amerikareise, von der einige Berichte, z.B. über die am Broadway gespielten ‚Depressionsrevue‘ Face the Music, in der NFP, andere als Radiovorträge erschienen, insgesamt aber kein neues Amerika-Buch vorlegen konnten.

7. Abstecher in die Sowjetunion: Der Mensch wird umgebaut

Auch dieses Buch setzte sofort eigenwillige, in der Kritik z.T. missverstandene Akzente im Hinblick auf die Russland/Bolschewismus-Debatte der Zeit. Eigenwillig vor allem deshalb, weil sich Rundt der sowjetischen Realität unvoreingenommen zu nähern und dem Kollektivismus-Phänomen auf den Grund zu gehen versuchte, als eine ihm zentral erscheinende, teils offen, teils im Verborgenen wirkende „Systematik, im Dienst einer neuen Idee vom Menschensein“, die sich hinter den Fassaden des ›Neuen Russland‹ herauskristallisiere. Leonhard Adelt, Sachbuchautor und Münchner Korrespondent der NFP, widmete dem Buch eine ausführliche Besprechung, in der er es mit dem ersten russischen Tonfilm Der Weg ins Leben (1931) des Pädagogen Anton S. Makarenko und dessen Resozialisierungskolonien verglich und die Vorzüge des Rundtschen Buches in der leichten und zugleich treffsicheren und ironisch-distanzierten Herausarbeitung der auf Zweckmäßigkeit und „Vollendung des menschlichen Kollektivs“ bedachten bolschewistischen „Diesseitsreligion“, einschließlich ihrer Gewaltaspekte erblickte.

Wesentliche Elemente, die sich zu jener neuen Systematik im Zeichen des Kollektivs fügten, entnahm Rundt aus der Kenntnis der sogenannten ›Arbeitsinstitute‹ von Alexej Gastjew, der zugleich als Ikone für die faszinierende Verbindung aus Technikeuphorie und ProletkultDie erste Erwähnung des Begriffs Proletkult (PK) im österreichischen Raum erfolgte vermutlich in einem Bericht des Pes... zu Beginn der 1920er Jahre, die auch Elemente des russischen ›Kubofuturismus‹ aufgriff und unter dem Motto „Sei Ingenieur deines Lebens!“ stand:

Was euch fehlt, Genossen, ist:

Scharfer Blick, Schnell-Entschluß, gestählter Wille.

Aus ihnen schafft in euch

Die neue Organisation!

Damit wir Zeit und Raum

Überwinden –

Die ewigen Hindernisse.

Der Hymnus der Zeitliga singt:

Schaffe dir eine Mechanik deiner Zeit.

Die Zeit berechnen, heißt länger leben!

Hast du den Schlüssel deiner Zeit,

dann bist du der INGENIEUR DEINES LEBENS! [MU, 29]

Was sich in manchen Abschnitten wie eine Volte gegen Zwangskollektivierung und somit gegen das Sowjet-System anhört, erweist sich auf anderen Seiten als abwägende, auf Fallbeispiele gestützte Auseinandersetzung mit typischen Facetten der gerade im Umbruch befindlichen Wirklichkeit. Während z.B. der Stellenwert der Familie im Kapitel ›Tod des Behagen‹s als potentieller „Schauplatz und Hort jener kleinen sentimentalen Freuden, die das System als bourgeoises Behagen verachtet“ [MU, 58] in diesem angestrebten ›Umbau‹ mit Blick auf die russischen Traditionen umstritten erscheint und durch staatliche Interventionen ausgehöhlt wird, kommen einzelne neue Berufsbilder als Flaggschiffe der Modernisierung gut weg, z.B. das des Traktoristen: „…der Traktorist ist eine auf dem Lande bewunderte und beneidete Figur. Traktorist zu werden, ist der Traum von Millionen russischer Jungen und junger Leute“ [MU, 72]. Dagegen stoßen die noch im experimentellen Zustand befindlichen Getreide-Sowchosen auf skeptische Resonanz, würden sie doch den dörflichen Bauern zu sehr dem Typus des Industriearbeiters annähern [vgl. MU, 73].

Bei nahezu allen Überlegungen zu diesen Umbau-Prozessen stellt Rundt Vergleiche mit der amerikanischen Wirklichkeit an und entdeckt Analogien zum Fordismus, markiert aber auch die Schwächen dieser maskierten Nachahmungspolitik, etwa am Beispiel des Nachbaus von Sämaschinen. Da eine wichtige Bedienungsanleitung – das Anheben der Säschar beim Wenden betreffend – als unwichtiges Detail weggelassen wurde, sodass die aufwändig in einer neugebauten Fabrik hergestellten Maschinen nach wenigen Monaten zu Wracks wurden:

Der Hebelgriff war da, und die Vorrichtung, die die Säschar hob, funktionierte auch. Aber das kleine Abziehbild fehlte. So daß viele der bedienenden Leute den Zweck des Hebels nicht begriffen, ihn nicht benutzten und beim Wenden die Säschar zehn Meter zur Linken und zehn zur Rechten hart durchs Erdreich schleiften […] So daß es einen Knacks gab, der die Maschine zum Wrack machte. [MU, 79f.]

In diese Vergleichsargumentation mündet auch das Schlussbild seiner Russland-Reise, eine Autofahrt durch die mongolische Steppe, die als „Kolonie des europäischen Rußland“ [MU, 192] zunächst noch dabei ist, den Übergang von einem primitiven nomadischen zur modernen kollektivistischen Sozialordnung zu vollziehen. Es steht unter dem bezeichnenden Titel Asiate – Dein Gott wohnt in Detroit, denn später einmal „soll der gelbe Mann, der jetzt in seinem langen Mantelgewand […] ohne Eile übers bröckelnde Erdreich seiner Steppe schreitet, im Overall an Maschinen stehen, vom Rhythmus dieser Maschinen in ein schnelleres Tempo gezwungen“, in der Hoffnung, dass sich dabei auch diese Steppe „zur grünen Prärie wandeln“ werde:

Dann wird hier am Westrand des dunkel träumenden Erdteils hinter der roten Flagge und im Zeichen des Sowjetsterns Amerikas glatte Sachlichkeit lärmend und triumphierend einmarschieren“ [MU, 193].

Auch Veränderungen im Sprachlichen registriert Rundt mit Interesse, begleiten sie nämlich diesen als Modernisierung konzipierten Umbau-Prozess und stellen, mitunter auch in subtiler ironischer Brechung, neue Ausdrucksformen bereit, etwa Wortspiele im Umfeld der Maschine („stanká“) bis hin zu einem „Sowjet-Rotwelsch“ [MU, 86]. Im Anschluss berichtet Rundt von der neuen russischen Schule, die mit ihrem Erziehungssystem – hier klingen wieder Thesen des Sozialpolitikers Anton S. Makarow durch – weder Drill noch Konkurrenzkampf kenne, sondern nur den Einsatz für „das neue Leben, das aufgebaut werden soll“ [MU, 98]; eine Schule, die den Brückenschlag zur Arbeitswelt suche, darauf aus, „die Fesseln der Tradition zu lösen“ [MU, 100], weshalb „überall […] das Prinzip kollektiven Handelns gelehrt [wird]“. Hinter dessen Fassade scheine freilich auch Härte und Erziehung zu „kalter Nüchternheit“ durch: „Es lernt, daß eine technisch hochentwickelte Welt die nächste Stufe ist auf dem Weg zu einer besseren Welt, es denkt mechanisch und materialistisch, es träumt von Fabriken und Traktoren.“ [MU, 103] Träumt ‚es‘ auch „unsentimental“, so träumt es immerhin – einerseits eine „Freude auf eine bessere Zukunft“ [MU, 61], andererseits im Sinn eines aufblitzenden letzten Rückzugsraums vor dem allumfassenden Kollektivierungsprogramm, das als „Befreiung der Individuen von den Belastungen der Selbständigkeit“ ausgerufen wird.

Wie sehr Rundt den offiziellen Darstellungen misstraute und zugleich bemüht war, keine ideologisch grundierten Abrechnungen vorzunehmen, zeigt sich in mehreren Kapiteln, in denen er Alltagsaspekte, abseits der grundlegenden großen Fragen, aufgriff. Einer davon betrifft das Geschlechterverhältnis anhand eines (vermutlich fiktiven) Gesprächs mit einem amerikanischen Reisenden und Schriftsteller, der sich verwundert über pragmatische behördliche Maßnahmen, etwa die Zuweisung eines Schlafwagenabteils an einen Mann und eine Frau, die sich nicht kennen, zeigt, was Rundt wiederum als Ausdruck der allgemeinen Versachlichung der Beziehungen wahrnimmt, und als Vorabdruck in der weitverbreiteten Zeitschrift ›Die Bühne‹ platziert, nicht ohne diesen Anspruch kritisch zu kommentieren und Umfrageergebnisse unter Moskauer Studenten als nicht repräsentativ für das Empfinden des russischen Volkes anzuzweifeln:

Kaum anderswo als im Schlafwagen tritt die Tendenz der Behörde, den Unterschied der Geschlechter zu beseitigen, so resolut auf.

Das Sowjet-Regime hat die Formalitäten für Eheschließung und –scheidung vereinfacht; darüber hinaus kümmert sich der Staat wenig um das, was man in irgendeinem Sinne als ‚Liebe‘ bezeichnet.

Der Beobachter der gegenwärtigen Situation in Rußland hat sich davor zu hüten, daß er etwa Dinge für spezifisch russisch ansieht, die ebenso für Westeuropa, für die Vereinigten Staaten von Amerika oder für Japan gelten; denn gegen die ‚Romantik‘ der Liebe wird überall auf dem Erdball zum Sturme geblasen.

In Rußland wird die Parole der nüchternen Sachlichkeit fast ausschließlich in den Städten ausgegeben und hier wiederum besonders betont von der männlichen intellektuellen Jugend. Der weibliche Gegenpart straft nach anfänglichem Radikalismus die Meinung von der Gleichheit der Geschlechter Lügen, indem er durchaus anders empfindet und den männlichen antiromantischen Tendenzen erstaunt, ohne Verständnis und nicht eben glücklich gegenübersteht.

[…]

Was hier Moskauer Studenten als ihre Ansicht über die Liebe von sich geben, könnte ebensogut durch eine Enquete unter den Schülern eines amerikanischen College erhoben sein; sehr zweifelhaft, wo die Antworten radikaler ausfielen; vermutlich würde sich die Differenz, würde die Frage hüben und drüben vorgelegt worden, nur in Nuancen ausdrücken.

Es braucht nicht betont oder gar begründet zu werden, wie wenig die Ergebnisse einer solchen Befragung hauptstädtischer Studenten mit dem Empfinden des russischen Volkes zu tun haben. [MU, 144-46]

8. Unterhaltungstheater und Marginalisierung

Noch vor der Veröffentlichung des Russland-Buches, wandte sich Rundt noch im selben Jahr wieder seinem ursprünglichen Metier zu, d.h. dem Theater. Mit der mit Louise Marie Mayer (1882-1944, Auschwitz) verfassten historischen Komödie Disraeli feierte er am Burgtheater im April 1932 mehr als bloß einen Achtungserfolg, den Raoul Auernheimer weniger auf das Historisch-Dekorative, auf das biographisch Interessante der Figur, sondern auf die durchschimmernde „Revuesiehe: Ausstattungs-Revue bzw. Politisches Kabarett, gemildert durch Historie“ zurückführte.10 D. J. Bachgeb. am 13.8.1874 in Lemberg (Lviv) – gest. am 30.1. 1947 in London; Kulturfunktionär, Journalist, Kritiker Aus:..., der Rundt als einen der Wenigen „mit dem Blick für das Schauspielerische im Theater“ schätzte, merkte dagegen skeptisch an, es sei ihm zwar nicht die „tragische Gestalt des Einsamen, der vom Dämon der Genialität und des Ehrgeizes getriebenen“ Persönlichkeit gelungen, der seine erreichte Machtfülle als wurzelloser Assimilant „mit dem eigenen Selbst speist“, aber immerhin ein treffendes Bild der Zeit, in dem am Ende Disraeli über Bismarck seinen stillen Triumph, historisch wie auf dem Theater, davontragen konnte.11 Die nachfolgende, ebenfalls mit L. M. Mayer verfasste Komödie Kyrill reist ins Ausland (Uraufführung am 25.11.1932, Theater in der Josefstadt mit Hugo Thimig in der Hauptrolle) konnte an diesen Erfolg nicht mehr voll anschließen, obwohl sie eine, so die wohlwollenden Besprechungen, zwar komödientaugliche aber auch gewagte Gestaltung der ideologischen Differenzen zwischen einem in Moskau aufgewachsenen linientreuen Kommunisten, der im Auftrag der Komintern nach London reist, und der englischen aristokratisch-kapitalistischen Welt, in die er eingeführt wird, um dort subversiv tätig zu werden, vorlegt, zugleich auch eine autoironische Variation seines Russland-Buches in Form eines kritischen Kommentars der kollektivistischen Sowjetideologie.12

1933 wurde wohl Disraeli auch am Prager Neuen Theater aufgeführt, aber in Wien selbst kam in diesem und im darauffolgenden Jahr kein Theaterprojekt mehr zustande13; erst 1935 folgte mit der Aufführung der Bühnenfassung von Auernheimers Erzählung Weniger und die Gerechtigkeit ein weiterer und letzter Versuch, in dem ihm vertrauten Metier nochmals Fuß zu fassen. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass Rundt 1934 nochmals mit einem Feuilletonroman sein Glück versuchte, der unter dem Titel Kupfer B wiederum in der Neuen Freien Presse erschien. Dass dieser in einer kanadischen Provinzstadt angesiedelte Roman, eine Art Synthese aus Phantastik und neusachlicher Diktion, die Erwartungen des Lesepublikums wie der Kritik verfehlte, lag wohl auch an den inzwischen dramatisch veränderten Verhältnissen seit 1933-34. Geradezu ohnmächtig musste Rundt das langsame Wegbrechen seiner Existenzgrundlage mitansehen und konnte nur mehr vereinzelt kleinere Beiträge in Zeitungen oder im Radio, und auch diese eher in Prag als in Wien, unterbringen. Noch wenige Jahre zuvor ein Name im literarisch-publizistischen Leben, eine Theatergröße, die sogar Ende der 1920er Jahre als Regisseur für das Burgtheater im Gespräch war, Entdecker und Förderer junger Autorinnen und Autoren, Amerika-Experte und Russland-Explorator, Verfasser erfolgreicher Sachbücher und eigenwilliger Analysen des kulturellen Wandels, sah sich Rundt ab 1936-37 zunehmend auf eine beständig prekärer werdende Nischenexistenz zurückgeworfen, die zudem von gesundheitlichen Problemen begleitet und überschattet war. Sein letztes größeres Projekt, der Plan zu einem historisch-romantischen Räuberroman unter dem Titel Eine Stunde Gendarm kam wohl noch in 11 Folgen in der NFP zwischen dem 26. August und dem 8. September 1937 zum Abdruck, verblieb aber am Ende in dem Stadium, das der Untertitel ankündigte: ein „Vorwurf zu einem Roman“. 1938 kam schließlich auch für ihn die traumatische und finale Zäsur: der Zwang zum Exil, das 1939 Wirklichkeit wurde, aber nur von sehr kurzer Dauer war: er verstarb nämlich schon im April 1939 in einem bescheidenen New Yorker Sanatorium, – ein Abschied, über den sich der Mantel des Schweigens gefaltet hat, womit jahrzehntelang ein vielseitiges, an zahlreichen Schnittflächen von Kultur, Zeit und literarischer Moderne angesiedeltes Œuvre schlicht aus dem ›Diskurs‹ genommen worden ist.

Literaturverzeichnis, Siglen, Abbildungen

- AiA: A. Rundt: Amerika ist anders. Illustriert von Tibor Gergely. Berlin: Volksverband der Bücherfreunde 1926

- M: A. Rundt: Marylin. Roman. Hg. u. mit einem Nachwort versehen von Primus-Heinz Kucher. Wien: Edition Atelier 2017

- MF: A. Rundt: Die Mausefalle. Roman. Leipzig-Wien-Zürich: 1920

- MU: A. Rundt: Der Mensch wird umgebaut. Ein Russlandbuch. Berlin: E. Rowohlt 1932

- AZ: Arbeiter ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12....

- NFP: Neue Freie Presse

- NWJ: Neues Wiener Journal

- PTBl.: Prager Tagblatt

- Abbildung 1: Cover des Amerika-Buches Amerika ist anders

- Abbildung 2: Kapitelbeginn Reklame und öffentliche Meinung (A. R.: Amerika ist anders, S. 42)

- Abbildung 3: Cover des Russlandbuches Der Men

- N.N. In: Der MorgenDer Morgen war ein von Carl Colbert und Maximilian Schreier 1910 gegründetes liberales Montagsblatt. Zunächst in Erg..., 15.11.1920, S. 5 ↩

- Freie Stimmen, 7.5.1921, S. 2. ↩

- Vgl. z.B. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19230527&seite=5&zoom=33&query=%22Pal%C3%A4stina%22&ref=anno-search ↩

- Vgl. z.B. die Besprechung von im NWJ, die auf mehrfach unterschiedliche Positionen der beiden Verfasser aufmerksam macht: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwj&datum=19231014&seite=8&zoom=43&query=%22Pal%C3%A4stina%22&ref=anno-search ; ferner dazu das Linzer Tagblatt: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tab&datum=19231025&query=%22Pal%c3%a4stina%22&ref=anno-search&seite=1 ↩

- Vgl. dazu den Überblick unter dem Titel Kongreßfieber in: Die WahrheitBereits 1895 vom Kantor der sephardischen Gemeinde in Wien, Jakob Bauer, vor dem Hintergrund des anwachsenden Antisemiti.... Unabhängige Zeitschrift für jüdische Interessen, Wien H. 12, 15.6.1923, S. 1-2. ↩

- Vgl. dazu die Berichte in der Zs. Die Wahrheit, Nr. 22, 2.11.1923, S. 11f. ↩

- Der Text des Erlasses findet sich in Die Wahrheit, Nr. 20, 5.10.1923, S. 12, ebenso die Replik der Redaktion. ↩

- Vgl. A. Rundt: Europäische Innenpolitik und Amerika. In: Der österreichische Volkswirt, 2.5.1925, S. 847. ↩

- A. Rundt: Marylin. Roman. Hg. und mit einem Nachwort versehen von Primus-Heinz Kucher. Wien: edition atelier 2017 (= Chiffre M). ↩

- R. Auernheimer: Dramatische Biographie. In: Neue Freie Presse, 22.4.1932, S. 1-3, hier bes. S. 3. ↩

- D. J. Bach: Disraeli im Burgtheater. In: AZ, 24.4.1932, S. 12. ↩

- Vgl. die Besprechung durch Julius Bauergeb. am 15.10.1853 in Györ/Raab – gest. am 11.6.1941 in Wien; Journalist, Schriftsteller, Librettist Ps.: Sebastian ... im Morgen: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=dmo&datum=19321128&query=%22Arthur+Rundt%22&ref=anno-search&seite=6; ferner auch jene imPTBl.: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=19321130&query=%22Arthur+Rundt%22&ref=anno-search&seite=7 ; dazu auch F. Salten in der NFP: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19321127&query=%22Arthur+Rundt%22&ref=anno-search&seite=14 ↩

- 1933 erschien sonst nur noch in der Zeitschrift MoccaMocca war eine von Juli 1928 bis August 1941 monatlich in Wien herausgegebene Publikumszeitschrift, die im Rob-Verlag de... eine kurze Erzählung: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=moc&datum=1933&page=879&size=45&qid=R0P14TL0AWXS88YRTZWXPM7NUZGJ1T ↩