Else Feldmann

Nach ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten im Vernichtungslager Sobibor geriet das Werk Else Feldmanns lange Zeit in Vergessenheit und wurde erst (auf Umwegen) in den 80er Jahren wiederentdeckt. In Anbetracht erst später zu schreiben beginnender Autorinnengeneration ihrer Zeit ist es Else Feldmann, die selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammt, verhältnismäßig früh gelungen, als Frau und Jüdin in Journalismus und Literatur der Zwischenkriegszeit Fuß zu fassen. In ihren Reportagen, Feuilletons, Romanen sowie einem erhalten gebliebenen Theaterstück thematisiert Feldmann die Probleme sozialer Randgruppen, wobei sie die tatsächliche Lebensrealität dieser Menschen ohne ein versöhnendes Moment in ihrer unerbittlichen Härte schildert.

Von Elisabeth H. Debazi | März 2018

Inhaltsverzeichnis

- „[…] diese heftige Hingezogenheit für Unglückliche und Leidende“

- „allein die Wand entlang“ – Armut und Ausgrenzung in der Kindheit

- Der Kreis um Popper-Lynkeus

- Journalistische Anfänge

- Der Schrei, den niemand hört. Trauerspiel aus dem Ghetto

- Schwierigkeiten als Jüdin und Frau

- Sozialreportagen

- Raum als die „klarste Dokumentation realer Kräfte“ – Topographisches Schreiben

- „Seelische Entwurzelung“ – die Großstadt als Ort des sozialen Abstiegs

- Zäsur 1934

1. „[…] diese heftige Hingezogenheit für Unglückliche und Leidende“

„Meine Freundin Else Feldmann hat einen starken Drang, sich sozial zu betätigen“, schreibt Carl Colbertgeb. am 8.2.1855 in Wien – gest. 29.5.1929 in Wien; Schriftsteller, Journalist, Herausgeber Ps.: Alpheus Aus..., der Herausgeber des Abend, wo Feldmann von 1916 bis 1918 eine Serie über das Jugendgericht veröffentlicht, aber – so Colbert weiter:

sie ist nicht recht geeignet dazu; sie hat zwar die scharfen Augen, die die Ursachen des Elends erspähen, mögen sie sich auch in die dunkelsten Winkel verstecken, aber ihr Herz ist noch zu weich und sie weint zu leicht, und dann meint sie auch immer, gerade der Jammer, den sie eben sieht, sei von allen der himmelschreiendste. 1

Differenzierter, wenngleich in der Tendenz ähnlich, äußert sich Felix Salten anlässlich ihrer ersten Buchpublikation in der Neuen Freien Presse:

Seit etlichen Jahren kennt man Else Feldmann in Wien als die Fürbitterin für arme Kinder, für arme Mütter, für verlorene Existenzen, die sie überall aufspürt und zu deren Rettung sie sich dann an die Öffentlichkeit wendet. Weichmütig, aber voll Beharrlichkeit, beständig in einem leisen Klageton, manchesmal sogar verknautscht, aber im Wesensgrund doch von einer zähen Energie, aus deren unablässiger Bemühung für so viele schon lebendige Hilfe wurde. Das schwesterliche Walten dieses stillen und bescheidenen Mädchens hatte einen Schimmer von Poesie, wobei zweifelhaft, aber auch nebensächlich blieb, ob sie wirklich so still und bescheiden war, wie man dachte.2

Über diese, von Colbert als Larmoyanz belächelte, von Salten als „schwesterliches Walten“ gewürdigte, starke Affinität zu allen Leidenden schreibt Else Feldmann selbst in einem Text von „ihrer“ Jugendliebe zu einem kranken Dichter, der noch auf der Fahrt ins Sanatorium gestorben ist:

Ich muß gestehen, daß mein Gefühlsleben damals die Anfänge jener schwärmerischen Eigentümlichkeit zeigte, die mir bis heute geblieben ist, und die von robusten Naturen als Anomalie bezeichnet wird: diese heftige Hingezogenheit für Unglückliche und Leidende.3

Dieser von Feldmann hier ironisierend in die Nähe des Pathologischen gerückte, nichtsdestotrotz aber von ihr selbst bereits früh als prägend empfundene Wesenszug der starken Empathie für Benachteiligte ist als entscheidende Triebkraft ihres Schreibens auszumachen. Zudem wird ihre Sensibilität für menschliches Leid durch das eigene Erleben von Armut, Krankheit und Ausgrenzung von Kindheit an geschärft.

2. „allein die Wand entlang“ – Armut und Ausgrenzung in der Kindheit

Zusammen mit vier Geschwistern wächst Else Feldmann in zumeist ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater, ein Händler und Kaufmann aus Ungarn, ist häufig arbeitslos, die Mutter, geboren in Deutschkreuz, trägt durch Heimarbeit zum Erhalt der Familie bei. Feldmann ist Armenschülerin und beschreibt die damit verbundene soziale Ausgrenzung später in dem (stark) autobiographisch gefärbten Kindheitsroman Löwenzahn (1921): „Ja, das begriff ich. Ich warb nun nicht mehr um Olga Welt und hatte auch nicht mehr den Mut, eine andere zu fragen, sondern ging fortan allein die Wand entlang.“4 Auch das Erleben von Krankheit und Sterben ihrer Schwester Johanna findet Eingang in den Roman: „Oft schrie Johanna mitten in der Nacht, angstvoll und gräßlich, wie man um Hilfe schreit. Wir wachten davon auf, schliefen aber gleich wieder ein; die Schreie verhallten im Dunkel.“5

Gesicherte biographische Auskünfte zu Feldmann sind allerdings spärlich. So man dies aus einem ihrer Feuilletons schließen kann, besucht Feldmann für kurze Zeit eine Lehrerbildungsanstalt, die sie aber wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation der Familie abbrechen muss. Für kurze Zeit arbeitet sie auch in einer Fabrik, wo Eisenfedern für Korsette erzeugt werden:

Das war in der Zeit, da der Vater seine Stelle verlor und wir ganz verarmten und in einer elenden, dunklen Behausung leben mußten. Ich hatte einen wunderbaren Wunsch: Geld zu verdienen. Immerfort malte ich es mir aus, wie es wäre, wenn ich ins Zimmer käme; Geld auf den Tisch legen und sagen könnte: Da habt ihr, kauft Butter, Zucker, Kaffee … 6

3. Der Kreis um Popper-Lynkeus

1904 wird Else Feldmann als Zwanzigjährige von Anton Gelber in den Kreis um den jüdischen Sozialreformer Josef Popper-Lynkeus eingeführt, wo unter anderen Ernst Machgeb. am 18.2.1838 in Chirlitz bei Brünn - gest. am 19.2.1916 in Vaterstetten; Physiker, Philosoph M. wurde 1838 al..., einer der engsten Freunde Popper-Lynkeus‘, Otto Neurathgeb. am 10.12.1882 in Wien - gest. am 22.12.1945 in Oxford; Ökonom, Wissenschaftstheoretiker, Sozialpolitiker, Museumsp..., Herman Buber, Stefan Zweiggeb. am 28.11.1881 in Wien – gest. am 23.2.1942 in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien; Schriftsteller, Übersetzer... und Arthur Schnitzler verkehren. Dort hat sie wohl auch die Bekanntschaft Schnitzlers gemacht, der sie in ihren schriftstellerischen Anfängen sowohl durch das Vorbild seiner literarischen Werke als auch durch das persönliche Aufeinandertreffen, beeinflusst.

In seinem Tagebucheintrag vom 7. 2. 1909 vermerkt Schnitzler den Besuch eines Fräulein Feldmann. Fünf Jahre später, am 24. 10. 1914, wenige Monate nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, schreibt Feldmann einen Brief mit der Bitte um Begutachtung ihrer Arbeiten, darunter besonders der ihres noch unfertigen Stückes Der Schrei, den niemand hört!

Ich schreibe durchaus nicht in einer seelischen Ratlosigkeit an Sie. Vielmehr bin ich mir vollkommen sicher (soweit es in menschlicher Möglichkeit liegt) des Weges, den ich zu gehen habe. Was mich drängt, an Sie, sehr verehrter Herr Doktor zu schreiben, ist, daß Sie mir von dem ganzen heutigen Schrifttum am teuersten und wertvollsten sind und daß ich schon lange den Wunsch habe, Ihnen meine Arbeiten zu zeigen, endlich nachdem sie so viele gesehen und ich so viel Lob und Begeisterung gehört habe.7

Diesem Stück wird Schnitzler bei seiner Uraufführung am 24. 3. 1916 im Volkstheater ein „ein paar gut gesehene Figuren“8 attestieren.

In Zusammenhang mit dem Kreis um Popper-Lynkeus dürfte auch ein Berlin-Aufenthalt im Jahr 1904 stehen, wo sie für das erste deutsche Boulevardblatt, die B. Z. am Mittag, schreibt: „Damals, als ich für ein Studienjahr hingeschickt wurde mit einem sehr kleinen Stipendium. Und mit vielen handgeschriebenen Empfehlungen.“9, auf die hin sie den Auftrag erhält, wöchentlich zwei Beiträge zu liefern:

Und so kam ich auch zu einem Herrn Norbert Falk. [Theaterkritiker bei der BZ, Anm. d. Verf.in] […] Er sagte, nun gut, ich könnte für ihn Geschichten schreiben, sehr unterhaltsam sollten sie sein, so etwas, daß man sich ein bißchen freut während des Essens – müßte mich verpflichten, wöchentlich zwei solcher zu liefern, soundso lang.10

Dem jüdischen Sozialreformer Popper-Lynkeus, dessen Ideen für eine gerechtere Gesellschaft sie entscheidend geprägt haben, ist Else Feldmann bis zu seinem Tod 1921 freundschaftlich verbunden geblieben:

Der Eindruck, den damals die ‚Phantasien‘ [Sammlung von z.T. pazifistischen Anekdoten und Geschichten, die in Österreich ‚aus sittlichen Gründen‘ konfisziert und bis 1922 verboten wurde A. d. Verf.] auf mich machten, ist unbeschreiblich. Wie im Zwiegespräch mit einer Geistererscheinung ging ich umher, lernte die Dinge anders sehen, anders erkennen, und die furchtbare Angst vor dem Leben wurde in seltsamer Weise getröstet durch die Welt der Güte, von der ich nun wußte, daß es sie gab.11

4. Journalistische Anfänge

In Wien debütiert Else Feldmann 1908 in der renommierten Zeitschrift Die Zeit, zu deren Mitarbeitern Werner Sombart, Theodor Herzl, T. G. Massaryk, Bertha von Suttner, Stefan Zweig und Herman Bahr gehören. Ein Umstand, der die Vermutung nahelegt, dass Feldmann hier auf Vermittlung durch Personen aus dem Kreis um Popper-Lynkeus veröffentlichen konnte.12

Als Frau „erst seit kurzem zu den Problemen der Realität zugelassen“, wie Gina Kauseigentlich Regina Wiener, geb. am 21.10.1893 in Wien – gest. am 23.12.1985 in Los Angeles; Schriftstellerin, Übe... 1929 in der Zeitschrift Literarische Welt im Zusammenhang mit der Zunahme weiblicher Autorenschaft formuliert hat, gelingt es Feldmann demnach – noch bevor in Deutschland und Österreich durch den Umsturz der Boden für veränderte Literaturproduktion und -rezeption bereitet wird – schon sehr früh, in dem bis dahin männlich dominierten Umfeld Fuß zu fassen und mit Auswahl und Art der Umsetzung ihrer Themen den Typ der Schriftstellerin gewissermaßen zu antizipieren, der Erika Mann 1931 „für den Augenblick der aussichtsreichste zu sein scheint“:

Die Frau, die Reportage macht, in Aufsätzen, Theaterstücken, Romanen. Sie bekennt nicht, sie schreibt sich nicht die Seele aus dem Leib, […] die Frau berichtet, anstatt zu beichten. Fast ist es, als übersetze sie: Das Leben in die Literatur, in keine ungemein hohe, aber doch in eine brauchbare, anständige, oft liebenswerte.13

Im Gegensatz zu ihren späteren Arbeiten sind diese frühen Erzählungen in der Zeit noch überwiegend im bürgerlichen Milieu angesiedelt und können noch im Kontext der um die Jahrhundertwende verfassten psychologischen Erzählungen gelesen werden, in denen u. a. die Auswirkungen der ausschließlich auf die Versorgungsehe ausgerichteten Erziehung höherer Töchter sowie erste sexuelle Erfahrungen aus der Perspektive der Frau thematisiert werden.14

In Bettina und der Faun (1908) erzählt Feldmann die Geschichte einer Studentin aus gutem Hause, die ihren Vergewaltiger, einen heruntergekommenen Mann aus einer Dorfschenke, in Notwehr mit ihrer Hutnadel ersticht und daraufhin Selbstmord begeht, weil sie nicht weiß, wem sie die gewaltsame sexuelle Erfahrung anvertrauen soll: „Es gibt Dinge, über die eine junges Mädchen, trotz der innigsten Freundschaft, mit einem Vater nie sprechen kann.“15

Zur Zeit des Erscheinens dieser Erzählung steht die Öffnung des Richteramts für Frauen zur Debatte und es ist anzunehmen, dass Feldmann das darin vorgebrachte Scham-Argument, dass sich Frauen eher ihren Geschlechtsgenossinnen als Männern anvertrauen würden, zu untermauern versucht.

Ungeachtet dieses aus Sicht ihres übrigen Werkes ungewöhnlichen bürgerlichen Hintergrundes deutet sich bereits hier der für Feldmanns spätere Werk charakteristische sozialkritische Blick durch die noch dem Naturalismus nahestehende „exakte Beobachtung und […] Hinwendung zu den normalerweise ausgeblendeten Bereichen der Gesellschaft und des Individuums“16 an.

So ist der Vergewaltiger in der frühen Erzählung Bettina und der Faun als Vertreter der unteren Gesellschaftsschicht, die später in den Mittelpunkt von Feldmanns Schreiben rückt, zwar noch als Inkarnation des Hässlichen, des Bedrohlichen und Fremden dargestellt, die Umstände seines Daseins werden hier aber bereits thematisiert:

Er war von einer grotesken Häßlichkeit, und das erste Gefühl, das er ihr einflößte, war das des unüberwindlichsten Abscheus. […] Bald stieß er Sätze hervor, dann starrte er mit geöffnetem Mund und leerem Blick in die Luft. Es waren Gesten eines Menschen, der stets unter Tieren gelebt hat. […] Er sprach ohne Bewußtsein, als ob er die Gedanken eines anderen ausgesprochen hätte. […] Was er da ohne Zusammenhang erzählte, war ziemlich traurig: Er war der einzige Sohn einer alten, geizigen Mutter, die schon jahrelang das Bett nicht mehr verlassen hatte. Oben lag sie und siechte dahin, und der Sohn mußte sie pflegen. Seit acht Jahren war er auch nicht auf einen einzigen Tag aus dem Ort herausgekommen. Er mußte von früh bis nachts arbeiten, mußte Haus, Hof und Stall versehen, ganz allein. Nur am Sonntag kam ein Knecht zur Aushilfe. Die habgierige Greisin nahm niemals fremde Leute in ihren Dienst, aus Furcht, bestohlen zu werden. Auch junge Mädchen kamen nie ins Haus. Sie, die selbst hinfällig war, neidete dem Sohn jedes, auch nur kleinste Vergnügen. Ins Haus gehörte er, da mußte er bleiben zur Arbeit. Rackern von früh bis spät, wie das liebe Vieh, ohne zu mucken.17

Als Vertreterin des (Bildungs)bürgertums stellt die Protagonistin die Berechtigung seiner Ausbruchshoffnung noch in Frage: „Aber lebten nicht die meisten Bauern so? Verlangte es gerade ihm nach einem Anderssein?“18 In dem für beide Seiten tödlichen Ausgang des Aufeinandertreffens liegt aber (durch den Verweis auf mögliche Konsequenzen) bereits eine unterschwellige Kritik an den herrschenden gesellschaftlichen Unterschieden.

Das im Kontext der Literatur von Autorinnen um die Jahrhundertwende vielfach diskutierte Phänomen der Versorgungsehe findet sich ebenfalls in einer der frühen Arbeiten Feldmanns für die Zeit. Es wird allerdings später in das Umfeld des Kleinbürgertuns und des Proletariats transferiert, wenn sie von den Liebschaften der Verkäuferinnen im Warenhaus, der Stubenmädchen und Heimarbeiterinnen erzählt, die sich von den Männern keine Verbindlichkeit erwarten dürfen: „Du verlangst doch nicht, daß ich dir ewige Liebe schwöre? […] Ich hab’ dich gern; du gefällst mir; das muß dir genügen.“ 19

5. Der Schrei, den niemand hört. Trauerspiel aus dem Ghetto

Das bis dato einzig erhalten gebliebene Theaterstück Feldmanns Der Schrei, den niemand hört. Trauerspiel aus dem Ghetto wurde am 12. 2. 1916 an der Volksbühne1906 nach dem Vorbild der 1890 gegr. Berliner Volksbühne, die unter der Leitung von Otto Brahm u. Bruno Wille maßgebli... uraufgeführt und war lange Zeit verschollen. Neben einem Entwurf für Jazzmusik: Ballett der Straße20 sowie einer Szene Der Mantel21 nach einer Erzählung Gogols stellt es die einzige abgeschlossene Arbeit für das Theater dar. Allerdings dürfte Feldmann noch an einem weiteren Theaterstück gearbeitet haben, das, wie sie in einem Feuilleton schreibt, von Dienenden handeln sollte:

Ich habe in dieser Woche versucht, ein dramatisches Werk zu beginnen, und ich sehe mit Freude, daß es wächst. […] Auf die erste Seite habe ich die Worte geschrieben: ‚Allen Dienenden gewidmet.‘ Und von Dienenden soll es handeln. Von armen Dienstboten. Und eine Tragödie des Hasses soll es sein. Die Tragödie eines Menschen, dem alle seine Liebe in Hass gewandelt wurde. […] Denn das gerade ist der Kernpunkt jeden Dramas. Der Mord als die letzte Konsequenz des Hasses.22

Der Schrei, den niemand hört spielt in dem Ghetto einer nicht näher benannten Großstadt und Feldmann verflicht darin mehrere parallel geführte Handlungsstränge mit charakteristischen Darstellungen der Bewohner, wobei sie expressionistische und avantgardistische Tendenzen vorwegnimmt.

6. Schwierigkeiten als Jüdin und Frau

Die Darstellung des Lebens im Ghetto erfolgt in dem Stück weder nostalgisch, sentimentalisierend noch in karikierender Form, wie in traditionellen Ghettoerzählungen des 19. Jahrhunderts üblich, sondern ist eindeutig negativ pessimistisch konnotiert. Das „Harte, Grausame und Furchtbare des Ghettolebens“23: die vorherrschende Armut, geistige Enge, latente Sexualität, Gewalt und patriarchale Unterdrückung im Ghetto werden schonungslos beschrieben und mitunter plakativ dargestellt, was von der Kritik kontrovers aufgenommen wird.

Als jüdische Autorin ist Feldmann antisemitischen Beurteilungen ihres Werkes und ihrer Person ausgesetzt. Von „schmierigem Realismus, der dem Leben seinen Jargon ablauscht“, spricht z. B.: Paul Beckmann, der in Hinblick auf die Darsteller „lobend hervor[hebt], daß sie trotz allen Eifers nicht gut jüdeln konnten“24 in der Arbeiter ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12...., die vier Jahre später Hauptpublikationsort Feldmanns werden sollte.

Ludwig Ullmann verweist, nicht ohne Anerkennung des „Milieu-Echten“, dem „eine bodenständige unfreiwillige Lustigkeit und orientalische Flickenbuntheit eigne, „die sonst meist heuchlerisch subtrahiert“ wird, auf „Tragisch-Widerwärtige[s]“, das Feldmann in ihrem Milieustück „ohne Scheu hart herausmeißelt.“25

Unverhohlene Ablehnung gegenüber dem „gar trübseligen Schauspiel aus dem Ghetto“ äußert u. a. der Rezensent des Illustrierten Wiener Extrablattes, der von „lauter verlotterten und verkommenen Subjekten, jedes mit einem gelben Fleck auf der Ehr behaftet“, spricht, die Figur der Pamela ins „Widerliche, Abstoßende, Perverse“ gerückt sieht und die Jungen im Stück pauschal als „jüngerer Degeneration“26 diffamiert.

Auffallend an Feldmanns weiterem Schreiben nach Veröffentlichung dieses Stückes ist die weitgehende Aussparung explizit jüdischer Thematik, obgleich viele ihrer Reportagen sowie zum Teil auch ihre Romane im jüdischen Umfeld angesiedelt sind.

Man könnte fast meinen, Feldmann habe sich den Rat eines Kritikers zu Herzen genommen, der in seiner Besprechung zwar Feldmanns „außergewöhnliches Beobachtungstalent“ hervorhebt, ihr aber nahelegt, dies „außerhalb der Judengasse […] nur nicht in einem Ghetto“27 zur Anwendung zu bringen.

Als Anspielung auf diesen Hinweis, die jüdische Herkunft besser auszuklammern, kann auch der Wink eines Journalistenkollegen in dem Roman Leib der Mutter gelesen werden, der den Protagonisten Absalon Laich warnt: „‘Unglücksmensch, nicht den gelben Mantel […], ‚darin sind sie verloren.‘“ (LDM 54)

In Folge nimmt Else Feldmann kaum mehr direkt auf jüdische Themen Bezug, sondern betont in der Arbeiter Zeitung vielmehr, dass „Ottakring […] meinem Herzen ebenso nahe[steht] wie der X. Bezirk oder Meidling, die Brigittenau oder die Gettoviertel [sic!] der Leopoldstadt.“28

Die ambivalente Beziehung zum eigenen Judentum ist an der doppelten Codierung des gelben Mantels im Roman ablesbar, wo er als Anlass für Ausgrenzung einerseits sowie gleichzeitig als Objekt des Schutzes beschrieben wird: „,Wenn er doch seinen gelben Mantel hätte. Ungeschützt, ohne Schirm stand er da.“ (LDM 47), „Ihm verblieb als einziger Schutz der gelbe Gummimantel“ (LDM 105)

Die in Hinblick auf Feldmanns Gesamtwerk generelle Zurückhaltung gegenüber jüdischer Thematik korrespondiert mit der Tendenz, dass viele Juden, für die der Sozialismus nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie die einzige mögliche Alternative zu anderen politischen Strömungen darstellte (unter ihnen viele passionierte Anhänger des Roten Wien), ihr Judentum entweder herunterspielten oder gar verleugneten.29 Die jüdische Angst vor einer nationalen Identifikation angesichts nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie zunehmender antisemitischer Tendenzen, sowie die Hoffnung, in der Sozialdemokratie eine universelle, weniger ausgrenzende Kultur zu finden, die Raum für unterschiedlich stark ausgeprägte Verbundenheit mit der jüdischen Tradition lässt, kann als treibende Kraft hinter dem sozialdemokratischen Reformprogramm angesehen werden, an dem auch Feldmann beteiligt ist.30

Die sozialdemokratische Arbeiter Zeitung, Feldmanns Hauptpublikationsorgan ab 1920, bietet Frauen, die bis dahin von der Teilnahme am öffentlichen Diskurs weitgehend ausgeschlossen waren, zwar eine Plattform, dies – in Hinblick auf mögliche antisemitische Anfeindungen – allerdings nur, wenn jüdische Themen ausgespart blieben.31Wie Wistrich bemerkt, fürchteten die Sozialdemokraten nämlich den Ruf einer ‚jüdischen Partei‘ und blieben – „von klassischen linken Vorurteilen sowohl gegen Juden als auch gegen den Judaismus beeinflusst – in einem defensiven, weitgehend vergeblichen Kampf verstrickt, nur um zu beweisen, dass sie keine ‚Judenschutztruppe‘ seien.“32

Gegenüber Veza Canettieig. Venetiana Taubner-Calderon, geb. am 21.11.1897 in Wien – gest. am 1.5.1963 in London; Schriftstellerin, Übersetz..., die bei einem Preisausschreiben der Arbeiter Zeitung um die beste Kurzgeschichte 1933 vor Feldmann den zweiten Platz belegt, und unter mehreren Pseudonymen schreibt, bemerkt der Kulturredakteur der Arbeiter Zeitung, Otto Königgeb. am 12.5.1881 in Wien – gest. am 15.9.1955 in Klosterneuburg; Redakteur, Kritiker, Volksbildner K. studierte Germ..., dass es nicht angehe, so viele Beiträge jüdischer Autorinnen zu veröffentlichen, auch wenn sie die besten seien.33 Eine Behauptung, für die ein Artikel Feldmanns, in dem sie, wenn auch nur implizit, auf die Situation der Ostjuden Bezug nimmt und dafür prompt von Seiten des rechten Volkssturms angegriffen wird, schlagenden Beweis liefert. In dem Beitrag mit dem Titel Else Feldmann über unsere Ostjuden wird ihr Beitrag, unter ausdrücklichem Verweis auf die jüdische Identität der Autorin selbst, seziert und zum Anlass für den Vorwurf gegenüber den Sozialdemokraten genommen, aus der Masse der Zugezogenen parteipolitisches Kapital schlagen zu wollen.34

Nicht nur ihr Judentum, sondern auch ihr Geschlecht stellt Feldmann vor Herausforderungen, sich in einem bis dato männerdominierten Umfeld durchzusetzen. Ein Indiz sowohl für die Schwierigkeit, als Journalistin wahr- und ernstgenommen zu werden als auch für die Selbstbehauptung Feldmanns liefert ein weiterer Brief an Otto König vom 12. Juni 1925:

Sehr geehrter Genosse Dr. König.

Ich erhielt ein Schreiben mit der Anschrift: ‚Sehr geehrter Herr, werter Herr Genosse‘ und weiß daher nicht, ob eine Verwechslung vorliegt – mit der Aufforderung um einen Beitrag. Dazu meine ich, es liegen seit vielen, vielen Monaten bei den Gen. Dr. Bach und Max Wintergeb. am 9.1.1870 in Tarnok bei Budapest – gest. am 10.7.1937 in Hollywood; Journalist, Schriftsteller Wegen schle... ungefähr 8 Aufsätze von mir, die mir trotz wiederholtem Bitten niemals zurückgeschickt werden. Ich weiß daher nicht, welchen Sinn es hätte, weiter Anhäufungen zu veranstalten. Wie Sie selbst wissen werden, ist ein Feuilleton zu schreiben keine leichte Arbeit und man arbeitet nicht gerne für Schreibtischladen. Mit bestem Dank für Ihr Schreiben – falls es mir gegolten hat und bester Empfehlung.

Else Feldmann.

Bruno Frei, Kollege Feldmanns beim Abend, wo er von den Elendsbezirken Wiens berichtet, erinnert sich: „Im Grunde schrieb Else Feldmann über die gleichen Dinge wie ich, nämlich über Alltagstragödien der Armut.“35 qualifiziert ihre Arbeit aber als „mehr tränenreiches Mitleid als soziale Anklage.“36 ab. Auch der Herausgeber des Abend, Carl Colbert, verleiht seiner Skepsis gegenüber „begabten jungen Dichterinnen, die mir sozialpolitisch kommen“ deutlichen Ausdruck, wenn er befindet: „ein mitleidiges Herz übertreibt gerne.“37

Vorbehalte gegenüber Feldmanns weiblicher Autorschaft lassen sich bereits an den Reaktionen auf ihr Theaterstück deutlich ablesen. In Anbetracht der Neudefinition der dramatischen Gattungsästhetik im Zuge der Theatermoderne ist es für Frauen zwar leichter, zu veröffentlichen, umso schwieriger war es aber, sich als Theaterautorin zu behaupten. So stempelt Paul Beckmann in der Arbeiter Zeitung das Stück rundweg als „sentimental“ ab und schreibt seinen Erfolg ausschließlich der „Kunst der [Darstellerin] Lia Rosen zu“ 38, andere mokieren sich über die „Grausamkeit, des wild dramatisch sich gebärdenden Blaustrumpfs, in dem Stück, das keines ist.“39, sprechen von „rührend ungeschickt gebaut[er] und geformt[er]“ Handlung, bei der auch „die beste Darstellung […] wenig retten und helfen kann.“40, oder äußern sich abschätzig, indem sie über das Stück bemerken: „Es hat auch eine Dame zur Verfasserin und soll ein dramatisches Erstlingswerk sein.“41

In Hinblick auf die Wahl der Gattung geht bezeichnenderweise eine Frau, Clothilde Benedikt, die Feldmann zwar „starkes Talent“ zuschreibt, „dessen Begabung aber keineswegs in der dramatischen Richtung zu liegen scheint“ – von „unglaublichen technischen Ungeschicklichkeiten“42 ist da die Rede – mit der Autorin hart ins Gericht. Angesichts ihrer „achtjährigen, freundschaftlichen Beziehungen“ entschuldigt sie sich aber wenig später für die „mehr sachliche als liebenswürdige Besprechung“. Trotz aller Schwierigkeiten, sich aus dem Ghetto zu emanzipiert zu haben, anerkennt sie schließlich die Leistung Feldmanns: „Ich weiß nur zu gut, daß mehr wie bei anderen, bei Ihnen, ‚sich beharrlich ringend der Gedanke, das Element unterwerfen‘ konnte.“ 43

7. Sozialreportagen

Noch während des Krieges erscheinen Feldmanns Bilder vom Jugendgericht sowie Bilder von der menschlichen Seele in regelmäßigen Abständen im Abend und im Neuen Wiener Journal, worin sie die Auswirkungen des Krieges – Abwesenheit der Männer, Überlebenskampf der Mütter und Frauen, Verwahrlosung, um sich greifende Krankheit, Prostitution, Hungersnot – und deren Folgen, im Besonderen für Kinder und Jugendliche, schildert. Damit reiht sich Else Feldmann in die im ausgehenden 19. Jahrhundert begründete, in Wien durch Max Winter zur Meisterschaft gebrachte Gattung der Sozialreportage ein, die – immer auch mit aufklärerischem und auf Veränderung abzielenden Impetus – Beziehung zur sozialen Wirklichkeit herstellt.

Auch die von Feldmann in den Jahren 1920 bis 1934 verfassten Beiträge für die Arbeiter Zeitung, wo sie über sozialpolitische Maßnahmen im Roten Wien, aus Gefängnissen, Armen- und Krankenhäusern berichtet, die Lebensumstände von, Fabriksarbeiter(innen), Angestellten, Obdachlosen und Prostituierten beschreibt und Folgen von (Kinder-)Armut und schlechten Wohnverhältnissen thematisiert, können zu einem großen Teil dieser Gattung zugerechnet werden. Insofern diese aus dem öffentlichen Diskurs ausgesparte Wirklichkeiten miteinbezieht, wird eine politische Intention verfolgt und sichtbar, nämlich: gesellschafts- oder zukunftsverändernd wirken zu wollen: „Betroffene wachrütteln, informieren, aufklären und motivieren [will], sich gegen soziale Ungerechtigkeiten zu wehren.44

Als bekennende Wahrheitssucherin – in einer Besprechung des Werkes von Käthe Kollwitz hebt sie deren Erbarmungslosigkeit in der Wiedergabe der Dinge in ihrer Kunst hervor, denn „dem, der die WAHRHEIT sucht, ist das verboten.“45 – hat sich auch Feldmann das Benennen und kompromisslose Aufdecken sozialer Ungerechtigkeiten zur Aufgabe gemacht, wozu sie sich auch der Stilmittel der Neuen Sachlichkeit bedient, die gegenwartsnah, der zeitgenössischen Realität verpflichtet, von Sachlichkeit, Wahrheit, Objektivität, Naturalismus, Berichtform und Funktionalisierung geprägt ist.

Zudem zeigen ihre Texte die Kluft zwischen der Wirklichkeit und der Art und Weise, in der aus dem Bildungsbürgertum stammende Kulturpolitiker und Publizisten die Arbeiterschaft betreffende Themen in der sozialdemokratischen Presse behandelt sehen wollen, auf. Als Frau ist Feldmann zwar auf die Protektion arrivierter männlicher Kollegen angewiesen, besitzt aber auch das Selbstbewusstsein, ihre eigenen poetologischen Anschauungen ihnen gegenüber zu vertreten, wenn sie an den Kulturredakteur der Arbeiter Zeitung schreibt:

Sehr geehrter Genosse Dr. König.

Anbei ein kleiner Aufsatz. Die Novelle und ihren Brief habe ich bekommen und danke Ihnen sehr für die wertvolle Erklärung. Ich werde über Alles [sic!], was Sie sagen, nachdenken. Über Ihren Satz der Prüderie des Publikums betreffend wunderte ich mich. Diese Novelle ist ja gar nicht so arg, wie im Roman, sondern mehr verschleiert. Aber ich verstehe es wirklich nicht, ein Arbeiterpublikum erlebt ja täglich selbst die krassesten und fürchterlichsten Dinge, so kraß konnte nicht einmal ein Zola sie schildern, als sie den Tatsachen entsprechen, und diese Dinge ernsthaft behandelt zu sehen, sollten sie abschrecken – ich glaube, das müßten dan [sic!] meist solche sein, die insgeheim noch Betschwestern sind, und die sollten erst recht aufgerüttelt werden. Ich bin unbedingt für das Marx Wort: das Volk muß vor sich selbst erschrecken! 46

Anders als männliche Kollegen beschreibt Feldmann in ihren Reportagen das Umfeld, dem sie selbst entstammt, in einem, wie Fritz Rosenfeld anmerkt, „herben Stil der Wirklichkeitstreue“47 und hat es daher auch nicht nötig, sich der Rollenreportage zu bedienen, wie sie Max Winter propagiert, um ein höchstmögliches Maß an Authentizität zu erreichen.

Unmittelbarkeit erreicht Feldmann vielmehr durch die der verdeckten Recherche gegenläufige Strategie des Miteinbeziehens ihrer Person, indem sie sich, „gar nicht sonderlich [bemüht], sich von dem, was sie beschreibt, abzuheben“, sondern „sich selbst ein Gegenstand der gelassen realistischen Schilderungen“ 48 ist.

So berichtet sie z. B.: aus eigener Erfahrung über die Arbeitsbedingungen für Frauen und Mädchen in der Fabrik49, streut Reminiszenzen an ihre Kindheit ein, nimmt auf Probleme der Wohnungssuche im Nachkriegs-Wien, „auch ich suche ein warmes, ruhiges Zimmer für mich“, um nicht mehr „wie ein Ausgestoßener bei Bekannten um Aufnahme betteln zu müssen“50, oder die eigene finanzielle Notlage Bezug:

Ohne Geld zu sein, das ist kein Spaß! Wer es noch nicht probiert hat, weiß nicht, wie das ist. Er kann sich nicht einmal eine Vorstellung davon machen, so wie man sich mitten im hellsten Sonnenlicht keine Vorstellung davon machen kann, was das ist: vollständige Finsternis.51

Dabei erweitert sie ihre Reportagen nicht nicht nur in thematischer Hinsicht durch Miteinbeziehung das Ansprechen bislang aus dem öffentlichen Diskurs ausgesparter Themen wie das Schicksal von Kindern, Müttern und Frauen, sondern auch in Hinblick auf die dabei eingenommene Perspektive, die neben den äußeren, objektiven Gegebenheiten in der Gesellschaft vor allem deren Auswirkungen auf die Psyche der Menschen in den Blick nimmt.

Den tatsächlichen Fall einer nach dem Krieg alleinstehenden Mutter, die sich und ihre kranken Kinder angesichts der Aussichtslosigkeit ihrer Lage umbringt, um ihnen weiteres Leid zu ersparen, schildert sie z.B.: anstelle der Aufzählung von Fakten mittels der Beschreibung der unsichtbaren inneren Kämpfe dieser Frau:

Das Herz der Mutter war wie ein verheertes Grab, ohne Hoffnung, ohne Trost. Aber nach außen hin war sie immer lächelnd. […] Die Gedanken gingen in ihrem Kopf hin und her, hin und her. Immer denkt sie an die Kinder, nur an sie allein. An den Mann denkt sie nicht mehr – nur ein-, zweimal des Tages – da verspürt sie in der Nähe des Herzens einen Stich – und dann ist es gleich vorbei; dann kommen hundert andere Dinge. Was nutze auch das Denken an ihn. Ihr ganzes nächtelanges Kopfzerbrechen; es brachte sie doch nicht den kleinsten Schritt weiter. Sie weiß nicht, ob er lebt oder tot ist. Nun gut, was kann man machen!52

Die Reaktion der Mutter auf die Prognose der Ärzte in Alland, dass es für ihre Kinder unter den gegebenen Umständen keine Rettung mehr gebe, beschreibt Feldmann in ihrer drastischen Logik:

Jetzt weiß die Mutter alles; weiß, daß ihre Kinder verloren sind […] Jetzt, wo sie alles weiß, ist sie sehr, sehr klug geworden. Klüger als der Arzt und sogar der Herr Medizinalrat. […] Sie wird ihre Marter abkürzen. Was wäre ihre Mutterliebe, wenn sie die Schmerzen ihrer Kinder nicht lindern könnte …53

womit sie ihrer abschließenden Anklage: „wo haben wir eine Heilanstalt für sofort [H. E. F.] – wenn immer tausend dringende Fälle vorgemerkt sind. Bei dem Warten acht bis zehn Monate bis in Alland etwas frei geworden wäre, wären die Kinder ohnedies zugrunde gegangen …“54 mehr Gewicht verleiht, als es eine rein objektive Form der Berichterstattung hätte erreichen können.

Mit der Sozialreportage schreibt sich Feldmann anfangs in eine von Männern begründete Tradition der Berichterstattung ein, beherrscht ihre Mittel, setzt sie aber auf die ihr eigene Weise ein und gerät, ihrem Thema der Sozialkritik treu bleibend, im Laufe der Zeit mehr und mehr in Richtung des formal offeneren Feuilletons sowie literarischer Reportagen, die sie in den Jahren 1926 – 28 auch in der Neuen Freien Presse, sowie dem Tag veröffentlicht. Die meisten ihrer Beiträge sind allerdings in den Jahren 1920 -1934 in der Arbeiter Zeitung erschienen.

8. Raum als die „klarste Dokumentation realer Kräfte“ – Topographisches Schreiben

Orte von Feldmanns Kindheit und zugleich Schauplatz vieler ihrer literarischen und journalistischen Arbeiten sind die Leopoldstadt, das Ghetto der Stadt Wien, und die Arbeiterbezirke, deren Beengtheit und Abgeschlossenheit von der großbürgerlichen Welt in ihren Texten spürbar werden. In den „Steinhäusern und Steingassen“ der Großstadt lernen die Kinder „aus Büchern nach Abbildungen, hingemalten Blumen und Schmetterlingen …“, ohne je selbst welche gesehen zu haben.55

Mittels der Beschreibung des Raumes, der nach Simmel die „klarste Dokumentation realer Kräfte darstellt“56, und den Auswirkungen seiner gesellschaftlichen Ungleichverteilung, gelingt es Feldmann soziale Prozesse abzubilden und die Korrelation zwischen den Beziehungsformen von Herrschaft und Raum aufzuzeigen.

So wird z.B. Dienstboten im Gegensatz zur Herrschaft kein privater Bereich zugestanden. Wie das Fräulein, das mit den Buben gemeinsam in einem Zimmer schlafen muss57, hat auch das Stubenmädchen Josefine keinen Platz für sich: „Das Entsetzlichste in Josefines Leben war, daß sie keinen Raum für sich hatte.“58 In dem großen Haus „mit den vielen schönen großen und kleinen Zimmern, mit Sonne, Luft und Licht“ gibt es hier für die Dienstboten „keinen anderen Raum […] als das Hofkabinett, das früher ein Badezimmer gewesen war.“59

Deutlich wird das räumliche Machtgefälle auch in Unser schönes Zimmer, in dem Feldmann der trotz Wohnungsnot gängigen Praxis, das schönste Zimmer einer Wohnung zu vermieten, ein eigenes Feuilleton widmet. Darin schildert sie das Gefühl der Enttäuschung, das sie als junges Mädchen empfindet, als sie versteht, dass das im Geiste bereits für sich in Besitz genommene Zimmer, für einen zahlenden Untermieter bestimmt ist:

Und wieder schlich ich zurück in den Winkel, lehnte den Kopf an die kalte Mauer und betrachtete den engen, dunklen Raum, in dem nichts stand als mein Eisenbett, der Sessel für die Kleider, das Buch: ‚Der Graf von Monte Christo‘, die Kerze – sonst nichts. Hier mußte unwiderruflich die Heimat meiner Jugend bleiben.60

Als schwächste Mitglieder der Gesellschaft sind Kinder am stärksten von der Raumnot betroffen. Sie erkranken in den engen und schmutzigen Wohnungen an Rachitis und Tuberkulose, wovon sie in diesem Umfeld nicht mehr geheilt werden können: „Die Ärzte wissen, könnte man es in Sonne und Seesand bringen, es würde ganz gesund; aber in der feuchten, finsteren Kellerwohnung, wohin es von seiner Mutter gebracht wird, wird sein Leiden sich immer verschlimmern.“61

Immer wieder prangert Feldmann die „unsoziale Bauart“ der kapitalistischen Bauherren an, die „die Wohnungen in den Mietskasernen möglichst eng, dumpf und lichtlos“ gebaut haben, sodass die Menschen, die dort „wie Ungeziefer“ hausen müssen, durch „das enge Zusammensein […] Haß und Ekel gegeneinander“ entwickeln. „Man nutzte den Raum bis zur Grausamkeit, bis zur Bestialität aus: man machte Erdlöcher, in den Erdgeschossen, dorthin setzte man die Ärmsten, die nicht viel zahlen konnten.“62

Die akute Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg – man zählte rund 90.000 Obdachlose – findet Niederschlag in zahlreichen ihrer Feuilletons, worin sie die negativen Folgen wie „Rachitis, Skrofulose, Tuberkulose […] Prostitution, strafrechtliche Verfehlungen der Jugend, Fälle von Säufertum, Notzucht [und] Schändung“ aufzeigt: „so vieles hat seine Ursachen in den menschenwürdigen Wohnstätten des arbeitenden Volkes.“63 und auf ein weiteres Zeitphänomen verweist: das der Verlagerung des Lebens eines Großteils der Bevölkerung in den öffentlichen Raum: „Darum treffen wir heute diese traurigen Figuren, die fern von menschlichen Wohnungen ihr Leben verbringen.“64

Öffentliche Ausspeisungen, Kaffeehäuser, Weinstuben, Branntweinschenken, Spielhöllen, Kinos und die Gasse als Ort der Prostitution werden zu Auffangbecken für die „aus aller Ordnung gefallen[en]“65 Menschen. Liebespaare verlegen ihr Tête-à-tête in die Straßenbahn, das Museum oder die freie Natur und Wohnungslose wie der „junge Mann in guten Kleidern“, der in einem Kaffeehaus eingeschlafen ist und nach mehreren vergeblichen Versuchen von einem Wachmann geweckt werden muss, gehören in der unmittelbaren Nachkriegszeit zum Straßenbild:

er hatte darin Übung, nächtliche Schläfer auf der Straße zu wecken. Es kam oft vor, sagte er, auf den Bänken der Parks und in den Wiesen und Wäldchen. Nach einiger Zeit erwachte auch der junge Mann, bat höflich um Entschuldigung. ‚Ich – habe nämlich ein Schlafpulver genommen – ich habe kein Heim‘, sagte er und wankte davon.66

Das Kaffeehaus als einen Ort in der Großstadt, wo unterschiedliche Gruppen von Menschen aufeinandertreffen, identifiziert Feldmann dabei als besonderen Drehpunkt dieser Zeit:

Das waren die großen, weltstädtischen Zusammenkunftsorte, die Cafés, und jede Figur, die an den Marmortischen saß, war der Vertreter eines besonderen Schicksals. […] – Menschen ohne Freude, ohne Heim, ohne Liebe; kleine großmannssüchtige Kommis, Buchhalter, Geschäftsreisende, die außerhalb ihres Lohn- und Sklavendaseins freizügig genießen wollten; alle die Hochstapler, Jugend, die sich für wer weiß was ausgab – und die unglücklichen Mädchen, deren Jugend in wenigen Jahren verging; (LDM 223)

Auch Orte, an die von der gesellschaftlichen Norm abweichende Individuen verbracht werden, wie z. B.: Gefängnisse, Jugendstraf- und Erziehungsanstalten, Alten- und Siechenheime oder Krankenhäuser sind Gegenstand ihrer Feuilletons und Reportagen, womit sie die Existenz dieser von der übrigen Gesellschaft abgeschnittenen Bereiche in das Bewusstsein der Leser hebt.

In Zusammenhang mit der Beschreibung des Raumes thematisiert Feldmann immer wieder das sowohl ein- als auch das ausschließende Moment der Grenze, wobei sie nicht nur auf deren physische, sondern auch psychischen Auswirkungen auf das menschliche Zusammenleben verweist: „nichts ist für mich mehr erschütternd, als die Erkenntnis, daß der Mensch in der Not und im Unglück von seinen Mitmenschen abgeschieden ist, als lebte er nicht dieses Dasein, sondern ein anderes – wie auf einem anderen Stern!“67, „Daß es so etwas Schlimmes gibt, ein Mensch weiß nichts vom anderen.“ (MUA 109)

So hat z.B.: das Fehlen der Grenze zwischen der Welt der Kinder und Erwachsenen zur Folge, dass diese früh mit existentiellen Vorgängen wie Sexualität, Geburt, Krankheit und Sterben konfrontiert werden: „sie wohnen in Wohnungen, in engen Stuben, oft zusammen mit noch acht Bettgehern, Frauen und Männern; sie sehen und hören manches.“68, „Ich sah den grausamsten aller Tode, noch ehe ich neun Jahre alt war. (MUA 23).

Für Frauen, die häufig in Heimarbeit tätig sind, ist vor allem das räumliche Zusammenfallen der beiden zentralen Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten prekär. So beschreibt sie in dem Roman Martha und Antonia, wie die Mutter nach getaner Hausarbeit noch bis tief in die Nacht an der Strickmaschine arbeitet: „Wenn ich aber in einem der Betten lag, zusammen mit zwei Schwestern, hörte ich die Mutter stöhnen – trotz der furchtbaren Lärms der Maschine in unserem kleinen Zimmer, denn trotz ihrer Schmerzen hörte sie nicht zu arbeiten auf.“ (MUA 20). Aber auch Frauen ohne Familie stellt die fehlende Trennung von Beruf und Privatem vor Herausforderungen:

Was hatte er bei ihr? Ihr Zimmer, das nie ordentlich sein konnte; immer flogen Fellhaare umher. Und alles war voller Pelzstreifen, und der Staub, der auf den Möbeln lag, man mochte ihn noch so oft wegfegen. Sie mußte immer erst lange seinen schwarzen Anzug bürsten, ehe er ging … 69

Anhand der Beschreibung von Ausbruchsversuchen wie z.B. in dem Theaterstück Der Schrei, den niemand hört aber auch in Romanen und Erzählungen wie der über zwei junge Stenotypistinnen, die sich in ein Büro nach Stockholm versetzen lassen, um der heimatlichen Enge zu entfliehen, zeigt Feldmann zudem die überräumliche Wirkmächtigkeit der dem Individuum eingeschriebenen sozialen Grenzen, auf:

Es schien ihnen schön und wunderbar, die Welt zu sehen. […] Bald kamen sie darauf, daß sie von der Welt nicht viel zu sehen kriegten. Ihre beiden Schreibmaschinen standen in einem Verschlag, der nicht größer als zwei Quadratmeter war und keine Fenster hatte. Den größten Teil des Tages verbrachten sie in diesem Raum und abends waren sie müde, daß sie nur noch den Wunsch hatten, sich irgendwo hinzulegen und zu schlafen.70

9. „Seelische Entwurzelung“ – die Großstadt als Ort des sozialen Abstiegs

Feldmanns vermutlich erster Roman Leib der Mutter, der, so einzelne Indizien, um 1912 entstanden ist, erscheint 1924 als Fortsetzungsroman in der Arbeiter Zeitung. Diesem Roman, der 1930 in einem ungarischen Verlag und ein Jahr darauf im E. Prager Verlag erscheint, verdankt sich, durch einen Hinweis im Nachlass des Malers Carry Hausereigentlich Carl Maria Hauser, geb. am 16.2.1895 in Wien – gest. am 28.10.1985 in Rekawinkel bei Wien; Maler, Grafiker,..., der den Roman illustriert hat, auch die Wiederentdeckung Feldmanns in den 1980er Jahren.

Anders als Schriftstellerkolleginnen wie z.B.: Vicki Baum, Grete v. Urbanitzky u. a. gestaltet Feldmann die Großstadt darin nicht primär als, wenn auch gefährlichen, Ort des sozialen Aufstiegs, sondern als Ort von Elend und Ausbeutung.71

Protagonist dieses 1938 von den Nationalsozialisten auf die Liste des unerwünschten Schrifttums gesetzten Buches ist die Figur des Journalisten Absalon Laich, dem seine starke Empathie für die Ausgegrenzten in den Elendsvierteln der Großstadt zum letalen Verhängnis wird.

Als stark mit dem Gefühl assoziierter Mensch ist Laich der vorherrschenden Reizüberflutung in der modernen Großstadt schutzlos ausgeliefert und kann sich trotz seiner Faszination für die Großstadt der dort vorherrschenden zahlreich wechselnden Sinneseindrücke, der Überforderung durch Tempo, Informationsfülle und Gleichzeitigkeit nicht erwehren:

Es [sic!] saß an dem großen Tisch mit den vielen Zeitungen, wartete auf die englischen und amerikanischen Blätter […] und durchsuchte sie eilig. Anfangs ging er immer mit einer gewissen Hast und Leidenschaft vor, wenn er diese großen Zeitungen in den Händen hielt, die nach Druckerschwärze rochen, ihn anregten, daß der Puls schneller ging. […] Sie versetzten ihn in einen müden Rausch. Vom Leitartikel, der von der europäischen Krise handelte, bis zu den Reklamen: wie Damen schöne Büsten bekommen könnten. Man sah Abbildungen von Männerköpfen, die im Augenblick in der Politik und im öffentlichen Leben eine große Rolle spielten, neben Köpfen von Mördern und Verbrechern, Bühnenlieblingen und das Bild einer getöteten Prostituierten; Bilder von neuen, großartigen technischen Erfindungen, einen Krebsforscher in seinem Laboratorium, die Trauerfeierlichkeiten für den Mikado. Laich schloß eine Minute die Augen, ließ das brausende Leben auf sich einströmen […] Langsam stieg nach der Begeisterung Schwermut in ihm auf, und wieder war es ihm zumute wie damals, als er einsam und allein in dem riesengroßen New Yorker Zentralpark saß: Mädchen mit Kinderwagen fuhren vorbei, junge Frauen lachten vor Mutterglück, und eine Flut von Schönheit und Freude leuchtete um sie wie ein loderndes, lebendiges Tulpenfeld – nur er war traurig und allein. (LDM 9ff)

Anstatt mit dem notwendigen Selbstschutz von Abstumpfung und Reserviertheit reagiert Laich mit seinem Gefühl, was zur totalen emotionalen Überforderung und geistiger Erschöpfung führt, die schließlich in „Todesangst vor dem Leben“ (LDM 119) gipfelt: „Wie ein Irrer kam er sich auf der Straße vor; ein Irrer, der nur Bilder des Irrsinns sieht. An Arbeit war nicht zu denken bei zerrüttetem Gehirn.“ (LDM 81)

In diesem Zustand wird Laichs Zerrissenheit, sein ambivalentes Erleben der Großstadt, Faszination und Anziehung auf der einen: „Das Höchste galt ihm: Journalist in der Großstadt.“ (LDM 47), Elend und Ausgestoßen-Sein auf der anderen Seite, die auch Feldmann auszeichnet, besonders deutlich: „Da war die große Stadt mit ihren Häusern, der Arbeit, des Gelderwerbs, der tausend Möglichkeiten, reich und angesehen zu werden. Und er schleppte sich, abgemagert, ohne einen Heller in der Tasche, traurig, verwahrlost durch die Straßen. (LDM 161)

Dem Zwang, sich in den Großstädten als Schauplätze der über alles Persönliche hinauswachsenden objektiven, sachlichen Kultur beständig selbst darstellen und präsentieren zu müssen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, widersetzt sich Laich und setzt dem Imperativ des sachlichen, objektiven ausschließlich an persönlichem Erfolg orientierten Denken in der Großstadt angesichts von Not und Elend in der Großstadt das gefühlsbetonte Konzept des Mitleids entgegen:

[…], weil man einmal einen ‚guten Stil‘ schreibt und seine Anfangsbuchstaben in der Zeitung stehen, ist er schon wert, bewundert zu werden! … Und ist diese ganze Schriftstellerei überhaupt wert, daß ihr so viel Achtung entgegengebracht wird? Zum Teufel mit der Achtung, die nicht allen Menschen gehört … (LDM 53) […] „Mit Mitleid wollte er lieben, er wollte kein Mann, wollte ein Mensch sein.“ (LDM 30).

Dabei ist das Mitleid nicht als reiner Selbstzweck, sondern auch als ein, letztendlich scheiternder, Versuch sich in der Gemeinschaft der Ausgestoßenen zu integrieren zu sehen: „Oh, unter den anderen sein, dann war er nicht mehr so entsetzlich einsam.“ (LDM 80)

Dieses im Roman thematisierte Gefühl der Unzugehörigkeit und Heimatlosigkeit korrespondiert ebenso wie das der großen Empathie für alle Leidenden mit Feldmanns eigenem Erleben. In einem Feuilleton über ihre Kindheit beschreibt sie das schmerzhafte Empfinden des Ausgeschlossenseins, das sie beim Besuch einer Freundin, „es war eine Stube voll Verwandten“, überkommt: „[…] Ich war fremd unter Fremden“72.

Fremdheit ist auch Thema in Feldmanns letztem, 1935 in der Arbeiter-Woche veröffentlichten, Feuilleton, in dem sie von einem der vielen Umzüge ihrer eigenen Familie berichtet: „Hier war ich schon mehrere Jahre gewesen – und jetzt mußte ich weg. […] In der neuen Schule war es mir sehr fremd. Es war alles ganz anders als bei uns.“ In dem Wunsch, das verlorene, besonders für ein sich im Entwicklungsprozess befindliches Kind wichtige Gefühl der Vertrautheit – wenn auch nur kurz – wieder zu spüren, geht sie in der Pause zurück zu ihrer alten Schule: „Viel schöner war es dort. Ich war dort schon so gewöhnt. […] Und dabei konnte ich an unserem früheren Wohnhaus vorbeikommen und sehen, was dort los war.“, muss aber feststellen, dass sie auch hier nicht mehr dazu gehört: „was wollte ich hier? Was? … Und auf einmal ein Geschrei – Brüllen – Rufen: ‚Laß mich auf meinen Platz! …‘ Ich stand ja schon auf.“73

10. Zäsur 1934

Unzugehörigkeit und Fremdheit können letztendlich als paradigmatisch für das Leben Else Feldmanns angesehen werden. Das Verbot der Arbeiter Zeitungam 12. 2. 1934 sowie die darauffolgenden Februarkämpfe markieren nicht nur den Wegfall von Feldmanns Hauptpublikationsquelle, sondern auch das Scheitern der versuchten Integration über den Sozialismus.

Ein Jahr zuvor ist Else Feldmann unter den Gründungsmitgliedern, der am 22. 1. 1933, ins Leben gerufenen, am 1. 3. 1934 aber bereits wieder zwangsweise aufgelösten ‚Vereinigung sozialistischer Schriftsteller‘, die es sich angesichts der zunehmenden faschistischen Unterdrückung zum Ziel gesetzt hat, alle Schriftsteller, „deren Weltanschauung der Sozialismus ist, zur geistigen und materiellen Förderung ihrer Arbeit“ zu sammeln, und sich mit „gleichartigen künstlerischen Vereinigungen“74 zu verbinden.

Unter dem Eindruck der zunehmenden Repressalien versucht Feldmann ihren letzten bis zum Verbot im Februar 1934 in Fortsetzung in der Arbeiter Zeitung erschienenen Roman Martha und Antonia, in dem sie das in der Zwischenkriegszeit weit verbreitete Phänomen der Prostitution anhand des sich ungleich entwickelnden Schicksals zweier Schwestern behandelt, im Exilverlag Allert de Lange unterzubringen.

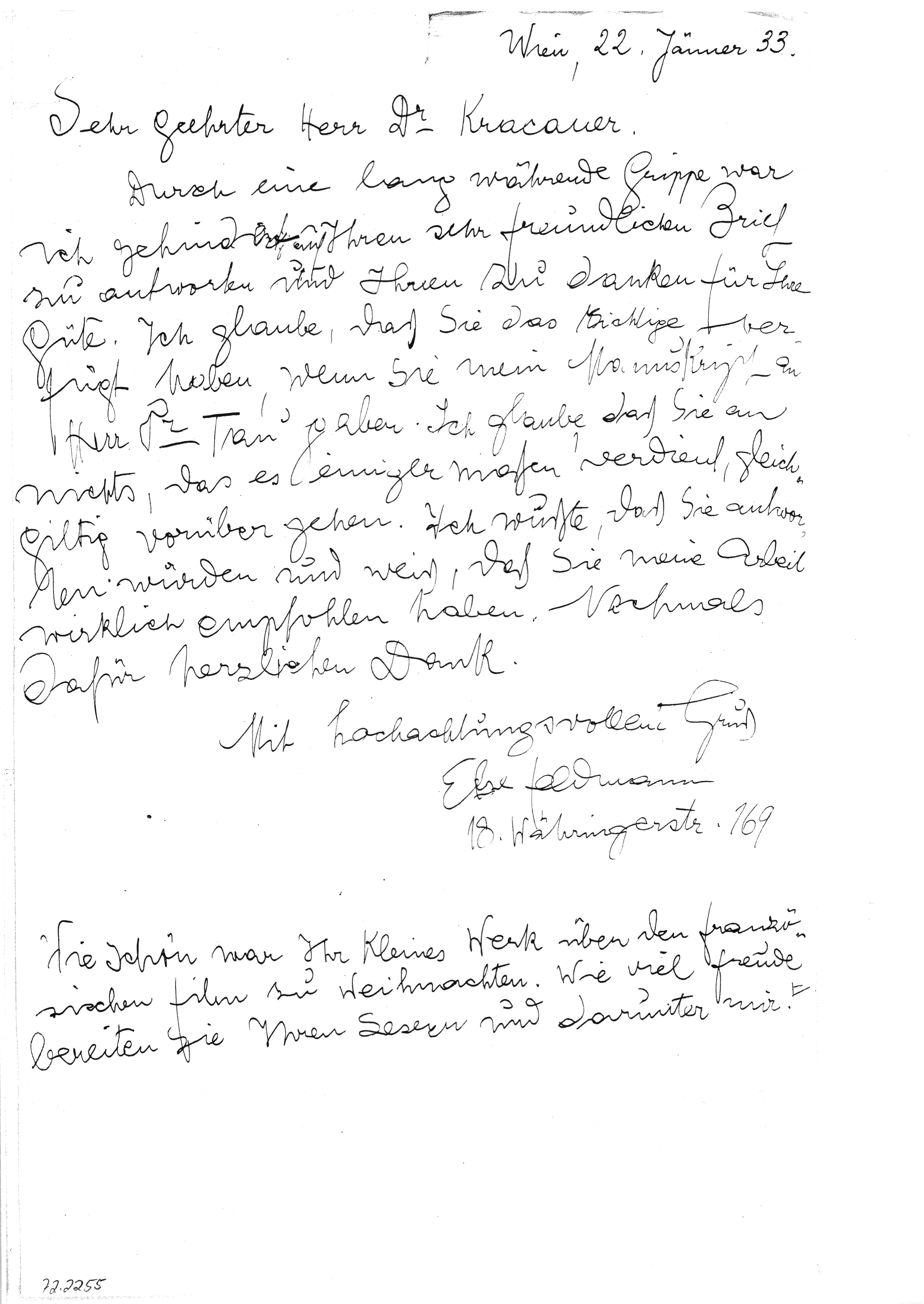

Dies dürfte auf Anraten von Siegfried Kracauer geschehen sein, der Autor des Verlages ist und sich ein Jahr zu vor bei dem Cheflektor des Berliner Bruno Cassierer Verlages, Max Tau, für sie verwendet hat. Am 22. 1. 1933, kurz vor dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933, in Folge dessen Kracauer nach Paris flüchtet, schreibt Feldmann an ihn:

Sehr geehrter Herr Dr. Kracauer.

Durch eine lang währende Grippe war ich gehindert auf Ihren sehr freundlichen Brief zu antworten und Ihnen zu danken für Ihre Güte. Ich glaube, daß sie das Richtige verfügt haben, wenn Sie mein Manuskript an Herrn Dr. Tau gaben. Ich glaube, daß Sie an nichts, das es einigermaßen verdient, gleichgiltig [sic] vorüber gehen. Ich wußte, daß Sie antworten würden und weiß, daß Sie meine Arbeit wirklich empfohlen haben. Nochmals dafür herzlichen Dank.

Mit hochachtungsvollem Gruß

Else Feldmann, 18. Währingerstraße. 169 75

Diese Fürsprache Kracauers, der immerhin Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung, einer der angesehensten Tageszeitungen der Weimarer Republik war, und in Austausch mit herausragenden Intellektuellen seiner Zeit wie Adorno, Walter Benjamin, Martin Buber, Alfred Döblin u. a. stand, zeigt, dass es Feldmann gelungen ist, sich trotz schwieriger Ausgangslage in der Zwischenkriegszeit in dem stark männlich dominierten Umfeld von Journalismus und Literatur zu behaupten.

Die auf diese Teilhabe an der Aufbruchstimmung in den 20er-Jahren folgenden letzten Stationen von Feldmanns Leben: immer größer werdende finanzielle Bedrängnis, mehrmalige Delogierung in Folge von Mietzinsrückständen, Krankheit und schließlich die Deportation durch die Nazis in das Vernichtungslager Sobibor muten wie die zynische Antwort auf die Frage an, mit der ihr letzter Fragment gebliebener Roman Martha und Antonia endet: „Aber was ist am Schluß aller dieser neuen Dinge? Ach, nichts.“ (MUA 370)

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

- Alpheus (= Carl Colbert): Wiener Kinder aufs Land. In: Der MorgenDer Morgen war ein von Carl Colbert und Maximilian Schreier 1910 gegründetes liberales Montagsblatt. Zunächst in Erg... 28. 5. 1917.

- Brief von Else Feldmann an Siegfried Kracauer vom 22. 1. 1933. In: Deutsches Literaturarchiv Marbach Nachlass Kracauer. Mdnr.: 006651153.E

- lse Feldmann über unsere Ostjuden (n. gez.) In: Volkssturm Nr.: 4. 28. 2. 1922. S. 15.

- Else Feldmann an Arthur Schnitzler vom 24. 10. 1914. In: Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar.

- Feldmann, Elsegeb. am 5. 2. 1884 in Wien – gest. 1942 im Vernichtungslager Sobibor Feldmann, jüdische Schriftstellerin und Jou...: Der Schrei, den niemand hört! Trauerspiel aus dem Ghetto. In: Adolf Opel, Marino Valdéz (Hg.): Else Feldmann. Arbeiten für das Theater. Gedenkbuch zum 65. Todestag von Else Feldmann. Berlin. LiDi 2007. S. 27-160.

- Feldmann; Else: Leib der Mutter. Leipzig. Prager 1931.

- Feldmann, Else: Liebe ohne Hoffnung. Berlin. Büchergilde Gutenberg 1928.

- Feldmann, Else: Löwenzahn. Eine Kindheit. Mit einem Nachwort von Eva Geber und Herbert Exenberger. Wien. Milena 2003.

- Feldmann, Else: Löwenzahn. Eine Kindheit. Wien. Verlag für Gesellschaftskritik 1993.

- Feldmann, Else: Martha und Antonia. Wien. Milena 1997.

- Feldmann, Else: Gedenkblatt. In: Österreichischer Arbeiter Kalender. Wien. 1925. S. 56-58.

- Feldmann, Else: Löwenzahn. Eine Kindheit. Mit einem Nachwort von Eva Geber und Herbert Exenberger. Wien. Milena 2003. S. 22.

- Feldmann, Else: Erster Tag in der Fabrik. In: Arbeiter Zeitung Nr.: 361. 31. 12. 1929. S. 4-5.

- Feldmann, Else: Die Geschichte von einem Fuchs In: Arbeiter Sonntag Nr.: 31. 26. 8. 1934. S. 9.

- Feldmann, Else: Der letzte Abend Popper-Lynkeus‘ In: Der TagTageszeitung 1922-1938 Materialien und Quellen: Eintrag über Redaktionsverantwortliche bei OeAW: https://www.oeaw.ac.at... Nr.: 1457. 21. 12. 1926. S. 4-5.

- Feldmann, Else: Bettina und der Faun In: Die Zeit 5. 7. 1908.

- Feldmann, Else: Vor dem Kino In: Travestie der Liebe und andere Erzählungen. hrsg. v.: Alexander Kluy. Wien. edition atelier. 2013.

- Feldmann, Else: Ballett der Straße. Ein Entwurf für Jazzmusik. Kunst und VolkZwischen 1926 und 1931 von David Josef Bach im Auftrag der Sozialdemokratischen Kunststelle herausgegebene sozialdemokra.... 9. 5. 1930. Wien. In: Else, Feldmann. Arbeiten für das Theater. Berlin. LiDi 2007. S. 186-190.

- Feldmann, Else: Der Mantel. Eine Szene aus einer Komödie Else Feldmanns nach der Erzählung gleichen Namens von Gogol. In: AZ 16. 10. 1927.

- Feldmann, Else: Von Dienenden. In: NWJ Nr.: 9086. 18. 2. 1919 S. 3-4.

- Feldmann, Else: Das Märchenschloß von Ottakring In: NWJ Nr. 9453. 9. 2. 1920. S. 6.

- Feldmann, Else: Zweierlei Anblicke. AZ 11. 4. 1922. S. 4.

- Feldmann, Else: Die ersten Tage in der Fabrik In: AZ Nr.: 361. 31. 12. 1929. S. 4-5.

- Feldmann, Else: Ich glaube an die Menschen In: NWJ Nr.: 9358. 23. 11. 1919. S. 7-8.

- Feldmann, Else: Ohne Geld In: AZ Nr.: 267. 27. 9. 1929. S. 5.

- Feldmann, Else: Das Leben der Armen In: NWJ Nr.: 9174. 18. 5. 1919. S. 8.

- Feldmann, Else: Als ich zum ersten Mal den Frühling sah. In: AZ Nr.: 200. 23. 7. 1922. S. 7.

- Feldmann, Else: Von ‚Gnädigen‘ und ‚Dienstboten‘ In: Travestie der Liebe o. a.: S. 90-94. hier: S. 92.

- Feldmann, Else: Unser schönes Zimmer In: AZ Nr. 183. 5. 7. 1927. S. 3-4.

- Feldmann, Else: Menschliche Tragödien In: NWJ Nr. 9481. 28. 3. 1920. S. 9.

- Feldmann, Else: Die neuen Häuser von Wien In: AZ Nr.: 268. 30. 9. 1923. S. 15.

- Feldmann, Else: Ohne Heim In: NWJ Nr. 9385. 21. 12. 1919. S. 7.

- Feldmann, Else: Travestie der Liebe und andere Erzählungen. hrsg. v.: Alexander Kluy. Wien. edition atelier. 2013.

- Feldmann, Else: Der Fasanengarten In: NWJ. Nr. 9306. 30. 9. 1919. S. 6.

- Feldmann, Else: Blumen am Fenster In: NWJ Nr. 9242. 27. 7. 1919. S. 8.

- Feldmann, Else: In einer anderen Schule In: Arbeiter Woche Nr. 7. 22. 6. 1935. S. 11.

- Illustriertes Wiener Extrablatt. 13. 2. 1916. S. 9.

- Mann, Erika: Frau und Buch. (1931) In: dies.: Blicke überm Ozean. Aufsätze, Reden, Reportagen. Irmela v. der Lühe, Uwe Naumann (Hg.) Reinbek. Rowolth 2000. S. 84. ff. hier: S. 84.

- Schnitzler, Arthurgeb. am 15.5.1862 in Wien - gest. am 21.10.1931 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Arzt Der älteste Sohn des angesehene...: Tagbucheintrag In: Arthur Schnitzler Tagebuch Band 1913-1916. Wien. VÖAW. 1983. S. 265.

Sekundärliteratur

- A., L.: Theater und Kunst. Der Schrei, den niemand hört In: Österreichische Volkszeitung. 13. 2. 1916. S. 8.

- Brief Else Feldmann an Otto König. 15. Juli 1925 in der Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek 1026/44-2.

- Beckmann, Paul: Volksbühne. Der Schrei, den niemand hört In: AZ Nr.: 44. 13. 2. 1916. S. 19.

- Benedikt, Clothilde: Theater und Literatur. Der Schrei, den niemand hört In: Dr. Bloch’s Wochenschrift Nr.: 18. 2. 1916. S. 131-132.

- Benedikt, Clothilde: Offener Brief an Frl. Else Feldmann. In: Dr. Bloch’s Wochenschrift. 3. 3. 1916. Nr. 10. S. 166.

- Bortenschlager, Sigrid: Österreichische Schriftstellerinnen 1800-2000 Eine Literaturgeschichte WGB 2009.

- Gürtler Christa, Schmid-Bortenschlager Sigrid: Erfolg und Verfolgung. Österreichische Schriftstellerinnen 1918 – 1945. Salzburg, Wien. Residenz 2002.

- Haas, Hannes: Empirischer Journalismus. Verfahren zur Erkundung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Wien. 1999.

- Illustriertes Wiener Extrablatt. 13. 2. 1916. S. 9.

- Lesser, Max: Löwenzahn In: Neues Wiener Abendblatt 14. 3. 1922.

- Lorenz, Dagmar C. G.: Flucht- und Endpunkt Avantgarde. Zwei Städte, zwei Traditionen, zwei Autorinnen: Veza Taubner (Canetti) und Gertrud Chodziesner (Kolmar) In: Apropos Avantgarde. Sabaté Planes, Dolores (Hg.) Berlin. Frank u. Timme 2012. S. 117-133.

- Ober, Kenneth H.: Die Ghettogeschichte. Entstehung und Entwicklung einer Gattung. Göttingen. Wallstein. 2001.

- Rosenfeld, Fritzgeb. am 5.12.1902 in Wien – gest. am 27.12.1987 in Sussex (GB); Journalist, Film- und Literaturkritiker Ps.: Frie...: Else Feldmann: Liebe ohne Hoffnung. In: BildungsarbeitUntertitel: Blätter für das Bildungswesen der deutschen Sozialdemokratie in Österreich (1909-1913), Blätter für das.... Nr.: 12. Dezember 1918.

- Salten, Felixgeb. als Sziga bzw. Siegmund Salzmann am 6.9.1869 in Budapest, gest. 8.10.1945 in Zürich; österr. Schriftsteller, Jour...: Else Feldmann. Löwenzahn. Eine Kindheit. In: Neue Freie Presse 5. 1. 1922.

- Silverman, Lisa D.: The Transformation of Jewish Identity in Vienna, 1918-1938. Diss. 2004. UMI Dissertation Press 2005.

- Simmel, Georg: Soziologie des Raumes In: Georg Simmel Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908 Bd. 1. Rüdiger Kramme, Angela Rammstedt, Otthein Rammstedt (Hg.) Frankfurt am Main. Suhrkamp 1995. S. 132-183.

- Ullmann, Ludwiggeb. am 2.4.1887 in Wien – gest. am 8.5.1959 in New York/USA; Dramaturg, (Theater-)Kritiker, Journalist, Schriftstelle...: Theater und Kunst. Der Schrei, den niemand hört. In: Wiener Mittags-Zeitung. 15. 2. 1916. S. 4.

- Wistrich, Robert S.: Sozialdemokratie, Antisemitismus und die Wiener Juden In: Gerhad Botz u. a. (Hg.): Eine zerstörte Kultur. Jüdisches Leben und Antisemitismus im Wien seit dem 19. Jahrhundert. Wien. Czernin 2002. S. 187- 195.

Links

- Frei, Brunoeigentlich Benedikt Freistadt, geb. am 11.6.1897 in Bratislava/Pressburg – gest. am 21.5.1988 in Klosterneuburg; Journ...: Erinnerungen an Popper Lynkeus In: Theodor Kramergeb. am 1.1.1897 in Niederhollabrunn - gest. am 3.4.1958 in Wien; Lyriker Der Sohn eines aus Mähren stammenden jü... Gesellschaft – Archiv. http://theodorkramer.at/site/assets/files/1050/efe_vi_4_web.pdf (Stand: 18. 5. 2017)

- Sämtliche Beiträge Feldmanns finden sich im Theodor Kramer Archiv: http://theodorkramer.at/archiv/exenberger/mitglieder/else-feldmann

Abkürzungen

- AZ: Arbeiter-Zeitung

- AS: Arbeiter Sonntag

- LDM: Leib der Mutter

- LZ: Löwenzahn

- MUA: Martha und Antonia

- NWJ: Neue Wiener Journal

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Foto Else Feldmann Edition Atelier

- Abb. 2: Brief Feldmann an Schnitzler: Theodor Kramer Archiv

- Abb. 3: Programmzettel der Volksbühne In: Else Feldmann (1884 – 1942) Gedenkbuch zum 65. Todestag von Else Feldmann. Adolf Opel, Marino Valdéz (Hg.) LiDi. Berlin 2007. S. 27.

- Abb. 4: Illustration des Romans ‚Leib der Mutter‘ von Carry Hauser In: Arbeiter Zeitung 27. 3. 1924.

- Abb. 5: Illustration des Romans ‚Leib der Mutter‘ von Carry Hauser Arbeiter Zeitung 4. 4. 1924.

- Abb. 6: Feldmann an Kracauer In: Theodor Kramer Archiv http://theodorkramer.at/site/assets/files/1050/efe_iii_2.pdf (Stand: 23.3.2018)

Alpheus (= Carl Colbert): Wiener Kinder aufs Land. In: Der Morgen (im Folgenden abgekürzt: DM) 28. 5. 1917. ↩- Felix, Salten: Else Feldmann. Löwenzahn. Eine Kindheit. In: Neue Freie Presse, 15. 1. 1922. ↩

- Else, Feldmann: Gedenkblatt. In: Österreichischer Arbeiter Kalender. Wien. 1925. S. 56-58. ↩

- dies.: Eine Kindheit. Mit einem Nachwort von Eva Geber und Herbert Exenberger. Wien. Milena 2003. S. 37. ↩

- dies.: Löwenzahn. Eine Kindheit. Mit einem Nachwort von Eva Geber und Herbert Exenberger. Wien. Milena 2003. S. 22. ↩

- vgl.: Else, Feldmann: Erster Tag in der Fabrik. In: Arbeiter Zeitung (fortan: AZ) Nr.: 361. 31. 12. 1929. S. 4-5. ↩

- Else Feldmann an Arthur Schnitzler vom 24. 10. 1914. In: Theodor Kramer Archiv http://theodorkramer.at/site/assets/files/1050/efe_iii_1.pdf (Stand 23.3.2018) ↩

- Arthur, Schnitzler: Tagbucheintrag In: Arthur Schnitzler Tagebuch Band 1913-1916. Wien: VÖAW. 1983. S. 265. ↩

- Else, Feldmann: Die Geschichte von einem Fuchs In: Arbeiter Sonntag (im Folgenden abgekürzt AS) Nr.: 31. 26. 8. 1934. S. 9. ↩

- ebd.: S. 9. ↩

- Else, Feldmann: Der letzte Abend Popper-Lynkeus‘ In: Der Tag Nr.: 1457. 21. 12. 1926. S. 4-5. Hier S. 4. ↩

- Zu denken wäre in diesem Zusammenhang an Arthur Schnitzler oder Felix Salten. ↩

- Erika, Mann: Frau und Buch. (1931) In: dies.: Blicke überm Ozean. Aufsätze, Reden, Reportagen. Irmela v. der Lühe, Uwe Naumann (Hg.) Reinbek. Rowohlt 2000. S. 84. ff. hier: S. 84. Der Kaus-Essay, erstveröffentlicht unter dem Titel Die Frau in der modernen Literatur in der Literarischen Welt, Nr. 11, 15.3.1929, S.1, findet sich nun auch in: Gina Kaus: Heute wie gestern. Kleine Prosa. Hg. u. mit einem Nachwort von Veronika Hofeneder. Hildesheim: Olms 2013, S. 185-188. ↩

- Gürtler Christa, Schmid-Bortenschlager Sigrid: Erfolg und Verfolgung. Österreichische Schriftstellerinnen 1918 – 1945. Salzburg, Wien: Residenz 2002. S. 79. ↩

- Else, Feldmann: Bettina und der Faun In: Die Zeit 5. 7. 1908. ↩

- vgl.: Sigrid, Schmid-Bortenschlager: Österreichische Schriftstellerinnen. o. a.: S. 79. ↩

- Else, Feldmann: Bettina und der Faun o.a. S. 25. ↩

- ebd.: S. 25. ↩

- Else, Feldmann: Vor dem Kino In: Travestie der Liebe und andere Erzählungen. hrsg. v.: Alexander Kluy. Wien. edition atelier. 2013. S. 22. ↩

- dies.: Ballett der Straße. Ein Entwurf für Jazzmusik. Kunst und Volk. 9. 5. 1930. Wien. In: Else, Feldmann. Arbeiten für das Theater. Berlin: LiDi 2007. S. 186-190. hier: S. 186. ↩

- dies.: Der Mantel. Eine Szene aus einer Komödie Else Feldmanns nach der Erzählung gleichen Namens von Gogol. In: AZ 16. 10. 1927. ↩

- dies.: Von Dienenden. In: NWJ Nr.: 9086. 18. 2. 1919 S. 3-4. hier: S. 3. ↩

- Kenneth H., Ober: Die Ghettogeschichte. Entstehung und Entwicklung einer Gattung. Göttingen: Wallstein. 2001. S. 92. ↩

- Paul, Beckmann: Volksbühne. Der Schrei, den niemand hört. In: AZ Nr.: 44. 13.2.1916. S. 19. ↩

- Ludwig, Ullmann: Theater und Kunst. Der Schrei, den niemand hört. In: Wiener Mittags-Zeitung. 15. 2. 1916. S. 4. ↩

- Illustriertes Wiener Extrablatt. 13. 2. 1916. S. 9. ↩

- A., L.: Theater und Kunst. Der Schrei, den niemand hört. o. a.: S. 8. ↩

- Else, Feldmann: Das Märchenschloß von Ottakring In: NWJ Nr. 9453. 9. 2. 1920. S. 6. ↩

- vgl.: Lisa D., Silverman: The Transformation of Jewish Identity in Vienna, 1918-1938. Diss. 2004. UMI Dissertation Press 2005. S. 40. ↩

- vgl.: ebd.: S. 40. ↩

- vgl.: ebd.: S. 80. ↩

- Robert S., Wistrich: Sozialdemokratie, Antisemitismus und die Wiener Juden In: Gerhard Botz u. a. (Hg.): Eine zerstörte Kultur. Jüdisches Leben und Antisemitismus im Wien seit dem 19. Jahrhundert. Wien: Czernin 2002. S. 187- 195. hier: S. 187. ↩

- vgl.: Dagmar C. G., Lorenz: Flucht- und Endpunkt Avantgarde. Zwei Städte, zwei Traditionen, zwei Autorinnen: Veza Taubner (Canetti) und Gertrud Chodziesner (Kolmar) In: Apropos Avantgarde. Sabaté Planes, Dolores (Hg.) Berlin. Frank u. Timme 2012. S. 117-133. hier: S. 119. ↩

- Else Feldmann über unsere Ostjuden (n. gez.) In: Volkssturm Nr.: 4. 28. 2. 1922. S. 15. ↩

-

Bruno, Frei: Erinnerungen an Popper Lynkeus In: Theodor Kramer Gesellschaft – Archiv. http://theodorkramer.at/site/assets/files/1050/efe_vi_4_web.pdf (Stand: 18. 5. 2017) ↩ - ebd. ↩

- Alpheus (= Carl Colbert): Wiener Kinder aufs Land. In: DM 28. 5. 1917. ↩

- Paul, Beckmann: Volksbühne. Der Schrei, den niemand hört. In: AZ. 13. 2. 1916. Nr. 44. ↩

- Illustriertes Wiener Extrablatt. 13. 2. 1916. S. 9. ↩

- ebd.: S. 9. ↩

- A., L.: Theater und Kunst. Der Schrei, den niemand hört. In: Österreichische Volkszeitung. 13. 2. 1916. S. 8. ↩

- Clothilde, Benedikt: Theater und Literatur. Der Schrei, den niemand hört In: Dr. Bloch’s Wochenschrift Nr.: 18. 2. 1916. S. 131-132. ↩

- Clothilde, Benedikt: Offener Brief an Frl. Else Feldmann. In: Dr. Bloch’s Wochenschrift. 3. 3. 1916. Nr. 10. S. 166. ↩

- Hannes, Haas: Empirischer Journalismus. Verfahren zur Erkundung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Wien. 1999. S. 237. ↩

- Else Feldmann: Zweierlei Anblicke. AZ 11. 4. 1922. S. 4. ↩

- Brief Else Feldmann an Otto König. 15. Juli 1925; In: Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek 1026/44-2. ↩

- Fritz, Rosenfeld: Else Feldmann: Liebe ohne Hoffnung. In: Bildungsarbeit. Nr.: 12. Dezember 1928. ↩

- Max, Lesser: Löwenzahn In: Neues Wiener Abendblatt 14. 3. 1922. ↩

- Else, Feldmann: Die ersten Tage in der Fabrik In: AZ Nr.: 361. 31. 12. 1929. S. 4-5. ↩

- dies.: Ich glaube an die Menschen In: NWJ Nr.: 9358. 23. 11. 1919. S. 7-8. hier: S. 7. ↩

- dies.: Ohne Geld In: AZ Nr.: 267. 27. 9. 1929. S. 5. ↩

- dies.: Das Leben der Armen In: NWJ Nr.: 9174. 18. 5. 1919. S. 8. ↩

- ebd.: S. 8. ↩

- ebd. ↩

- vgl.: Else, Feldmann: Als ich zum ersten Mal den Frühling sah. In: AZ Nr.: 200. 23. 7. 1922. S. 7. ↩

- Georg, Simmel: Soziologie des Raumes In: Georg Simmel Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908 Bd. 1. Rüdiger Kramme, Angela Rammstedt, Otthein Rammstedt (Hg.) Frankfurt am Main. Suhrkamp 1995. S. 132-183 hier: S. 134. ↩

- vgl.: Else, Feldmann: Von ‚Gnädigen‘ und ‚Dienstboten‘ In: Travestie der Liebe o. a.: S. 90-94. hier: S. 92. ↩

- dies.: Josefine In: Travestie der Liebe o. a.: S. 40-47. hier: S. 42. ↩

- ebd.: S. 42. ↩

- Else, Feldmann: Unser schönes Zimmer In: AZ Nr. 183. 5. 7. 1927. S. 3-4. hier: S. 4. ↩

- dies.: Menschliche Tragödien In: NWJ Nr. 9481. 28. 3. 1920. S. 9. ↩

- dies.: Die neuen Häuser von Wien In: AZ Nr.: 268. 30. 9. 1923. S. 15. ↩

- ebd.: S. 15. ↩

- Else, Feldmann: Ohne Heim In: NWJ Nr. 9385. 21. 12. 1919. S. 7. ↩

- ebd.: S. 7. ↩

- ebd. ↩

- Else, Feldmann: Travestie der Liebe und andere Erzählungen. hrsg. v.: Alexander Kluy. Wien. edition atelier. 2013. S. 89. ↩

- Else, Feldmann: Der Fasanengarten In: NWJ. Nr. 9306. 30. 9. 1919. S. 6. ↩

- dies.: Travestie der Liebe und andere Erzählungen. o. a.: S. 80. ↩

- ebd.: S. 33. ↩

- vgl.: Sigrid, Bortenschlager. Österreichische Schriftstellerinnen 1800-2000. Eine Literaturgeschichte WGB 2009. S. 122. ↩

- Else, Feldmann: Blumen am Fenster In: NWJ Nr. 9242. 27. 7. 1919. S. 8. ↩

- dies.: In einer anderen Schule In: Arbeiter Woche Nr. 7. 22. 6. 1935. S.11. ↩

- Bundespolizeidirektion Wien. V.B.Kat. Z. VIII/4686 und Wiener Stadt- und Landesarchiv, Vereinskataster. ↩

- Brief von Else Feldmann an Siegfried Kracauer vom 22. 1. 1933. In: Theodor Kramer Archiv http://theodorkramer.at/site/assets/files/1050/efe_iii_2.pdf (Stand: 23.3.2018) ↩