Fern-Kommunikation & zeitgenössische Literatur

Ausgehend von den technischen Möglichkeiten der drahtlosen Telegraphie und ihrem Einzug in verschiedene Alltags- und Lebensbereiche zeichnet das Modul Interessenslagen am neuen Medium durch Schriftsteller und Schriftstellerinnen in den 1920er und 1930er Jahren nach sowie dessen Wirkung auf Handlungsweisen von Figuren in den Texten. Auch die Ausbildung besonderer Figurentypen und Genres sowie die Verschränkung mit anderen Zeitdiskursen (Eros, Ökonomie, Okkultismus etc.) wird dabei sichtbar.

Inhaltsverzeichnis

- Die Optimierung der Fernleitungen

- Radio-Telephonie

- Reichweiten

- Die schnellen Geschäfte

- Poetisierungen und Erotik

- Das Fräulein vom Amt

- Telefon und Telepathie

- Gespensterkunde

Von Evelyne Polt-Heinzl | November 2018

1. Die Optimierung der Fernleitungen

Die drahtlose Telegraphie war zunächst ein Medium der Marine, die Bordfunker waren lange Angestellte der Firma Marconi – erst nach dem Untergang der Titanic wurden sie dem Befehl des Kapitäns unterstellt. In Max Brods Roman Zauberreich der Liebe (1928) surren im T.S.F.-Bureau [Téléphonie sans Fil] an Bord eines Mittelmeerkreuzschiffs „Spinnennetze in Holzrahmen, Drahtgewinde heulen auf, Funken überglänzen die Klaviatur. Davor ein schlichtes Schalterfenster wie bei einem Postamt. Der unfreundliche Beamte, ein Magier mit den Manieren eines Unteroffiziers.“ (Brod 1928, 57) Die Terminologie ist noch nicht ganz ausformuliert, die „Radiogramme […] führen vorläufig noch den poetischen Namen ‚Briefe des Ozeans’, in wenigen Jahren werden sie nur noch eine unscheinbare Rubrik in einer großen Tariftabelle sein.“ (ebd., 57)

Im Jahr 1913 wurden 23 Millionen „telegraphische Depeschen“ – wie bald die gängige Bezeichnung lautete – übermittelt. Nach Überwindung militärischer Bedenken nutzte die neue Technolgie vor allem den geschäftlichen Interessen. Ein Schlüsselroman für den Zusammenhang von Übertragungsgeschwindigkeit und Machtposition ist Otto Soykas Roman Im Bann der Welle. Evermann ist Lobbyist, er vermittelt, bringt in Ordnung, gibt Tipps, alles unter der Oberfläche des offiziellen Geschäftslebens. Bei einer seiner Interventionen in Australien scheitert Evermann. „Am Gelde fehlte es nicht, an der Unvollkommenheit des Apparates lag alles.“ (Soyka 1925, 27) Sempronius Horns Erfindung „Geheimer Funkdienst“ (ebd., 48) kommt ihm gerade recht, denn es geht um die Beschleunigung der Kommunikationswege. Evermanns Ziel ist, dass „ein Trust der Reichsten der Erde, sich des Funkspruchs für seine besonderen Zwecke“ (ebd., 31) bemächtige. „Die Anlage mußte bereits nutzbringend sein, wenn gewisse Nachrichten geheim und schnell genug an führende Persönlichkeiten der Finanzwelt gegeben werden konnten.“ (Ebd., 67) Beim Aufbau der Funkstationen scheut der Lobbyist daher keine Kosten, das sind ideale Bedingungen für den Radiotechniker Horn, auch wenn das Ganze dann aus dem Ruder laufen wird.

Im Verständnis der staatlichen Post- und Telegraphenverwaltung stellten die Telefonleitungen telegraphische Verbindungen mit akustischen Apparaten dar. Der Erste Weltkrieg bedeutete einen radikalen Entwicklungsschub für das Funkwesen, die kabelgebundene, sogenannte elektrische Telegrafie wie die Telefonie. Dass Ferdinand in Franz Werfels Barbara oder Die Frömmigkeit Chef der Telefonstation des Bataillonskommandos wird, ist nicht nur ein autobiographischer Reflex – Werfel selbst war einige Zeit Telefonist hinter der Frontlinie in Galizien –, es entspricht auch dem kriegsindizierten Technologieschub, der sich zahlenmäßig festmachen lässt. Die Nachrichtentruppe der deutschen Armee etwa war mit 550 Offizieren und 5.800 Mann in den Krieg gezogen und kehrte 1918 mit 4.381 Offizieren und 185.00 Mann zurück (FAK 1986, 148).

Stadtarchitektonisch sichtbar wurden die neuen Übertragungstechniken mit Funktürmen und Sendeanalgen. Berlin errichtete zur Eröffnung der dritten Funkausstellung 1926 der 138 Meter hohe Funkturm (Architekt: Heinrich Straumer) mit Restaurant und Aussichtsplattform eingeweiht. Die erste Sendeanlage Wiens entstand ebenfalls 1926, freilich für das Stadtbild wesentlich unspektakulärer am Rosenhügel im Südwesten von Wien. Die topografische Besonderheit Wiens, das „auf dem Grund einer flachen Fruchtschale“ (Auernheimer 1938, 136) liegt mit einer Hügellandschaft rundum, hat eine Teilnahme an der zeittypschen urbanen Höhenkonkurrenz im Medium Funkturm zunächst verhindert. Als sich die Reichweite der Sendeanlage am Rosenhügel als zu klein erwies, ging 1933 jene am Bisamberg in Betrieb – es war kein Turm, sondern ein Mast, der allerdings mit seinen 265 Metern das damals höchstes Bauwerk Europas darstellte.

2. Radio-Telephonie

Unter dem Aspekt des Verhältnisses von Bote und Botschaft lassen sich für die Entwicklung der Medientechnologie drei paradigmatische Phasen unterscheiden (vgl. PW 1990). Die erste ist geprägt von der Beschleunigung der körperlichen Überwindung von räumlicher und zeitlicher Entfernung, der Bote kommt mit seiner Botschaft schneller am Ziel an, per Eisenbahn, Auto oder Flugzeug, was zu tiefgreifenden Veränderungen der menschlichen Raum- und Zeiterfahrung führte. Die zweite Phase bringt die drahtlose, immaterielle Überwindung von Raum und Zeit (Telegraphie, Telefon, Radio, Television), die BotschaftUntertitel: Neue Gedichte aus Österreich. Gesammelt und eingeleitet von E. A. Rheinhardt. Verlag Ed. Strache, Wien-Prag... überwindet die Entfernung losgelöst von der Person des Boten. Die dritte Phase der binären Codierung setzt diese Immaterialisierungstendenz radikalisiert fort. Der wahrnehmungsphysiologisch zentrale Bruch – die Separation von Bote und Botschaft – erfolgt aber in der zweiten Phase. Auch Stefan Zweiggeb. am 28.11.1881 in Wien – gest. am 23.2.1942 in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien; Schriftsteller, Übersetzer... machte 1931 das radikal Neue des Medienwechsels an der Trennung von Aufzeichnung und Empfang als „raffiniertere und bequemere Übermittlungsleiter des Wortes und des Gedankens“ (Zweig 1983, 16) fest.

Wenn man ein Wahrheitsfanatiker ist, bereitet es eine ernstliche Verlegenheit, zu sagen, wo die Urania gestern eine Akademie veranstaltet hat. Die Kunstkräfte wirkten nämlich im Technologischen Gewerbemuseum in der Währingerstraße und das Publikum saß im großen Vortragssaale der Urania. Wo war also die Stätte der Veranstaltung? Das ist schon so das Charakteristische radiotelephonischer Vorführungen, dass sie alle Beschränkungen aufheben und aus der Enge der vier Wände hinausführen.

So berichtete das Neue Wiener Tagblatt unter der Überschrift Radiotelephonische Vorführungen in der Urania am 14. Dezember 1923 von dem verwirrenden Erlebnis der Dislozierung durch die neue Technologie Radio, die zu Beginn terminologisch häufig an die bereits vertraute Telephonie angeschlossen wurde. Die Gründerzeit neuer Technologien geht immer einher mit einer kurzen Phase des Staunens, inder die neuen Apparaturen, ihre Wirkungsweisen und Potentiale sprachlich erobert und in die Gesellschaft integriert sein wollen. Je radikaler neue technische Errungenschaften empfunden werden, umso mühevoller ist ihre sprachliche Bewältigung. „Die amerikanische Zeitungen berichten vom‚Radiophon’, eine prachtvolle Erfindung […]. Ein Radiophon vergrößert die Geräusche der Welt und treibt sie ins Unermessene“, schrieb Joseph Roth im Berliner Börsen-Courier vom 28. März 1922 (Roth 1989, 780f.).

Befördert wurde die bildsprachliche Verbindung mit dem Telephonauch dadurch, dass das Radio der Frühzeit über Kopfhörer empfangen wurde. Da beginnt für Alfred Polgareigentlich Alfred Polak, geb. am 17.10.1873 in Wien – gest. am 24.5.1955 in Zürich; Schriftsteller, Kritiker, Überse... schon dieSprachkonfusion, denn „eigentlich sollte es nicht: Hörer heißen, sondern: Töner“, schließlich gibt der Kopfhörer, auch wenn er unbeachtet auf der Tischplatte liegt, „Geräusch vonsich, allerdings ganz dünnes, leises, als träumte ihm nur von Musik oder Rede. Ich halte ihn von Zeit zuZeit […] ans Ohr, lasse mich überraschen. (Wie heißt für das Ohr, was für das Auge ein Blick heißt? Ein Hör?) Von Zeit zu Zeit also werfe ich einen flüchtigen Hör in den Äther.“ (Polgar1984, 28f.) Polgar hat sich nicht durchgesetzt, bis heute können wirkeinen raschen „Hör“ in etwas werfen, sondern müssen umständlich hineinhören. Die zitierte Glosse mit dem Titel Aus Aufzeichnungen eines Radiohörers erschienam 11. Mai 1930 in der Wiener Tageszeitung DerTag, also zu einem Zeitpunkt, als der Tonfilm gerade seinen Siegeszugantrat. Der Auftritt neuer Medien schärft immer den Blick auf die bereits vertrauteren.

Auch rund um die öffentliche Telefonzelle war die Begrifflichkeit in der Zwischenkriegszeit noch nicht ganz ausgereift. Die Österreichische Illustrierte Zeitung veröffentlichte 1929 einen Sketch Per Telephon, der in der Telephonzelle eines Kaffeehauses spielt;auch in L. Andros (= Therese Rie) Erzählung Der verlorene Schlüssel wird eine Telephonzelle zum Schauplatz. In Otto Soykas Bob Kreit sieht alles voraus heißt sie dagegen wahlweise „Straßenautomat“ (Soyka 1931, 92) oder „Straßenfernsprecher“ (ebd., 93), in Joe Lederers Musik der Nacht „Automatenzelle“ (Lederer 1930, 84). In Fritz Hochwälders Roman Donnerstag, geschrieben in den 1930er Jahren und erst posthum erschienen, wohnt der Obdachlose Gustl in einem der „Telephonkastel“ (Hochwälder 1995,6). Dabei trat gerade die Telefonzelle quasi von Wien aus den Siegeszug an. „Der Münzfernsprecher eroberte ausgehend von den Kaffeehäusern die Straßen und Plätze, und zwar in verschieden geformten Zellen, auch ‚Kioske‘ genannt […],1911 gab es in Wien bereits 189 öffentliche Münzfernsprecher. Das Wachstum hielt an und nahm insbesondere auch eine stärkere internationale Orientierung, sodaß von einem originär Wiener Beitrag zur Telekommunikation gesprochen werden kann.“ (SM 2000,45)

3. Reichweiten

Als 1881 das Wiener Ringtheater brannte, konnte noch niemand die Feuerwehr anrufen, die hatte kein Telefon (JB/RS 2004, 11). Aber die Verbreitung schritt rasch voran, genauso wie die Integration der neuen Technologie in das Geschäftsleben; schon 1873 übersiedelte die Telegraphenzentrale an die Wiener Börse (SM 2000, 45). In den 1920er Jahren war die Verbreitung des Telefons sozial noch recht unterschiedlich verteilt. Scheiterte die private Nutzung des Telefons in den unteren Schichten an den Kosten, öffneten sich konservative Kreise – wie es Kaiser Franz Joseph vorgelebt hatte – dem neuen Gerät nur zögerlich. In der konservativen Gesellschaft in Felix Brauns Agnes Altkirchner (1927) sind Telefongespräche die Ausnahme, zumeist erfolgt die Kontaktaufnahme einfach durch Hausbesuch, am unproblematischsten beim wöchentlichen Jour fix.

In (Werk-)Studentenkreisen wie in Vicki Baums Roman stud.chem. Helene Willfüer (1925) sind Telefonate noch keine Option; Besucher rufen oder pfeifen hier von unten herauf, genauso machen es die rechtsradikalen Freunde Joachims in ihrem Roman Feme (1926), vielleicht auch aus konspirativen Gründen. Anders bei den Jugendlichen aus gutbürgerlichem Milieu in Friedrich Torbergs … und glauben, es wäre die Liebe (1932) – hier ist das Telefon das zentrale Medium der Organisation der Geselligkeit und der Liebesangelegenheiten. In Maria Peteanis Roman Die Liebesleiter (1922) kommunizieren zwei Dienstmädchen via Telefon der Herrschaft; Hilde und Lotte verabreden sich per Telefon und Lotte teilt den Anschluss ihrer Herrschaft offenbar dem neuen Bekannten mit, der sie schon am Tag darauf hier anruft, um ein weiteres Rendezvous zu vereinbaren. Walter Benjamin hat beschrieben, wo der Telefonapparat der Frühzeit situiert war. Er hing „entstellt und ausgestoßen zwischen der Truhe für die schmutzige Wäsche und dem Gasometer in einem Winkel des Hinterkorridors“ (WB 1989, 391)“, räumlich also den Dienstboten gut zugänglich. Der „Fernsprecher“ auf Yvettes Schreibtisch in Franz Karl Ginzkeys Der Gott und die Schauspielerin (Ginzkey 1928, 107) ist hingegen im Jahr 1928 noch eher zeituntypisch.

Im Arbeitsambiente der großen Finanzmänner und Unternehmerpatriarchen freilich hat das Telefon seinen Platz als unerlässliches Arbeitsinstrument. Es bezeugt ihre weitreichende Wirksamkeit und sichert ihnen zugleich Distanz zu familiären Angelegenheiten und Alltagssorgen. Das Diensttelefon im Privatkontor des Unternehmer-Vaters Weglehner in Otto Soykas Roman Käufer der Ehre ist so eine gut funktionierende Barriere. Will sein Sohn mit ihm sprechen, muss er sich an den Buchhalter wenden, der seinem Chef diesen wie alle anderen Besuche im Kontor via Telefon meldet. Ist der Vater gerade beschäftigt, was er eigentlich immer ist, heißt es für den Sohn warten, bis der Vater das Geschäftliche „erledigt“ (Soyka 1922, 70) hat.

In Hugo Bettauers Roman Bobbie oder Die Liebe eines Knaben (1926) ist das Telefon das Kommunikationsmittel des 14-jährigen Sohnes mit dem viel beschäftigten Unternehmer-Vater. Bobbie ruft ihn in der Firma an, um ihm die Neuigkeit von seinem guten Zeugnis mitzuteilen. Wenig später folgt ein gefaktes Telefonat, ein anonymer Anrufer behauptet, Bobbie solle seinen Klassenlehrer anrufen. Deshalb holt der Diener Bobbie aus dem Park, wo dessen Freundin Gertie allein zurückbleibt und entführt wird. Da Bobbie mit der neuen Technologie vertraut ist, weiß er beim illegalen Eindringen in die Villa des Entführers dann sofort, dass er als erstes das Telefonkabel kappen muss.

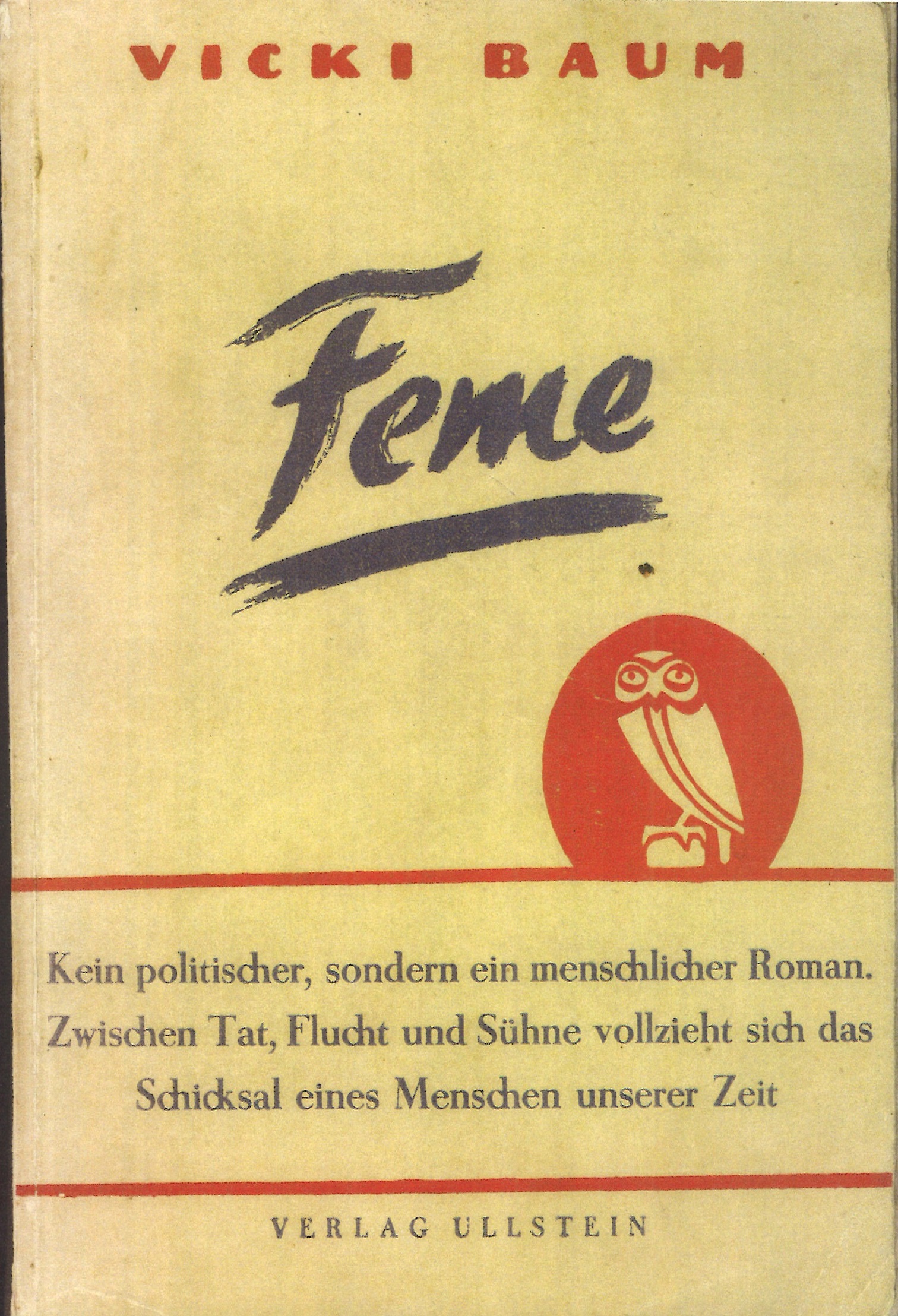

Joachim in Vicki Baums Feme (1926) verkleidet sich beim Attentat als Telefontechniker und wird ohne Probleme eingelassen, was eine große Verbreitung des Telefons ebenso voraussetzt wie das Wissen um seine Störanfälligkeit. Auch Juxtelefonate erfreuten sich bereits einiger Beliebtheit. [Abb.: Cover] Paul Morgan berichtet in seinen Memoiren von den berüchtigten Telefon-Späßen des Berliner Komikers Curt Bois, bei denen es meist um vorgespielte Engagementangebote ging (PM 1928, 117–122).

4. Die schnellen Geschäfte

Die Verbesserungen in den Techniken der Stimmaufzeichnung und der funkgestützten Übertragung kamen vor allem den (Börsen-)Geschäften zugute. Besonders in unruhigen, hochspekulativen Phasen ist die Übertragungsgeschwindigkeit ein entscheidender Faktor, das ist in vielen Schieber- und Inflationsromanen nachzulesen.

Der große Geschäftsmann und Drahtzieher Ortega in Otto Soykas auch im Kleinen Blatt in Fortsetzungen abgedruckten Kriminalroman Bob Kreit sieht alles voraus erledigt seine Agenden von seinem Klub aus, fernmündlich mit Telefon und Diktafon, durch ihre Schnelligkeit,Unbestechlichkeit und Zuverlässigkeit helfen die „Sprechmaschinen“ (Soyka 1931,58) Kursverluste zu minimieren. Zugleich bleiben, Parlograph oder Phonograph benutzend, die Hände des Geschäftsmannes frei; die Technologie der Stimmaufzeichnung und -übertragung schließt die Arbeit des Vermögensverwalters und -vermehrers gewissermaßen an das Maschinenzeitalter an.

In Franz Theodor Csokors Schuss ins Geschäft sitzt der Firmenchef Robert Eißler „rastlos in einer Kontorhölle der Metropole, umknattert von Schreibmaschinen, umschrillt von Telephonen, umquirlt von Menschen, wie eine Spinne im Netz, die jeden Faden prüft. Er ist der Typus seiner Zeit, der ,Parforcemensch am Schreibtisch‛ (Csokor 1924, 21), ausgestattet mit dem Trieb „nach dem, was Peter Altenberg ‚die hundertperzentige Verzinsung des Lebens’ nannte“ (ebd., 23). Eißler ist der „weitdisponierende Chef […], dessen traumlose straffe Kraft der Sachlichkeit […] widerwillig Bewunderung abnötigt“ (ebd., 48).

Das ist eine (Bild-)Quelle, aus der sich das diffuse Konglomerat der neusachlichen Weltsicht ergibt. Sachlich disponieren bringt Erfolg, also Macht. „Ein Arbitrageur hatte eben keine Nerven zu haben; wer täglich zehn Telephongespräche mit London, Paris und Zürich erledigte, mußte eine Eisenbetonkonstruktion in sich tragen“, denkt in Hans Fleschs Roman Auszug und Wiederkehr (Flesch 1929, 18f.) ein junger Rechtsanwalt; er hat an der Börse zuerst „viel Geld gemacht, selbständig arbitragiert“ (ebd., 18), arbeitet nun aber im Rechtsbüro einer Großbank. Als der Roman 1929 erschien, war die Zeit der großen Spekulationsgewinne schon vorbei, zu telefonieren wird es freilich auch im Rechtsbüro der Großbank viel gegeben haben, zumal im Jahr des Bankenkrachs 1929.

Der sagenhaft reiche Geschäftsmann Aschermann in Franz Werfels Barbara oder Die Frömmigkeit (1928) lässt sich im Restaurant das Telefon an den Tisch bringen. „Der Fernsprecher neben dem Gedeck rief einen Eindruck von Allgewalt und Allgewichtigkeit hervor, den auch Aschermanns heisere Herzlichkeit nicht abschwächen konnte.“ (Werfel 1996, 420) Das schreibt dem Telefon die Aura der Macht zu, verschränkt mit Erotik, weil der „Eindruck von Allgewalt und Allgewichtigkeit“ per se eine erotische Ausstrahlung hat, und auch, weil zeitgleich in Bars und Nachtlokalen das Tischtelefon als Medium der Kommunikationsanbahnung installiert wurde.

5. Poetisierungen und Erotik

Neue Medientechnologien werden meist rasch für erzählerische Strategien genutzt, die zunächst oft an Vertrautes anknüpfen, so wie die Weiten des Internets dem Erzählmodell ‚Das wiedergefundene Manuskript‘ neue Impulse verliehen (vgl. EPH 2017). Raoul Auernheimer nutzt das Telefon in seinem Roman Die linke und die rechte Hand als Echtzeit-Kontrollinstrument in Sachen Treue. Unter dieser Art der Nutzung des Mediums Telefon litt schon Arthur Schnitzler in den 1890er Jahren während seiner Affäre mit Adele Sandrock; immer wieder musste er sich rechtfertigen, wenn er bei ihren (Kontroll-)Anrufen im Café Central zur festgesetzten Stunde noch nicht zugegen war (vgl. EPH 2003). Neu in Auernheimers Roman ist hingegen die Implementierung des Telefonfräuleins in der Rolle der klassischen Mauerschau; bis die nächste Verbindungsanfrage ihre Aufmerksamkeit abzieht, kommentiert das Fräulein als neutrale Instanz das mitgehörte Gespräch.

Auch die infrastrukturellen Einrichtungen der neuen Technologie versucht die Literatur der Zeit poetisch zu fassen. „Die Notenlinien der Telegraphendrähte trugen durch die verworrene Luft eine Melodie von Ferne zu Ferne.“ So lautet der erste Satz von Josef Friedrich Perkonigs Novelle Ingrid Pan (Perkonig 1928, 7), und später, bei Cyrills Liebesspaziergang mit Ingrid, heißt es: „Jede Telegraphenstange, an der wir vorbeigingen, tönte uns ihren dunklen Akkord nach“ (ebd., 102).

Phänomenologisch interessanter ist Perkonigs Verwendung der neuen Technik als ‚inszenierte Ausrede‘ zur Lösung bzw. abrupten Beendigung von Konfliktsituationen. Als ihm sein Freund Donatin mitteilt, dass just jene Ingrid, die Cyrill seit Tagen nicht aus dem Kopf geht, bei ihm zu Gast sei, lässt er den Hörer fallen. „Mochte Donatin glauben, die telephonische Verbindung sei unterbrochen worden, das Fräulein im Amte hätte uns getrennt, ein Draht sei zerrissen, eine Schraube gelockert.“ (ebd., 40f.)

Die vorgetäuschte oder absichtlich herbeigeführte Störung in der Leitung ist eine neue Option in der zwischenmenschlichen Kommunikation, auch für die konfliktfreie Beendigung von Beziehungen. Joe Lederergeb. am 12.9.1904 in Wien – gest. am 30.1.1987 in München; Erzählerin, Lyrikerin, Übersetzerin, Drehbuchautorin Da..., stets eine hellhörige Beobachterin von Veränderungen in den kleinen Details des Alltags – auch in Gefühlsdingen, lässt die Titelfigur ihres Romans Das Mädchen George von einem derartigen Erlebnis erzählen:

Auf keinen Brief hat er dann geantwortet. Da habe ich ihneinmal angerufen. Ich weiß noch, ich habe ein rotseidenes Pyjama angehabt. Aber er hatmeine Stimme erkannt und den Hörer weggelegt. Im roten Pyjama bin ich dort gestanden, unddas Telephon hat knax gemacht […] das werd’ ich noch hören, wenn ich alt und taub bin! (Lederer 1928, 143)

Victor Wittner hat in seinem Gedichtband Der Mann zwischen Fenster und Spiegel beide Optionen – das Gelingen und das Scheitern der Beziehungspflege via Telefon – lyrisch nebeneinander gestellt. Das Gedicht Telephonische Verbindung ist ein Lob auf die neue Technik im Dienste von Liebesangelegenheiten:

O Wunder! Wie ich in Dein Zimmer finde,

durch Wand und Widerstand mit meinem Wort,

und unsre Stimmen aneinander binde.

Sie fließen durch den Tunnel-ohne-Ort – (Wittner 1929, 46)

Auf der gegenüberliegenden Seite beschreibt das Gedicht Telephon den Versuch des lyrischen Ich, über das „Fräulein“ vom Amt eine Verbindung herstellen zu lassen, was in diesem Fall an der Technik scheitert:

Hallo? Wer meldet sich jetzt?

Hier ein Herz! Wer hört, wer begreift? –

Die Leitung pfeift:

Besetzt! (Ebd., 47)

6. Das Fräulein vom Amt

Das neue Arbeitsfeld, in den Telefon-Schaltzentralen die Verbindungen durch Steckkontakte herzustellen, wurde rasch eine rein weibliche Domäne. Die höhere Stimmlage war leichter verständlich und die wartenden Teilnehmer verhielten sich gesitteter, wenn sie eine Frauenstimme hörten. Telefonistinnen waren als Beamtinnen meist Töchter aus besseren Familien, der Beruf also eine angesehene Option für junge Frauen (vgl. GO/AK 1993).

Wie die Vermittlungstätigkeit der Telefonfräulein genau funktioniert hat, ist in Georg Fröschels Kriminalroman Der Schlüssel zur Macht nachzulesen. Edgars Geliebte Olga ist eine selbstbewusste Telefonistin. Als er die Beziehung beenden will und ihr ein letztes Treffen vorschlägt, lehnt Olga, mit Verweis auf Schnitzlers Anatol, entschieden ab:

Nein, mein Lieber […]. Ich kenne diese gemütlichen Abschiedssoupers. […] Es tut mir leid, ich muß dich um deine gemütliche Rührung bringen, ich brauche keine Gefühlskomödie, darüber bin ich hinaus. Leb‘ wohl, ich muß um drei Uhr in meinem Amt sein.“ (Fröschel 1919, 31f.)

Es sind ihre Unabhängigkeit und das „Amt“, aus denen Olga ihre Autorität bezieht.

Aus dieser Position heraus ist es ihr ohne weiteres möglich, ihn auch nach dem Ende der Beziehung praktisch in seiner Rolle als Hobbydetektiv zu unterstützen. Der Zufall, den die Krimiliteratur immer braucht, will es, dass Olga genau für jenen Nummernkreis zuständig ist, zu dem der Anschluss des ermordeten Professor Lund gehört. Da sie vermutet, dass Edgar sie wegen Lunds Tochter verlassen hat, achtet sie besonders genau auf die bei Lunds ein- und ausgehenden Telefonate, um keinen Anruf Edgars zu versäumen. So erinnert sie sich auch an jenen Anruf, bei dem Lund starb. Damit legt sie die entscheidende Spur zum Täter, der den Mord literarhistorisch gleichsam als Realisierung einer Kafkaschen Fantasie inszeniert hat.

„Übrigens ist die Vorstellung ganz hübsch, daß in Berlin ein Parlograph zum Telephon geht und in Prag ein Grammophon, und diese zwei eine kleine Unterhaltung miteinander führen“ (Kafka 1999, 57f.), schrieb Kafka am 22./23. Jänner 1913 an Felice Bauer. Nur sechs Jahre später gehen in Fröschels Kriminalroman tatsächlich ein „Parlograph“ – der Markenname für die Diktiermaschinen der Carl Lindström AG, bei der Felice Bauer arbeitete – und ein Grammophon zum Telefon und verüben einen Mord. Der Mörder spielt Professor Lund via Telefon den Todesschrei seiner Tochter vor, den er bei ihrem Vorsprechen in der Schauspielschule aufgezeichnet hat. Der eingespielte Todesschrei der Tochter wird für den Vater zum tödlichen Gift. Die Verschaltung von konservierter menschlicher Stimme und Telefon, in dessen Hörer die Aufzeichnung eingespielt wird, ergibt das zwei Technologien kreuzende Mordinstrument, das den Herzinfarkt auslöst.

Gesundheitliche Bedenken sieht Olga in ihrem für sie erfüllenden Beruf übrigens nicht. Joe Lederers Das Mädchen George hingegen hat bei ihrer langweiligen Arbeit im Büro einer kleinen Bank die Krankheitsdiskurse rund um das Telefon durchaus im Ohr: „Wenn nur diese Kopfschmerzen nicht wären! Kann das vom Telephon kommen? Den ganzen Tag schreit das Telephon“ (Lederer 1928, 84).

7. Telefon und Telepathie

Neue, avancierte Technologien rufen mitunter auch mystische Interpretationen auf den Plan. Der Schnelligkeit und schrillen Omnipräsenz des Telefons im geschäftlichen wie privaten Bereich wurde rasch das ,telepathische Telefon‘ gegenübergestellt. In Vicki Baums Die Tänze der Ina Raffay versichert Inas Jugendfreund Fernand, dass er sie immer „hören“ werde:

Ich werde dich anrufen, Ina, wenn es nötig ist,und auch du kannst mich rufen; ich werde immer an dich denken und dich immer hören. […]Warum sollte ich es nicht glauben? Ich glaube doch auch an Telefon und Telegraf, an das Wunder, daß man aufs Postamt geht und eine undefinierbare Kraft dazu zwingt, ‚Herzliche Glückwünsche’ zu übermitteln.Die Mönche auf der Hochebene von Tibet wieder bauen keine Telegrafenämter,sondern schicken einander ihre Botschaften telepathisch. Der Unterschied in der Methode macht nichts aus, wenn man das Wunderbare im allgemeinen anerkennt.(Baum 1921, 76)

Und es funktioniert tatsächlich. Gerät Ina in Not, ist Fernand zur Stelle, während bei den Telefonaten mit ihrem Ehemann zwar die Leitung problemlos funktioniert, aber keine Verständigung gelingt.

Etwas hintergründiger legt Hugo von Hofmannsthal die ‚telepathischen‘ Potentiale des Telefons in seinem Stück Der Schwierige aus dem Jahr 1921 an. Baron Hans Karl [Kari] Bühl, der das Telefon normalerweise seinen Diener bedienen lässt, weil er „diese indiskrete Maschine“ (Hofmannsthal 1974, 35) verachtet, telefoniert eines Tages mit seinem Freund, dem Grafen Hechingen. Es geht um Karis Mission, bei der abendlichen Soiree Antoinette Hechingen mit ihrem Gatten zu versöhnen, der allerdings nicht weiß, dass sie Karis Geliebte war. „Du weißt, daß ich das Mögliche versuchen werde“, sagt Kari zu Hechingen, und dann wird die Kommunikation schwierig:

Es entsprichtdoch auch meiner Empfindung. Es entspricht meiner Empfindung! Wie? Gestört? Ich habe gesagt: Es entspricht meiner Empfindung. Empfindung! Eine ganz gleichgültige Phrase! Keine Frage, eine Phrase! Ich habe eine gleichgültige Phrase gesagt! Welche? Es entspricht meiner Empfindung. Nein, ich nenne es nure ine gleichgültige Phrase, weil du es so lange nicht verstanden hast. Ja. Ja. Ja! Adieu. Schluß! (ebd.,39f.)

Hechingens ‚Verhörer‘ haben gewissermaßen die ihm unbekannten Fakten – Karis Verhältnis mit seiner Frau – hörbar gemacht. Kari selbst überantwortet in seiner nonchalanten Art das Kommunikationsproblem mit seinem betrogenen Freund weniger der Technik als Hechingers Charakter, es gibt eben „Menschen, mitdenen sich alles kompliziert, und dabei ist das so ein exzellenter Kerl!“ (ebd., 40)

8. Gespensterkunde

Die schwer fassbare Funktionsweise der neuen Kommunikationstechnologien regte wohl auch die zeittypische Begeisterung für Seancen an, bei denen ein ‚Medium’ die Verbindung zum Jenseits herstellt, und führte zu eigenwilligen Parallelisierungen von Écriture automatique und Telegraphie.„[I]st meine Einbildungskraft am Ende nur eine Art magischer Empfangsapparat? Etwa das, was auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie eine Antenne genannt wird?“, heißt es in Gustav Meyrinks 1921 erschienenem Roman Der weiße Dominikaner (Meyrink 1982, 7). Seancen, telekinetische oder okkulte Phänomene kommen u. a. auch in Romanen von Raoul Auernheimer, Vicki Baum, Oskar Maurus Fontanageb. am 13.4.1889 in Wien – gest. am 4.5.1969 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Journalist, Herausgeber Das Port..., Georg Fröschel, Emil Hadina, Arthur Holitscher, Ödön von Horváth, Robert Neumann, Leo Perutzgeb. am 2.11.1882 in Prag – gest. am 25.8.1957 in Bad Ischl; Schriftsteller Als Sohn einer jüdischen Textilfabri..., Sir Galahad, Martina Wiedeigentl.: Alexandrine Martina Weisl, geb. am 10.2.1882 in Wien als Alexandrine Martina Schnabl – gest. am 25.1.1957 in... und immer wieder bei Otto Soykageb. am 9.5.1881 in Wien – gest. am 2.12.1955 in Wien; Schriftsteller Nach dem frühen Tod seines Vaters, einem jüdis... vor.

„Inmitten der allgemeinen Begeisterung über drahtlose Verständigung wird eine Auseinandersetzung wiederbelebt, bei der es um die Möglichkeit geht, Gedanken eines Bewußtseins in ein anderes Bewußtsein zu übertragen“ (HUG 2003, 94). Auch Sigmund Freud musste mit einem Vortrag in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung darauf reagieren, der mit dem Titel Traum und Telepathie 1922 in der Zeitschrift Imago publiziert wurde (SF 1922).

Vielleicht am intensivsten ausformuliert ist die Vorstellungvon Gespensterkunde als früherer Ausprägung der neuen Telekommunikation in Rudolf Hans Bartschs Roman Die Apotheke.

Eure Wissenschaft wird diese Erscheinungen bestimmt noch einmal registrieren und wieder zu rufen versuchen dann, wenn das alles zu spät ist. Bloß hier,hart an der südostdeutschen Grenze zum unberührten Lande des südslawischen Aberglaubens, hier steckt noch die alte Orakelkraft der Pythia im Menschen, das Urgeschöpf, das noch nicht abgerichtet ist, an seine graue Gehirnrinde allein zu glauben. […] Dann können die sogenannten ‚Geister‘ los sein, die nichts sind als vielleicht Emanationen gesammelter Unterkräfte – oder wie man das nennen soll. (Bartsch 1928, 7f.)

Das erklärt der technischen Fortschritten durchaus aufgeschlossenePfarrer des Orts, denn prinzipiell sei die „Medialität“ von Geistererscheinungen – wie jene im Haus des Apothekers – „an sichnicht wunderbarer […] als die Wellen des Radio“ (ebd., 76). Es beginne, durchaus positiv verstanden, eineneue „Periodedes Aberglaubens […] infolge Entdeckung der Wellen, Elektronenbahnen undNervenphänomene“, dadurchkomme wieder „verworreneBuntheit in die aus gelangweilten und durch- und ausgelehrten Seelen“ (ebd.,57). Ausdruck dafür seien „merkwürdige Volksveränderungen, die bei der Masse in stupide Tanzwut, beiFeinnervigeren aber in ebenso dumme – nein: in nervöse Geister- und Jenseitssucht umgegoren war.“ (ebd.,57) Währenddie anderen Bewohner der Apotheke und die honorigen Freunde des Apothekers mitdem Gespenst im Haus gut zu leben verstehen, ist es just der Lehrling Hubert, eineifriger Kinogeher, der den Anblick des Gespenstes nicht erträgt undstirbt.

Zitierte Primärliteratur

- Auernheimer 1938 = Raoul Auernheimer: Wien. Bild und Schicksal. Wien: Otto Lorenz 1938.

- Bartsch 1928 = Rudolf Hans Bartsch: Die Apotheke zur blauen Gans. Roman aus seltsamem Grenzland. Berlin: Rembrandt Verlag 1928.

- Baum 1921 = Vicki Baum: Die Tänze der Ina Raffay. Roman. Berlin: Ullstein 1921.

- Brod 1928 = Max Brodgeb. am 27.5.1884 in Prag – gest. am 20.12.1968 in Tel Aviv; Schriftsteller, Kritiker, Herausgeber, Dramaturg, Komponi...: Zauberreich der Liebe. Roman. Berlin, Wien, Leipzig: Zsolnay 1928.

- Csokor 1924 = Franz Theodor Csokorgeb. am 6.9.1885 in Wien - gest. am 5.1.1969 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Dramaturg, Regisseur Aus einer gutb...: Schuss in’s Geschäft. (Der Fall Otto Eissler). Berlin: Die Schmiede 1924 (Außenseiter der Gesellschaft – Die Verbrechen der Gegenwart. 10).

- Flesch 1929 = Hans Flesch[-Brunningen]: Auszug und Wiederkehr. Roman. Berlin: Wasservogel 1929.

- Fröschel 1919= Georg Fröschel: Der Schlüssel zur Macht. Roman. Berlin: Ullstein 1919 (Die gelben Ullstein-Bücher).

- Ginzkey 1928 = Franz Karl Ginzkeygeb. 8.9.1871 in Pola, Küstenland, Österreich-Ungarn (heute: Pula, Kroatien) - gest. am 11.4.1963 in Wien; Offizier, K...: Der Gott und die Schauspielerin. Leipzig: Staackmann 1928.

- Hochwälder 1995 = Fritz Hochwälder: Donnerstag. Roman. Graz, Wien, Köln: Styria 1995.

- Kafka 1999 = Franz Kafka: Briefe 1913 – März 1914. Hg.: Hans-Gerd Koch. Frankfurt/M.: S. Fischer 1999.

- Hofmannsthal 1974 = Hugo von Hofmannsthalmit vollem Namen Hugo Laurenz Anton von Hofmannsthal geb. am 1.2.1874 in Wien – gest. 15.7.1929 in Rodaun bei Wien; Sc...: Der Schwierige.Der Unbestechliche. Zwei Lustspiele. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1974.

- Lederer 1928 = Joe Lederer: Das Mädchen George. Linz, Wien: Ibis o. J.

- Lederer 1930 = Dies.: Musik der Nacht. Berlin: Universitas1930.

- Meyrink 1982 = Gustav Meyrink: Der weiße Dominikaner. Aus dem Tagebuch eines Unsichtbaren. Roman. München: Langen Müller 1982.

- Perkonig 1928 = Josef Friedrich Perkonig: Ingrid Pan.Novelle. Wien, Leipzig: Speidel 1928.

- Polgar 1984 = Alfred Polgar: Irrlicht. Hg.: Marcel Reich-Ranicki, Ulrich Weinzierl. Reinbek: Rowohlt 1984 (Kleine Schriften. 3).

- Roth 1989 = Joseph Roth: Das journalistische Werk. Bd 1. Hg., Nachw.: Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1989.

- Soyka 1922 = Otto Soyka: Käufer der Ehre. Roman. Leipzig: Ernst Keil 1922 (Erstausgabe u.d.T. „Herbarium der Ehre“ 1911).

- Soyka 1925 = Ders.: Im Bann der Welle. Roman. Stuttgart:Engelhorn 1925.

- Soyka 1931 = Ders.: Bob Kreit sieht alles voraus.Kriminalroman. Wien: Glöckner Verlag 1931.

- Werfel 1996 = Franz Werfeleigentlich Franz Viktor Werfel, geb. am 10.9.1890 in Prag – gest. 26.8.1945 in Beverly Hills, USA; Schriftsteller...: Barbara oder Die Frömmigkeit.Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1996 (Gesammelte Werke in Einzelbänden).

- Wittner 1929 = Victor Wittner: Der Mann zwischen Fenster und Spiegel. Neue Gedichte. Berlin, Wien, Leipzig: Zsolnay 1929.

- Zweig 1983 = Stefan Zweig: Begegnungen mit Büchern. Aufsätze und Einleitungen aus den Jahren 1902–1939. Frankfurt/M: S. Fischer 1983 (Gesammelte Werke in Einzelbänden).

Zitierte Sekundäriteratur

- EPH 2003 = Evelyne Polt-Heinzl: Korrespondenz in Sachen Liebe – Organisationsstrukturen der Heimlichkeit. In: Arthur Schnitzler im zwanzigsten Jahrhundert. Hg.: Konstanze Fliedl. Wien: Picus 2003, 240–261.

- EPH 2012 =: Dies.: Österreichische Literatur zwischen den Kriegen. Plädoyer für eine Kanonrevision. Wien: Sonderzahl 2012.

- EPH 2017 = Dies.: Aus den Papieren von … Oder das wiedergefundene Manuskript im Nirwana der Cloud. In: Aufgehoben? Speicherorte, -diskurse und -medien von Literatur. Hg.: Susanne Eichhorn, Bernhard Oberreither, Marina Rauchenbacher, Isabella Schwentner, Katharina Serles. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, S. 301–314.

- FAK 1986 = Friedrich A. Kittler: Grammophon Film Typewriter. Berlin: Brinkmann & Bosse 1986.

- HG/AK 1993 = Das Fräulein vom Amt. Hg.: Helmut Gold, Annette Koch. München: Prestel 1993.

- HUG 2003 = Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit. A. d. Amerikan.: Joachim Schulte. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2003.

- JB/RS = Joseph Braunbeck, Reinhard Schlögl: Sturm-und Drangzeiten des Radios. In: Vom Dampfradio zur Klangtapete. Beiträge zu 80Jahren Hörfunkin Österreich.Wien, Köln,Weimar: Böhlau2004.

- PM 1928 = Paul Morgan: Stiefkind der Grazien.Tagebuch eines Spaßmachers. Ill.: George G. Kobbe. Berlin: Universitas 1928.

- PW 1990 = Peter Weibel: Vom Verschwinden der Ferne.Telekommunikation und Kunst. In: Vom Verschwinden der Ferne. Telekommunikation und Kunst. Katalog zur Ausstellung des Deutschen Postmuseums in Frankfurt am Main, 2. Oktober 1990 bis 13. Januar 1991. Hg.: Edith Decker, Peter Weibel. Köln: DuMont 1990 (DuMont-Taschenbücher. 257), 19–77.

- SF 1922 = Sigmund Freud: Traum und Telepathie. In: Imago.Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften. Jg. 8, 1922, H. 1, 1–22. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/imago1922/0011/image.

- SM 2000 = Siegfried Mattl: Wiener Paradoxien: Fordistische Stadt. In: Metropole Wien. Texturen der Moderne. Bd 1. Hg.: Roman Horak. Wien: WUV-Universitätsverlag 2000 (Wiener Vorlesungen. 9).

- WB 1989 = Walter Benjamin: Berliner Kindheit um neunzehnhundert. In: Gesammelte Schriften. Bd. VII.1. Hg.: Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M: Suhrkamp 1989, 385–433.