Postexpressionistische ‚Praetension‘, Bolschewismus, ‚köstlicher Zauberberg‘ und ‚unvergleichliche Bergner‘: Arthur Schnitzler als Leser, Beobachter und Kommentator der literarisch-kulturellen und medialen Szene der 1920er Jahre

Arthur Schnitzler, Autor des Jungen Wien, der Wiener Moderne, aber auch der Zwischenkriegszeit, hat bekanntlich seit 1879 Tagebuch geführt und dieses dazu genutzt, Werkprojekte zu kommentieren, Begegnungen und Anmerkungen zum Zeitgeschehen bzw. zum literarischen Leben meistens knapp, jedoch systematisch festzuhalten. Anhand von signifikanten Zwei-und Dreijahresabschnitten versucht der nachfolgende Beitrag die Lektüren zwischen 1919 und 1930, wichtige Begegnungen, Teilnahme an Debatten und begleitende Reflexionen zum Zeitgeschehen zu erfassen, zu strukturieren und daraus Thesen und Schlussfolgerungen im Hinblick auf deren Position und Relevanz im zeitgenössischen Diskursfeld abzuleiten.

Von Primus-Heinz Kucher | Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

- Auftakt

- Zäsur 1919 – expressionistische und andere Herausforderungen

- Inflation und Hakenkreuzler – Lektüren und Kommentare 1923-25

- Lektüren 1928-30

- Kino- und Filmkonsum

- Resümee

1. Auftakt

Dem Tagebuch als Journal intime, als Filter dessen, was der Erinnerung wert befunden wird, aber auch als „journales Schreibsystem“1, das Alltägliches und Hochprivates ebenso verzeichnet wie markante Wahrnehmungen im Kulturellen wie Politischen und hierfür spezifische Techniken der Chiffrierung entwickelt wie z.B. serielle Methoden der Annotation (RG, 75), hat sich auch im Fall Schnitzlers seit einigen Jahren die Forschung zugewendet. Im Hinblick auf einzelne werkgenetische Aspekte, auf die Relevanz von Traum-Stoffen für das Werk, die Wahrnehmung und penible chronikalische Fixierung von antisemitischen Manifestationen oder zur Bindungs- bzw. Trennungsproblematiken liegen inzwischen auch schon entsprechende Analysen vor2. Es überrascht aber doch, dass die z.T. zwar sehr knappen, aber mitunter doch aufschlussreichen Eintragungen zu Lektüren sowie zu Aspekten des zeitgenössischen Literatur- Theater- und Kulturbetriebs bislang eher punktuell oder am Rande die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen haben. Der vorliegende Beitrag, eine ausgeweitete Fassung aus einem bereits 2012 vorgelegten (Kucher 2012), will neben einem Versuch der Erfassung des Lektürespektrums anhand dreier für die 1920er Jahre signifikanter Jahresabschnitte (1919-20, 1923-26, 1928-30) der Frage nachgehen, ob sich in Schnitzlers Lektüren spezifische Schwerpunkte identifizieren lassen, die zugleich ästhetische wie zeitsymptomatische Aussagekraft besitzen. Sollte dies der Fall sein, dann schließt sich daran die Frage nach Parametern an, insbesondere ob solche auch Parallelen zu zeitgenössischen Tendenzen, wie sie einzelne Debatten und die Literaturgeschichtsschreibung nahelegen – z.B. zu jenen über den Expressionismus, den Geschichts- oder Zeitroman, neusachliche Verfahren – aufweisen. Auch jene nach den kennzeichnenden Aspekten und markanten Veränderungen innerhalb des Literatursystems (Verlagsbeziehungen, Urheberrecht, Medialisierung, Ökonomisierung, Organisationsforen), aber auch des politisch-sozialen Lebens Schnitzler werden zur Diskussion gestellt, insbesondere im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß sie den Autor zu Kommentaren oder gar zu Interventionsversuchen motiviert haben.

Immerhin lässt bereits eine flüchtige Durchsicht der Eintragungen Schnitzler als Konsumenten beachtlicher Textmengen hervortreten. Darin spielgelt sich zum einen ein Interesse, über das Werk von Zeitgenossen, vor allem jener, die zum engeren, aber auch weiteren Bekannten- und Begegnungskreis zählten, informiert zu sein, zum anderen, zeitgenössische Neuerscheinungen und die zahlreich ihm vorgelegten Manuskripttexte durch Lektüren begleitend zu kontrastieren. Diese können einerseits einem Spektrum klassisch-moderner, andererseits einem internationalen, insbesondere französischsprachigen Textfeld zugeordnet werden. Anders und zugespitzt formuliert: nach der Lektüre eines Hasenclever-, Kornfeld-, oder Jahnn-Textes bzw. junger Autoren (Karlweis, Kaltnecker z.B.) scheint Schnitzler nicht selten Zuflucht bei einem Kontrastprogramm zu nehmen, das z.B. aus Goethe, Dostojewski und/oder Balzac, Ende der 1920er Jahre auch Dos Passos bestehen konnte. Im Vergleich zu den Traum-Protokollen, den in sich elaboriertesten Texten im Tagebuch, nehmen sich die Lektüre-Kommentare zwar meist knapp bis hin zur Nicht-Kommentierung aus, was zunächst enttäuschend wirkt, aber dem präzisen System der Annotationstechnik (analog zu den Kinobesuchen oder den Tee-Gesprächen) und somit auch einem System von chiffrenartigen Kodewörtern (un/leidlich, ohne Genuss, ziemlich überflüssig, versnobt, begabt, gar nicht übel, interessant etc.) geschuldet ist. Daraus ergeben sich Fragen nach Konvergenzen oder Divergenzen in begleitenden Brief-Korrespondenzen, die in den 1920er Jahren im engeren Freundeskreis, etwa mit Richard Beer-Hofmanngeb. am 11.7. 1866 in Wien – gest. am 26.9.1945 in New York; Schriftsteller, Dramatiker, Regisseur, Kritiker, Exilant ... oder mit Hugo von Hofmannsthalmit vollem Namen Hugo Laurenz Anton von Hofmannsthal geb. am 1.2.1874 in Wien – gest. 15.7.1929 in Rodaun bei Wien; Sc... zwar rückgängig gepflegt3, die aber phasenweise mit Konsequenz weiterverfolgt wurden wie z.B. jene mit Georg Brandes, Jakob Wassermanngeb. am 10.3.1873 in Fürth b. Nürnberg – gest. am 1.1.1934 in Altaussee, Steiermark; Schriftsteller, Essayist Aus:... oder neuen beruflichen und privaten Kontexten, z.B. im Umfeld des Verlegers Paul Zsolnay verpflichtet waren (GBAS).

2. Zäsur 1919: expressionistische und andere Herausforderungen

„Las die Maringotte von Krell […] Begabt in der neuesten Manier, aber unleidlich versnobt.“ (TB 22.12.1919)

Die ersten Jahre der jungen Republik, 1919-1920, präsentierten sich für Schnitzler in mehrfacher Hinsicht als ambivalente und markierten – wie für andere Schriftsteller auch – eine Zäsur innerhalb einer bereits reichen und vielseitigen Werkbiographie sowie seiner Vita überhaupt. Die Auseinandersetzung mit den neuen politischen Verhältnissen in Österreich und den elementaren Veränderungen in Zentral- und Osteuropa beschäftigten den Autor nahezu täglich, wie die Intensität der Einträge im Tagebuch, d.h. die zahlreichen Gespräche mit Freunden, Bekannten oder Besuchern wie z.B. mit Arthur Kaufmann, Josef Redlich und Josef Popper (Lynkeus) über den prekären Status der jungen Republik, über den als Bedrohung empfundenen Bolschewismus und seiner meist ins Lächerliche getauchten österreichischen Sympathisanten, „verworrenen Communisten“, wie z.B. Werfel und Kisch (TB 1919, 229), nahelegen. Dabei hatte er immerhin die Genugtuung, durch die Wiener Erstaufführung seines Stückes Professor Bernhardi im Dezember 1918 im Deutschen Volkstheater dieses als Meilenstein für eine künftige ‚republikanische Kultur‘ in weiten Teilen der Kritik wahrgenommen zu sehen 4.

Ähnliches gilt für die im Zuge der konfliktreichen politischen Neuordnung auftretenden antisemitischen Übergriffe und Pogrome, allen voran jenen von Lemberg Ende November 1918 während des Krieges zwischen Polen und der Ukraine (TB 1918, 204). Zu den „grauenhaften localen und Weltzuständen“, zur Angst vor „Unruhen, Plünderungen u. dergl.“ (TB 1919, 235)5 trat überdies das zunehmend unüberbrückbare Zerwürfnis mit seiner Frau Olga, womit die Stimmungslage, die zahlreichen Eintragungen zugrunde liegt – „Zum Krankwerden vor Ekel“ (14.10.1919) – grob umrissen ist.

Die naheliegende Vermutung, Schnitzler würde vor diesem Hintergrund Umsturztexten gesteigerte Aufmerksamkeit widmen, lässt sich vom Tagebuch her gesehen allerdings nicht oder nur punktuell bestätigen. Die Liste der dediziert gesellschaftspolitischen Lektüren ist durchaus überschaubar: am Beginn steht, nach gerade beendeter Lektüre von Heinrich Manns Der Untertan, den das Tagebuch fast kommentarlos verzeichnet, der aber in einem Brief „als ganz außerordentliche Leistung […] kühn im Entwurf, unerbittlich in der Durchführung, von wildestem Humor und mit unvergleichlicher Kunst erzählt“ hymnisch herausgehoben erscheint (ASB, 3.1.1919,169), ein Gespräch im Hause Popper über Wildgans Dies irae (18.1.1919), gefolgt von auszugweiser Lektüre von Poppers Phantasien eines Realisten (27.2. 1919) sowie, bereits in gewissem zeitlichen Abstand, Bernhard Kellermanns Der neunte November (TB 1920/108). Als weitere politisch einschlägige, ja geradezu zeitsymptomatische Kerntexte für 1919 sind einerseits Bucharins „Büchlein…über Bolschewismus – sozusagen das officielle Brevier“, das umgehend als „völlig indiscutabel“ verworfen wird (29.3.1919, vermutlich: Programm der Kommunisten Berlin 1919) sowie Spenglers Untergang des Abendlandes andererseits anzuführen. Konzediert Schnitzler SpenglerBezieht sich vorwiegend auf Oswald Spenglers (1880-1936) Schrift Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologi... zwar „außerordentliches Niveau“, so kommen ihm zugleich Zweifel, ob es „nur geistreich im höchsten Sinn“, im Grunde aber nicht wirklich „bedeutend“ sei. Einer tieferen Auseinandersetzung verweigert sich Schnitzler, indem er selbstkritisch, fast resigniert fehlende „mathematische und philosophische Durchbildung“ (TB 1919, 302) anmerkt, im Unterschied z.B. zu Robert Musilgeb. am 6.11.1880 in Klagenfurt – gest. am 15.4.1942 in Genf; Schriftsteller, Essayist, Wissenschaftler, Theaterkritik..., der Spenglers Opus mit einem glänzenden Essay öffentlich beantwortet und dekonstruiert.6 Zwar wird Schnitzler mit Arthur Kaufmann im August 1919 nochmals seine Spengler-Eindrücke besprechen, aber nicht weiter kommentieren.

Insgesamt geht dieses weite im Juni 1919 auch Richard Dehmels Kriegstagebuch einbeziehende, heterogen wirkende Lektüre-Textfeld in nicht unbeträchtlichem Ausmaß auf Zufälligkeiten zurück: Schnitzler liest einerseits eine jährlich zwar schwankende, aber insgesamt nicht geringe Zahl ihm zugeschickter bzw. vorgelegter Manuskripte, wovon nicht wenige aus dem Bekanntenbereich kamen. Für 1919 verzeichnet das Tagebuch hierzu ein knappes Dutzend einschlägiger Eintragungen. Andererseits bereitet er sich auf die regelmäßigen Theaterbesuche vorab häufig durch auffrischende oder durch Erstlektüren vor, und nicht zuletzt gehen Lektüreentscheidungen auf die zahlreichen gesellschaftlichen Verpflichtungen, insbesondere auf Einladungen zum Tee oder Abendessen zurück. Ein Spezifikum seines Lektüreverhaltens besteht schließlich in der Selbst-Lektüre, d.h. im Lesen älterer Aufzeichnungen oder Texte (Tagebücher, Korrespondenzen, v.a. mit Hofmannsthal, Entwürfe u.a.m.), die Schnitzler einem Ordnungsprozess unterwirft bzw. auf ihre Verwendbarkeit für weitere Werkprojekte überprüft. Dies ist in Rechnung zu stellen, will man die Frequenz und das Ausmaß sowie Strukturierungs- bzw. mögliche Präferenzmerkmale der Lektürepraxis in den Blick nehmen. Im Folgenden hierzu noch einige weitere Angaben: 1919 las sich Schnitzler durch Texte von immerhin 64 Autoren und Autorinnen; wobei nur fünf davon mit zwei Texten vertreten sind, Goethe allerdings mit vier (Stella, Hermann und Dorothea, Dichtung und Wahrheit, einmal ohne Textnennung): Bahr, Dostojewski, Gomperz, Maupassant und Popper-Lynkeus. Rechnet man die Theaterbesuche, Zeitungslektüren mit Literaturbezug und Vorlesungen im privaten Rahmen hinzu, muss wohl von einem Spektrum von rund 80 AutorInnen und mindestens ebenso vielen Einzeltexten (Lyrik ausgenommen) ausgegangen werden. Parallele Briefstellen legen weitere Lektüren nahe, die im Tagebuch nicht ausdrücklich verzeichnet sind.7 Der größte Teil dieses Spektrums bezieht sich zwar auf zeitgenössische Autoren, doch Schnitzler kommt immer wieder auf Texte aus dem klassischen Kanon – neben Goethe und Dostojewski waren dies im Jahr 1919 Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Prosper Merimeé, Edmond Rostand, Caroline Schlegel, Jonathan Swift nebst den weniger bekannten P.V. Besenval, Pierre Berton oder Hendryk Kistemaker – zurück, die er, ohne sie ausführlicher zu kommentieren, der neuesten Literatur entgegenstellt. Letztere erscheint ihm trotz Zubilligung von Talent im Einzelfall weitgehend im Zeichen einer um Selbstdarstellung bemühten affektierten spät- oder schon postexpressionistischen ‚Praetension‘ zu stehen, wie er anlässlich der Lektüre von Paul Kornfelds Drama Himmel und Hölle (1919) festhielt:

Praetension! Affectation! Hochmut! Wichtigthuerei! Natur- und Musikferne! […] Und im technischen welche Saloppheit!- im Stil welch klägliches Gemisch von Sturm und Drang – Romantik – Symbolismus – Naturalismus – in expressionistischer Sauce!- (TB 1919, 261).

Ähnlich schroff in der Ablehnung lesen sich die Urteile zu Hermann Bahrs Roman Die Rotte Korah („unleidlich“, TB1919, 242)8, Walter Hasenclevers Antigone anlässlich der Volkstheater-Aufführung („diese literarische Sentimentalität kalter harter Streber und Struggler“ (TB 1919, 263), zu Insel der Diana von Marta Karlweiss („scheußliche Sache, TB 1919, 256), zu dem Galilei-Drama Sterne von Hans Müller („Praetensiöser Schmarrn“, TB 1919, 309) zu Robert Michels Der Heilige Candidus, das trotz „gut gesehenen realistischen Kriegsdetails“ ihm als „ziemlich überflüssiges katholisches Theaterstück“ erscheint (TB 1919, 268).

»Praetension« ist, wie bereits angesprochen, einer der Schlüsselbegriffe in der negativen Kommentierung insbesondere der (post)expressionistischen Produktion gegenüber. Am deutlichsten exponiert sich Schnitzler dabei anlässlich der Lektüre von Hans Henny Jahnns Pastor Ephraim Magnus, für den der Autor 1920 mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet wurde und das zugleich seinen von Kontroversen begleiteten literarischen Durchbruch markierte, wenn er festhält:

…Ich glaube, hier ist der Gipfel erreicht: Unflätigkeit, Phantasielosigkeit, Praetension, Dürre, Sadismus, Masochismus, Impotenz, – geheuchelte Menschenliebe, innerste Bösheit, Unfähigkeit des Gestaltens, Größenwahn, – dazu absolut langweilig. (TB 1919, 312)

An einer Ablehnung wie dieser stellt sich die Frage nach möglichen Gründen und ästhetisch-politischen Kontexten, die zu einer derart scharfen Verwerfung eines thematisch gewiss provokanten, aber auch sprachlich und intellektuell radikalen und konsequenten Dramas über die verlogene Kriegs-Moral (als Entstehungshintergrund gelten die Jahre 1916/17) durch Schnitzler geführt haben könnten. Die zweifellos irritierende Zuspitzung von Körperlichkeit auf extreme martyriumartige Leidensfähigkeit einerseits sowie exzessive, auch inzestuös ausgerichtete Lustbefriedigung andererseits, in der Jahnn die durch den Krieg virulent gewordenen Abgründe der Reduktion von Leiblichkeit auf bloße Materialität bloßzustellen hoffte und weniger den Inzest als eher eine poetische Wiederkehr antiker Mythen beschwor (US, 287), überstiegen vermutlich Schnitzlers Vorstellungen vom Darstellbaren – auch im Rahmen eines modern-experimentellen Theaters. Als blasphemisch missverstanden, erschien ihm Jahnns exzessiver Körper-Diskurs als einer auf Gewalt setzende Intervention gegen die logozentrische Ordnung. Dagegen sei dieses Drama, so Klaus Mann, eine „großartige Gewagtheit“, ein „Stück von ungeheurer Erhabenheit“,9 eine Art Erlösungsutopie gerade aus einem die Grenzen auslotenden Diskurs des Pathologisch-Verbrecherischen und mysterienartiger Askese heraus. Ähnlich hat auch Alfred Döblin anlässlich der Aufführung in der Inszenierung durch Arnolt Bronnen reagiert, als er das Drama als „ein wirklich faustisches Stück“, das „die dunkle Tiefe einer wirklichen Seele“ besitze, einschätzte.10

Verknüpft man die Kommentare zur Bolschewismus-Gefahr mit jenen über politisch exponierte Autoren, die diesem (vorübergehend) nahestanden und zugleich der expressionistischen Bewegung zugerechnet werden können, so drängt sich ein Erklärungsmuster auf, das in den kommentierenden Eintragungen zumindest hinsichtlich der semantischen Konnotationen frappierende Analogien aufweist. Berichtet z.B. Kurt Sonnenfeldgeb. am 5.11.1893 in Wien – gest. am 15.3.1938 in Wien (Freitod); Journalist, Schriftsteller S. stammte aus einer jü..., dessen frühe (temporäre) anarcho-kommunistischen Einstellungen gepaart mit bürgerlichen Umgangsformen Schnitzler trotz manchem Fauxpas zu tolerieren geneigt war,11 als Kriegs- oder Friedensdichter, als Anarchist, nur nicht als Journalist – so sollen Sie mir willkommen sein.“ ASBW, 198.] von Besuchen kommunistischer Versammlungen und Treffen mit Egon E. Kischgeb. am 29.4.1885 in Prag – gest. am 31.3.1948 in Prag; Journalist, Schriftsteller K., Sohn eines jüdischen Tuch..., so liest sich der Kommentar vom 4.2.1919 dazu unmissverständlich: „Scheint ein Gemisch von literarischen Judenbuben, Raubgesindel und Idioten…“ (TB 1919, 227). Auch anlässlich des Besuchs der Burgtheater-Generalprobe des Dramas Das Geschlecht von Fritz von Unruh – „…das Stück – unbeschadet dem zweifellosen Hauch von Größe – unangenehm.“ (TB 1919, 290) – sowie einiger seiner Vorträge, die bei Schnitzler Interesse erweckt und in der Folge eine persönliche Annäherung angebahnt haben, bleibt Schnitzlers Verdikt über den Expressionismus, diesmal festgemacht an Ehrenstein und Hasenclever, nicht nur aufrecht sondern wird mit dem Angstgespenst »Bolschewismus« parallelisiert: „Hassgeist des Expressionismus und Bolschewismus“ (TB 1919, 295).12

Nur dem „verworrenen Communisten“ Franz Werfeleigentlich Franz Viktor Werfel, geb. am 10.9.1890 in Prag – gest. 26.8.1945 in Beverly Hills, USA; Schriftsteller... (TB 1919, 229) gegenüber zeigt Schnitzler eine gewisse Wandlungsbereitschaft, die sich nach einem Abendessen in Worten wie „…frisch, sympathisch – wir gefielen einander wieder sehr“ (TB 1919, 278) ausdrückt. Ihm billigt er nach der Lektüre von Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig immerhin zu, trotz „ethische[r] und logische[r] Confusion“ doch auch „höchst begabt“ zu sein (TB 1920/ 41). Neben der politischen Parallelisierung von Expressionismus und Bolschewismus hat Schnitzler auch das Gewicht der expressionistischen Autoren bei S. Fischer gestört, wie Briefstellen sowie eine Eintragung unmittelbar nach jener zu Jahnns Pastor Ephraim Magnus – „Neuerscheinungen, die Kontrast zu Fischer verstärken“ (TB 1919, 313) – nahe legen.

Vorbehaltlose Zustimmungen zu einem Text bzw. Autor mit entsprechender Kommentierung sind im Jahr 1919 höchst selten und meist auf zugeschickte Manuskripttexte begrenzt: „sehr begabt“ erscheinen ihm z.B. Novellen von Egon Frey (TB 1919, 307), „vorzüglich“ die von Arthur Kaufmann vorgetragenen philosophischen Märchen (TB 1919, 314); häufig werden aber im Ansatz positive Anmerkungen von Einschränkungen begleitet, die mitunter in Kritik kippen. Stefan Zweigs Verhaeren-Buch figuriert z.B. als „Erinnerungsbüchlein“, Henri Barbusse L’Enfer wird „mit Interesse und Widerstand“ gelesen (TB 1919, 273) und Hugo von Hofmannsthals Die Frau im Schatten weise „Im Einzelnen hohe Qualitäten“ auf, – sei jedoch „als ganzes mir wahrhaft unleidlich durch eine Art von ethischem Parvenuethum, Manierismus, Künstelei, innere Kälte.- “ (TB 1919, 302). Annotationen wie diese zeigen den Entfremdungsprozess zwischen den beiden einst eng befreundeten Autoren an, der anhand inkompatibler literar-ästhetischer Positionen deutlich markiert wird.

Für 1920 ergeben sich auf dem ersten Blick keine auffälligen Veränderungen sowohl in Bezug auf die leicht rückläufig erscheinenden Quantitäten, als auch im Hinblick auf Lesegewohnheiten und deren Kommentierung im Tagebuch sowie bezüglich des Textspektrums insgesamt. Knapp fünfzig Autoren, auch diesmal wieder wenige wie z.B. Goethe, Shakespeare und Werfel, von denen mehr als ein Text verzeichnet wird, bilden den Rahmen: ins Auge fällt allerdings der im Vergleich zu 1919 gestiegene Anteil der Klassiker bzw. der Autoren aus dem 19. Jahrhundert (14 Nennungen von Bandello bis Tschechow, wobei die deutschen Realisten C.F. Meyer und Theodor Storm freilich „ohne rechtes Vergnügen“ gelesen werden, TB 1920,19)13 sowie eine Konstanz im Hinblick auf die zeitgenössische deutschsprachige Literatur.

Trotz heftiger Aversionen der expressionistischen Generation gegenüber liest Schnitzler auch 1920 mehrere Texte von Edschmid, Hasenclever, Kulka, Schickele und Werfel. Seine grundlegende Ablehnung bleibt zwar bestehen, doch die Kommentare wirken abgemildert: Während „die idiotischen verschwindelten Gedichte eines Herrn Kulka […gaben] Anlaß zum Lachen []“ (TB 1920,14), notiert Schnitzler zu Hasenclevers Der Sohn immerhin: „wirkliches Talent; – aber eine schmutzige Seele.“ (TB 192, 23) oder zu Edschmids Die achatne Kugel: „nicht ohne Talent, aber doch dummes Zeug, versnobt, affectirt, unwahr.“ (TB 1920, 15f.) Anlässlich der Generalprobe von Werfels Euripides-Bearbeitung Die Troierinnen verzeichnet das Tagebuch dagegen: „starker Eindruck“ (TB 1920, 53). Schroffe, kompromisslose Ablehnungen wie zuvor Jahnn oder Karlweis gegenüber finden sich selten und bleiben meist auf Bücher zum Bolschewismus/Russland-Thema begrenzt. Schätzt auch Schnitzler (ähnlich wie z.B. Karl Kraus) einerseits Gustav Landauers 1919 neuaufgelegten Briefe aus der Französischen Revolution sehr, so steht er Victor Panins Die schwere Stunde –„begabt, trostlos“ (TB 1920, 74) – bereits skeptischer und Alfons Goldschmidts Moskau 1920 klar ablehnend gegenüber, sei letzteres nämlich ein „widerliches Buch […] mit bolschewistischen Alluren, unaufrichtig, copirter Kerrstil.“ (TB 1920, 87)14.

Ausgesprochen erfreuliche oder anregende Lektüren sind 1920 ebenfalls häufiger als im Jahr zuvor verzeichnet: Arnold Zweigs Novellen um Claudia werden als „sehr fein und begabt“, der Autor überhaupt als „von den jungen einer der sympathischsten und hoffnungsvollsten“ (TB 1920, 15) wahrgenommen; zu Armut von Anton Wildgansnotiert Schnitzler lakonisch zwar, aber doch wertschätzend: „Sein bestes.“ (TB 1920, 42). Auch einige der Novellen Jakob Wassermanns scheinen ihm „ersten Ranges“ (TB 1920, 105) zu sein und Friedrich Gundolfs George-Buch zeichne sich durch „außerordentliches Niveau“ (TB 1920,115) aus. Die eigenen Werkprojekte kreisen bekanntlich um das nur mühevoll vorankommende Weiher-Drama sowie um die Anstrengung, das Sohn-Projekt weiterzuentwickeln.

Vom Kontext des die Lektüren begleitenden sozialen und literarischen Lebens her gesehen lassen sich für 1920 daher sowohl Kontinuitäten als auch Differenzen zu 1919 ausmachen. Unverändert bleibt die grundlegende Strukturierung des Arbeitstages, wobei die Lektüren wie 1919 meist in den Nachmittags- oder Abendstundenplan fallen, unverändert auch die Dichte an gesellschaftlichen Verpflichtungen, die immer wieder mit literarisch-politischen Interessens- oder Diskussionslagen parallel laufen. Artur Kaufmann nimmt dabei neben Felix Salten, Popper-Lynkeus, Richard Specht und Viktor Zuckerkandl eine an Gewicht gewinnende Instanz ein. Neben der allgemeinen Krise, die Schnitzler finanziell zu belasten beginnt – er stellt häufiger Rechnungen auf, vergleicht die Ausgaben- und Einnahmenseite, nimmt die ansteigende Teuerung ab Jahresmitte wahr – sowie neben der ebenfalls als bedrückend empfundenen Ehekrise, die im Dezember 1920 in die Perspektive Scheidung eskaliert (Vgl. TB 7.12.1920, 114), tritt die Revolutions- und Anarchieangst zwar in den Hintergrund, wird jedoch von anderen Krisenwahrnehmungen wie z.B. möglichem Verlust der Schaffenskraft – „…beginne zu fürchten, dass die Schädigung meiner Arbeitskraft irreparabel ist“ (TB 1920, 91) – oder von zunehmenden Differenzen mit dem S. Fischer-Verlag, dem Theater- und Filmbetrieb sowie von den Folgen fehlender klarer Schutzbestimmungen im Urheberrecht abgelöst. Letzteres führt zu einer systematischen und engagierten Hinwendung zu nötig scheinenden Organisierungsaspekten unter Schriftstellern.15 Diese begleiten erste Sondierungen in Bezug auf einen Verlagswechsel (zu Rowohlt auf Vorschlag von Stefan Großmann), der freilich erst einige Jahre später zum neugegründeten Zsolnay-Verlag vollzogen werden wird.

In Bezug auf das literarisch-kulturelle Leben sind dabei einige persönliche Kontakte und Begegnungen von Interesse: Zum einen mit Stefan Hock, einem vielseitigen Germanisten, Herausgeber und Dramaturgen am Burgtheater sowie Mitarbeiter von Max Reinhardtgeb. am 9.9.1873 in Baden/Niederösterreich – gest. am 30.10.1943 in New York (bis 1904 Namensschreibung: Max Goldmann..., zum anderen mit dem Theaterkritiker und Kulturpolitiker des ‚Roten Wien’, mit David Josef Bachgeb. am 13.8.1874 in Lemberg (Lviv) – gest. am 30.1. 1947 in London; Kulturfunktionär, Journalist, Kritiker Aus:..., wobei ambivalente Ein- und Wertschätzungen zahlreiche Eintragungen prägen. Während mit Hock Aspekte der Literaturgeschichtsschreibung oder der literarischen Übersetzung (Shakespeare) erörtert und gemeinsam Generalproben besucht werden, nicht ohne Misstöne – „ durch Germanistik und Renegatentum erheblich beeinträchtigt“ – anklingen zu lassen (TB 1920, 116), gestaltet sich die Beziehung zu Bach noch problematischer. Zunächst abschätzig als „eine Null, parteipolitischer Cottageverächter“ (TB 1920, 27) rubriziert, kommen die Beiden nur langsam, z.B. über Bachs (sich als nicht realisierbar erweisenden) Vorschlag einer Medardus-Aufführung, ins Gespräch – „Auch dieser Mensch aus der Nähe nicht ganz so widerlich, als er eigentlich sein müsste“ (TB 1920, 45) – wobei Schnitzler eine tiefere Skepsis nie völlig ablegen kann, selbst in den Folgejahren, als Bach Schnitzler wiederholt in seiner Wohnung aufsucht und zur Mitwirkung an verschiedenen Vorhaben im weiteren Umfeld der sozialdemokratischen Kunst- und Kulturinitiativen zu gewinnen sucht16. Problematisch gestaltet sich auch die Beziehung zu Hofmannsthal, dessen Stück Der Schwierige im Zuge des Vorabdrucks in der Neuen Freien Presse (Juli 1920) bei Schnitzler auf Ablehnung stößt und die latente Entfremdung verstärkt: „Im ‚Schwierigen’ kommt die Lebenskrankheit Hugo’s , der Snobismus, zu heftigstem literarischen Ausbruch“ (TB 1920, 75).

3. Inflation und Hakenkreuzler – Lektüren und Kommentare 1923-25

Mit Zweig und Wertheimer in einen Wirtshausgarten [….] eine Hakenkreuzlergesellschaft, die uns, oder wenigstens W. aus krakehligen Gründen schon erwartet.“ (TB, 25.7. 1924)

Mit dem Zeitraum 1923-26 steht ein in doppelter Hinsicht brisanter und wichtiger zur Disposition: zum einen eine Schaffensphase in Bezug auf das eigene Werk, die durch die erfolgreich verlaufende Arbeit an Fräulein Else, an der Traumnovelle und an Komödie der Verführungvon Arthur Schnitzler Schnitzler hat an seiner Komödie der Verführung über zwei Jahrzehnte gearbeitet, bis der Krieg... gekennzeichnet ist sowie am Sohn-Fragment, dessen Überarbeitung hin zum Therese-Roman ab September 1924 systematisch in Angriff genommen wird. Zum anderen markierten diese beiden Jahre einen krisenhaften Höhepunkt in der Geschichte der Ersten Republik: den Höhepunkt der Inflationszeit, der auch das literarische Leben dramatisch überschattete, indem Tantiemen und Honorare zu fast wertlosem Papier verfielen. Im August 1923 kostete ein Essen mit der Familie zirka vier Millionen Kronen, im September 1923 ein Konditoreibesuch in Berlin rund zehn Millionen Mark, denen Acconto-Zahlungen des S. Fischer-Verlags in der Höhe von ebenfalls zehn Millionen gegenüberstanden, die Schnitzler verbittert in zwölf Goldmark umrechnet (TB 1923, 78),17 sowie ein Nachschlag von weiteren fünf Millionen, sodass zahlreiche Tagebuchnotizen (bis 1925) die Angst vor zunehmender Verarmung und dem Gefühl, betrogen zu werden – „nichts als Aerger über Nachlässigkeiten, Schäbigkeiten, Betrügereien“ (TB 1923, 94) – zum Thema haben.

Vor diesem durch anhaltende Auseinandersetzungen mit seiner mittlerweile von ihm geschiedenen Frau Olga verdüsterten Hintergrund verwundert es geradezu, dass Schnitzler ein zwar rückläufiges, aber immer wieder neu aufflammendes Interesse für Texte seiner Zeitgenossen verbuchen kann. Für das Jahr 1923 werden insgesamt 37 Texte fast ebenso vieler Autoren als Lektüren ausgewiesen, davon erstmals ein knappes Drittel aus dem Bereich Sachbuch bzw. Wissenschaft mit einem kulturgeschichtlichen Schwerpunkt (Coudenhouve, Carlyle, Flaubert, Reik, Rhyne u.a.). Im Jahr 1924 waren es nur mehr 28 Titel, darunter finden sich aber gewichtige Romane wie z.B. der Zauberberg von Thomas Mann, Franz Werfels Verdi, Marcel Prousts A la recherche du temps perdu oder L’immoraliste von André Gide.

Nimmt man das literarische Spektrum näher in Augenschein, so zeigen sich erwartbare wie ungewöhnliche Textpräsenzen, Kontinuitäten und Einschätzungen. Zu Jahresbeginn steht zunächst die Lektüre eines Buches über Goethe mit eher zwiespältigem Lektüregenuss – „allerlei kluges, sogar richtiges; – aber intolerant und borniert in allem, wo es ums ‚menschliche’ geht“ (TB 1923, 9), am Jahresende „müd und melancholisch“ (TB 1923, 109) die von Freud selbst als ärgerlich empfundenen Biographie von Fritz Wittels Sigmund Freud. Der Mann, die Lehre, die Schule.18 Dazwischen entfaltet sich ein Spektrum an Lektüren, das von unbekannten Autoren und Texten wie z.B. Paul Schlesingers Roman Stephan und Else Hirrlinger, den Schnitzler gar in die Nähe zu den Buddenbrooks rückt – „ein bürgerlicher Roman höchsten Ranges“ (TB 1923, 12), Hans Müllers Vampyr oder Paul Zifferers Die Kaiserstadt über Bertolt Brecht, dessen Trommeln in der Nacht nur „Talentspuren, nicht viel mehr“ (TB 1923, 25) versprechen, bis hin zu Neuerscheinungen seiner Freunde Raoul Auernheimer und Jacob Wassermann reicht, aber auch Namen einschließt, die zu Erfolgsautoren der Zeit zählten: Max Brodgeb. am 27.5.1884 in Prag – gest. am 20.12.1968 in Tel Aviv; Schriftsteller, Kritiker, Herausgeber, Dramaturg, Komponi..., Carl Sternheim und Victor Margueritte mit seinem vieldiskutierten Garçonne-Roman (1922/dt. Die Junggesellin, 1923). Letzterer war für ihn nicht mehr als „ein mittelmäßiges Buch, mit eingesprengten ‚pornographischen Stellen, die Sensation gemacht haben“ (TB 1923, 33; JD,10f.).Tendenziell erscheinen ihm überhaupt die meisten der erwähnten und verzeichneten Texte als „versnobt“, „mittelmäßig“, oder „sehr schwach“, – letzteres formuliert er etwa in Bezug auf Auernheimers Zeitroman Das Kapital. Auch seine anti-expressionistische Grundhaltung klingt gelegentlich nach, z.B. hinsichtlich Werfels Schweiger und Spiegelmensch, deren Aufführungen seine Lektürevorbehalte nur bestärkten – „das Stück [Schweiger, Anm. d. Verf.] in seiner Confusion und Praetension war mir noch unangenehmer als bei der Lecture […] zum Theil Colportage, zum Theil falscher Tiefsinn, und zum Theil ‚Theater’ – meistens schlechtes.“ (TB 1923, 45), Vorbehalte, die auch Walter Hasenclevers Der Sohn oder Victor Dirsztays bei K. Wolff erschienenes Stück Der Unentrinnbare mit einbeziehen, dem Schnitzler attestierte, ein „versnobtes, etwas mattoides Geschwätz, auf psychoanalytischer Grundlage (TB 1923, 61) zu sein. Zwiespältig, aber „in Bewunderung der Erzählkunst“ (TB 1923, 79), nahm Schnitzler Wassermanns Ulrike Woytich-Roman auf, als „feines Buch“ auch Wilhelm Speyers Schwermut der Jahreszeiten (TB 1923,34); „viel Vergnügen“ hingegen habe ihm überraschenderweise Bahrs Selbstbildnis (TB 1923, 73) bereitet. Eine vorbehaltlos aufgenommene literarische Neuerscheinung findet sich über die bereits erwähnten nicht; Trost bietet am ehesten noch Emile Zolas Nana, „ein außerordentliches Werk“ (TB 1923, 28), ferner die Nachricht, in der New Yorker Jewish Tribune unter die zwölf „foremost jews of the world“ gereiht worden zu sein (TB 1923, 86).19 Dies und die als „recht gelungen“ sich abzeichnende Fertigstellung der Fräulein Else kontrastieren eine wiederholt verzeichnete „schwere melancholische Stimmung“ (TB 1923, 81) in Folge der andauernden Konflikte mit Olga, aus denen Schnitzler, meist mit C.P. (Clara Katharina Pollaczekgeb. am 15.1.1875 in Wien – gest. am 22.7.1951 in Wien; Schriftstellerin, Übersetzerin Ps.: Bob, Beöl 1875 als Tocht...), „zur Erholung in ein Kino“ (TB 1923, 85) ausweicht, was auch im darauffolgenden Jahr in systematischer Weise, d.h. mehrmals wöchentlich, der Fall sein wird.

Erweckt das Jahr 1923 von der Textwahrnehmung bzw. der Textprominenz her gesehen eher den Eindruck eines wenig auf- und anregenden Jahres, so ändert sich dies 1924 trotz quantitativen Rückgangs augenscheinlich. Wie bereits erwähnt, ist es geprägt von der Begegnung mit herausragenden Texten der Moderne, aber auch von Gesprächen bzw. (Wieder)Begegnungen mit Georg Brandes, Hermann Hesse, Heinrich und Thomas Mann sowie Robert Musil, den er, ausgehend von ersten Gesprächen im Jänner 1924 über „Angelegenheit des Schriftsteller-Schutz-Verbandes“ und „Incorrectheiten der Verleger“ (TB 1924, 115), zunehmend zu schätzen beginnt und über die Lektüre der Schwärmer sowie offenkundige Interessenskongruenzen virulente Rechtsfragen betreffend als „sehr begabten Schriftsteller“ (TB 1924, 169) wahrnimmt. Neben Musil gilt vor allem Luigi Pirandello, dessen Sechs Personen suchen einen Autor-Aufführung Schnitzler als „kostbarer Einfall“ vermerkt (TB 1924, 139;), gegen dessen Aufführung im Raimundtheater Pirandello freilich auch Einspruch erhoben hat und der französischen Moderne, d.h. André Gide, Jean Giradoux und Marcel Proust, Schnitzlers Aufmerksamkeit. Bleiben die Kommentare auch äußerst knapp, so verraten sie doch Interesse ästhetischen Verfahren gegenüber wie z.B. Prousts aufwändiger Technik der Exploration memorialer Tiefen, die u. a. „von der jähen Koinzidenz eines äußeren Ereignisses mit einer Empfindung“ geprägt sei und das Kontingente in seiner Bindung an das Unbewusste zum Thema habe (Zima 2001, 125), worin er Affinitäten zu eigenen narrativen Verfahren erblickt. Seit 20.11. 1924, nach beendeter Lektüre von Wassermanns Faber: oder Die verlorenen Jahre, den Schnitzler „schön“ findet „bis auf den etwas unverständlichen Schluß“ (TB 1924, 214) steht schließlich der „kostbare[n]“ Mann’sche Zauberberg im Mittelpunkt20, unterbrochen nur durch das eingeschobene „wenn auch nicht gute[s] Stück“ (TB 1924, 216) Werfels Juarez und Maximilian, um am 1.1. 1925 ihren Abschluss zu finden.

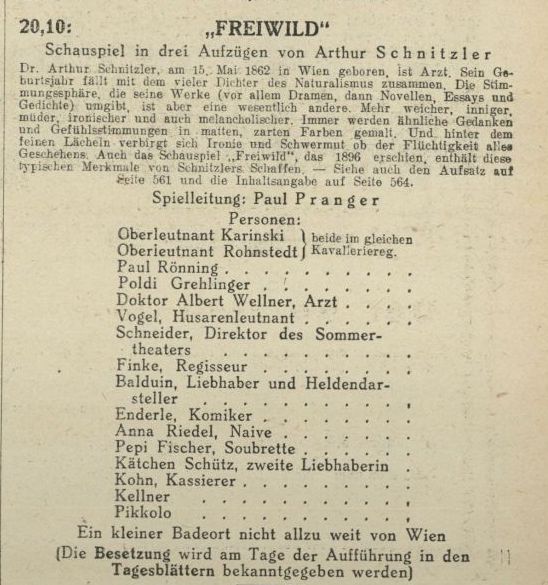

Aber auch 1924 klingen noch vereinzelt antiexpressionistische Ressentiments und eine diffuse Bolschewismus-Abwehr durch. Während z.B. der Tod Lenins mit keinem Wort Erwähnung findet, obwohl die von Schnitzler regelmäßig gelesene Neue Freie Presse groß darüber berichtet hat (siehe 23.1.1924 oder 27.1.1924), genügen schon nebensächliche Anlässe, um tiefer sitzende Vorurteile gegen das „jammervolle bolschewistische Russland“ abzurufen und mit abschätzigen Seitenblicken auf eine Autorengruppe, jene, die sich ihm als „versnobte literarische Räthejünglinge“ (TB 192, /165) ins Gedächtnis geprägt haben, zu verbinden. So wundert es nicht, dass er Hans Kaltnekers Drama Die Schwester wegen expressionistischer Anklänge verwirft, obgleich er in ihm auch Potential verspürt: „…ein gewiss begabtes Stück, aber als Gesamtproduct peinlich. Der expressionistische Schwindel, homosexuell aufgezäumt“ (TB 1924, 164).21 Anlässlich einer offenbar gestörten Einsame Weg-Aufführung in Berlin notiert Schnitzler hingegen: „Das lausbübische Benehmen der deutschen Dichter Brecht und Bronnen während der Aufführung…“ (TB 1924, 185). Er distanzierte sich aber zugleich von ihm zugeschriebenen Interventionen und ließ eine Erklärung in die Wiener Zeitung einrücken:

Trotz durchklingender Abwehr vermerkt nämlich das Tagebuch auch eine Episode, die zugleich wieder Neugier der jungen Dramatik gegenüber dokumentiert. Im Zuge der Generalprobe des Stückes Das Schwert des Attila, das Schnitzler zwar noch als „Gymnasiastenarbeit“ verwirft, wird dem arrivierten Autor der Verfasser des Stückes durch Stefan Zweiggeb. am 28.11.1881 in Wien – gest. am 23.2.1942 in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien; Schriftsteller, Übersetzer... vorgestellt: Ernst Fischergeb. am 3.7.1899 in Komotau/Böhmen – gest. am 31.7.1972 in Deutschfeistritz; Schriftsteller, Politiker (KPÖ) Ps.: F.... (TB 1924, 189)22. Auffällig schroff notiert Schnitzler auch zum umtriebigen, ihm bekannten Georg Hirschfeld nach der Lektüre seines Textes Das Blut der Messalina: „alberner Roman“ (TB 1924, 188).23 Wenig Begeisterung erweckt aber auch die Lektüre von G.B. Shaw-Stücken, die seit den frühen 1920er Jahren in Wien eine beachtliche Bühnenpräsenz entfalteten sowie die Aussicht, in Klagenfurt „mit Hinsicht auf die dortige Hakenkreuzelei und meinen Erfahrungen in Graz und Teplitz“ (TB 1924, 149) einer Leseeinladung nachzukommen, die prompt zurückgewiesen wird.

Zeigt sich Schnitzler in den Jahren 1923-24 einerseits aufgeschlossen neuen Texten gegenüber, vor allem solchen, die sich in der Tradition der klassischen Moderne begreifen bzw. diese weiterführen, so bleiben andererseits seine Ressentiments gegen die (post)expressionistische Literatur, insbesondere die Dramatik – siehe Jahnn, Hasenclever, Kaltneker, Werfel – weiter bestehen. Auch der Mehrzahl der Zeitromane, welche unter durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln politische wie habituelle Umbrüche, etwa im Bereich sexueller Rollen- und Identitätsentwürfe thematisieren, wird tendenziell als marktorientierte und somit ästhetisch belanglose rubriziert und verworfen wie z.B. Victor Marguerittes Garçonne-Roman, Deren aus Schnitzlers Sicht oberflächenorientierte Radikalität einschließlich ‚pornographischer’ Attitüden verfehle eine differenzierte kritische Thematisierung des obsolet gewordenen bürgerlichen Liebesideals wie seiner kaum verdeckten Anfälligkeit Diskursen des Perversen und sadomasochistischen Ritualen gegenüber, die wiederum Schnitzler zeitgleich und gerade über grenzgängerisch kühne „blasphemische Transgression“ in seiner Traumnovelle zu gestalten unternahm, um dem „Schrecknis der Liebe“, d.h. „dem Funktionalismus der Perversion“ (WGS, 45f.) auf die Spur zu kommen. Vermutlich ist es dieser Skepsis geschuldet, dass das vielfältige Spektrum der Wiener Zeitromane, allen voran jener von Hugo Bettauergeb. als Hugo Maximilian Bettauer am 18.8.1872 in Baden – gest. am 26.3.1925 in Wien; Schriftsteller, Journalist, ... und Otto Soykageb. am 9.5.1881 in Wien – gest. am 2.12.1955 in Wien; Schriftsteller Nach dem frühen Tod seines Vaters, einem jüdis..., aber auch der Jazz-Roman von Felix Dörmann geflissentlich übersehen wird, wobei gerade die Bettauer-Ausblendung im Unterschied zu Robert Musil beim passionierten Kinogänger Schnitzler, ins Auge fällt. Folgt man dem Tagebuch, so hat sich Schnitzler auch die W.G. Pabst-Verfilmung des Romans Die freudlose Gasse im Unterschied zu zahlreichen anderen, z.T. auch reißerisch-trivialen Filmen um 1924/1925, die sehr wohl verzeichnet sind, versagt.

Auch die Bilanz für 1925 präsentiert sich einigermaßen durchwachsen: sie verzeichnet zu Jahresbeginn den Abschluss der „kostbaren“ Zauberberg-Lektüre (TB 1925, 218), klingt mit der Arbeit am Weiher-Projekt sowie der Traumnovelle und der Lektüre des Briefwechsels Hofmansthal-R. Strauß aus und weist im Jahresverlauf auffällige Schwankungen auf. Letztere gehen u.a. auf (Lese)Reisen (Jänner, Juli-September), auf die intensive Arbeit an mehreren wichtigen eigenen Texten (Traumnovelle, Weiher, Therese-Roman), auf extensiven Kino-Besuch mit C. K. Pollaczek sowie nicht wenige Aufführungen eigener Werke zurück, die Schnitzler aufmerksam verfolgte, z.B. einen Anatol-Erfolg und die Komödie der Verführung im März, die Schleier der Beatrice- Inszenierung – „recht anständiges Burgtheater“ (TB 1925, 249, dazu auch A. Polgars Besprechung im Morgen), die Tairow-Inszenierung von Der Schleier der Pierrette im Juni 1925 oder Der einsame Weg ab September. Daher ist auch die Zahl der im Tagebuch verzeichneten Lektüren auf unter dreißig rückläufig. Insgesamt fokussieren sie auch auf zeitgenössische Autoren und Texte, z.B. Arthur Holitschers „interessantes“ Tagebuch eines Rebellen (TB 1925, 229), Fritz v. Unruhs Flügel der Nike, Ludwig Klages‘ Erotische Kosmogonie oder Roda Rodas Roman, Felix Saltens Palästina-Buch Neue Menschen auf alter Erde im Manuskript (alle im Februar), ferner auf Heinrich Mann, dessen Kopf-Romanim Mai als „kein gelungenes Werk“ (TB 1925, 247) rubriziert wird, Otto Flakes Der gute Weg, Theaterstücke von Jean Giraudoux – „mit Vergnügen“ – (TB 1925/252), Jakob Wassermanns Laudin (TB 1925, 288) und mehrere Manuskripte aus dem Freundeskreis, darunter von Siegfried Trebitschgeb. am 21.12.1868 (nach anderen Quellen 1869) in Wien – gest. am 3 6.1956 in Zürich; Schriftsteller, Übersetzer,&nb... aber auch (noch 1925 in der NFP veröffentlichte) Novellen von C. K. Pollaczek. Daneben werden noch einige weitere Lektüren, z.T. ohne Kommentar verzeichnet, wie z.B. Gustav Freytag, Bruno Bettelheim, Tschechow oder Colette-Romane. Kritisch begegnete er Hofmannsthals Turm – „eine Überflüssigkeit auf sehr hohem Niveau“ (30.10., TB 1925, 285) oder Klaus Manns Der fromme Tanz, dem er im November ein „fast nur widerwärtig“ abringen konnte (TB 1925, 292).

4. Lektüren 1928-30

„In meinem Verhältnis zur Production ist viel libido aber wenig vigor.“ (TB 7.4.1928)

Zweifel haben Schnitzlers Werk- und Produktionsphasen in den 1920er Jahren stets begleitet. Das Tagebuch und zahlreiche Briefe, insbesondere aus der ersten Jahreshälfte bestätigen für 1928 dennoch eine ungebrochene Lust am Text und lassen die Einschränkung – wenig vigor – nicht schlüssig erscheinen. Im Gegenteil; eher auf Disziplin bedacht setzt jenes Jahr mit einem ambitionierten Leseprogramm ein, das für die ersten vier Tage immerhin verzeichnet: John Dos Passos’ Manhattan Transfer, gefolgt von der Lektüre der Fackel („gegen Schober“, dies explizit vermerkt, Anm. d. Verf.), Kirbisch von Anton Wildgansgeb. am 17.4. 1881 in Wien - gest. am 3.5.1932 in Mödling (Niederösterreich); Dramaturg, Schriftsteller, Theaterdirekt... (bereits im Vorjahr begonnen, Anm. d. Verf.) und Ulyssess von James Joyce, dessen Lektüre am 18.1.1928 beendet wird, nebst Paracelsus von Friedrich Gundolf (TB 1928, 118f.). So ambitioniert, dass er für die hymnische Besprechung seines knapp zuvor erschienenen „philosophischen Tagebuchs“ Buch der Sprüche und Bedenken durch Ernst Lothargeb. am 25.10.1890 in Brünn (Brno) als Lothar Ernst Müller – gest. am 30.10.1974 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, ... offenbar keine Zeit finden kann.

In ähnlichem Rhythmus hält es bis Ende Juli 1928 an, bis zur tragischen Zäsur, d.h. dem Freitod seiner Tochter Lilly nur drei Monate nach einer gemeinsam unternommenen Mittelmeerkreuzfahrt: rund 35 Texte meist zeitgenössischer Autoren werden der Lektüre unterzogen, vier davon (Hofmannsthal/Strauss, Mell, Krenek, Schönherr) auch als Bühnenaufführungen besucht. Zwar lässt die Intensität danach rapide und verständlicherweise nach, doch rund fünfzehn weitere Texte, darunter Kafkas Das Schloss, Heinrich Manns Eugénie oder Arnold Höllriegels Hollywood-Roman Du sollst Dir kein Bildnis machen, begleitet von Lektüren Joseph Conrads, Knut Hamsuns und André Maurois’, runden ein anspruchsvolles Jahres-Lektüreprogramm ab und dies vor dem Hintergrund einer Eintragung wie jener vom 11. November: „…eine unermessliche Müdigkeit bis in die Wurzeln des Lebens“ (TB 1928, 203).

Im Vergleich zu vorangegangenen Jahren fällt für 1928 ein deutlicher Rückgang von Klassiker-Lektüren – nur mehr über Stendhal präsent – sowie (kultur)geschichtlicher Literatur, ins Auge. Tagebuch-Texte, einschließlich der Relektüre eigener Aufzeichnungen sowie der aufgefundenen Tagebücher seiner Tochter, nehmen dagegen – wohl auch vor dem Hintergrund der familiären Tragödie – einen gewichtigen Stellenwert ein. Überaus heterogen präsentieren sich zudem manche Einschätzungen: während fast erwartungsgemäß Max Mells Nachfolge Christi-Spiel als „mir widerwärtig“ rubriziert, Ferdinand Bruckners Die Verbrecher „mit rechtem Widerwillen“ (TB 1928, 171) gelesen wird24 und Hofmannsthals Textbuch zur Ägyptischen Helena als „Prätentiös […] ging mir besonders auf die Nerven“ (TB 1928, 166), gleichsam in Fortschreibung älterer Vorbehalte, aber auch der Ulyssess auf Reserviertheit trifft – „das Kunstwerk lass ich mir nicht einreden“ (TB 1928, 122) – erwecken Ernst Kreneks umfehdeter Johnny spielt auf ebenso Interesse wie Jakob Wassermanns „hübscher“ Fall Maurizius. Auch Arnold Zweigs Der Streit um den Sergeanten Grischa und Theodore Dreisers Eine amerikanische Tragödie empfindet er als „außerordentlich“ (TB 1928, 153 bzw. 162). Dass Kreneks Oper über das übliche Siglen- und Urteilsschema gestellt wird, mutet nur im ersten Moment überraschend an; Schnitzler erkennt, dass hier keine radikale Genreüberschreitung, sondern ein spielerisches Ausreizen der Möglichkeiten der Gattung vorliegt:

Textbuch nicht ohne Originalität; leichtfertig, schwindelhaft, frech (auch im positiven Sinn), Musik im pathetischen meist leer und überheblich; im spielopernhaften fein und fast melodiös. Die propagandistische Großartigkeitspose des Schlusses wird durch die amüsante Inszenierung (zu der auch Einfälle des Autors gehören) paralysirt. – Von einer „Entweihung“ der Oper zu reden (Korngold, Steger) ist albern; das Talent über allem Zweifel – wie das mediocre des innersten Wesens. (TB 1928/127)25

Nimmt man den Alltagskulturkontext, in dem dieser Kommentar platziert ist, mit in Augenschein, d.h. den wöchentlich mehrmaligen Kinobesuch, wobei sentimental-triviale Unterhaltungskost (Dirnenschiff, Madonna im Schlafwagen, Die nackte Lady, Stacheldraht etc.) neben Historienfilmen à la Anna Karenina und anspruchsvoller Filmkunst wie Chaplins Circus ohne wertende Abstufungen konsumiert werden, aber auch den Besuch der Josephine Baker-Revue Schwarz-Weiss (TB 1928, 138) hinzu, dann gewinnt die Krenek/Johnny-Würdigung insofern an Plausibilität, als in ihr eine Erosion genretypischer Elemente von Text und Musik, visueller, kognitiver und emotionaler Wahrnehmung durchschimmert, die in der Parallelität von Lektüre, Theater- und Kinobesuch einen zeittypischen Kulturkonsum-Habitus indiziert. Dem stehen, gleichsam begleitend, in der ersten Jahreshälfte der Erfolg mit dem Therese-Roman, dokumentiert auch durch zahlreiche Briefreaktionen26, die häufigen Kontaktaufnahmen von Seiten internationaler, insbesondere amerikanischer Agenten, Journalisten und Kritiker, darunter auch aus der Filmbranche – mit Universal Picture wird die Filmversion von Spiel im Morgengrauen verhandelt– sowie das Eingebunden Sein in offizielle Enqueten zur Seite, etwa über das „Schmutz- und Schundgesetz“ im Bundeskanzleramt auf Vermittlung von Ernst Lothar (TB 1928, 160).27 Kommen die darauf folgenden Monate des Jahres verständlicherweise nicht ohne Reflexe auf den traumatischen Tochter-Verlust aus, so findet Schnitzler trotz depressiver Krisen bzw. Querelen mit Olga, aber auch mit Clara K. Pollaczek – „ihre Monomanie transparent“ (TB 1928, 199) –, erstaunlich rasch in eine pragmatische Verwaltung des Alltags samt seiner gesellschaftlichen und literaturbetrieblichen Seiten zurück. Mit Franz Herterich bespricht er Schwierigkeiten einer Neuaufnahme früherer Stücke ins Programm des Burgtheaters, mit S. Fischer feilscht er um Tantiemen, Ausgabenprojekte und Vorschüsse, mit Ernst Benedict verständigt er sich über Journalismus unter der Perspektive: „Lüge, Sensationen“ (TB 1928, 206). Ab November kommen sodann mehrere Vorhaben spürbar voran: der Theaterroman, Spiel im Morgengrauen (Filmversion), Im Spiel der Sommerlüfte; auch die üblichen sozialen Kontakte stabilisieren sich, neue, u.a. zu Elisabeth Bergner, die im Else-Film die Hauptrolle spielen wird, kommen hinzu, insbesondere im Zuge seiner beiden Berlin-Reisen – „Gedrängte Stadt im Licht“ (TB 1928, 197) – vom Oktober und Dezember 1928.

Zurückhaltend auf der Ebene der Lektüren, jedoch agil und kontaktfreudig setzt das Jahr 1929 ein, wobei Berlin vor allem im Bereich der Alltags- und Filmkultur neue Dimensionen eröffnet: zwischen Esplanade-Bar, Hotel, Ausstellungen, Kino- und Theaterbesuchen trifft sich Schnitzler mit Carl Mayergeb. am 20.11.1894 in Graz - gest. am 1.7.1944 in London; Dramaturg, Drehbuchautor Nach dem Freitod seines Vaters, ..., der ihm seine Ideen zur Fräulein Else-Verfilmung – „Hörspiel, fast ein Mysterium“ (TB 1929, 218) vorträgt, mit dem Schriftsteller und Übersetzer Hans Jacob, der Familie Michaelis oder dem Regisseur Lothar Müthel, der sich später der NS-Kultur- und Theaterpolitik anbiedern wird. Erst in Wien wendet er sich wieder Lektüren zu, zunächst Ernst Lothars Hellseher-Roman, danach auch Schlüsseltexten der Zeit wie Erich M. Remarques Im Westen nichts Neues, den Schnitzler im Februar 1929 „mit Erschütterung“ fertig liest (TB 1929, 226), André Gides Les faux-monnayeurs (TB 1929, 260) sowie Ernst Glaesers Jahrgang 1902, einem erfolgreichen neusachlichen Generationsroman, dem schließlich, spürbar zurückhaltender, Bela Balázs‘ Roman Unmögliche Menschen folgt (TB 1929, 232/238). Ähnlich, d.h. „ohne Vergnügen“ (TB 1929, 268) wird auch Robert Neumanns von Stefan Zweig als zwar ‚breitströmiges‘, „halb Epos, halb zorniges Pamphlet“ zugleich aber auch als „eines der wichtigsten Bücher“ gerühmter Roman Sintflut eingestuft.28

Dass Schnitzler im Jahr 1929 wiederholt längere Lektürepausen einlegt und die signifikant geringer werdenden Textmengen (zumindest von der Titelzahl her) noch knapper kommentiert als zuvor, ist bekanntlich seinem prekärer werdenden Gesundheitszustand, den Augen- und Konzentrationsproblemen (Ataxie), sowie einem wiederkehrenden Gefühl von „tiefer, angstvoller Depression“ (TB 1929, 284) mit geschuldet. Umso beeindruckender sind die oft auf zwei bis drei Wochen zusammen geschobenen Lektürephasen. So ergibt sich z.B. im April trotz suspekt anmutenden „Bauernkatholizismus“ ein Hans Heinz Ortner- sowie ein Franz Th. Csokor-Schwerpunkt, Anfang Juli der André Gide- und Hermynia Zur Mühlen-Fokus, wobei letztere mit ihrem autobiographischen Roman Ende und Anfang die ansteigende Zahl dieses Genres mitbedient.29 Im Oktober folgt schließlich eine weitere Lektürephase mit Stefan Zweigs Fouché und Franz Werfels Barbara oder die Frömmigkeit, die Schnitzler bis Jahresende begleitet. Abgesehen von einzelnen „außerordentlichen Stellen“ erweckte Werfels Roman allerdings den Eindruck „als Ganzes formlos“ zu sein. (TB 1929, 301).

Wiederholt und in der Frequenz ansteigend finden sich jedoch auch Eintragungen wie „Nm. vertrödelt (‚Fackel’ etc.)“ (TB 1929, 271) oder Hinweise auf meist wenig befriedigende Radio-Sendungen, u.a. auf eine Freiwild-Lesung, die „mit tiefstem Widerstand […] Nebstbei schlecht gesprochen“ aufgenommen wird (TB 1929, 252). Dem stehen einzelne, die Selbsteinschätzung mal stärkende, dann wieder verletzende Kritiken und Wahrnehmungen zur Seite: eine hymnische Therese-Kritik in der Revuesiehe: Ausstattungs-Revue bzw. Politisches Kabarett des Deux Mondes – „wusste gar nicht, wie gut dieses Buch ist“ (TB 1929, 268) – enttäuschende anlässlich der Premiere von Im Spiel der Sommerlüfte am Deutschen Volkstheater, die den Akzent auf die „versunkene Welt“ legten (TB 1929, 300) sowie eine letztlich zwiespältige über den Fräulein Else-Stummfilm in der Regie von Paul Czinnergeb. am 30.5.1890 in Budapest - gest. am 22.6.1972 in London; (Drehbuch-)Autor, Filmregisseur, Kritiker Nach dem St... – „was haben die Leute mit dem Schluß gemacht!“ – (TB 1929, 284).

Neben dem weiterhin intakten vielfältigen sozialen Leben, d.h. den Begegnungen mit befreundeten Schriftstellern, Kritikern, Verlegern, Theaterleuten und Kulturpolitikern, neben Anerkennungen wie der Ehrenmitgliedschaft in der ConcordiaIn Vorbereitung/ in preparation, neben intensiven Kontakten zum Theater (Volks-, Raimund-, Burgtheater, Josefstadt, regelmäßige Präsenz bei Generalproben mit anschließenden Gesprächen) bieten insbesondere die Filmszene und das Kino eine gewisse Kompensation zu den zunehmend als prekär empfundenen, auch die Produktivität beeinträchtigenden Alltagskalamitäten. Letzteres wird mit hoher Frequenz und meist gemeinsam mit C.K. Pollaczek aufgesucht und damit Teil eines quasi ritualisierten (vor)abendlichen Tagesablaufs und Bilderkonsums (Kuttenberg, 159f.). Fast nichts fällt dabei unter den Tisch: von filmästhetisch anspruchsvollen Werken wie Wsewolod Pudowkins Sturm über Asien30 über Ludwig Bergers Sünden der Väter (Sins of the Fathers) mit dem gefeierten Schauspieler Emil Jannings, über Unvollkommene Ehe (Spite Marriage), den letzten Stummfilm mit Buster Keaton in der Hauptrolle, Luis Trenkers bildmächtigen Der KampfGegründet im Okt. 1907, Wien bis H. 12/1933; ab H. 1/1934 vereinigt mit der Zs. Tribüne bis Mai 1938, Brünn/Brno; dan... ums Matterhorn hin zu frühen Tonfilmen wie Vier Teufel in der Regie von Friedrich W. Murnau (Buch: C. Mayer, B. Viertelgeb. am 28.6.1885 in Wien – gest. am 24.9.1953 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Dramaturg, Theater- und Filmreg...), aber auch zu seichterer Unterhaltungsware wie Die jungen Herren oder dem Machaty-Film Erotikon.

Die 1920er Jahre klingen mit einem Kinobesuch (Die Nacht gehört uns) aus, die Sylvesternacht 1929-30 verzeichnet, bereits einem Habitus folgend, eine nachgeschobene Lektüre, im vorliegenden Fall jene von Gerhard Hauptmanns Buch der Leidenschaft, die gleichsam melancholisch ins neue Jahrzehnt vorausweist. Dieses präsentiert sich am 1.1.1930 nach „Träume[n] unklar wie fast immer“ in fast gewohnter Fassade: als „trüber Tag“ im familiären Umfeld und konditioniert von Gesprächen über Literatur mit seinen in Berlin lebenden Wiener Bekannten wie z.B. Victor Zuckerkandl, wobei die „lächerlichen“ S. Fischer-Einnahmen ebenso wie der „höchst verdiente“ Nobelpreis für Thomas Mann (TB 1930, 303) zum Thema werden und stellvertretend den Kreis Alltag – Geschäft – Literatur um eine bereits notierte Schleife weiter drehen.

Auch das Jahr 1930 setzt einerseits auf Kontinuitäten – so z.B. hinsichtlich der Kino- und Theaterbesuche mit C. Pollaczek, eines nach wie vor betriebsamen sozialen Lebens einschließlich mehrerer, z.T. gleichzeitiger amouröser Begegnungen und nachfolgender Beziehungskrisen („Nm. wie meist ziemlich unerträglicher Nervenzustand“; TB 1930, 339) – und zeigt sich andererseits in Bezug auf die Lektüren wie auf Reflexionen zur literarischen Szene sprunghaft und ambivalent. Zu letzteren werden die Eintragungen noch knapper und z.T. zugespitzter; nichtsdestotrotz überraschen sie immer wieder. So las Schnitzler in den Monaten Februar-März Walentin P. Katajews von A. Polgareigentlich Alfred Polak, geb. am 17.10.1873 in Wien – gest. am 24.5.1955 in Zürich; Schriftsteller, Kritiker, Überse... dramatisierten erfolgreichen Roman Die Defraudanten (TB 1930, 312), J. Giraudouxs Amphytrion, Vicky Baums „amüsanten Kitsch“ Menschen im Hotel (TB 1930, 323), in dessen Verfilmung sein Sohn eine Rolle spielen sollte (sie aber doch nicht bekam), oder, im Mai, Thomas Manns Novelle Mario und der Zauberer, der er wenig abgewinnen konnte (TB 1930, 335). Wenig abgewinnen vermochte er auch dem Film Der blaue Engel (dazu die Neue Freie Presse) den er am 25.4. sah, ferner Heinrich Manns Roman Die große Sache (TB 1930, 388) oder F. Bruckners Stück Die Kreatur, zu dem er am 28.2. notierte: „Gewiss das, was man ‚Talent‘ nennt; aber welche Affectation, welche Ordinärheit, welche Verlogenheit“ (TB 1930, 317), während dessen im November im Berliner Deutschen Theater gegebene Elisabeth von England als ein „sehr starker Eindruck“ (TB 1930, 384) empfunden wurde. Zustimmend äußerte er sich dagegen zu Jean Cocteaus Les Enfants terribles (TB, 1930, 340), auch zum Manuskript von C. P[ollaczeks] Charlotte Corday Stück („gar nicht übel gebaut“, TB 1930, 350), zum Roman Zodiak von Walter Eidlitzauch Walter E., geb. am 28.8.1892 in Wien – gest. am 28.8.1976 in Vaxholm (Schweden); Schriftsteller, Feuilletonist, E... (TB 1930, 382), zu Stefan Großmanns Autobiographie Ich bin begeistert (TB 1930, 386), zu einer ihm übermittelten Dissertation über die Frauenfiguren in seinem Werk (TB 1930, 340) sowie zu den Übersetzungen der Casanova-Erzählung oder der Therese durch Suzanne Clauser ins Französische (TB 1930, 350), während zu einer Reihe von Lektüren wie z.B. Frank Harris‘ Mein Leben, Maxim Gorkis Unter fremden Menschen, Julien Greens Adrienne Meurat, Liam O’Flahertys Schützengrabenroman Die Bestie erwacht, Hugo Balls Briefkorrespondenzen, Bruno Franks Novelle Der Magier, Theodor Reiks Freud-Schriften, einer Liszt-Biographie, zu Byron und Stendhal keine aufschließenden Einschätzungen verzeichnet werden. Stellt man dieses Spektrum von gut dreißig Texten, dazu phasenweise fast tägliche Kinobesuche, die eigenen Werkprojekte und die vielfältigen Kontakte, nicht immer erfreuliche wie z.B. mit S. Fischer – „schlechter Verkauf meiner Bücher“ (TB 12.7., 353) – den belastenden persönlichen Verhältnissen, etwa wiederholt diagnostizierten Angstzuständen wie den enervierenden Diskussionen mit C.P. gegenüber sowie den im Tagebuch verzeichneten (Arbeits)Treffen, Verhandlungen, auch den Reisen, so kann nur von einer beeindruckenden Selbstdisziplin des fast siebzigjährigen Autors und einem aufmerksamen Blick für das literarisch-kulturelle Leben auch weit über die unmittelbaren Interessenlagen hinaus, gesprochen werden.

5. Kino- und Filmkonsum

Über 800 Filme hat Schnitzler gemäß seinem Tagebuch zeit seines Lebens gesehen, die meisten davon, über 500, in Begleitung mit Clara Pollaczek. Die Anmerkungen im Tagebuch beschränken sich hierzu meist, d.h. in über 80% der Fälle, auf das bloße Festhalten des Kinobesuchs. M. Rohrwasser führt dies auf den Umstand zurück, dass Schnitzler zum einen zur ersten Generation der intellektuell-literarischen Kinogeher zählte und daher noch kein elaboriertes Begriffsinstrumentarium zur Filmästhetik verfügt habe – „noch schlecht gewappnet gegen die unaufhaltsame Flut der beweglichen Bilder“ (dazu auch die Wiener Zeitung) -, zum anderen aber auch, und das macht das Tagebuch mehr als deutlich, um sich dort schlicht und einfach abzulenken: abzulenken von der permanenten Anspannung „Hochkultur“ in Form von Texten, Theaterstücken, intellektuellen Diskursen im privat-freundschaftlichen wie im offiziellen Rahmen zu produzieren, aber auch abzulenken von den ihn belastenden, freilich z.T. mitverschuldeten Beziehungskonflikten, zuerst jenen mit Olga, danach, Ende der 1920er auch den mit Clara. Die Frequenz der Kino-Besuche liegt in den 1920er Jahren zwischen 60 und knapp 100 Filmen pro Jahr; die Schwankungen resultieren keineswegs aus dem jeweiligen Angebot, sondern gehen auf weitere Verpflichtungen (z.B. Reisen), auf Urlaubspausen oder atmosphärische Missstimmungen zurück. Beispielhaft etwa der Blick auf das Jahr 1929, das mit 60 im Tagebuch verzeichneten Kinobesuchen (einschließlich dreier in Berlin) eher als ein schwaches Kinojahr anzusehen ist. Zu diesen Filmen finden sich nur in sehr wenigen Fällen knappe Anmerkungen, tendenziell negative (Albernheit, dummer Film) wie z.B. im Fall der intensiv beworbenen und erfolgreichen Ufa-Produktion Asphalt, die in Wien in zwei Kinos lief und bei so unterschiedlichen Kritikern wie F. Rosenfeld und Lilly Klaudy Respekt bzw. Wertschätzung fand, während Schnitzler den Film in Berlin sah und zu ihm nur ein „dummer Film“ ohne weitere Begründung (TB 1929, 233) eintrug. Weitere Eintragungen betreffen Schauspielerinnen, die ihm offenbar zusagten, wie E. Bergner in der Nju-Verfilmung, Greta Garbo in Eine Schamlose Frau (lief vom 20.5. bis Ende Dezember 1929 in den verschiedensten Wiener Kinos und hatte, ausgenommen in der Roten Fahne (24.11.1929), gute Kritiken aufgrund der schauspielerischen Leistung der Garbo, vgl. AZ, 20.5.1929, F. Rosenfeld; NWJ, 15.11.1929; Die Stunde, 23.11.1929), Brigitte Helm in Die wunderbare Lüge der Nina Petrowna oder Coleen Moore im Fliegerfilm Sieben Adler.

Zweimal sah er auch die Fräulein Else-Verfilmung Czinners, jene in Berlin im März blieb ohne Anmerkungen, zur Wiener Vorführung im Oktober notierte er bekanntlich„Was haben die Leute mit dem Schluß gemacht“ (TB 1929, 284). Eine Differenz, die sich vielleicht daraus erklärt, dass Schnitzler nach der ersten Vorführung sich intensiver oder konzentrierter auf jene zweite eingelassen hat. Dezidiert positive Einschätzungen finden sich nur in zwei Fällen: ein knappes „außerordentlich“ zur Verfilmung des Tolstoi-Dramas Der Lebende Leichnam (TB 1929,244; dazu auch Mein Film) sowie, freilich auch hier nicht ohne einen ambivalenten Schlusspunkt („im ganzen wahrhaft unerträglich“), eine Anerkennung des französischen, insgesamt sehr gut aufgenommenen (Avantgarde-)Films Der Prozess der Johanna von Orleans als „oft außerordentliches Experiment“ (TB 1929, 246), wie dies auch Filmexperten wie F. Rosenfeld, F. Porges, die Rubrik Filme der Woche (NWJ, 3.5.1929,14), jene der Zeitschrift Die BühneGegründet 1924 durch den umstrittenen Zeitungsunternehmer Emmerich Bekessy, erschien die Zs. ab 6.11.1924 als Wochenzei..., aber auch der Roten Fahne festgehalten haben.

Von den Themen her gesehen lassen sich für 1929 (wie für andere Jahre vermutlich auch) keine klaren Akzente ausmachen; Schnitzler orientiert sich vordergründig am Tagesangebot, wofür viele im leichteren Unterhaltungssegment ansiedelbare Produktionen sprechen (z.B. Erotikon, Die Komödiantin, Lady Hamilton, Geliebte oder Frau, Das göttliche Weib, Serenade u.a.m.), dürfte aber wohl auch aus diesem Programm ausgewählt und Filme, die in Diskussion waren, absichtsvoll gesehen haben, wenngleich zu ihnen keine Eintragungen bzw. Notizen vorliegen wie z.B. zu Sturm über Asien oder dem L. Riefenstahl-Film Die weiße Hölle vom Piz Palü. Immerhin hat er sich im März in Berlin mit B. Balázsals Herbert Bauer geb. am 4.8.1884 in Szeged - gest. am 15.7.1949 in Budapest; Drehbuchautor, Filmkritiker und -theoreti... in „Filmangelegenheiten“ ausgetauscht und kurz danach auch mit dem Film- und Theaterregisseur, Alexei Granowski über eine Verfilmung des Weg ins Freie Verhandlungen geführt (TB 1929, 233 bzw. 237); auch mit Carl Mayer stand er im Zuge der Fräulein Else-Drehbucharbeit im Austausch (Frank, 2017, bes. Kap. 6-7). Es sind dies Indizien, die auf ein mehr als bloß dem Zufall sich dankendes Film-Interesse verweisen.

6. Resümee

Wurde eingangs die Frage nach der Möglichkeit eines strukturierbaren Leseverhaltens und dessen Parameter sowie nach Konvergenzen und Parallelen zu kontrovers diskutierten Texten bzw. zur literaturgeschichtlichen Konturierung und nachfolgenden Kanonisierung des Textfeldes sowie darüber hinaus zu literaturbetrieblichen Aspekten aufgeworfen, so kann hier im Versuch einer Bilanzierung folgendes festgehalten werden: Schnitzler war, das ist an sich nicht neu, ein passionierter Leser, der 1919 bis etwa 1926 im Jahresschnitt rund 50-70 Buchlektüren im Tagebuch verzeichnet und – meist knapp – kommentiert hat. Diese beeindruckende Textmenge ist zu ergänzen durch im Tagebuch ungenannte, in Briefen hingegen erwähnte Lektüren, sowie durch konstanten Theaterbesuch (zwei- bis viermal wöchentlich in der Spielsaison). Zu ergänzen ist sie aber auch durch den nicht minder häufigen, Mitte-Ende der 1920er Jahre zunehmenden Kino-Konsum mit jährlich bis etwa einhundert Filmen aller Sparten, darunter immer wieder, wenngleich quantitativ nicht auffällig, auch Verfilmungen nach literarischen Vorlagen. Das hat in den 1920er Jahren, nicht zuletzt mit Seitenblick auf die ökonomischen Aspekte angesichts einer als dramatisch empfundenen Inflationserfahrung, wohl auch in die Konturierung mancher seiner Werkprojekte hineinwirkt und zwar im Hinblick auf eine strategische und ökonomische – „ich bin auf Glücksfälle wie Film u. dgl. einfach angewiesen“ (ASB, 2.2.1928,529) – Doppelverwendbarkeit als Text und Filmscript, die unter Mitwirkung des Autors in einigen Fällen, z.B. an der Medardus-Verfilmung (1923), auch zustande kamen, in anderen, etwa dem Projekt einer (Pariser) Reigen-Verfilmung (1927-29) einlässlich diskutiert, wenngleich dann zurückgestellt worden sind.31 Als kritische Kommentare zu Phänomenen des literarisch-kulturellen Lebens und persönlicher Verstrickungen in ihm können Teile seiner Notizen auch im Kontext des Themenfeldes ‚Subjektkonstitution’ und ‚Geständnislust’ aufgefasst werden.

Auf die Zusammensetzung der Lektüren übertragen bedeutet dies nach Anhaltspunkten zu fragen, die mögliche Dispositive bzw. kulturell-habituelle Verrechnungen über die Form der Kommentierung erkennen lassen. Vor diesem Hintergrund können z.B. in den ersten beiden Zeitphasen 1919-20 bzw. 1923-25 Konstanten insofern ausmacht werden, als Schnitzler vorwiegend zeitgenössische Texte seit der Jahrhundertwende, also das – auch konkurrierende – Textfeld, in dem er sich selbst zu situieren unternimmt, ins Zentrum rückt, zugleich aber auch, gleichsam als Gegengewicht, Autoren aus dem klassischen Kanon (von Goethe bis Maupassant) und der internationalen, vorwiegend französischen Moderne, konsultiert und sich dazu in ein – wenn auch nicht explizit beschriebenes – Verhältnis der Kontinuität setzt.

Auffällig ist ferner, dass er einen anhaltenden Schwerpunkt auf Texte aus dem ihm aus ästhetischen wie politischen Gründen eigentlich unsympathischen (post)expressionistischen Umfeld setzt, d.h. auf die Autorengeneration, die er wiederholt als Emporkömmlinge und Nutznießer des revolutionären, ihn als Chaos verunsichernden Umbruchs von 1918/19 denunziert. Freilich zeigt sich dabei auch eine ambivalente Faszination: Hasenclever, Fritz v. Unruh oder Werfel figurieren vom Potential her immerhin als ‚Talente‘, wozu in Einzelfällen auch persönliche Begegnungen beigetragen haben und solche Zuschreibungen offenbar eine Öffnung des ästhetischen Verständnisses für an sich Inkompatibles anzudeuten scheinen. Insofern findet Schnitzler auch zu Brecht oder Bruckner nur zögerlich, aber immerhin Zugang, um 1928-30 mehreren Aufführungen der ihn beeindruckenden Dreigroschenoper (in Berlin, Wien und München) beizuwohnen und Musikstücke gemeinsam mit seinem Sohn Heinrich auch in Anwesenheit von Freunden, quasi als Ouvertüren zu Gesprächsabenden, aufzuführen. So zufällig die Textauswahl mitunter auch wirken mag, so frappierend ist doch der sichere, literarhistorisch z.T. visionäre Blick auf herausragende Neuerscheinungen: auf Thomas Manns Zauberberg wie auf Robert Musils Die Schwärmer und Arnold Zweigs Sergeanten Grischa, aber auch auf Luigi Pirandellos Sechs Personen suchen einen Autor wie auf Marcel Prousts A la recherche du temps perdu, André Gides Falschmünzer oder John Dos Passos’ Manhattan Transfer. Quer zur literaturgeschichtlichen Verortung stehen nur wenige (Fehl)Urteile, am prominentesten vielleicht die Skepsis James Joyce und seinem Ulysses gegenüber, während die (hohe) Einschätzung mancher dramatischer Autoren wie Max Mellgeb. am 10.11.1882 in Marburg an der Drau (k.k. Österr.-Ungarn, heute: Maribor/ Slowenien) – gest. am 12.12.1971 in W..., Hans Müller, Karl Schönherr oder Hans Heinz Ortner wohl von deren zeitgenössischen Bühnenpräsenz mitgeprägt war. Abgesehen von einem Gespür für ‚bedeutende’ Texte, auch für künstlerische Innovationen wie z.B. Kreneks Johnny spielt auf, ermöglicht Schnitzlers Lektüreprogramm eine Rekonstruktion zeitgenössisch präsenter, aus der Literaturgeschichte bereits oder tendenziell ausgegrenzter oder heraus gefallener AutorInnen und Texte. Dem amerikanischen Kritiker George S. Viereck gegenüber stellt er nach Lektüre von dessen Manuskript The World of Arthur Schnitzler klar, dass seine „Bewunderung für Thomas und Heinrich Mann, Hofmannsthal und Wassermann“ keineswegs Desinteresse an der „jüngeren Generation“ bedeute, im Gegenteil: Schnitzler verweist auf Potentiale, die ihm aufgrund der Textmassen, die er nicht mehr bewältigen könne, entgehen würden:

…Es wäre zu erwähnen, daß ich gewiß nicht den zwanzigsten Teil von dem zu lesen bekomme, was geschrieben wird, nicht den hundertsten Teil, und daß mir vielleicht gerade sehr Interessantes entgangen ist. (ASB, 29.3. 1928, 537)

Mögen Schnitzler auch einige interessante Texte entgangen sein, so bleibt doch festzuhalten, dass er ein Spektrum registriert und kommentiert hat, das jahrzehntelang und z.T. noch heute literaturgeschichtlich marginalisiert erscheint wie die Verweise auf Sintflut von Robert Neumanngeb. am 22.5.1897 in Wien – gest. am 3.1.1975 in München; Schriftsteller, Journalist, Kritiker, Exilant, Remigrant N..., auf die Romanprosa von Bela Balázs, Hermynia Zur Mühlen, Vicky Baum oder auf Arnold Höllriegels Hollywood-Roman zeigen, um nur die bekannteren und an Moderne-Diskurse anschlussfähigen Beispiele zu erwähnen. Aber auch die den Lektüren parallel laufenden Interessen und Anstrengungen nach Präsenz in der literarischen Öffentlichkeit, u.a. die Bemühungen, Tendenzen entgegenzutreten, die den Spielraum der Literatur und Kunst einzuengen bzw. neuen ökonomischen Zwängen oder prekären Verhältnissen wie z.B. dem Radio auszuliefern trachteten, legen den Schluss nahe, in Schnitzlers Lektüren sowie in seinen Reflexionen über literaturbetriebliche und kulturpolitische Tendenzen dialektisch aufeinander bezogene Strategien eines engagierten Autor-Selbstverständnisses zu erblicken. Eines Selbstverständnisses, das Einblicke in und Zugänge zu z.T. verschütteten Kontexten literarisch-künstlerisch-medialer Praxis der 1920er Jahre eröffnet.

Literaturverzeichnis

- ASB: Arthur Schnitzler: Briefe 1913-1931. Hg. von Peter Michael Braunwarth, Richard Mikklin, Susanne Pertlik und Heinrich Schnitzler. Frankfurt/M.: Fischer 1984.

- GBAS: Georg Brandes und Arthur Schnitzler. Ein Briefwechsel, herausgegeben von Kurt Bergel. Bern: Francke 1956

- JD: Julia Drost: La Garçonne. Wandlungen einer literarischen Figur. Göttingen: Wallstein 2003

- Frank 2017: Gustav Frank: Literatur – Filmgeschichte – Populäre Kultur. Fräulein Else in der visuellen Kultur (Online verfügbar).

- RG: Rüdiger Görner: Das Tagebuch. Eine Einführung. Zürich: Artemis 1986

- Kucher 2012: Primus-Heinz Kucher: „…ein charakteristisches Werk der Epoche. Talent unverkennbar; aber viel Confusion…“ Der Autor als Leser, der Autor im Literatursystem seiner Zeit. Arthur Schnitzlers Tagebuch-Kommentare zu Lektüren und zum literarischen Leben seiner Zeit. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 3. F. Bd. 24, Wien 2012, 67-95.

- Kuttenberg: Eva Kuttenberg: Der Cineast Arthur Schnitzler im Wien der elektrischen Schatten. In: Primus-Heinz Kucher (Hg.) Literatur und Kultur im Österreich der Zwanziger Jahre. Vorschläge zu einem transdisziplinären Epochenprofil. Bielefeld: Aisthesis 2007, S. 153-177

- US: Uwe Schütte: Die Poetik des Extremen. Ausschreitungen einer Sprache des Radikalen. Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht 2006

- WGS: W.G. Sebald: Das Schrecknis der Liebe. In: Ders.: Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke. Salzburg-Wien: Residenz 1985, S. 38-60.

- Zima 2001: Peter V. Zima: Das literarische Subjekt. Zwischen Spätmoderne und Postmoderne. Tübingen: A. Francke 2001.

- Zit. nach: Werner Welzig: Der Traum, ein Text. = Nachwort zu: Arthur Schnitzler: Tagebuch 1923-26; ebd. S. 487-496, hier S. 487. Zum Gesamtprojekt der Tagebuch-Edition vgl. Horst Thomé: Arthur Schnitzlers »Tagebuch«. Thesen und Forschungsperspektiven. In: IASL 1993, H. 2, S. 176-193 ↩

- Vgl. Markus Fischer: »Mein Tagebuch enthält fast nur absolut persönliches«. Zur Lektüre von Arthur Schnitzlers Tagebüchern. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Arthur Schnitzler. = Text + Kritik. H. 138/139, IV/98, München: edition text + kritik 1998, S. 24-35, bes. S. 27f., Ferner: Peter Plener: Schnitzlers Tagebuch lesen. Ein Versuch in drei TAGen. In: Konstanze Fliedl (Hg.): Arthur Schnitzler im zwanzigsten Jahrhundert. Wien: Picus 2003, S. 262-281. ↩

- Vgl. Arthur Schnitzler – Richard Beer-Hofmann: Briefwechsel 1891-1931. Hg. von Konstanze Fliedl. Wien-Zürich: Europaverlag 1992 bzw. Hugo von Hofmannsthal. Arthur Schnitzler. Briefwechsel. Hg. von Therese Nickl und Heinrich Schnitzler. Frankfurt/M.: Fischer 1994; betr. Zeitraum 1919-1929 S. 283-312 (insgesamt 45 Dokumente, davon knapp ein Drittel Post- bzw. Ansichtskarten. ↩

- Vgl. dazu auch R. Auernheimer in der NFP. ↩

- Vgl. auch die Eintragung vom 4.10.1919, S. 294: „…die antisemit., die communistische Hoffnungslosigkeit der Wiener Zustände…“ ↩

- Vgl. Primus-Heinz Kucher: Die Auseinandersetzung mit Spenglers ‚Untergang des Abendlandes’ bei R. Musil und O. Neurathgeb. am 10.12.1882 in Wien - gest. am 22.12.1945 in Oxford; Ökonom, Wissenschaftstheoretiker, Sozialpolitiker, Museumsp...: Kritik des Irrationalismus. In: Josef Strutz (Hg.): Robert Musil und die kulturellen Tendenzen seiner Zeit. = Musil Studien 12, München: Fink 1984,S. 124-142; ferner dazu Barbara Neymeyer: Musils exemplarische Auseinandersetzung mit Spenglers vitalistischer Kulturmorphologie. In: Diess.: Utopie und Experiment. Zur Literaturtheorie, Anthropologie und Kulturkritik in Musils Essays. Heidelberg: Winter, 2009, S. 189-216, in dem auch auf Thomas Manns Spengler-Essay von 1924 eingegangen wird (Ebd., S. 195f.) ↩

- So z.B. die Lektüren von zugesandten Manuskripttexten durch Alfred Hermann Fried und Paul Federn; ASB, 178 bzw. 186f. ↩

- Vgl. dazu auch: Bettina Riedmann: »Ich bin Jude, Österreicher, Deutscher«. Judentum in Arthur Schnitzlers Tagebüchern und Briefen. Tübingen: Niemeyer 2002, S. 257f., wo bereits angesichts problematischer Reaktionen Bahrs auf Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie klare Distanz zum einstigen Propagator der Jung-Wiener gesetzt wird. Vgl. weiters zwei Eintragungen aus dem Jahr 1916, eine zu Bahrs Roman Himmelfahrt, eine zu seinem Stück Stimme, welche beide als katholisierend, unleidlich, praetentiös etc. klassifiziert werden; zit. Ebd. S. 362. ↩

- Vgl. Klaus Mann: Auf Reisen gelesen. Über Hans Henny Jahnn und Otto Flake (1926). In: Ders.: Aufsätze, Reden, Kritiken 1924-1933, hg. von Uwe Neumann und Michael Töteberg. Reinbek:Rowohlt 1992, S. 88-93, hier S. 89. ↩

- Vgl. Alfred Döblin: Pastor Ephraim Magnus. (30.8.1923). In: Ders.: Kleine Schriften II. Hg. von Anthony W. Riley. Olten-Freiburg: Walter Verlag 1990, S. 286-290, bes. S. 289f. Dazu auch Jan Bürger: Der gestrandete Wal. Das maßlose Leben des Hans Henny Jahnn. Die Jahre 1894-1935. Berlin: Aufbau-Verlag 2003, S. 89-92; ferner Monika Meister: „Gewiß, Worte verschweigen das Eigentliche.“ Der imaginäre Raum des Theaters bei Hans Henny Jahnn. In: Hartmut Böhme, Uwe Schweikert (Hgg.): Archaische Moderne. Der Dichter, Architekt und Orgelbauer Hans Henny Jahnn. Stuttgart: M&P Verlag/Metzler 1996, S. 95-109, hier bes. S. 106. ↩

- Vgl. den Brief Schnitzlers an Sonnenfeld vom 20.1.1920 als Reaktion auf die Veröffentlichung eines Beitrages im Neuen Wiener Journal, in dem Sonnenfeld indiskret Privat-Familiäres aufgrund seines Zugangs zu den Abendgesellschaften einbaute, wo es u.a. heißt: „…als Doktor iuris, als Doktor der Philosophie [… ↩

- Vgl. dazu auch die Eintragung vom 31.7.1920 anlässlich eines Gespräches mit Felix Saltengeb. als Sziga bzw. Siegmund Salzmann am 6.9.1869 in Budapest, gest. 8.10.1945 in Zürich; österr. Schriftsteller, Jour... über Hasenclever und Werfel: „die bolschew. Literatur; Hass und Unverantwortlichkeitsatmosphäre.“ TB 1920/75, eine Eintragung, die jene Parallelisierung unterstreicht. ↩

- Ähnlich auch zu C.F. Meyer: „Mühselig, edel, gebildet (…) aber ohne Notwendigkeit, ohne Seele“ um zu schlussfolgern: „Les ich Keller, so denk ich: Sonderbar eigentlich, dass ich auch sozusagen ‚berühmt’ bin; les ich Meyer: Ich müßte eigentlich noch berühmter sein.“ Ebd. Eintrag vom 9.2.1920. ↩

- Panin, dessen Buch im renommierten Paul Cassirer-Verlag erschien und 1921 auch in einer italienischen Fassung vorlag, zählte offenbar zu den anarchistischen Kritikern des Bolschewismus, wie die Aufnahme seines Textes Das zaristische Russland (1921) in eine Empfehlungsliste der Zeitung Erkenntnis und Befreiung. Organ des herrschaftslosen Sozialismus (Wien-Klosterneuburg Nr. 49/1921) nahelegt; Goldschmidt war 1918/19 als linksorientierter Journalist tätig, Mitherausgeber der Rätezeitung und später Mitarbeiter an der Weltbühne. Ferner unterrichtete er als Hochschullehrer in Leipzig sowie Mexico-Ciudad, war Drehbuchautor und unternahm in den 1920er Jahren mehrere Reisen in die Sowjetunion. Seit 1933 im Exil, wo er 1940 in Mexiko verstarb. Im Gegensatz zu Schnitzler schätzten ihn Kurt Hiller und Kurt Tucholsky in mehreren Besprechungen. ↩

- Vgl. z.B. den Kurzbericht über ein Treffen am 20.1. 1920 beim ehemaligen Justizminister Franz Klein betr. Urheberrechtsfragen sowie über nachfolgende „Autorensitzungen“ beim Rechtsanwalt Dr. Adolf Altmann, bei dem auch Filmverträge verhandelt wurden (TB 1920/25, 33, 117) sowie im Staatsamt für Unterricht betr. Solidaritätsgesten von Künstlern oder im Hause Zuckerkandl (TB 1920/63). ↩

- Vgl. dazu auch Judith Beniston: Schnitzler in Red Vienna. In: Ian Forster, Florian Krobb (Hg): Arthur Schnitzler: Zeitgenossenschaften/Contemporaneities. = Wechselwirkungen. Österreichische Literatur im internationalen Kontext Bd.4, Bern-Frankfurt/M. u.a.: P. Lang 2002, S. 217-231, zu Bach bes. 221f. bzw. 225f. ↩

- Vgl. dazu auch den Brief an Samuel Fischer vom 28.8. 1923, wo es ohne Umschweife heißt: „Wie ich mich zu der neuesten Akontozahlung – von 8 Millionen – verhalten soll, weiß ich wirklich nicht. Nach dem Hotelindex (…) entsprechen diese 8 Millionen einem Wert von 10 Goldmark. Freilich, als Sie das Geld für die Bücher einnahmen, war der Wert 10-20 oder auch 50 Mal höher. Und so dürfte ich bei der Schlussabrechnung Anspruch auf Valorisierung erheben.“ Zit. nach ASB, S. 323. ↩

- Vgl. dazu Freuds Brief an Wittels vom 18.12.1923, in dem er sich zwar für die Zusendung bedankt, eine Korrekturliste beilegt und anmerkt: „…Sehen Sie diese Mitteilungen als ein Anzeichen dafür, daß ich Ihre Arbeit, die ich nicht billigen kann, doch keineswegs gering schätze.“ Zit. nach Edward Timms: Freud und das Kindweib: Die Memoiren von Fritz Wittels. Aus dem Engl. Von M.Th. Pitner. Wien-Köln-Weimar: Böhlau 1996, S. 148. Zur Beziehung zwischen Schnitzler und Wittels vgl. Ulrich Weinzierl: Arthur Schnitzler. Lieben. Träumen. Sterben. Frankfurt/M.: Fischer 31994, S. 112-118. ↩

- Vgl. auch den Dankesbrief an Hermann Bernstein vom 8.10.1923; in: A. Schnitzlergeb. am 15.5.1862 in Wien - gest. am 21.10.1931 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Arzt Der älteste Sohn des angesehene...: Briefe 1913-1931, S. 327. ↩

- Schnitzlers Hochschätzung des Romans geht auch aus einem Brief an seinen Sohn vom 11.12. 1924 hervor: „…Ich lese gerade den »Zauberberg«, der ein wahrhaft classischer humoristischer Roman ist…“ Zit. nach: A. Schnitzler: Briefe 1913-1931, S. 378. ↩

- Vgl. dazu auch Norbert Frei: „Wir sind nicht gut zueinander“ – Zum Werk von Hans Kaltnekergeb. am 2.2.1895 in Temesvár, Österreich-Ungarn - gest. am 29.9.1919 in Gutenstein, Niederösterreich; Lyriker, Dramat.... In: Klaus Amann, Armin A. Wallas (Hg.): Expressionismus in Österreich. Die Literatur und die Künste. Wien-Köln-Weimar 1994, S. 499-514, bes. S. 510f., der u.a. auf die elaborierten „sozialen Begründungen der dramatischen Handlung“ aufmerksam macht. ↩

- Vgl. die Besprechung durch O. Stoessl bzw. durch O. Koenig in der AZ. ↩

- Vgl. auch die Besprechung durch J. Sternberg in Moderne WeltEine illustrierte Revue (ab 1926 Untertitel: Das Blatt der eleganten Dame, ab 1931 Almanach der Dame) Redakteur: Ludwig ..., der den Text in den „Niederungen des Kolportageromans“ angekommen sieht. ↩

- Schnitzler wird dieses Urteil nach der Aufführung des Stücks 1929 (Josefstadt) revidieren: „…es ist bei aller Unlogik und mancher seelischer Widerlichkeit, begabt und scenenweise dichterisch.“ (TB 1929/245) ↩