Die Rote Fahne

Kontinuierlich in finanziellen Nöten und von personellem Aderlass und Zensurmaßnahmen betroffen, konnte sich die Publizistik der KPÖ in der Ersten Republik nur langsam und mit Hilfe aus Berlin und Moskau entfalten. Ihr Flaggschiff, Die Rote FahneDas Zeitschriftenmodul von Martin Erian finden Sie hier. Bereits im Mai 1918 erschien als Der Weckruf ein Organ der komm..., rekrutierte vor allem ab Mitte der 1920er Jahre sog. Arbeiterkorrespondenten und räumte auch im Feuilleton Proletariern, ab 1930 im Bund des proletarisch-revolutionären Schriftsteller vereint, Raum für literarische Arbeiten ein. Während programmatische Debatten eine untergeordnete Rolle im als „Waffe im Klassenkampf“ verstandenen Feuilleton einnahmen, gelangten ab 1922 Romane gesinnungstreuer AutorInnen wie Upton Sinclair, Jim Dollar oder Fedor Gladkow, später auch Titel der Reihe „Der Rote Eine-Mark-Roman“ zum Abdruck. Ergänzt wurde das Spektrum vereinzelt durch Kritiken, die sich stärker mit dem (russischen) Film und dem Rundfunk als der zeitgenössischen Literatur- und Theaterproduktion widmeten.

Von Martin Erian | Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis

- Die KPÖ als Gefahrenherd und der lange Schatten der KPD

- Die Entfaltung der kommunistischen Presse in der Ersten Republik

- Anhaltende Unterdrückung und endgültiges Verbot 1933

- „Unterhaltungslektüre eine Waffe im Klassenkampf“: Kommunistisches Literaturverständnis

- Literarische Programmschwerpunkte im Feuilleton der Roten Fahne

- Lückenhafte Rezeption des kulturellen Lebens

- Fazit

1. Die KPÖ als Gefahrenherd und der lange Schatten der KPD

Die, so Else Feldmanngeb. am 5. 2. 1884 in Wien – gest. 1942 im Vernichtungslager Sobibor Feldmann, jüdische Schriftstellerin und Jou... im Februar 1919 im Feuilleton der Neuen Wiener Journal, „fanatisierten jungen Köpfe“ (EF 1919, 8) der kommunistischen Bewegung hielten Wien 1918/19 durchaus in Atem. Verantwortlich dafür war die Rote GardeDie R. G. war eine in Anlehnung an die bewaffneten bolschewistischen Arbeiterverbände der russischen Oktoberrevolution ..., die Anfang November 1918 auch das Interesse von Teilen des intellektuellen Lebens der Stadt auf sich zog und am Tag der Ausrufung der Republik mit dem Zerreißen der rot-weiß-roten Fahne – vor dem Parlament sollte ein roter Fetzen baumeln – und der Besetzung der Redaktion der Neuen Freien Presse auf sich aufmerksam machen konnte. Selbst das Café Central hatte die neue politische Kultur – kurzzeitig – erfasst, wie es Leo Laniaeigentl. Hermann Lazar, geb. am 13.8.1896 in Charkow - gest. am 9.11. 1961 in München; Journalist, Schriftsteller ... in seiner Autobiographie Today We Are Brothers schilderte: „Wo Peter Altenberg einst Liebe predigte und Alfred Loos die neue Architektur, dort diskutierten Radikale nun proletarische Kunst und die Manifeste der Komintern.“ (LL 1942, 139, übersetzt) Auch in literarische Zeugnisse der Zeit fanden sie Eingang, etwa in Barbara oder Die Frömmigkeit von Franz Werfeleigentlich Franz Viktor Werfel, geb. am 10.9.1890 in Prag – gest. 26.8.1945 in Beverly Hills, USA; Schriftsteller..., der wenig erfolgreich Schnitzler mit kommunistischen Ideen konfrontierte, oder in Karl Paumgarttens Roman Repablick (1924), der in dieser, so der Untertitel, galgenfröhlichen Wiener Legende aus der Zeit der gelben Pest und des roten Todes, die proletarischen Führer als skurril-militante wie vom Ausland finanzierte Berufsrevolutionäre präsentiert (KP 1924, 63, 111ff).

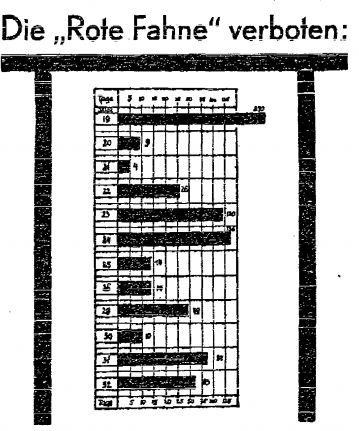

Karl Schönherrs Befund, von Arthur Schnitzler am 3. November 1918 im Tagebuch notiert, wonach Wien kein Boden für den „Bolschewikismus“ (AS 1985, 189) sei, sollte sich letztlich bewahrheiten. Die KPÖ blieb in der Ersten Republik eine Randnotiz, und mit ihr auch ihr Parteiblatt, Die Rote Fahne. Neben der Dominanz des Roten Wien verspürten die Partei und ihre Presse den langen Schatten der KPD. Die deutschen Kommunisten hatten ausgehend vom Kieler Matrosenaufstand Anfang November 1918 im Winter 1918/19 einen revolutionären Flächenbrand in der jungen Weimarer Republik entzündet, der in der Niederschlagung des Spartakusaufstandes und der Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs im Jänner 1919 Höhepunkt und Ende fand. Doch die KPD blieb ein wesentlicher Faktor in der deutschen Innenpolitik, schaffte Ende 1920 den Sprung zur Massenpartei mit rund 360.000 Mitgliedern und stieg infolge der Weltwirtschaftskrise hinter den Sozialdemokraten und den Nationalsozialisten 1930 zur drittstärkste Kraft im Berliner Reichstag auf. Begünstigt wurde der Erfolg durch eine sich rasch entwickelnde, das Proletariat ebenso wie die kulturelle Elite erreichende Publizistik. Ihre Anfänge gehen auf zahllose Redaktionsbesetzungen zurück, die von Hamburg und Bremen bis nach München und Rosenheim reichten; prägend wurde jene des konservativen Berliner Lokal-Anzeigers am 9. November 1918. Die Aktivisten erzwangen die Veröffentlichung der Roten Fahne als Zentralorgan des Spartacusbundes unter der redaktionellen Leitung von Liebknecht und Luxemburg, mit der Gründung der KPD am 1.1.1919 wurde sie zum offiziellen Parteiorgan. Das Blatt und seine Redakteure standen wie die Partei in regelmäßigem Konflikt mit der Zensurbehörde, die die Kolportage zwischen 1919 und 1932 an 779 Tagen verhinderte. Infolge des Putschversuchs in Mitteldeutschland war die Zeitung zwischen November 1923 und März 1924 offiziell verboten.

Die Berliner Rote Fahne blieb letztlich zwar deutlich hinter der sozialdemokratischen Presse zurück, erreichte aber eine Auflage von rund 130.000 Stück (1932), zudem erschienen in unregelmäßiger Folge 28 Ausgaben regionalen oder lokalen Zuschnitts (MB 1973, 22f.; DS 2014, 56f.). Neben der offiziellen Parteipresse schuf Willi Münzenberg als einer der wichtigsten zeitgenössischen Medienunternehmer Deutschlands hinter Alfred Hugenberg u.a. die Boulevardblätter Welt am Abend, Berlin am Morgen, denen die Wiener Paul Friedländer und Bruno Freieigentlich Benedikt Freistadt, geb. am 11.6.1897 in Bratislava/Pressburg – gest. am 21.5.1988 in Klosterneuburg; Journ... zumindest zeitweise als Chefredakteure vorstanden, und vor allem die Arbeiter Illustrierte Zeitung. Mit dem Malik-VerlagDurch den Erwerb einer Schülerzeitschrift gelang Wieland Herzfelde und seinem Bruder John Heartfield (d.i. Helmut Herzf... um Wieland Herzfelde, dem Neuen Deutschen Verlag, dem Internationalen Arbeiter-Verlag und noch einigen anderen wurde der Entfaltung einer proletarisch-revolutionären Literatur für breite Schichten eine Grundlage gegeben, die auch innerhalb der linken Bewegung eine Ausdifferenzierung in kulturellen Fragen ermöglichte.

2. Die Entfaltung der kommunistischen Presse in der Ersten Republik

In: Die Rote Fahne, 13.3.1932, S. 9

Von politischem Einfluss und publizistischer Schlagkraft dieser Art konnten die Wiener Kommunisten nur träumen. Nach dem stürmischen ersten Jahr der jungen Republik erfolgte die politische Stabilisierung – unter weitgehendem Ausschluss der KPÖ. Hatte man eine Teilnahme bei der Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung im Februar 1919 noch abgelehnt, trat man auf Geheiß Lenins im Oktober 1920 erstmals bei Nationalratswahlen an. Die rund 26.000 Stimmen oder 0,89% sollten sich im Bund als das beste Ergebnis bis 1945 herausstellen. Mandate auf Bundes- und Landesebene blieben außer Reichweite, einzig bei Gemeinderatswahlen gab es ab 1922 vereinzelte Erfolge, bei den Wiener Gemeinderatswahlen reichte es 1932 zu 1,9%. Die Anzahl der Parteimitglieder, im Mai/Juni 1919 noch auf 40.000 Personen geschnellt, pendelte sich bei rund 4.500 ein. Erst zu Beginn der Dreißigerjahre konnte der kommunistische Einflussbereich – ohne nennenswerte Wahlerfolge – wieder ausgeweitet werden, der Austrofaschismus setzt dieser Entwicklung ab 1934 allerdings ein jähes Ende (HS 1983).

Eine kommunistische Presse existierte schon während des Ersten Weltkriegs, im Mai 1918 erschien die rasch konfiszierte erste Ausgabe des Weckrufs, der im November zum Zentralorgan der neu gegründeten Partei erklärt wurde und dank finanzieller Unterstützung aus Moskau zunächst zwei Mal wöchentlich erscheinen konnte. Parallel dazu gab die Föderation revolutionärer Sozialisten „Internationale“ (FRSI) mit dem von Hilde Wertheim besorgten Blatt Der freie Arbeiter ein eigenes Organ heraus, dessen Feuilleton Die rote Garde Egon Erwin Kisch redigierte. Russlandheimkehrer lancierten mit Der Rote Soldat eine weitere Zeitschrift. Als Flaggschiff der österreichischen kommunistischen Publizistik sollte letztlich das Zentralorgan der KPÖ übrigbleiben. Mitte Jänner 1919 erfolgte die Umbenennung des Weckrufs in Die soziale Revolution, Ende Juli erschien erstmals in Wien Die Rote Fahne, zunächst vier Mal wöchentlich, ab September 1919 täglich außer montags. Die Verbreitung blieb überschaubar. Geht die offizielle Parteigeschichte schon für die Jahre 1918/19 konstant von 15.000 Exemplaren als Richtwert aus (GK 1977, 31) und nannte der zeitweilige Redaktionsleiter und für die KPÖ bedeutende Verleger Johannes Wertheim 16.000 Stück ab dem Jahr 1921 als konstante Auflage (RF, 1.1.1927, S. 3), bezeichnete ein Polizeibericht des Jahres 1931 die Anzahl von 18.000 Stück als „wesentlich übertrieben“. Gerhard Moser geht von deutlich niedrigeren Zahlen aus: So soll die Auflage 1925 rund 3.000, 1928 5.000-6.000 und 1931 7.000 Stück betragen haben (GM 1988, 181-185). Neuere Untersuchungen von Gabriele Melischek und Josef Seethaler weisen hingegen für Mitte der Zwanzigerjahre 25.800 Exemplare der Roten Fahne aus, Arbeiter-ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12.... und Neue Freie Presse produzierten 99.000 bzw. 55.700 Stück (ÖAW 2001, 12).

Die Reichweite des als Zentralorgan innerhalb der Partei, aber auch als Propagandaorgan im linken Spektrum konzipierten Blattes gehörte vom ersten Parteitag 1919 an zu den steten Diskussionspunkten. Dafür wurden einerseits organisatorische Schwächen – etwa der Vertrieb außerhalb Wiens – ins Treffen geführt, aber auch das schmale inhaltliche Angebot. Ebenso wurde das Dilemma unterschiedlicher Aufgaben der Parteizeitung offensichtlich, exemplarisch in den Erinnerungen Leo Lanias aus den stürmischen Tagen im Frühjahr 1919.

Die bolschewistischen Führer sandten uns lange Artikel über ‚Die sozialen Wurzeln der Religion‘, ‚Den Einfluss Hegels auf Marx‘, ‚Den Klassencharakter der Kunst‘ […] – die Wiener Arbeiterschaft hätte jedoch wohl mehr Interesse am Brotmangel in Floridsdorf oder den Fleischpreiswucher in der Steiermark besessen. Die meisten pflichtgetreuen Kommunisten zeichneten die Rote Fahne, aber aus Informationszwecken lasen sie die Arbeiter-Zeitung. (LL 1942, 150, übersetzt)

Anlässlich des ersten Roten Pressetages in Wien im September 1928 wurde diese Diskrepanz neuerlich eingestanden, jedoch nur bedingt als Manko. Hervorgehoben wurde hingegen der besondere Charakter der vermeintlich einzigen proletarischen Zeitung:

Gewiß, die ‚Rote Fahne‘ kostet fast soviel wie die ‚Arbeiter-Zeitung‘, hat aber einen geringeren Umfang. Ihr Inhalt ist nicht so reichhaltig, ihre Artikel sind manchmal stilistisch nicht ebenso sorgfältig. Die ‚Rote Fahne‘ ist fast doppelt so teuer als das ‚Kleine Blatt‘. Unsere Berichterstattung läßt sich mit der eines ‚Weltblattes‘, etwa der ‚Neuen Freien Presse‘, gewiß nicht vergleichen. Aber ist nicht ungleich wichtiger als diese unableugbaren Mängel, ist es nicht entscheidend, daß die ‚Rote Fahne’ in jeder ihrer Zeilen proletarisch, revolutionär geschrieben ist! Daß die ‚Rote Fahne‘ dem Arbeiter das gibt, was für ihn das notwendigste ist, viel wichtiger als tiefsinnige juristische Betrachtungen, viel dringender als sensationelle Kolportagebericht – nämlich eine seinem Klasseninteresse entsprechende politische Führung! (RF, 9.9.1928, S. 1f., hier S. 2)

Realisiert wurde die Forderung, proletarisch geschrieben zu sein, durch die Zusammensetzung der Beiträger – zum einen durch die häufig, aber nicht immer aus dem Arbeitermilieu stammenden Redakteure, zum anderen aber vor allem durch die von Erwin Zucker über lange Jahre organisierte ArbeiterkorrespondenzbewegungNicht nur aufgrund mangelnder personeller und finanzieller Ressourcen sowie zur Steigerung der Auflagen zählten Versuch..., die für Berichte unmittelbar aus den Betrieben und lokalen Parteizellen sorgen sollte. Noch rund zwei Monate vor dem Verbot wurde im Mai 1933 in der Artikelserie Wie die „Rote Fahne“ entsteht die Arbeiterkorrespondenz als Besonderheit hervorgestrichen und damit das journalistische Konzept dargelegt, in dem die Redakteure nicht „alle so gescheit [sind] und der Leser nichts mehr zu sagen braucht“ (RF, 14.5.1933, S. 7). Damit orientierte man sich an programmatischen Schriften Lenins (vgl. Lenin über die Aufgaben der Arbeiterpresse, abgedruckt am 31.8.1926, S. 6, Lenin über die Mitarbeit der Arbeiter an der kommunistischen Presse, Die Rote Fahne, 26.1.1927, S. 3) sowie Grigori Sinowjews (Wie müssen unsere Zeitungen beschaffen sein?, 17.4.1925, S. 5)1 und versuchte nicht nur eine Berichterstattung aus dem für die Bewegung erschlossenen Zentrum des proletarischen Lebens zu ermöglichen, sondern auch eine intensivere Form der Leserbindung zu erreichen, insbesondere in Abgrenzung zur bürgerlichen Presse und zur Arbeiter-Zeitung.

Das Verhältnis des Arbeiters zur kommunistischen Zeitung ist ein anderes als das Verhältnis eines Spießbürgers zu seinem Leibblatt, ist auch anders oder soll auch anders sein als das Verhältnis des SP.-Arbeiters zur SP.-Presse. Je mehr die SPOe. eine bürgerliche Partei wird, desto weniger kann die SP.-Presse diesen bescheidenen Forderungen, die die Arbeiter an sie stellen, genügen […] Nur dann, wenn die „Rote Fahne“ eine Schar eifriger Mitarbeiter hat, die mitten im Kampf der Arbeiter stehen, wird sie das Organ der kämpfenden Arbeiter sein, darum muß jeder Genosse, freudig und eifrig, Mitarbeiter am Ausbau der „Roten Fahne“ werden. Und jeder wird dann mit Stolz von ihm sagen können: Das ist meine Zeitung. (RF, 1.6.1924, S. 3)

Aus programmatischen wie ökonomischen Gründen wurde die aktive Mitarbeit des Proletariats angestrebt, was aufgrund der organisatorischen Schwäche bzw. geringen Größe der Bewegung eine flächendeckende kontinuierliche Berichterstattung kaum zuließ. Ebenso kam es innerhalb der Redaktion laufend zu Personalrochaden, auch als Ausdruck innerparteilicher Flügelkämpfe. Hatten zunächst Paul Friedländer und Franz Koritschonergeb. am 23.2.1892 in Wien - gest. am 9.6.1941 im KZ Auschwitz; Journalist, Politiker (KPÖ) F. K. wurde in einer jüdisc... die Leitung inne und gestaltete der ebenfalls für die Arbeiter-Zeitung publizierende Leo Lania sowie Elfriede Eisler-Friedländer, die später in Berlin als Ruth Fischer von sich reden machte, das Blatt entscheidend mit, führte bis 1921 Josef Strassergeb. am 11.9.1870 in Krakau – gest. am 15.10.1935 in Wien; Journalist, Politiker S., Sohn einer Eisenbahnerfamilie, e... die Redaktion. Ab diesem Zeitpunkt übernahmen wechselnde KPD-Funktionäre die Administration des Blattes, spätestens mit der Gründung der Zeitungsverlags GmbH 1928, die 1931 durch die Rofa Verlagsgesellschaft mbH ersetzt wurde, war Berlin nach der Moskauer Starthilfe auch für die finanzielle Konsolidierung verantwortlich (GM 1988, 178ff). Die inhaltliche Ausgestaltung prägten aber auch Hilde und Johannes Wertheim, Friedrich Hexmann, der 1921 von der SDAP übergetretene und 1927 als Trotzkist ausgeschlossene Josef Frey, die 1922-24 in Wien lebende KPD-Mitbegründerin und bedeutende Übersetzerin Frida Rubiner, der Rotgardist Guido Zamis, Willi Schlammgeb. als Wilhelm Siegmund Schlamm am 10.6.1904 in Przemyśl, Galizien – gest. am 1.9.1978 in Salzburg; Journalist, Sc... und Erwin Zucker mit, u.a. Karl Tomann und Johann Koplenig fungierten zeitweilig als Herausgeber. Ab 1928 leitete der aus Moskau heimgekehrte Richard Schüllergeb. am 30.4.1901 in Wien – gest. am 14.6.1957 in Linz; Publizist, kommunistischer Funktionär Der Sohn eines Rechtsa... die Redaktion, seinem Team gehörten Erich Freudmann, Franz Millik, Jenö Kostmann und Oskar Großmann an. Der junge Alfred Klahr, im Exil prägende Figur der Bewegung, wurde sein Stellvertreter. Die große personelle Fluktuation resümierte Johannes Wertheim Anfang 1927 auch unter dem Titel Von Renegaten und Lumpen. „Leute mit der Charakterstärke eines Lania schätzen sich glücklich, in der sozialdemokratischen oder bürgerlichen Presse zu glänzen oder sind ganz dort eingezogen, wie Maren oder Bornstein, denen man wenigstens eine gewisse Begabung nicht abstreiten kann.“ (RF, 1.1.1927, S. 3) Andere hingegen sahen sich neben der Behauptung journalistischer Unfähigkeit dem empfindlichen Vorwurf gegenüber, für ihren persönlichen Vorteil ideologische Prinzipien allzu rasch über Bord geworfen zu haben.

Die kleine Redaktion, die meist nur aus vier bis fünf mäßig bezahlten Mitarbeitern bestand, war von Arbeiterkorrespondenten, Bezirksberichterstattern und den Nachrichtendiensten innerhalb der Kommunistischen Internationale abhängig. Nur langsam, zumal erschwert durch die Papierzuteilung sowie politisch motivierte Ablehnungen durch Druckereien, konnte der Umfang von eingangs vier Seiten gesteigert werden, noch 1928 bemängelte das Exekutivkomitee der Komintern in einer Resolution den geringen Umfang, die kleine Redaktion und die fehlenden Mittel für angemessene Illustrationen und internationale Korrespondenzen (GM 1988, 198-211). Innerparteilich wie auch im Kontakt mit Moskau wurde häufig die Haltung gegenüber der Sozialdemokratie diskutiert, neuerlich im Kontext des am Parteitag Anfang 1929 verordneten „ultralinken“ Kurses. Trotz der kontinuierlichen Kritik an der Berichterstattung der Arbeiter-Zeitung und der gezielten Kontrastierung mit jener der Roten Fahne wurde der Stil als zu wenig eigenständig kritisiert.

Bis vor kurzem war die ‚R. F.‘ tatsächlich nichts anderes als eine kritische Beilage zur ‚Arbeiter-Zeitung‘, was ja gewiß der Auffassung ihres früheren leitenden Redakteurs entsprach. Es hat einzelne Nummern gegeben, die der Partei mehr geschadet als genützt haben! Kein Wort kann hier scharf genug sein! (RF, 12.1.1929, S. 5)

Das Bemühen um die Abgrenzung von der Sozialdemokratie erscheint retrospektiv dennoch als eine der wenigen Konstanten innerhalb des Blattes, sei es in der Politikberichterstattung, in Form von Pressekritik, sei es durch satirische Beiträge im Feuilleton oder ab 1927 im Zuge wiederholt erscheinender Reportagen zu Missständen im „Roten Wien“, das auch in der Parteihistoriographie retrospektiv trotz der international herausragenden Politik bloß „als sozial im Rahmen des Kapitalismus, nicht sozialistisch“ (GK 1977, 87) beurteilt wurde. So steht es exemplarisch für den Ton der Roten Fahne, dass Friedrich Austerlitzgeb. am 25.4.1862 in Hochlieben/Liben Vysoká (nahe Prag) - gest. am 5.7.1931 in Wien; Journalist, Redakteur, Polit..., seit 1895 Chefredakteur der sozialdemokratischen Arbeiter-Zeitung, in einem Nachruf als „Retter der Bourgeoisie“ verhöhnt wurde (RF, 7.7.1931, S. 3).

Ansonsten dominierten auf den wenigen Seiten Innen- und Außenpolitik sowie Wirtschaftsberichterstattung, stets gehalten im Ton des politischen Kampfes. Konnte das Feuilleton nur zeitweilig nach Berliner Vorbild an Sonn- und Feiertagen eine eigene Seite beanspruchen, so erlauben die wiederkehrenden Themenfelder durchaus den Vergleich: die russische Oktoberrevolution und die mitteleuropäischen revolutionären Bewegungen 1848 und vor allem 1918/19, die Pariser Kommune 1871, von Glanz und Gloria gezeichnete Berichte zur Entwicklung der Sowjetunion, zu Abbau, Kapitalismuskritik, Inflation und Wirtschaftskrise, Kritik von nationaler und internationaler Justiz (neben dem Vorwurf einer sog. Klassenjustiz in Österreich ist die jahrelange, flammende Berichterstattung um die 1927 in den USA hingerichteten italienischen Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti hervorzuheben), von Imperialismus, westlichem Militarismus und Kritik der herrschenden Parteien, insbesondere der Sozialdemokratie und der reaktionären Bewegungen politischer und kultureller Natur. Besonders umfänglich begangen wurden die alljährlichen Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenktage im Jänner, ebenso die Arbeiteraufmärsche am 1. Mai sowie der 15. Juni und der 15. Juli als Tage des blutigen Widerstandes in Wien. Die zahlreich gesetzten geschichtlichen Anker dienten dabei nicht vorrangig der historischen Bildung, sondern der Vermittlung von Klassenbewusstsein, Solidarität und Kampferfahrung, wie für das Feuilleton insgesamt die Devise herrschte, sich den tagespolitischen Aufgaben und propagandistischen Zielen unterzuordnen (LEX 1964, 420; DS 2014, 6).

Rote Fahne! In: Die Rote Fahne, 25.12.1929, S. 3

In den 1919 gefassten Leitsätzen für die Presse wurde die Etablierung einer mittelfristig zu einer eigenständigen Zeitschrift auszubauende Frauenzeitschrift angestrebt – dies glückte im Gegensatz zur Etablierung einer Monatsschrift zu theoretischen Fragen aus Wirtschaft und Gesellschaft oder der landesweiten Distribution. Erschien Die revolutionäre Proletarierin, redigiert von Elfriede Eislergeboren als Ruth Elfriede Eisler, verheiratet als Elfriede (Eisler-)Friedländer bzw. Maria Elfriede (Eisler-)Pleuchot, ..., zunächst als Beilage der Roten Fahne, konnten später die Zeitschriften Die Arbeiterin (1924-1931) und die Rote Frauenpost (1933) etabliert werden, 1932/33 erschien zudem die Illustrierte Rote WocheDie IRW erschien ab Anfang Februar 1932 unter dem vollen Titel Illustrierte Rote Woche. Die Wochenschrift der Werktätig.... Andere Akzentuierungen waren häufig von kurzer Lebensdauer, einzig Gewerkschafts- und Betriebsmeldungen, das Feuilleton (ab 1926 wiederholt mit der Unterrubrik Aus Natur und Technik) und später Sportberichterstattung sowie zeitweilig die Radio- und Filmkritik (siehe unten) fanden neben den politischen und innerparteilichen Berichten mit einer gewissen Kontinuität Berücksichtigung. Insgesamt wird aber auch an dieser Stelle die Zerrissenheit des Blattes zwischen Partei- und Massenorgan mit mitunter gegenläufigen Interessen, konkurrierenden Beteiligten und hoher personeller Fluktuation sichtbar. Hinzu kam die durchwegs angespannte finanzielle Lage, die zu wiederkehrenden Hilferufen wie den Pressetagen sowie im Dezember 1925 zur zeitweisen Einstellung führte. So fehlten im Vergleich zu Berlin nicht nur Personal, Umfang und Reichweite, sondern auch schlicht die finanziell bedeutsamen Inserate. Die Gelder der Gewerkschaften sowie der Gemeinde Wien landeten durchwegs in den sozialdemokratischen Anzeigeabteilungen, wie Wertheim schon 1927 monierte.

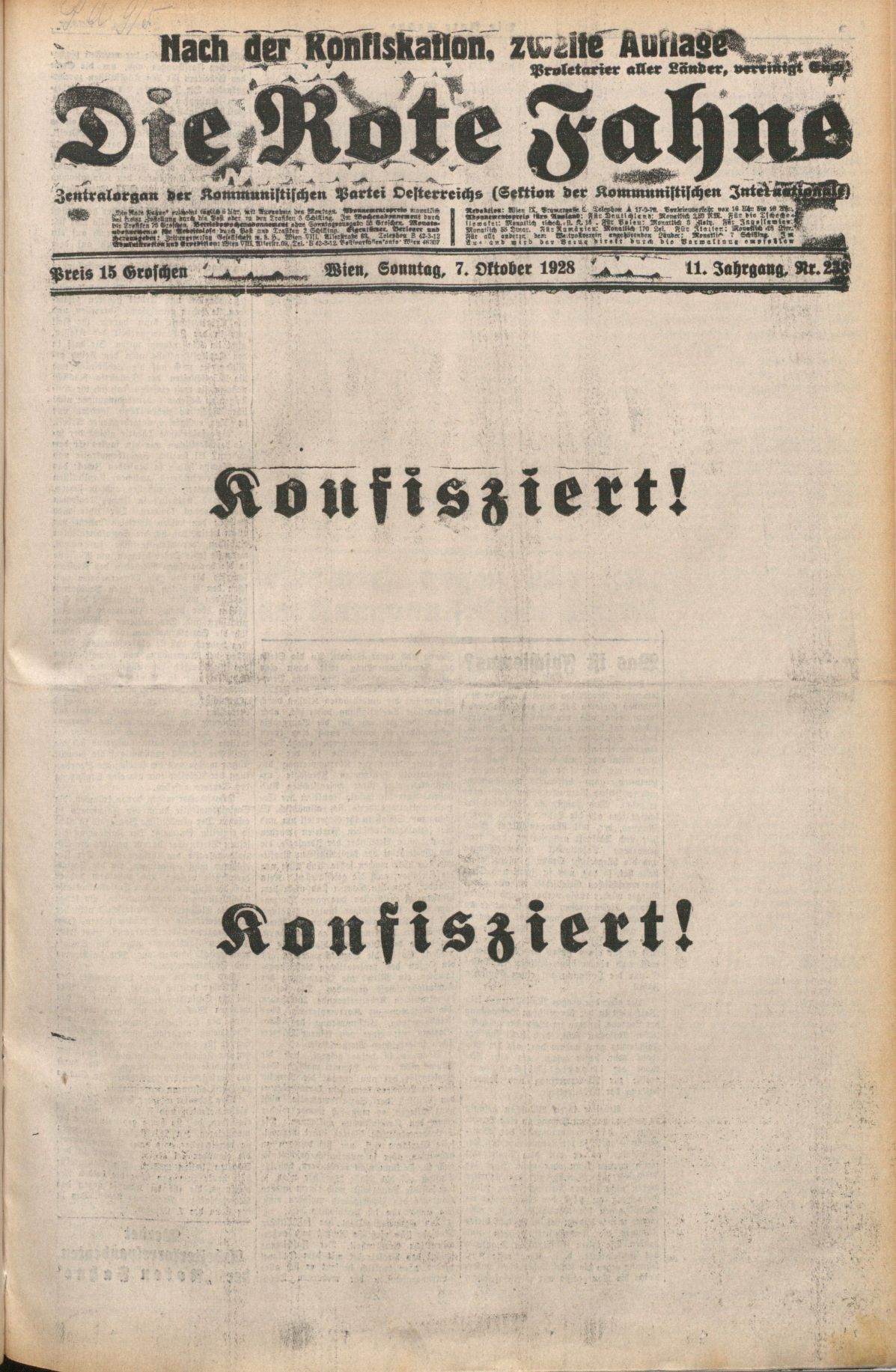

3. Anhaltende Unterdrückung und endgültiges Verbot 1933

Es erscheint als besondere Tragik, dass die Wiener Rote Fahne sich erst 1931/32 finanziell stabilisieren und inhaltlich verbreitern konnte – wenig später erwirkte die Regierung Dollfuß ihre Einstellung. Das Blatt stand in der Ersten Republik regelmäßig im Fokus der Justiz, nicht bloß in den Tagen der erhofften Revolution und in jenen der Errichtung des austrofaschistischen Systems. Nach eigenen Angaben wurden 4.300 nachträgliche Berichtigungen erzwungen (RF, 24.5.1933), regelmäßig standen Redakteure vor Gericht und wurden Ausgaben stark zensuriert oder vollständig konfisziert. Daher kann die Zensur neben den zuvor erwähnten wiederkehrenden Themenfeldern als eine weitere Konstante im Feuilleton bezeichnet werden.2 Insbesondere öffentliche Veranstaltungen der KPÖ standen unter besonderer Beobachtung oder wurden von vornherein verhindert. So wurden – nur exemplarisch für Vertreter der linken Intelligenz – Willi Münzenberg und Max Barthel, anlässlich einer Sitzung der Kommunistischen Jugendinternationale in Wien, 1919 des Landes verwiesen, ein Auftritt Erich Mühsams – er berichtete davon im Feuilleton Der Revolutionär in Passau, zunächst erschienen in Die Weltbühne (RF, 23.8.1925, S. 2) – ebenso wie Lesungen Ludwig Renns und Erich Weinerts durch Einreiseverbote verhindert, Filmvorführungen untersagt. Egon Erwin Kisch, mittlerweile vom Aktivisten zum populären „rasenden Reporter“ aufgestiegen, äußerte im Gedicht Wir funken rot 1930 deutlich seinen Unmut: „Meine Herren Zensoren!/Spitzen Sie Ihre Ohren:/Jetzt funken wir von dieser Stelle,/Bald aber gehört uns die Rundfunkwelle […]“ (RF, 9.11.1930, S. 9). Die Revolution blieb aus, zwei Jahre später stand auch er vergeblich an der Grenze, als er für die Präsentation des Reportagebands China, geheim nach Wien zurückkehren wollte.

In den letzten Monaten des legalen Erscheinens der Roten Fahne, die noch rund zwei Monate nach dem Verbot der KPÖ am 26. Mai 1933 kolportiert werden konnte, stand das Blatt unter Vorzensur. Hans Maier, das literarische Sprachrohr der Wiener kommunistischen Bewegung, hielt rund zwei Wochen nach der sogenannten „Selbstausschaltung des Parlaments“ im Gedicht mit dem sprechenden Titel Weiße Flecke fest:

Proleten, ihr wollt um jeden Preis

Die WahrheitBereits 1895 vom Kantor der sephardischen Gemeinde in Wien, Jakob Bauer, vor dem Hintergrund des anwachsenden Antisemiti... recht klobig und schwarz auf weiß

In der „Roten Fahne“ sehen;

Doch reine Wahrheit ist blütenweiß –

Und wird daher, auf Herrn Dollfuß‘ Geheiß,

Auch so in der Zeitung stehen.

[…]

Die „Rote Fahne“, hier sei’s geklagt,

Sie brachte die Wahrheit gar zu nackt

Und rauh in ihren Spalten,

Zu staatsgefährlich ist ihre Frisur –:

Drum muß sie jetzt nächtlich zur Vorzensur

Vor des Ordnungsstaates Gewalten.

[…]

Ihr, Herren, ihr bringt die Wahrheit nicht um

Und weiße Flecke sind niemals stumm;

Die agitieren und hetzen.

Die Wahrheit marschiert den Massen voran;

Sie bricht sich trotz allem durchs Dunkel Bahn –

Nach ihren eigenen Gesetzen. (RF, 17.3.1933, S. 6)

Die letzte zugelassene Ausgabe erschien am 22. Juli 1933. In der Illegalität in Wien und später in Prag wurde das Blatt jedoch weitergeführt und konnte zumindest monatlich erscheinen. Zu Lasten des Feuilletons nun noch stärker auf die politische Agitation ausgerichtet, erreichte es etwa in Tagen der Februarkämpfe 1934 eine nie zuvor erlebte Reichweite (GM 1988, 185).

4. „Unterhaltungslektüre eine Waffe im Klassenkampf“: Kommunistisches Literaturverständnis

„Junge proletarische Schriftsteller brauchen wir, die sich frei halten von allen Formspielereien und Formdilletantismen […]. Der proletarisch-revolutionäre Schriftsteller lebt sich nicht selbst, er steht im Dienst seiner Klasse und damit im Dienste der Menschheit.“ (JB 1928, 113) Anknüpfend an Lenins Forderung, Literatur müsse als Teil der „allgemeinen proletarischen Sache“ vom „lebendigen Hauch der proletarischen Arbeit“ (LEN 1924, 99) erfasst werden, skizzierte Johannes R. Becher, maßgeblicher kommunistischer Literaturfunktionär der Zeit und 1928 Begründer des Bundes der proletarisch-revolutionären Schriftsteller Deutschlands, das Bild des Dichters in Diensten der Partei. Auch das Feuilleton hatte sich dem politischen Kampf unterzuordnen. Zwar bot das von Gertrud Alexander, Alexander Abusch, Paul Brand (d.i. Emanuel Bruck), Slang (d.i. Fritz Hampel) und anderen gestaltete Feuilleton der Berliner Roten Fahne, das ab 1920 fester Bestandteil des Blattes war, nicht nur in einem Nebeneinander von proletarisch-revolutionärer und zeitkritisch-bürgerlicher Literatur Fortsetzungsromane und agitatorische Gedichte, Erzählungen und Reportagen, sondern diente auch als Ort zahlreicher Debatten, insbesondere Anfang der Zwanzigerjahre (zur sogenannten ›Kunstlump-Debatte‹ um Oskar Kokoschka, John Heartfield und Georg Grosz und zur Herausbildung eines proletarischen Theaters siehe Walter Fähnders: „Was soll der Proletarier lesen?“ Literaturpolitische Kontroversen und Konzepte in den Anfangsjahren der Weimarer Republik), später vor allem in der BPRS-Zeitschrift Die Linkskurve.

Auch die Funktion des Feuilletons wurde im kommunistischen Parteiorgan wiederholt erörtert. In Reaktion auf Ullstein-Autor Michael Gesell (d. i. Otto Ernst Hesse), der in der politischen wie ökonomischen Krisensituation der frühen Dreißiger die eskapistische Bedeutung des Feuilletons in einem in der Vossischen Zeitung 1932 erschienenen Essay mit dem Titel Ueber die Schwierigkeit, Feuilletons zu schreiben erläuterte (MG 1932), charakterisierte Paul Brand das Feuilleton der Roten Fahne ausdrücklich als Teil der politischen Strategie des Blattes. „Den Begriff des unpolitischen Feuilletons, den die Bürger immer wieder in der Feder führen, kennen wir nicht. Wir erklären eindeutig, daß unsere Unterhaltungslektüre eine Waffe im Klassenkampf ist.“ (PB 1932) Damit wurde in deutlichem Kontrast zum bürgerlichen Kulturverständnis die Isolierung des Feuilletons und mit ihm des kulturellen Bereichs von den übrigen des gesellschaftlichen Lebens aufgegeben – zugunsten der Parteiarbeit (MB 1973, 29ff). So erschienen auch zahllose Essays Lenins, Karl Radeks, Anatolj Lunatscharskis, Nikolai Bucharins und anderer im Feuilleton, zu Grundsatzfragen der Bewegung, aber auch zur österreichischen Politik (und insbesondere zur SDAP) „unter dem Strich“. Beim Versuch einer historischen Herleitung des proletarischen Feuilletons betonte Rudolf Wittenberg in Berlin Anfang 1933 die erst Mitte der Zwanziger Jahre überwundene Methode der Absenkung des Niveaus eines vermeintlich elitären Feuilletons für ein proletarisches Publikum – in Wien ist diese Tendenz auch später vereinzelt beobachtbar – sowie und damit verbunden die beschwichtigende Funktion der Literatur im Klassenkampf. Dies solle, im Anschluss an Lenin, der Vergangenheit angehören. „In enger Verbundenheit mit dem Tageskampf hebt sich auch die Qualität des proletarischen Feuilletons, dessen Kritik und Kontrolle einen kleinen, wichtigen Abschnitt des Kampfes in der ideologischen Offensive darstellt.“ (RW 1933) Die enge Verbindung von literarischer Produktion und Parteiarbeit hob auch der Arbeiterschriftsteller Karl Grünberg hervor, schrieb er der proletarisch-revolutionären (Tages-)Literatur „im täglichen Stellungskampf des Klassenkrieges“ doch die Rolle als wirksame, weil eingängigere Ergänzung neben der „schwere[n] Artillerie von Leitartikeln, Referaten und Aufklärungsliteratur“ (KG 1929) zu, um breitere Schichten zu erreichen.3

Derart programmatische Äußerungen fehlen für die Wiener Rote Fahne weitgehend. Übernahm man zentrale literaturtheoretische Beiträge meist aus Berlin und Moskau – etwa Alexander Bogdanows Was ist proletarische Dichtung? (10.10.1920) mit der Forderung nach einer „reinen proletarischen Klassendichtung“, Der proletarische Roman von Gertrud Alexander (7.11.1925) oder Arbeiterdichtung von Johannes R. Becher (26.11.1926) –, so wurden kulturpolitische Grundsatzerklärung nahezu nur im Kontext von Parteitagen veröffentlicht. Am 15.2.1919 wurden die am ersten Parteitag gefassten Leitsätze für die Presse publiziert, im Sommer 1925 kam es zur Veröffentlichung umfangreicher Thesenpapiere zum angestrebten Weg zur Massenpartei, die die Ausrichtung des Zentralorgans und weiterer Publikationen beleuchteten und eine klare Verteilung der Arbeitsgebiete innerhalb der Redaktion der Roten Fahne skizzierten. Neben der Einrichtung einer „ständige[n] Rubrik über die Lage und Entwicklung Sowjetrußlands“ und einer Zuspitzung der Lokalberichterstattung auf soziale Brandherde wie Abtreibung, Wohnungsfragen, realisiert durch Reportagen und Gerichtsberichtserstattung, wurde auch die Ausrichtung des Feuilletons – recht knapp – definiert: „Revolutionäre Romane und Erzählungen, sowie kleinere, aktuelle, satirische Beiträge.“ (RF, 5.7.1925, S. 9)

5. Literarische Programmschwerpunkte im Feuilleton der Roten Fahne

Die Auswahl der im Feuilleton publizierten literarischen Zeugnisse orientierte sich stark am Berliner Vorbild. In den frühen Jahren wurde mit Texten aus dem Vormärz und Revolutionsliteratur des Jahres 1848, u.a. von Heinrich Heine, Georg Herwegh, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Adolf Glasbrenner und Georg Weerth, ebenso wie mit Werken des Naturalismus von Zola und Hauptmann sowie englischen und russischen Erzählern versucht, das literarische Erbe für den Klassenkampf fruchtbar zu machen. In der Roten Fahne erschienen bis Ende 1921 unter anderem Texte Ivan Turgenjews, Leo Tolstois und Maxim Gorkis, aber auch Das Fräulein von Scuderi von E. T. A. Hoffmann oder Oscar Wildes Der junge König. Neben den Erzählungen gelangte in Berlin und vereinzelt auch in Wien eine Reihe theoretischer Abhandlungen zum Abdruck, die die Bedeutung russischer, aber auch deutscher und französischer Schriftsteller und Philosophen für die proletarisch-revolutionäre Bewegung zu unterstreichen suchten, etwa Dostojewskis, Voltaires, Rousseaus, Lessings, Goethes, Schillers und wiederholt jene Heinrich Heines. Ein herausragendes Beispiel dafür sind die Essays Georg Lukács‘, in denen er sich zwischen 1921 und 1923 unter anderem mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach, Honoré de Balzac, Gerhart Hauptmann, August Strindberg und Upton Sinclair auseinandersetzte (LEX 1964, 418f.; DS 2014, 11f.). Nur vereinzelt erschienen sie auch in Wien (u.a. 15./16.11.1921, 30.9.1922, 18.5.1923), nicht jedoch seine Besprechung von Karl Kraus‘ Die letzten Tage der Menschheit.

In: Die Rote Fahne, 4.2.1926, S. 5.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel dauerte es bis März 1922, ehe umfangreichere Erzählungen und Romane in Fortsetzungen zum Abdruck kamen. Den Anfang machte Upton Sinclairs König Kohle, der, nachdem bereits 1921 Ausschnitte veröffentlicht worden waren, in nicht weniger als 117 Teilen erschien, ihm folgte Maxim Gorkis Erzählung Der alte Isergil. Diese beiden Texte stehen exemplarisch für das dominierende Programm, das sich sowohl aus sowjetischen als auch internationalen Sympathisanten der kommunistischen Bewegung speiste. So wurden die Revolutionsromane Der eiserne Strom von Alexander Serafimowitsch, John Reeds Zehn Tage, die die Welt erschütterten und Béla Illes Die Generalprobe. Der Roman der ungarischen Revolution, aber u.a. auch das kosakische Epos Der stille Don von Michail Scholochow, Jim Dollars Mess Mend oder die Yankees in Leningrad, Wera Figners Das Attentat auf den Zaren, Fedor Gladkows Zement (in Auszügen) und Neue ErdeUntertitel: Wochenschrift für kulturellen Sozialismus Zeitschrift des aktivistisch-linken Flügels innerhalb der Wiener... sowie Nikolai Ongjews Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew veröffentlicht. Als Ankündigung des Abdrucks von Upton Sinclairs Metropole als Fortsetzungsroman ab Februar 1926 wurde als programmatische Stellungnahme festgehalten, dass auch die Romane in der Roten Fahne nicht der bloßen Unterhaltung – „Verdummung“ sei diesbezüglich das Ziel der bürgerlichen Medien – dienen würden, sondern vielmehr der neuerlichen Entlarvung der kapitalistischen Klassengesellschaft.

Wir tun es, damit der Arbeiter sieht, daß in allen, den kleinen und täglichen Vorkommnissen, in jedem Raubmord, in jedem Diebstahl, in den Unglücksfällen, in jedem Selbstmord die Ursache im kapitalistischen System liegt, daß jedes kleinste Bezirksgerichtsurteil ein Klassenurteil ist, der Arbeiter überall entrechtet ist und als Mensch zweiter und dritter Kategorie betrachtet wird.

Und auch der Roman hat die Aufgabe, das Klassenbewußtsein der Arbeiter durch krasses Herausstreichen der bürgerlichen Klassenschichten und des Klassenkampfes zu stärken und zu vertiefen. (RF, 4.2.1926, S. 5)

Beginnend mit Hermynia Zur Mühlens Lina. Erzählung aus dem Leben eines Dienstmädchens wurden ab 1926 auch vermehrt deutschsprachige Erzählungen und Romane in Wien abgedruckt, etwa Alois Lindners Abenteuerfahrten eines revolutionären Arbeiters, Heinrich Wandts Erotik und Spionage in der Etappe Gent und Erzählungen von F. C. Weiskopfmeist F. C. Weiskopf, geboren am 3.4.1900 in Prag – gest. am 14.9.1955 in Berlin; Schriftsteller, Journalist, Über.... Ab 1930 nahm der Anteil der proletarisch-revolutionären Schriftsteller Deutschlands spürbar zu, etwa mit Willi Bredels Maschinenfabrik N. & K., Klaus Neukrantz‘ Barrikaden am Wedding und Franz Kreys Maria und der §. Alle drei entstammten der Reihe Der Rote Eine-Mark-Roman des Internationalen Arbeiter-Verlags, mit ihr war, so Otto Biha, der „proletarische Massenroman“ geboren. Dieser sollte den populären Werken der Berliner Verlage Scherl und Ullstein entgegentreten und „an Stelle von Persönlichkeitskonflikten und Privatleidenschaften die Konflikte der Zeit und die Kämpfe der Massen“ (OB 1930) zeigen. Zur Stärkung des Klassenbewusstseins – Masse meine hier nicht nur große Auflagen, sondern auch die Darstellung des Proletariats als kollektive Einheit anstelle der als „zersetzend“ eingestuften bürgerlichen Literatur der Individualschicksale, mahnte Berta Lask (BL 1929, 153f.) – sollte er fernab formaler Experimente auf, so Klaus Kändler, „hohem ästhetischem [!] Niveau […] mit einem Ideengehalt, der dem Leben und Erleben des Volkes entspricht“ (KK 1974, 267) Johannes R. Bechers Forderung nach einer Massenliteratur fernab von Kleinbürgerlichkeiten erfüllen (JB 1931, 291). Die Reihe sah sich jedoch mit dem Trivialitätsvorwurf konfrontiert, Walter Karsch subsummierte die Titel in der Weltbühne unter dem vielsagenden Titel Courths-Mahler rot:

[D]as da hat ganz und gar nichts mit Literatur zu tun, geschweige mit Kunst. Das ist die rohe und äußerliche Plakatierung einer Tendenz, die niemals erlebt wurde, die dem Roman nicht entwächst, sondern ihm aufgeklebt ist, und zwar so schlecht, daß der Kolportagecharakter immer wieder durchbricht. Es kommt nämlich nicht nur auf das Was, es kommt ebenso sehr auf das Wie an. Warum lernt man nicht auch hier von Sowjetrußland? (WK, S. 496)

Nichtsdestotrotz gelang es, mit gegenwartsbezogenen Texten politisch treuer Autoren ein immer größeres Publikum zu erreichen. Einen Ausdruck der neugewonnenen Breite der proletarisch-revolutionären Literatur bildete auch die 1932 von Wieland Herzfelde herausgegebene Anthologie Dreißig neue Erzähler aus dem neuen Deutschland, der die Sammlung Dreißig neue Erzähler des neuen Rußland vorangegangen war. Darin fanden sich auch zwei Arbeiten österreichischer Provenienz, jedoch aus den Reihen der Anhänger der Sozialdemokratie: Ernst Fischers Rund um den blutigen 15. Juli 1927 und Veza Magds (d.i. Veza Canettieig. Venetiana Taubner-Calderon, geb. am 21.11.1897 in Wien – gest. am 1.5.1963 in London; Schriftstellerin, Übersetz...) Geduld bringt Rosen. Stammten die Beiträger allesamt aus einem „Kreis geübter Literaten“, so klaffte, wie auch der Rezensent der Wiener Roten Fahne eingestand, für den österreichischen Boden eine Lücke, für die Peripherie wie für das Zentrum. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass Autoren wie Hans Maier, Lili Körbergeb. am 25.2.1897 in Moskau – gest. am 11.10.1982 in New York; Schriftstellerin, Journalistin Pseudonym: Agnes Muth, ..., Peter Schnureigentlich Josef Kolarić, geb. am 1.5.1888 in Hatzfeld/Banat – gest. 1963 in Wien; Schriftsteller P. S. wurde als S..., Franz Janiczekgeb. am 17.1.1909 in Wien – gest. am 9.5.1989 in Salzburg; Lederarbeiter, kommunistischer Aktivist, Journalist, Schri... und Ernst Fabrigeb. am 5.5.1891 in Wien – gest. am 6.11.1966 in Moskau; Journalist, Schriftsteller Ps.: Ernst Breitenseer, Emiljan ... seit den frühen Zwanzigern regelmäßig Beiträge im Feuilleton veröffentlichten und 1930 der Bund der proletarisch-revolutionären Schriftsteller ÖsterreichsAus: Die Rote Fahne, 9.2.1930, S. 8 In der Frühphase der KPÖ nach 1918-19 formierte sich zunächst weniger um die ehem... (BPRSÖ) ins Leben gerufen worden war. Angestrebte Buchprojekte ließen sich mehrmals nicht realisieren. „Die revolutionär-proletarische Literatur muß erst erweckt werden. Noch gibt es keinen einzigen revolutionären österreichischen Gegenwartsroman.“ (RF, 9.12.1932, S. 7) (Siehe dazu das Themenfeld zur proletarisch-revolutionären Literatur in Österreich 1918-1933)

6. Lückenhafte Rezeption des kulturellen Lebens

Nimmt man die Weimarer Republik als Gradmesser, stechen in der österreichischen kommunistischen Literaturbewegung vorrangig die Lücken ins Auge. Stets in finanzieller Bedrängnis, hinkte das Wiener Blatt den Berliner Maßstäben deutlich hinterher. Besonders eklatant sind die Unterschiede im Bereich des Theaters, dessen Wert für die Kollektiverfahrung in der Weimarer Republik früh erkannt wurde. Neben der intensiven Auseinandersetzung mit dem Schaffen Erwin Piscators – der nach Berlin übersiedelte Paul Friedländer erteilte etwa zugunsten Piscators der Berliner Volksbühne1906 nach dem Vorbild der 1890 gegr. Berliner Volksbühne, die unter der Leitung von Otto Brahm u. Bruno Wille maßgebli... zu ihrem 40-jährigen Jubiläum 1930 eine herbe Absage (PF 1930) – bemühten sich die Rezensentinnen auch um die Vermittlung der bürgerlichen Dramatik, insbesondere der Werke Friedrich Schillers, parallel dazu florierte die Arbeitertheaterbewegung (DS 2014, 14ff). In der Wiener Roten Fahne hingegen finden sich nur punktuell Beiträge zur Literatur- und Theaterkritik, durchwegs in Diensten der Bewegung: Verrisse russlandkritischer Schriften (u.a. 10.5.1919, S. 2f., 15.6.1921, S. 2, 12.4.1925, S. 3f.), Anerkennung für die programmatischen Texte (18.8.1920, S. 2, 26.2.1922, S. 2), Lob der gesinnungstreuen Romane, Reiseberichte und Revolutionserinnerungen (4.6.1919, S. 1, 8.11.1921, S. 2, 16.12.1921, S. 3, 4.3.1925, S. 3) sowie der proletarisch-revolutionären Literatur (16.1.1921, S. 6, 15.8.1926, S. 5). Selten traten österreichische Autoren als Rezensenten namentlich in Erscheinung, etwa Ernst Fabri zu Ernst Tollers Maschinenstürmer (10.6.1923, S. 2f.), Friedländer, Leo Lania oder Kurt Landau, nur vereinzelt erschienen auch Theaterkritiken. Die zeitlich meist begrenzte Mitwirkung der genannten Autoren an der Roten Fahne machten die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Leben zudem zum Stückwerk. Dies trifft ebenfalls auf die Beurteilung der Kulturarbeit des Roten Wien zu. Urteilte etwa eine Notiz aus dem Februar 1926 verhalten positiv über die Arbeitersinfoniekonzerte („… sicherlich die einzigen Veranstaltungen der sozialdemokratischen ‚Kunststelle‘, die sich bisher von Kitsch haben frei halten können“, RF, 19.2.1926, S. 4), dienten sie zwei Monate später anlässlich der 200. Aufführung Rezensent Otto Pragan als Beleg für den „Reformismus der Sozialdemokratie“:

Während sie in ihrer Politik, Theorie und Wissenschaft eine […] eigene Methode, den berüchtigten Austro-Marxismus entwickelt hat, unterscheidet sie sich in ihrer Kunstpolitik in nichts von den Revisionisten ärgsten Schlages. Der Exponent dieser Politik ist Dr. David Josef Bachgeb. am 13.8.1874 in Lemberg (Lviv) – gest. am 30.1. 1947 in London; Kulturfunktionär, Journalist, Kritiker Aus:..., der Leiter der sozialdemokratischen KunststelleAus: Arbeiter-Zeitung, 30.10.1921, S. 7 Aufbauend auf kulturell-künstlerische Vorfelderfahrungen, z.B. mit den Arbeiter.... […] Ueber die Tendenzen und Leistungen der Kunststelle im allgemeinen und ihrem [!] Leiter, Dr. Bach, ein Wort zu verlieren, ist heute bereits nicht mehr notwendig, weil schon bedeutende Teil der Sozialdemokratie in offene Rebellion dagegen getreten sind und sogar bürgerliche Kritiker, wie ein Karl Kraus, mit Recht nachweisen, daß diese sozialdemokratische Kultur nichts anderes ist, als der ödeste Abklatsch der bourgeoisen Kunst. (RF, 25.4.1926, S. 7)

Grundsätzliches anläßlich des 200. Arbeiter-Symphonie-Konzertes.

In: Die Rote Fahne, 25.4.1926, S. 7.

Pragan rief offen zur proletarischen Revolte gegen die Sozialdemokratische Kunststelle auf, auch das neue Medium Film sollte das linke Spektrum weiter entzweien (siehe dazu exemplarisch den kurzen Bericht zum Ausschluss der Roten Fahne von der Präsentation zweier Filmprojekte Lanias 1929 in Wien, RF, 19.5.1929, S. 8). War man also auch in kulturellen Fragen vehement auf politische Abgrenzung und die Weckung des Klassenbewusstseins bedacht, wurden die österreichisch-sowjetischen Kulturkontakte, organisiert durch die 1925 eingerichtete Gesellschaft für kulturelle Verbindung der UdSSR mit dem Ausland (VOKS) sowie durch die Österreichische Gesellschaft zur Förderung der geistigen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der UdSSR, eher nachlässig registriert. Mit der formal unpolitischen VOKS standen kaum kommunistische Parteigänger, sondern unter anderem Otto Neurathgeb. am 10.12.1882 in Wien - gest. am 22.12.1945 in Oxford; Ökonom, Wissenschaftstheoretiker, Sozialpolitiker, Museumsp..., Josef Luitpold Sternals Schriftsteller häufig als Josef Luitpold, geb. am 16.4.1886 in Wien - gest. am 13.9.1966 in Wien; Schriftsteller, F..., Karl Anton Rohan sowie die Russlandreisenden Stefan Zweiggeb. am 28.11.1881 in Wien – gest. am 23.2.1942 in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien; Schriftsteller, Übersetzer... und Bruno Frei in Kontakt (JK 2014, 232-249). Erst 1929 wurde der Bund der Freunde der Sowjetunion als KPÖ-Vorfeldorganisation geschaffen, der Ende November 1931 Lunatscharskis auch von der Arbeiter-Zeitung ausführlich dokumentierten Vortrag über das kulturelle Leben in Russland im ausverkauften Großen Musikvereinssaal ermöglichte. Unaufmerksam verhielt sich die Rote Fahne auch bei früheren russischen Kulturkontakten nach Wien: Zwar registrierte das Feuilleton das Gastspiel des Moskauer Kammertheaters Alexander Tairows im Wiener RaimundtheaterDie Gründung des Raimundtheaters ging auf eine Initative von rund 500 Wiener Bürgern zurück, die sich 1890 zum „Wie... und würdigte es aber nur mit einer kurzen Kritik („[Z]war keine Arbeiterkunst, aber doch ein Bild jenes geistigen Tempos, das die proletarische Revolution entfesselte.“ – RF, 17.6.1925, S. 3). Als drei Jahre später das Leningrader Opernstudio bei den Salzburger Festspielen auftrat, was im Vorfeld zu heftigen, von antisowjetischer Ressentiments getragenen medialen Diskussionen geführt hatte, fand dies in der Roten Fahne keinerlei Niederschlag.

In: Die Rote Fahne, 4.8.1923, S. 1-2.

Ausgeprägter betrieben wurde hingegen die Beschäftigung mit Radio und Film. 1929 wurde die Rubrik Arbeiterradio als Teil der Sonntagsausgabe etabliert, rasch ergänzt um die Unterrubriken Radiotechnik und vor allem die Proletarische Radiokritik, die sich mittels Arbeiterkorrespondenzen fortwährend kritisch mit dem Programm der RAVAGDie Radio-Verkehrs-Aktiengesellschaft, kurz RAVAG, wurde im Februar 1924 als erste österreichische Rundfunkgesellschaft... auseinandersetzte. Auch der Feuilletonist Hans Maier griff unter dem Titel Mein Radio wiederholt die neuen Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe auf. Eine noch größere Rolle sollte das Kino spielen: 1920 mit einem Bericht Theater und Kino in Sowjetrußland (RF, 1.2.1920, S. 6) erstmals im Fokus, erschien drei Jahre später Trotzkis Essay Schnaps, Kirche und Kino, in dem er die Bedeutung des Films für die kommunistische Bewegung festschrieb: „Das Kino ist der große Konkurrent der Kneipe und der Kirche. Dieses Instruments müssen wir uns um jeden Preis bemächtigen.“ (RF, 4.8.1923, S. 2)

Daran knüpfte Alexander Holms in Kino und Proletariat. Die modernen Opiumhöhlen des Kapitalismus ein gutes Jahr später nahtlos an. „Das Kino ist der einzige Vergnügungsort der armen Leute. […] [D]as Kino ist heute ein Institut zur Verkleinbürgerlichung der Massen. Nach der Revolution wird es ein Institut sein, um die Massen dem Sozialismus, Kollektivismus und Kommunismus näher zu bringen.“ (RF, 4.11.1924, S. 2f.) Gemäß der von Holm formulierten Aufgabe, das kapitalistische Kino zu entlarven, standen die großen Hollywoodproduktionen ebenso wie jene der deutschen und auch österreichischen Studios, u.a. der kapitalistischen Ufa- und Sascha-Film1910 von Alexander Joseph „Sascha“ Graf Kolowrat-Krakowsky in Pfraumberg/Přimda (heute Tschechien) gegründet, entw... wie auch der sozialdemokratischen Wiener Kiba-Film, fortwährend als Gegenpol zum russischen Film und den Arbeiten des mit dem Proletariat sympathisierenden Charlie Chaplins unter harscher Kritik. Auch in der Filmkritik wurde demnach das Primat einer der politischen Idee verpflichteten Kultur umgesetzt. Ein nicht gezeichnetes Feuilleton mit dem Titel Der Film des Vorstadtkinos berichtete am ersten Jahrestag des Justizpalastbrandes – die Filmberichterstattung fand trotz umfangreicher Berichte zum 15. Juli im Gegensatz zur zeitgleich stattfindenden Debatte um das Leningrader Operntheater in Salzburg Raum – von den Kassenschlagern im Arbeiterkino:

Die russischen und die Chaplin-Filme ziehen hier bei weitem mehr als die großen, aber inhaltlich leeren Ausstattungsfilme, wie „Ben Hur“ u. dgl. Und deshalb können wir mit Recht sagen: Die Zukunft des Filmes und der Filmkunst, das Wesen der Filmkunst ist proletarisch. (RF, 15.7.1928, S. 6)

1923 kam mit der Tolstoi-Verfilmung Polikuschka mit Darstellern aus dem Ensemble Konstantin Stanislawkis ein erster sowjetischer Spielfilm in die Wiener Kinos, der den anhaltenden Einsatz der Roten Fahne für den russischen Film begründete (RF, 2.12.1923, S. 2). 1926 – mittlerweile war eine nicht immer realisierte wöchentliche Filmkritik angekündigt worden, die unter anderem die Tonfilmdebatte wiederholt aufgreifen sollte –, erschien unter großer medialer Beachtung Sergej Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin, der in der Roten Fahne als „sowjetistische[r] Meisterfilm“ (RF, 23.5.1926, S. 8) tituliert wurde. Seine Wirkung war nachhaltig: Erst 1930 erschien Slangs ursprünglich als Werbung im Parteiauftrag in Berlin entstandene Erzählung Panzerkreuzer Potemkin. Der Matrosenaufstand vor Odessa 1905, im August wurde der Film ebenso wie Zehn Tage, die die Welt erschütterten für Jugendliche verboten (RF, 15.8.1930, S. 3). Waren in der Folge weitere russische Produktionen in Wien gelaufen, darunter Wsewolod Pudowkins Sturm über Asien (dazu weiterführend MM 2014), so bedrohte immer häufiger die Zensur den russischen Film. 1932 löste die konservative Reichspost („Gottlosenpropaganda in einem Wiener Kino“, Reichspost, 21.5.1932, S. 5) eine Revolte gegen Dziga Vertovs Tonfilmreportage Lied vom Aufbau aus, der daraufhin wie bereits in der Weimarer Republik vorübergehend konfisziert wurde.

7. Fazit

Die geringe Größe und ihre überschaubare politische Schlagkraft sollten den publizistischen Bemühungen der kommunistischen Bewegung im Österreich zwischen den Kriegen enge Grenzen setzen. Sie waren, sieht man von den stürmischen Tagen im November 1918 ab, als die Rote Garde regen wie auch namhaften Zustrom finden sollte, zudem von personeller wie ökonomischer Not und parteiinternen Zwistigkeiten gekennzeichnet, sodass die auch durch Zensur wiederholt bedrohte Entfaltung der kommunistischen Presse in der Ersten Republik nicht recht gelingen sollte. Auflage und Reichweite waren stark beschränkt, insbesondere die Bemühungen im Bereich des Feuilletons blieben Stückwerk und waren stets dem politischen Kampf verpflichtet. Folgte man beim Abdruck literarischer Texte dem Berliner Vorbild in abgespeckter Form, so gelang es aus Platzgründen wie auch aufgrund der personellen Fluktuation nicht, selbst umfassendere Debatten im Blatt auszutragen und das kulturelle Leben zu verfolgen. Sieht man von den Übernahmen aus der internationalen kommunistischen Presse ab, waren es vorrangig Proletarier bzw. Mitglieder des BPRSÖ, die anhaltend Beiträge beisteuerten. Auch ihnen sollte, wie die Entwicklung des Feuilletons 1932/33 zeigt, die Verbreiterung ihrer Publikationsbasis verwehrt bleiben. Als Erich Barludeigentlich Lajos Barta bzw. germanisiert Ludwig Barta, geb. 1907 in Kassa/Košice – gest. 1996 in Budapest; Schriftst... mit Der Weg in die Zukunft nach einigen längeren Erzählungen österreichischer Herkunft 1933 den ersten Fortsetzungsroman aus BPRSÖ-Kreisen publizierte, stoppte das Verbot des Blattes seine Veröffentlichung.

Literaturverzeichnis

Siglen

- AS 1985 = Arthur Schnitzler: Tagebuch 1917-1919. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1985.

- BL 1929 = Berta Lask: Über die Aufgaben der revolutionären Dichtung. In: Die Front (1929), H. 8. Neuerlich in: Alfred Klein (Hg.): Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Eine Auswahl von Dokumenten 1926-1935. Berlin, Weimar: Aufbau 1979, S. 153-156.

- DS 2014 = Dieter Schiller: Heran an die Massen! oder Lesen ist Parteipflicht. Kritische Betrachtungen zum Feuilleton der „Roten Fahne“ Berlin 1920-1932. Berlin: Rosa-Luxemburg-Stiftung 2014 (= Helle Panke, Pankower Vorträge, Heft 192).

- EF 1919 = Else Feldmann: Die Kommunistische Partei. In: Neues Wiener Journal, 9.2.1919, S. 7f.

- GK 1977 = Geschichte der Kommunistischen Partei Österreichs 1918-1955. Kurzer Abriß. Von einem Autorenkollektiv der Historischen Kommission beim ZK der KPÖ unter Leitung von Friedl Fürnberg. Wien: Globus-Verlag 1977.

- GM 1988 = Gerald Moser: Zwischen Autonomie und Organisation: Die Arbeiterkorrespondentenbewegung der „Roten Fahne“ in den Jahren 1924 bis 1933. Eine Studie zur Kommunikationspolitik der KPÖ in der 1. Republik. Wien, Diss. Phil. 1988.

- HS 1983 = Herbert Steiner: Die Kommunistische Partei. In: Erika Weinzierl, Kurt Skalnik (Hg.): Österreich 1918–1938. Geschichte der Ersten Republik. Bd. 1. Graz [u.a.]: Styria 1983, S. 317-329.

- JB 1928 = Johannes R. Becher: Unser Bund [1928]. In: Alfred Klein (Hg.): Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Eine Auswahl von Dokumenten 1926-1935. Berlin, Weimar: Aufbau 1979, S. 112-117.

- JB 1931 = Johannes R. Becher: Die Kriegsgefahr und die Aufgaben der revolutionären Schriftsteller. In: Literatur der Weltrevolution, Sonderheft 1931. Neuerlich in: Alfred Klein (Hg.): Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Eine Auswahl von Dokumenten 1926-1935. Berlin, Weimar: Aufbau 1979, S. 272-308.

- JK 2014 = Julia Köstenberger: Österreichisch-sowjetische Kulturkontakte im Überblick. In: Verena Moritz et al.: Gegenwelten. Aspekte der österreichisch-sowjetischen Beziehungen 1918-1938. St. Pölten [u.a.]: Residenz 2014, S. 231-282.

- KG 1929 = Karl Grünberg: Was wir wollen. In: Die Rote Fahne [Berlin], 27.11.1929, Beilage, [S. 10].

- KK 1974 = Klaus Kändler: Nachwort zu: Wir sind die Rote Garde. Sozialistische Literatur 1914 bis 1935 [1965]. Bd. 2. Leipzig: Reclam 1974, S. 249-272.

- KO 1931 = K.olectiv: Die letzten Tage von … In: Die Rote Fahne [Berlin], 16.10.1931, S. 6.

- KP 1924 = Karl Paumgartteneigentlich Karl Huffnagl, geb. am 18.12.1872 in Wien – gest. am 5.3.1927 in Wien; Beamter, Journalist, Schriftsteller...: Repablick. Eine galgenfröhliche Wiener Legende aus der Zeit der gelben Pest und des roten Todes. Graz, Leipzig: Stocker 1924.

- LEN 1924 = Lenin: Parteiorganisation und Parteiliteratur. In: Arbeiter-Literatur 1 (1924), H. 3/4, S. 97-103.

- LEX 1964 = Rote Fahne, Die. In: Lexikon sozialistischer deutscher Literatur. Von den Anfängen bis 1945. Leipzig: Bibliographisches Institut ²1964, S. 418-428.

- LL 1942 = Leo Lania: Today We Are Brothers. The Biography Of A Generation. Boston: Riverside Press Cambridge 1942.

- MB 1973 = Manfred Brauneck: Die rote Fahne. Kritik, Theorie, Feuilleton 1918-1933. München: Fink 1973.

- MG 1932 = Michael Gesell (d. i. Otto Ernst Hesse): Ueber die Schwierigkeit, Feuilletons zu schreiben. In: Vossische Zeitung, 7.2.1932, [S. 26f.].

- MM 2014 = Verena Moritz, Karin Moser: „Rotes Kino“. Die Rezeption der „Sowjetfilme“ in Österreich. In: Verena Moritz et al.: Gegenwelten. Aspekte der österreichisch-sowjetischen Beziehungen 1918-1938. St. Pölten [u.a.]: Residenz 2014, S. 283-306.

- ÖAW 2001 = Gabriele Melischek, Josef Seethaler: Auflagenzahlen der Wiener Tageszeitungen 1895-1933 in quellenkritischer Bearbeitung. Wien 2001 (= Arbeitsberichte der Kommission für historische Pressedokumentation, Nr. 1) [Online verfügbar].

- OB 1930 = Otto Biha: Der proletarische Massenroman. Die neue Eine-Mark-Serie des „Internationalen Arbeiterverlages. In: Die Rote Fahne [Berlin], 2.8.1930, Beilage, [S. 10].

- PB 1932 = Paul Brand (d. i. Emanuel Bruck): Das schwierige Feuilleton. In: Die Rote Fahne [Berlin], 11.2.1932, S. 11.

- PF 1930 = Paul Friedländer: 40. Jahre Volksbühne. Die Entwicklung von Meyring zu Zörgiebel. In: Die Rote Fahne [Berlin], 26.9.1930, S. 12.

- RW 1933 = Rudolf Wittenberg: Ueber proletarisches Feuilleton. Versuch seiner geschichtlichen Entwicklung. In: Die Rote Fahne [Berlin], 19.1.1933, S. 10.

- TM 2016 = Thomas Möbius: Der Fortsetzungsroman K. Olectiv: „Die letzten Tage von …“. Ein Experiment kollektiver Autorschaft in der proletarisch-revolutionären Literatur 1931. In: undercurrents. Forum für linke Literaturwissenschaft (2016) [Online verfügbar].

- WK 1931 = Walther Karsch: Courths-Mahler rot. In: Die Weltbühne XXVII (1931), H. 39, S. 495-497.

Zitierte Artikel aus Die Rote Fahne (Wien)

- Holm, Alexander: Kino und Proletariat. Die modernen Opiumhöhlen des Kapitalismus. In: Die Rote Fahne, 4.11.194, S. 2f.

- Kisch, Egon Erwingeb. am 29.4.1885 in Prag – gest. am 31.3.1948 in Prag; Journalist, Schriftsteller K., Sohn eines jüdischen Tuch...: Wir funken rot. In: Die Rote Fahne, 9.11.1930, S. 9.

- Trotzki, Leo: Schnaps, Kirche und Kino. In: Die Rote Fahne, 4.8.1923, S. 1f.

- Maier, Hansgeb. als Johann Mair am 27.3.1881 in Ottensheim – gest. am 22.3.1945 in Wien; Schriftsteller Ps.: Hamay, Hans&nbs...: Kommunisten in das Gemeindeparlament. In: Die Rote Fahne, 13.3.1932, S. 9.

- Maier, Hans: S. O. S. Rettet die „Rote Fahne“! In: Die Rote Fahne, 25.12.1929, S. 3.

- Maier, Hans: Weiße Flecke. In: Die Rote Fahne, 17.3.1933, S. 6.

- Maier, Hans: Aufbau – konfisziert. In: Die Rote Fahne, 5.6.1932, S. 8.

- Mühsam, Erich: Der Revolutionär in Passau. In: Die Rote Fahne, 23.8.1925, S. 2.

- N.N.: Berichtigungen und Ehrenbeleidigungsklagen. Was bei der Herstellung der „Roten Fahne“ entsteht. In: Die Rote Fahne, 24.5.1933, S. 9.

- N.N.: Deine Zeitung. In: Die Rote Fahne, 1.6.1924, S. 3.

- N.N.: Der Film des Vorstadtkinos. In: Die Rote Fahne, 15.7.1928, S. 6.

- N.N.: Ein Stück täglichen Schützengrabenkampfes im Klassenkrieg. Wie die „Rote Fahne“ entsteht. In: Die Rote Fahne, 14.5.1933, S. 7.

- N.N.: Eine Tat der proletarisch-revolutionären Literatur. Der Sammelband „30 neue Erzähler des neuen Deutschland“. In: Die Rote Fahne, 9.12.1932, S. 7.

- N.N.: Filmkritik und Arbeiterpresse. Zwei proletarische Filme. In: Die Rote Fahne, 19.5.1929, S. 8.

- N.N.: Friedrich Austerlitz, ein Retter der Bourgeoisie. In: Die Rote Fahne, 7.7.1931, S. 3.

- N.N.: Gastspiel des Moskauer Kammertheaters Tairoffs Truppe im Raimund-Theater. In: Die Rote Fahne, 17.6.1925, S. 3.

- N.N.: Leitsätze für die Presse. (Wurden am ersten Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschösterreichs beschlossen.). In: Die soziale Revolution, 15.2.1919, S. 3.

- N.N.: Lenin über die Mitarbeit der Arbeiter an der kommunistischen Presse. In: Die Rote Fahne, 26.1.1927, S. 3.

- N.N.: Panzerkreuzer „Potemkin“. Der sowjetistische Meisterfilm. In: Die Rote Fahne, 23.5.1926, S. 8.

- N.N.: Roter Pressetag! In: Die Rote Fahne, 9.9.1928, S. 1f., hier S. 2.

- N.N.: Sonntag beginnt unser neuer Roman. Upton Sinclair: „Die Metropole.“. In: Die Rote Fahne, 4.2.1926, S. 5.

- N.N.: Thesen zur politischen Lage und zur Bolschewisierung der Partei. Antrag I zum Parteitag. In: Die Rote Fahne, 5.7.1925, S. 6-9, hier S. 8f.

- N.N. (Pragan, Otto?): Arbeitersinfoniekonzerte. In: Die Rote Fahne, 19.2.1926, S. 4.

- Pragan, Otto: Das „Kultur“jubiläum der Sozialdemokratie. Grundsätzliches anläßlich des 200. Arbeiter-Symphoniekonzertes. In: Die Rote Fahne, 25.4.1926, S. 4.

- Rubiner, FridaGeb. 28.4.1879 in Mariampol (Zaristisches Russland, heute: Marianpole, Litauen), gest. 22.1.1952 in Kleinmachnow/Berlin ...: Die Zeitung des Arbeiters. In: Die Rote Fahne, 1.1.1927, S. 3.

- Slang: Panzerkreuzer Potemkin. Der Matrosenaufstand vor Odessa 1905. In: Die Rote Fahne, 1.7.1930, S. 6.

- Trotzki, Leo: Schnaps, Kirche, Kino. In: Die Rote Fahne, 4.8.1923, S. 1-2

- Wertheim, Johannesgeb. am 14.5.1888 in Wien – gest. am 26. September 1942 in Auschwitz; Journalist, Verleger W., Sohn eines Journal...: Unsere „Rote Fahne“. Anlässlich des Beginnes des 10. Jahrganges. In: Die Rote Fahne, 1.1.1927, S. 3.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Verbotsstatistik in Die Rote Fahne [Berlin], 1.10.1932, S. 7.

- Abb. 2: Hamay: Kommunisten in das Gemeindeparlament. In: Die Rote Fahne, 13.3.1932, S. 9.

- Abb. 3: Hans Maier: S.O.S. Rettet die Rote Fahne! In: Die Rote Fahne, 25.12.1929, S. 3.

- Abb. 4: Die Rote Fahne, 7.10.1928, S. 1.

- Abb. 5: Gertrud Alexander – Kunst, Vandalismus und das Proletariat, RF Berlin, 23.6.1920, S. 5.

- Abb. 6: Gertrud Alexander – Proletarisches Theater, RF Berlin, 17.10.1920, S. 5f.

- Abb. 7: N.N.: Sonntag beginnt unser neuer Roman. In: Die Rote Fahne, 4.2.1926, S. 5.

- Abb. 8: Otto Pragan: Das „Kultur“jubläum der Sozialdemokratie. Grundsätzliches anläßlich des 200. Arbeiter-Symphonie-Konzertes. In: Die Rote Fahne, 25.4.1926, S. 7.

- Abb. 9: Leo Trotzki: Schnaps, Kirche, Kino. In: Die Rote Fahne, 4.8.1923, S. 1-2.

- Abb. 10: Hans Maier: Aufbau – konfisziert. In: Die Rote Fahne, 5.6.1932, S. 8.

- Unter dem Titel Die Aufgaben der russischen Arbeiterkorrespondenten erschienen weitere maßgebliche Schriften zur Arbeiterkorrespondenzbewegung 1924 in der in Wien verlegten Zeitschrift Arbeiter-Literatur mit Nikolai Bucharin: Das Vermächtnis Lenins und die Arbeiterkorrespondenten bzw. Nadeschda Konstantinowna Krupskaja: Die Kontrolle durch die Massen und die Arbeiterkorrespondenten. In: Arbeiter-Literatur 1 (1924), Nr. 12, S. 959-963 und 963-965. ↩

- Als Beispiele u.a.: Preßfreiheit? In: Die Rote Fahne, 19.11.1919, S. 1f, Arbeitergespräch. In: Die Rote Fahne, 28.8.1927, S. 3, Von der Kampffront der kommunistischen Presse. Neue Konfiskationen, Verhaftungen und Gerichtsurteile. In: Die Rote Fahne, 30.10.1929, S. 3, Hans Maier: Jahreszensur. In: Die Rote Fahne, 1.1.1930, S. 8, N.N.: Die faschistische Pressediktatur. Selbst ein stockkonservativer Journalist erklärt: Der Geist Metternichs ist wieder erwacht. In: Die Rote Fahne, 26.6.1930, S. 3, Hans Maier: Wir klagen an. In: Die Rote Fahne, 6.12.1931, S. 8, Die Totengräber der Preßfreiheit. In: Die Rote Fahne, 4.12.1931, S. 1f. Analog dazu jedoch auch in der Weimarer Republik, vgl. Erich Weinert: Mit Ausnahme der Kommunisten. In: Die Rote Fahne, 19.6.1932, S. 8. ↩

- In diesem Kontext ist auf ein bemerkenswertes, 2015 neuerlich aufgelegtes literarisches Experiment hinzuweisen, erschienen zwischen Oktober und Dezember 1931. Unter dem Namen „K. Olectiv“ veröffentlichten die Redakteure Emanuel Bruck und Jürgen Kuczynski in der Berliner Roten Fahne den Fortsetzungsroman Die letzten Tage von …, der tagesaktuelle Nachrichten aufgriff und so von Tag zu Tag weitergeschrieben wurde. Nicht zuletzt aus Angst vor der Zensur blieb es bei diesem einmaligen Versuch (KO 1931; TM 2016). ↩