… akustisches Drama, Jazzromane, Tanz- und Technorevue, kinetische Schriftbilder…: Intermedialität als Komponente eines Epochenprofils der österreichischen Literatur und Kultur der Zwischenkriegszeit

Das Bild und die Wahrnehmung der österreichischen Literatur/Kultur der Zwischenkriegszeit hat sich zwar in den letzten Jahren aufgrund neuerer Forschungs- und Projektarbeiten aus den älteren Zuschreibungen zwischen habsburgischem Mythos und bescheidener kultureller Selbstbehauptung im Schatten der Dynamik der Berliner Kultur emanzipiert, weiter entwickelt und ausdifferenziert. Allerdings haben darin mehrere für die Zwischenkriegszeit wichtige bzw. folgenreiche Veränderungen im medialen Bereich, in Formen der Alltagskultur, in der Verknüpfung literarischer, kulturpolitischer, künstlerischer und habitueller Diskurse bislang eher punktuell Beachtung gefunden. Dass die österreichische Kultur/Literatur mit ihrem unbestrittenen Zentrum Wien auch an Phänomenen wie der internationalen (Theater- oder Musik)Avantgarde partizipierte, Möglichkeiten einer neuen Radio-Kultur sondierte (und dies z.T. vor Brecht), am Revue-Diskurs oder der Verschränkung von emanzipatorischen habituellen Ausdruckspotentialen (z.B. dem Tanz oder dem Jazz in seinen vielfältigsten Manifestationen) und Anwendungsfeldern der Literatur aktiv mitgewirkt hat, ist der Literatur- und Kulturgeschichtsschreibung bisher kaum mehr als Fußnoten wert gewesen. Dieser Beitrag wird anhand einiger Beispiele deutlich machen, dass und wie zeitgenössische SchriftstellerInnen/KünstlerInnen sich den angesprochenen Wandlungsprozessen oft überraschend aufgeschlossen und produktiv gegenüber verhielten.

Von Primus-Heinz Kucher | Juli 2019

Inhaltsverzeichnis

- Auftakt

- Akustisches Drama und Radiokulturdebatten

- Jazzromane und Jazzkultur-Debatten

- Kinostil, Tanz und Technorevue

- Kinetische Schriftbilder

- Resümee

1. Auftakt

In einem vielzitierten essayistischen Feuilleton, veröffentlicht 1927 in der Frankfurter Zeitung unter dem Titel Ornament der Masse, hat Siegfried Kracauer, auch ein aufmerksamer Beobachter literarisch-künstlerischer Beiträge österreichischer Provenienz, eindringlich darauf hingewiesen, dass „der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt“ vor allem „aus der Analyse ihrer unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen [ist] als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst“ (OM, 50)1 In: Ders.: Das Ornament der Masse. Essays. Mit einem Nachwort von Karsten Witte. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1963, 2. Aufl. 1977, S. 50. (Künftig zit.: OM)]. Beispielhaft nennt er hierfür den Kult rund um die Tiller-Girls, zeittypische „Produkte der amerikanischen Zerstreuungsindustrie“, die als perfekt durchorganisierte Körperensembles je nach Ort und Publikum – Revuesiehe: Ausstattungs-Revue bzw. Politisches Kabarett, Kabarett oder Stadion – eine multifunktionale Einsetzbarkeit versprachen und in der Regel auch erfolgreich garantierten. Es handelte sich hierbei um Produkte der überhandnehmenden Kulturindustrie, darin waren sich trotz unterschiedlicher Akzente Kracauer und Theodor W. Adorno einig, der Kracauers Denken geschätzt und von ihm wesentliche philosophisch-kulturkritischen Impulse empfangen hat. Kracauer ging es, und das darf hier nicht übersehen werden, weniger um eine – ästhetische – Umkodierung kulturell strittiger Manifestationen als vielmehr um das Herausarbeiten ihren jeweiligen strukturelle Funktion, um eine präzisere Positionierung jener zeittypischen kulturellen Ornamente im sozialen Raum. Dass dieser von ihm als einer von Massen und kapitalistischen Produktionsprozessen geprägter wahrgenommen wurde, in dem die Vernunft als getrübte, das Individuum als tendenziell beschädigtes figurierte, ist kein überraschender Befund. Das traf auch auf kulturelle Produktionsprozesse zu, die sich mitunter eine künstlerische Matrix zu verpassen suchten, in der das (so Kracauer) inhaltsleer Abstrakte gegen die Vernunft und gegen einen „organischen Zusammenhang“ von Oberfläche und menschlicher Gestalt und Individualität gerichtet erscheint (OM, 57).2

An diesem Punkt drängt sich die Frage einer Übertragbarkeit dieses Zugangs auf literaturgeschichtliche Epochenprofilierung auf. Eine solche wird ja meist von nachträglichen Zuschreibungen konditioniert, ohne dabei systematisch auf komplexe wie z.T. verdeckte Zusammenhänge von Oberfläche und strukturellen sozialen, kulturell-künstlerischen wie mental-habituellen Entwicklungen eingehen zu können.

Im Folgenden wird daher der Versuch unternommen, ausgehend von Kracauers Ornamentbegriff und darauf beziehbarer künstlerischer Tendenzen, die Zwischenkriegszeit in ihrer vielschichtigen Konfigurierung so nachzuzeichnen, dass dabei Akzente sichtbar werden, die in Literaturgeschichten bislang weitgehend fehlen, obwohl sie auf strukturelle Zusammenhänge zwischen sozialgeschichtlichen, habituellen und künstlerisch-literarischen Entwicklungen abzielen. Helmut Lethen hat dies bekanntlich am Beispiel seiner Ausführungen im Kapitel Tillergirls und Intellektuelle im Rahmen seiner Epochenbeschreibung der ›Neuen Sachlichkeit‹ getan, Walter Fähnders hat im Hinblick auf ebenfalls wenig bekannte Konstellationen zwischen Avantgarde und Vagabondage Ähnliches unternommen.3

Die Chiffren des Beitragstitels sind natürlich fallbeispielartig und daher unvollständig. Zugleich lassen sie sich als Signale für verschiedenartig reflektierte und realisierte Oberflächen-Manifestationen fassen, die den häufig in die Grau- und „Randzonen der Hochkultur“ situierten medialen und kulturellen Wandel als eine Schlüsselerfahrung für den Kunst- und Literaturbetrieb mitaufgreifen und vor dem Hintergrund eines erweiterten Literaturbegriffs zur Diskussion zu stellen versuchen (OM, Nachwort Witte, 336f.).

Tendenziell zielt ein auf diese Weise erweiterter Literaturbegriff darauf ab, habituell-mentale Umbrüche und mediale Wandlungsprozesse der Zwischenkriegszeit auch für eine österreichische Literaturgeschichtsschreibung, die solche auch behauptet, wenngleich nicht ausreichend anhand realer Diskurslagen vertieft, fruchtbar zu machen.4 Für jene der Weimarer Republik ist dies im Kontext von Debatten über die Neue Sachlichkeit und über innovative Theater- und Medienästhetik (Radio/Film) bereits einlässlicher geschehen5 . Dabei wäre auch stärker als dies bisher der Fall war auf interdisziplinäre Werkprojekte einzugehen, die, im Unterschied zu primär auf Integration verschiedener Kunstpraxen zielender der Jahrhundertwende (Sichtwort: synästhetisches Kunstwerk) einerseits alltagskulturelle Phänomene (Arbeits- und/oder Freizeitwelten, Kulturkonsum, Mode, Sport etc.), andererseits durchlässige Werkprojekt-Konzeptionen (Text-Musik-Visualität, Graphik-Text, Tanz-Theater z.B.) in den Vordergrund rücken.

Erste Ansätze und Vorschläge in diese Richtung liegen zwar vor und zeigen einen Paradigmenwechsel an (Polt-Heinzl, 2012, bes. Kap. III: Großstadtleben und Medienwelten); sie erscheinen, sofern man vom Grundbefund ausgeht, dass in den 1920er Jahren nicht nur in Berlin die literarische Produktion zunehmend in intermediale und interdisziplinäre Kontexte eingebunden erscheint, allerdings nach wie vor nicht als epochenprägende, sondern eher als begleitende. Kanonische Autoren wie Hugo v. Hofmannsthal, Karl Kraus, Robert Musilgeb. am 6.11.1880 in Klagenfurt – gest. am 15.4.1942 in Genf; Schriftsteller, Essayist, Wissenschaftler, Theaterkritik..., Joseph Roth oder Arthur Schnitzler haben manche dieser Konstellationen auch aufmerksam registriert und z.T. für eigene Werkprojekte in – freilich unterschiedlich – sichtbarer Weise zu nützen versucht. Im Unterschied dazu fristen erfolgreiche und die Möglichkeiten literarischer wie medialer Formen intensiver ausschöpfende Autoren wie Hugo Bettauergeb. als Hugo Maximilian Bettauer am 18.8.1872 in Baden – gest. am 26.3.1925 in Wien; Schriftsteller, Journalist, ..., Georg Fröschel, Gina Kauseigentlich Regina Wiener, geb. am 21.10.1893 in Wien – gest. am 23.12.1985 in Los Angeles; Schriftstellerin, Übe... oder Leo Laniaeigentl. Hermann Lazar, geb. am 13.8.1896 in Charkow - gest. am 9.11. 1961 in München; Journalist, Schriftsteller ... immer noch ein Nischendasein.

2. Akustisches Drama und Radiokulturdebatten

Fast zeitgleich zu seiner einflussreichen filmästhetischen Schrift Der sichtbare Mensch hat 1924 der zu diesem Zeitpunkt in Wien lebende und im Umfeld des avantgardistischen ungarischen MAUngarische Avantgarde-Zeitschrift (1916-1926, davon ab 1920 in Wien erschienen) Materialien und Quellen: Júlia Szabó: ...-Zirkels wirkende Béla Balázsals Herbert Bauer geb. am 4.8.1884 in Szeged - gest. am 15.7.1949 in Budapest; Drehbuchautor, Filmkritiker und -theoreti... in der Zeitung ›Der Tag‹ einen Beitrag unter dem Titel Radiodrama veröffentlicht (Kucher/Unterberger,2013, 75). In kaum verhüllter Analogie zu seinen Film-Überlegungen, zu seinem Sichtbarkeitskonzept6, lotet Balázs darin Räume der hörbaren Kunst aus und prägt erste Schlüsselbegriffe für die nachfolgende Radiodebatte: ›akustisches Drama‹ sowie ›Radiodrama‹. Bereits die Einleitungssätze dieses frühen Manifests einer akustischen Kunst, die sich nicht darin „bescheiden“ könne, „der Verbreitung und Vermittlung alter Künste, so da sind Musik und ihre Rezitation zu dienen“ zeigen an, dass ihm das Ausschöpfen der dem Medium genuin neuartigen Potentiale, wie z.B. einem Übersetzen der „sichtbaren Kulissen der Bühne“ ins Akustische, ein vielversprechendes Anliegen zu sein versprach. Diese Potenziale und ihre Transformation müssen über den Rahmen der konventionellen Sprache hinausgreifen. Dem Nichtverbal-Akustischen, das von der Form der – gesprochenen – Beschreibung abrücke sowie der sonst nur auf der Bühne ähnlich realisierbaren Kon-Präsenz von Stimmen und Geräuschen, komme entscheidender Stellenwert zu. Die spezifische Materialität des Mediums lege demnach nahe – wenn auch unausgesprochen –, an eine ästhetische Grundsatzdebatte (seit der Jahrhundertwende) über die Integration des Nichtverbalen anzuknüpfen. Analog zu Gebärden und Tanz mit expliziter Favorisierung des Kultisch-Ekstatischen, wie dies bei Hofmannsthal in dessen Dialog Furcht als Perspektive für das Genre Tanzpantomime angelegt war, oder zu Formen der Geräusche wie z.B. bruitistischer Elemente7 erstreckte sich dabei das potenzielle Spektrum. Eine ähnliche Position vertrat auch der durch spektakuläre Inszenierungen in Oldenburg und dann in Wien aufgefallene Regisseur Renato Mordo, u.a. in einem programmatischen Beitrag für die Ravag-Zeitschrift Radio Wien im Juli 1925 unter dem Titel Die Radiobühne. Da es das ›Radiodrama‹ noch nicht gebe, müsse man Dramen einer radiodramaturgischen Bearbeitung unterziehen und der Hörsprecher muss eine besondere Beziehung zum Hörer entwickeln können, denn: „Die bequeme Aufnahmearbeit des Auges im Theater muß hier durch die schöpferische Einstellung der Phantasie ersetzt werden.“ (RM-RD)

Auch das Aufbrechen der Syntax und des psychologischen Determinismus – im Sinne von Alfred Döblins Berliner Programm (1913) – zugunsten einer medialen Reihung oder Überblendung war angedacht, wurde aber in Wien, soweit die Berichte über erhaltene Radiosendungen es zulassen, kaum realisiert, wenngleich im Kontext der Idee der Radiobühne angedacht.8

Bei Bálazs wie bei anderen frühen Radiotheoretikern aber auch Radiopraktikern in der Redaktion der Wiener Zeitschrift RadioweltIllustrierte Wochenschrift für Jedermann. Wien 1924-1938 Erscheinungstag: Sonntag, Wiener Radioverlag, Schriftleiter/Re... (1924-38), die maßgeblich von Franz Anderle in den ersten Jahren gepägt war, wird allerdings auch die kulturelle und politische Dimension mitgedacht und – wenigstens zu Beginn, d.h. um 1924-26 – offen ausgesprochen: ›absolute Öffentlichkeit‹, ›Radiofreiheit‹ und ›Radiodemokratie hießen die Schlagworte. Insbesondere die Radiodemokratie war den sich unter sozialdemokratischer Flagge organisierenden Radioamateuren ein Anliegen, wie z.B. der Bericht über die Gründungsversammlung des Freien Radiobundes Salzburg belegt (Salzburger Wacht, 25.4.1924, S.2), aber auch unmissverständlich durch die Arbeiter-ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12.... oder den linksliberalen Tag offensiv vertreten wurde und dies bereits Monate vor Aufnahme des offiziellen Sendebetriebs.9 Unterlegt waren diese Debatten u.a. auch durch einen rasanten Anstieg von Radionutzern ab 1925 sowie einer vielfältigen Radioamateurbewegung, die sich auch gut organisierte und vernetzte: Wien beherbergte schon im März 1925 eine ›Internationale Radio-Messe‹10 und hatte statistisch gesehen Spitzenwerte im Bereich der RadiohörerInnen (mit eigenem Apparat) im zeitgenössischen europäischen Kontext vorzuweisen: 47.000 im Nov. 1924, 129.000 im März 1925, 360.00 1928-29, 1930 400.000 und 1932 gar 490.000 womit die Radiodichte mit 6,5% die vierthöchste in Europa (12% DK, Schweden/GB je knapp 8%) noch vor DL (5,6%) lag (zit. nach RW 9/1933, 263).

Dass die ab Mitte 1925 spürbare Zentralisierung des neuen Mediums unter der Sigle RAVAGDie Radio-Verkehrs-Aktiengesellschaft, kurz RAVAG, wurde im Februar 1924 als erste österreichische Rundfunkgesellschaft... und ihre Auslieferung an die staatliche Kulturpolitik, der Aufbruchsstimmung entscheidende Dämpfer versetzte, steht auf einem andern, weniger rühmlichen Blatt. Auch die zögerliche Bereitschaft von Schriftstellern, in diesem zunehmend bürokratisch und politisch reglementierten, mehr auf Vermittlung, denn auf kreative Produktion ausgerichteten kulturellen Feld selbstbewusst Position zu beziehen und eher in deutschen Sendern Präsenz zu zeigen, hat mit dazu geführt, dass die radioästhetische Diskussion weniger anhand entsprechender Produktionen, als vielmehr – im Sinn eines Aufzeigens von Desiderata – in der das Programm kritisch begleitenden Zeitschrift Radiowelt geführt worden ist, – dort allerdings auf einem respektablen Niveau, mit erstaunlichen internationalen Vernetzungen und wacher Rezeptionsbereitschaft.11

Symptomatisch für diese paradoxe Selbstbesch(n)eidung sind z.B. die vom RAVAG-Chefdramaturgen Hans Nüchterngeb. am 25.12.1896 in Wien - gest. am 9.1.1962 ebd.; Regisseur, Schriftsteller, Kritiker, Leiter der Literatur... vorgenommenen Bearbeitungen klassischer Theater-Stücke für die sogenannte Radio-Bühne, deren Innovationen sich in geschickter Einkürzung und akustischen Täuschungen begnügte.12 Ferner gehört dazu ein eindringlicher Appell Anderles an Max Reinhardtgeb. am 9.9.1873 in Baden/Niederösterreich – gest. am 30.10.1943 in New York (bis 1904 Namensschreibung: Max Goldmann... nach der ersten gelungenen Übertragung von Teilen des Salzburger Festspielprogramms, doch seine Kompetenz in „akustischer Regie“ auch dem Radio zur Verfügung zu stellen, oder das erste Schriftstellerinterview in der Radiowelt (RW), und zwar mit Karl Schönherrgeb. am 24.2. 1867 in Axams/Tirol – gest. am 15.3. 1943 in Wien; Schriftsteller, Arzt Das Porträtmodul von Johann Ho... (H.50/1925). In diesem rafft sich Schönherr, immerhin in den 1920er Jahren ein Autor mit hoher Bühnenpräsenz und wiederholt im Mittelpunkt von kontroversen Debatten über dramenästhetisch innovative Aspekte, gerade einmal zu eher unverbindlichen Empfehlungen auf; so soll „die mit knappen, wenigen Strichen gezeichnete Handlung, mitten aus dem menschlichen Leben geholt“ werden, „wohl geeignet die ganze Aufmerksamkeit des Hörers gefangen zu nehmen“. Er tat dies mit Verweis auf Schillers Kabale und Liebe, das im Sommer 1925 übertragen und von ihm offenbar gehört wurde. Mit dem Hörspiel nämlich sei „das so eine Sache“, – welche, wird zwar aus dem Interview nicht klar; alles wäre möglich, insbesondere mit Schiller im Rücken und Shakespeare dürfe da auch nicht fehlen.13 Es sollte jedoch noch einige Jahre dauern, bis diese innovativen Ansätze konkretere Gestalt annehmen sollten, d.h. die Form des Hörspiels sich herausentwickeln wird, wie so unterschiedliche Stimmen wie Otto Koeniggeb. am 12.5.1881 in Wien – gest. am 15.9.1955 in Klosterneuburg; Redakteur, Kritiker, Volksbildner K. studierte Germ... in der AZ 1926 oder P. B[ellak]. im Tag noch Mitte 1928 festhalten werden.14 So hat z.B. letzterer in seinem Beitrag zunächst drei Hörspiele angekündigt, welche „die akustischen Möglichkeiten des Radio auszuschöpfen suchen“ werden, nämlich Arno Schirokauers Der Ozeanflug, F. Th. Csokors Die Ballade der Stadt und K. Marils Der Clown wider Willen, um dann einzuschränken:

Da das Hörspiel heute noch nicht jene Bedeutung errungen hat, die ihm in naher Zukunft beschieden sein wird, so muß die Radiobühne nach dem Schauspiel greifen, das dem Mikrophon angepaßt wird. (Tag, 28.8. 1928, 5)

Was unter einer zeitgemäßen ‚akustischen Dramaturgie‘ vorstellbar war bzw. dann auch angestrebt wurde, geht z.B. aus einem Kurzhörspiel von Friedrich Porgesgeb. am 14.7.1890 in Wien - gest. am 24.1.1978 in Hollywood (USA); Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmkritiker, Regisseu..., in den 1920er Jahren bekannt als Filmkritiker und Drehbuchautor, man denke nur an Cherchez la femme (1921), unter dem Titel Tempo (1929) hervor. „Tempo!“ lasse „den Leser nicht nur die ‚Zeitung von morgen früh‘ hören. Es lässt ihn auch vernehmen, wie die Zeitung wird.“ Aus der einzigen erhalten gebliebenen (in der Radiowelt abgedruckten) Szene wird diese akustische Dynamik fassbar in Form von Stakkato-Sätzen vor dem Hintergrund einer Setzmaschine, eines Telefons und eingespielten Jazz-Tango-Klängen. (RW 25/1929, 780-81 bzw. Kucher/Unterberger, 85f.)

Auch die Diskussionen über die Form des Radio-Romans – von rund 50 Zeilen Länge oder maximal 15 Minuten Sprechzeit – (RW, 2/1926, 5), die freilich über das Skizzieren von Desideraten kaum weiter hinauskam, deutete durchaus kreative, weil Genre-Grenzen aufbrechende Ideen an.15 Selbst wenn als kritische, ja deprimierende Zwischenbilanz ein Nichtausschöpfen der ästhetischen Potentiale des Mediums seit den ausklingenden 1920er Jahren vermerkt werden muss, zu der auch, insbesondere ab 1932-33 eine interne RAVAG-Zensur das Ihre beitrug – sichtbar etwa in der Absetzung von bereits angekündigten Hörspielen wie z.B. Leo Lanias Mensch Nr. 17381 im März 1933 – und Musils pointierte Anmerkung „Von Revolution zu Wildgans […] Von der Erfindung des Radio zu Nüchtern“ nicht unbegründet war,16 bleibt am Ende doch ein inzwischen kaum mehr bekanntes Faktum bestehen: jenes, dass an der medien- und radiokulturellen Wende der 1920er Jahre Wien zumindest in Gestalt der Zeitschrift Radiowelt, aber auch durch eine aufmerksame, kritisch kommentierende Radio-Berichterstattung und Radioreflexion in der Tagespresse von den Gründerjahren an bis 1933 eine erstaunlich vitale Präsenz, gestützt auf eine – vorwiegend über Radioamateure organisierte – Öffentlichkeit, aufweisen konnte.

3. Jazzromane und Jazzkultur-Debatten

Jazzromane und Jazzkultur figurieren in Literaturgeschichten und Epochendarstellungen nach wie vor als Randphänomene eines tendenziell unterhaltungskulturellen Paradigmas, das außerhalb ethnomusikalischer Interessenslagen eher suspekt und somit marginalisierbar zu sein scheint. Die Verknüpfung von Jazz und Kultur/Literatur evoziert mitunter eine verhaltene Abwehr, vermag sie sich doch auf ein so prominentes Verdikt wie Th. W. Adornos Bannstrahl als „Gebrauchsmusik der großbürgerlichen Oberschicht“ stützen und meinen, damit das Thema nonchalant ad acta legen zu können.17 Ohne auf die Details einer vielverzweigten, von Polarisierungen geprägten Debatte hier eingehen zu können, die sowohl in zeitgenössischer Sicht (durch Autoren wie Kritiker) als auch in den spärlichen Anmerkungen zu einer Kultur- und Literaturgeschichte sowohl der Weimarer als auch der österreichischen Ersten Republik nahezu alle denkbaren Wertungsparameter abrufen lässt – vom Jazz als dem „wahren Programm der Zeit“ bis hin zum Jazz als „Bazillus hin zur Entartung“, um nur zwei antithetische, plakative Formeln in Erinnerung zu rufen – wird man festhalten können, dass diese konträren Positionierungen Ausdruck einer nicht nur musikästhetischen sondern auch literatur- und kulturpolitischen Bedürfnis- und Interessenslagen waren. Diese wurden in einem Essay des Verfassers sowie in einem Modul für das gegenständliche Projekt bereits in ihren zahlreichen Verzweigungen aufgezeigt; auch die Dissertationsschrift von Rebecca Unterberger arbeitet hierzu wichtige Diskursstränge im Krenek-Kontext auf und Polt-Heinzls Plädoyer für eine Kanonrevision widmet im Abschnitt zum Großstadtleben dem Jazz-Rhythmus und seiner Wahrnehmung in der Literatur bzw. im literarischen Feuilleton ein eigenes Kapitel, zu dem ferner vertiefende Beiträge des Sammelbands Jazz in Word (2018) hinzuzurechnen sind.18

Es kommt gerade hier auf die Kontexte an, in denen dieses Phänomen diskutiert worden ist. Im Bereich der Musik-Moderne ist u.a. an die in Wien unter internationaler Beteiligung geführte Diskussion über innovative Begegnungsflächen von Neuer Musik und Jazz, zwischen Jazz und Literatur, u.a. in einem dem Jazz gewidmeten Sonderheft der renommierten Musikblätter des Anbruch1919-1937, Wien; ab 1929 Titeländerung zu Anbruch. Untertitel: Halbmonatsschrift für moderne Musik (bis 1923), Monatss... (4/1925) zu erinnern. Produktive Konstellationen, z.B. zwischen Louis Grünberg und Arnold Schönberg, bestanden bereits seit der Vorkriegszeit und setzten sich bis Ende der 1920er fort. Ähnliches lässt sich in Teilen der feuilletonistischen Kritik ausmachen. Dort haben Joseph Roth und Karl TschuppikGeb. 26.7. 1876 in Horschowitz/Horovice, Böhmen, Österreich-Ungarn; gest. 22.7. 1937 in Wien. Feuilletonist, Journalis... bereits 1921/22 anlässlich der Europa-Tournee des Southern Syncopated Orchestra trotz gewisser Konzessionen an ihre Formulierungslust (Neger bei Roth, Schwarze bei Tschuppik) bereits ausdifferenzierte Rezeptionsmechanismen, aber auch Emanzipationspotentiale angesprochen, die einige Jahre später Arthur Rundtgeb. am 14.8.1881 in Kattowitz/Polen – gest. im April (?) 1939 in New York; Autor, Journalist, Regisseur, Theater... in einem Beitrag für die NFP, zugleich ein Kapitel seines Buches Amerika ist anders, 1926) als Teil der mühsamen kulturellen Selbstfindung des zeitgenössischen Amerikas wahrgenommen hat. Weit über einen Mode-Status hinaus werde der Jazz, so seine Schlussfolgerung, nicht nur in Amerika, sondern noch „lange mit unverminderter suggestiver Kraft“ auch auf Europa („uns“) wirken.19

Die Existenz von immerhin drei Romanen, die bereits im Titel die Chiffre ‚Jazz‘ anführen (Felix Dörmanngeb. als Felix Biedermann am 29.5.1870 in Wien – gest. am 26.10.1928 in Wien; Schriftsteller, Librettist, Filmproduzen..., Hans Janowitzgeb. am 2.12.1890 Podiebrad (Österreich-Ungarn/Tschechien) - gest. am 25.5.1954 in New York; Drehbuchautor, Schriftstel..., Gustav Renker) und die Einarbeitung desselben in zahlreiche weitere Erzählungen, Romane, aber auch Dramen, die mit Hermann Brochgeb. am 1.11.1886 in Wien - gest. am 30.5.1951 in New Haven CT, USA; Schriftsteller, Kritiker, Industrieller, Exilant D..., Vicki Baum, Lili Grüngeb. am 3.2.1904 (1907?) in Wien - gest. 1.6.1942 in Maly Trostinez, Weißrussland; Erzählerin, Lyrikerin, Schauspiele..., Robert Neumanngeb. am 22.5.1897 in Wien – gest. am 3.1.1975 in München; Schriftsteller, Journalist, Kritiker, Exilant, Remigrant N... und Joe Lederergeb. am 12.9.1904 in Wien – gest. am 30.1.1987 in München; Erzählerin, Lyrikerin, Übersetzerin, Drehbuchautorin Da... epochentypische, wenngleich literarästhetisch höchst unterschiedliche Autorinnen und Autoren versammelt, indiziert nicht nur eine kapitalistisch-abstrakte Oberflächensignatur im Sinne Kracauers, sondern auch ein ins Strukturelle reichendes Interesse. Ein Interesse, das gelegentlich angesprochen wird im Kontext der zugespitzten Inflations- und Spekulationsrealität mit ihren auch provokant körperlichen Tauschwertkonstellationen der frühen 1920er Jahre, wie z.B. bei Hugo Bettauer oder Felix Dörmann, die zwar nicht dem Jazz angelastet werden können, aber durch ihn Ausdruck fanden, weil er idealtypisch und nicht nur musikalisch einen Rhythmusbruch verkörpert hat. Alfred Polgareigentlich Alfred Polak, geb. am 17.10.1873 in Wien – gest. am 24.5.1955 in Zürich; Schriftsteller, Kritiker, Überse... hat dies in die klare Formel gebracht: „Die Synkope ist ein Symbol unserer widerspenstigen Tage, das Symbol einer aus den Fugen geratenen Welt.“20 Diese Chiffre ausschließlich als eine Begleiterscheinung der Inflationsjahre zu fassen, griffe meines Erachtens doch zu kurz. Allein der Umstand, dass um 1930 nicht wenige Texte (Marta Karlweis, Joe Lederer, Robert Neumann, Gustav Renker) mit Jazz-Bezügen operieren und der Höhepunkt auch der faktischen, durch Gastkonzerte belegbaren Jazz-Welle in Wien wohl das Jahr 1928 bis hinein in die erste Hälfte des Jahres 1929 war, unterstreichtdie kulturelle Resonanz, die Rezeptions-, aber auch die ästhetische Integrationsbereitschaft der sich an ihm abarbeitenden und inspirierenden SchriftstellerInnen.

4. Kinostil, Tanz und Technorevue

›Kinostil‹ und ›Technorevue‹ gehören zwar zwei unterschiedlichen Kunstpraxen an, können bzw. dürfen hier aber aus dem pragmatischen Grund des Zwangs zur Synthese und einem der mehrfachen Überschneidung im Zuge von Realisierungen, vorwiegend im dramatischen Bereich, zusammen behandelt werden. Döblins Forderung in An Romanautoren und ihre Kritiker (1913) nach einem Aufzeigen der entseelten Realität bei weitgehender Zurückdrängung, ja Brechung der „Hegemonie des Autors“ einerseits und Forcierung eines kalten, analytischen Blicks, einer „kinetischen Phantasie“ andererseits21, hat zwar nicht viele in den Kanon eingegangene Autoren/Prosa-Texte nach sich gezogen, – auch in Deutschland, sieht man von einigen frühen expressionistischen Versuchen, z.B. bei Albert Ehrensteingeb. am 23.12.1886 in Wien – gest. am 8.4.1950 in New York; Lyriker, Erzähler, Kritiker Das Porträtmodul von Ve... ab . Erst in Mela Hartwigverh. Spira, geb. am 10.10.1893 in Wien – gest. am 24.4.1967 in London; Schauspielerin, Schriftstellerin, Malerin... und ihren Erzählungen Ekstasen/Das Verbrechen (1928), ein von Döblin hochgeschätzter Debutband, gefolgt von weiteren Romantexten, hat dieser Appell eine kongeniale Resonanz gefunden, – für die Frankfurter Allgemeine Zeitung „die literaturhistorische Entdeckung der letzten Jahre“ (10.3.2005).22

Vielschichtiger, wenngleich tendenziell unübersichtlicher (weil auch literatur- und mediengeschichtlich nur fallbeispielhaft aufgearbeitet), präsentiert sich der Konnex von innovativen Schauspielansätzen und der medien- und publikumsorientierte Revue-Turn, der weit über die zeitgenössische Unterhaltungsindustrie in experimentelle Kunst- und Bühnenkonzepte hineinreichte bzw. dabei genreübergreifende Konstellationen zur Diskussion stellte. Zunächst im Bereich der Unterhaltungsindustrie angesiedelt, die sich in Wien in verschiedenen Revue-Bühnen (Femina, Moulin Rouge, Ronacher, Apollo, Colosseum u.a.m.) seit Anfang der 1920er Jahre mit sogenannten Ausstattungsrevuen einen seriösen Anstrich verpassten, griff dieses Konzept, das seit 1923-24 in produktiver Kooperation zwischen Wiener (Drehbuch)Autoren und Komponisten sowie Berliner Bühnenbetreiber, Impresarios und Regisseure (von Erik Charell bis Max Reinhardt) einen wechselseitigen Austausch entwickelte (auch hinsichtlich des Programmangebots) schrittweise auf den Operettenbetrieb über, indem wiederholt Operetten als Operetten-Revuen ausgewiesen wurden. Fallweise färbte es auch auf das zeitgenössische Regietheater, etwa bei Karlheinz Martinauch Karl Heinz Martin, geb. am 6.5.1886 in Freiburg/Br. - gest. am 13.1.1948 in Berlin; Schauspieler, Theater- und Film... und Max Reinhardt, 1927-28 auch auf die Kooperation zwischen Leo Lania und Erwin Piscator ab, wenngleich diese sich dezidiert als politisch-revolutionäre Theateridee verstand. Von letzteren ergab sich, ergänzt um die Rezeption einschlägiger russischer Konzepte, z.B. im Umfeld von Platon M. Kerschenzew sowie im Gefolge der Rezeption von René Füllöp-Millers Schrift Geist und Gesicht des Bolschewismus (1927) ein Brückenschlag hin zum Politischen Kabarett des Roten Wien um 1930 ab, man denke nur an die einschlägigen dokumentarischen, mit revueartigen Mitteln operierenden revolutionär ausgerichteten Konzepte von Robert Ehrenzweiggeb. am 8.5.1904 in Wien – gest. am 19.1.1984 in London; Schriftsteller, Redakteur, Kabarettist Ps.: Robert ... und Jura Soyfergeb. als Jurij Soyfer am 8.12.1912 in Charkow, Russland (Charkiv, Ukraine) – gest. am 15./16.2.1939 im KZ Bu....

Ein zentrales Element der verschiedenen Theater-Revueformen war jedenfalls der Tanz, und in dieser Hinsicht zählte das Wien der Zwischenkriegszeit zu den europäischen Metropolen schlechthin, insbesondere im Bereich des freien bzw. des Ausdrucktanzes. Mit Grete Wiesenthal und Gertrud Bodenwieser etablierten sich z.T. bereits vor 1914 eigenständige Tanzschulen bzw. Tanzstile, die seit den frühen 1920ern im Austausch mit deutschen oder russischen Tänzerinnen sowie in Auseinandersetzung mit der Laban-Schule weiterentwickelt wurden. Sie fanden in Theateraufführungen oder Begleitprogramme für Stummfilme ebenso Eingang wie in Weiterbildungsangebote im Volksbildungsbereich, in welchem v. a. Olga Suschitzkygeb. am 12.7.1882 in Wien - ermordet im Sept./Okt. 1942 in Auschwitz; Tanzpädagogin Aus: Der Tag, 25.2.1930, S. 12 Die ... und Ellinor Tordiseigentlich Ellinor Wachsmuth, geb. 1895 in Dresden - gest. 3.4. 1973 in Wien; Tänzerin, Tanzpädagogin. Tordis stammte ... tätig waren und z.B. auch eine proletarische Tanzbewegung mit zu gründen versuchten.23

Als einige Eckpunkte wären hier zu nennen: die Aufführung des spätexpressionistischen Dramas Tanja von Ernst Weiß im Dezember 1919 im Deutschen Volkstheater, das erstaunlicherweise von Raoul Auernheimer in der Neuen Freien Presse (NFP) als innovatives und russisches, auch in seiner politischen Semantik, positiver wahrgenommen wurde als in der ersten Kritik in der Arbeiter-Zeitung (AZ).24 Es handelt sich dabei um ein Stück, das zwar keine polarisierende Debatte im größeren Stil auslöste, obwohl das konservative 8 Uhr-Blatt es als jüdisch-bolschewistischen Skandal zu positionieren gesucht hat. Indem es auch ein Stück war, das den Aspekt der Erlösungsutopie herausstrich, setzte es dabei auf eine spezifische, im Ansatz ekstatische, aber auch revueartige Regietechnik, wie eine Besprechung durch Ludwig Ullmanngeb. am 2.4.1887 in Wien – gest. am 8.5.1959 in New York/USA; Dramaturg, (Theater-)Kritiker, Journalist, Schriftstelle... in der kurzlebigen expressionistischen Zeitschrift Aufbau vermerkt.25 Kurz darauf kam im Aufbau auch ein Auszug aus Ernst Tollers Masse Mensch zum Abdruck, womit eine, wenngleich der ideologischen Momente entkleideten Anbindung an die zur selben Zeit heftig geführten Debatten über Toller im Umkreis der Berliner Roten Fahne indiziert wäre (Aufbau, H.2/1920, 6-10 ). Auch das Gastspiel von Tollers Hinkemann am 10.2. 1924 im RaimundtheaterDie Gründung des Raimundtheaters ging auf eine Initative von rund 500 Wiener Bürgern zurück, die sich 1890 zum „Wie... muss – nicht nur wegen der NS-Störaktionen – ein Ereignis („Toller Hinkemann“) gewesen sein, wie Arthur Schnitzlers Tagebucheintrag nahelegt (AS,TB 1923-26, 124).

Einen anderen Eckpunkt, der theater- und kulturgeschichtlich viel zu wenig Beachtung gefunden hat, bildeten die wiederholten Auftritte und Gastspiele des ›Moskauer Künstlertheaters‹ Anfang der 1920er Jahre, gefolgt von russischer Kleinkunst, insbesondere der von Berlin ausschwärmenden Exilkabaretttruppe ›Der blaue VogelDer Blaue Vogel war ein deutsch-russisches Kleinkunst-Bühnenensemble, das sich in den 1920er Jahren zu einem der erfol...‹ sowie dem Wilnaer jiddischen Theater und dem Moskauer Theater Habima. Vor allem das Künstlertheater fand Kritiker-Schriftsteller wie Robert Musil, Fritz Rosenfeldgeb. am 5.12.1902 in Wien – gest. am 27.12.1987 in Sussex (GB); Journalist, Film- und Literaturkritiker Ps.: Frie... und Felix Saltengeb. als Sziga bzw. Siegmund Salzmann am 6.9.1869 in Budapest, gest. 8.10.1945 in Zürich; österr. Schriftsteller, Jour... bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Zugänge doch in einer grundlegenden Würdigung vereint; vereint u.a. aufgrund ihrer je spezifischen ästhetischen und regiekonzeptuellen Anerkennung Stanislawskis, was insbesondere Musil schätzte: „Da ist vor allem die Musik der Stimmen“, und zwar so, wie man es nur bei Stanislawski lernen könne sowie die Art, wie „aus der Charakteristik der Figur die Gebärden wachsen“. Aber auch Mejerchol’d wurde intensiver als man meinen möchte rezipiert.26; in: Ders.: Gesammelte Werke. Hg. von Frisé Adolf. Rowohlt: Reinbek 1978, Bd. 9, S. 1476-1480, hier S. 1477. Ferner dazu: Barbara Lesák:“Entfesseltes TheaterAus: Der Tag, 1.11.1924, S. 2 Synthetische Fassung der Theaterkonzeption von Alexander Tairow, die dieser in seinem Band...“ und „Blauer Vogel“. Gastspiele sowjetrussischer Thetertruppen und russischer Emigrantenbühnen im Wien der 1920er Jahre. In: Primus-Heinz Kucher/Rebecca Unterberger (Hgg.): Der lange Schatten des ›Roten Oktober‹ Zur Relevanz und Rezeption sowjetrussischer Kunst, Kultur und Literatur in Österreich 1918-1938, Berlin: P. Lang Edition 2019, S. 197-219.]

Einen weiteren Mosaikstein hin in Richtung Revue-Theater bildete neben den frühen Wiener Revuen auf der Femina- bzw. im Ronacher-Revuebühne die Gastinszenierung von Wedekinds Franziska im Dezember 1924 im Raimundtheater. Während Emil Klägergeb. am 10.10.1880 in Vyžnycja/Wiznitz (Bukowina) – gest. am 2.6.1936 in Wien; Schriftsteller, Journalist Ps.: Milo,... in der NFP sich an einer von „Licht geblendet, von Jazzmusik betäubt“ wirkenden Regie stieß, feierte Otto Stoesslgeb. am 2.5.1875 in Wien – gest. am 15.9.1936 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Beamter Der älteste Sohn eines ... die vom renommierten Regisseur Karlheinz Martin, dem Mitbegründer der avantgardistischen Bühne Die Tribüne, verantwortete Inszenierung in der Wiener Zeitung als „kongeniale szenische Verwirklichung von Frank Wedekinds so kühnem Mysterium […] in einem höchst modernen Sinn und Stil“27, – einem Stil, der, wie die in der Zeitschrift Die BühneGegründet 1924 durch den umstrittenen Zeitungsunternehmer Emmerich Bekessy, erschien die Zs. ab 6.11.1924 als Wochenzei... nachskizzierte Bühnenarchitektur nahelegt, tatsächlich eine wirkungsvolle Verbindung aus Licht-Ton-Technik, Stationen-Theater und Revueelementen eingegangen sein muss. Es verwundert daher nicht, dass diese Inszenierung einige Monate später, 1925, im Zuge eines Berliner Gastspiels ebendort auch enthusiastisch aufgenommen worden ist.28 Dass der Bühnenraum und die Regiepraxis seit 1924 sich mitunter auch in Wien für ungewöhnliche bzw. experimentelle Ansätzen offen zeigte, verdankte sich wesentlich der Resonanz der im September jenes Jahres von Friedrich [Frederick] Kiesler kuratierten ›Internationale[n] Ausstellung neuer Theatertechnik‹, auf der nicht nur sein Modell einer RaumbühneAnlässlich der 1000. Theateraufführung im Rahmen der sozialdemokr. Kunststelle tauchte der Begriff Raumbühne (RB) ers... präsentiert und bespielt wurde, sondern an der auch namhafte europäische Avantgarde-Exponenten wie z.B. Fernand Léger, Theo van Doesburg und eine größere Gruppe italienischer Futuristen teilnahmen.29 Kiesler selbst hatte bereits 1923 eine wegweisende Bühnenbildgestaltung zu Karel Čapeks Roboterstück W.U.R. in Berlin und in Wien vorgelegt. Darauf hat u.a. Oskar M. Fontana in seiner Besprechung der Erstaufführung an der Neuen Wiener Bühne (5.10.1923) hingewiesen, als er nicht nur eine eingängige Definition des Wortes ›Roboter‹ lieferte, sondern die besondere Verbindung aus Sachlichkeit und Maschinenwelt heraushob:

Das Beste an der Aufführung der Neuen Wiener Bühne sind die Dekorationen Friedrich Kieslers, die aus Sachlichkeit und Maschinenprägnanz szenische Phantastik gewinnen.30

Dass ein beträchtlicher Teil der bisher genannten Beispiele nicht genuin aus der zeitgenössischen österreichischen Theaterpraxis heraus entwickelt wurde sondern – man denke nur an die Ernst Toller-Aufführungen zwischen 1923 und 1932, beginnend mit Die Maschinenstürmer (auf der Komödie) über Hinkemann im Raimundtheater 1924, ferner 1927-1928 mit Hoppla wir leben (anlässlich der Republikfeier, danach im Raimundtheater bis Ende Jänner 1928) bis hin zu Die blinde Göttin 1932 in Wien –, weiters an die verschiedenen Inszenierungen von Karlheinz Martin sowie an die von Leo Lania miteingerichtete Brülle China-Aufführung des sowjetrussischen Avantgarde-Autors Tretjakow 1930 – aus Deutschland kam, mag die gängige Einschätzung bekräftigen, dass die Wiener Theaterpraxis eher an der Tradition sowie an Adaptionen von tendenziell provokanten Stücken (formal, inhaltlich wie gesellschaftspolitisch) ausgerichtet als an polarisierender oder gar revolutionärer Theaterästhetik interessiert war. Trotzdem zeigte sie sich dann und wann auch für innovative Ansätze offen, wenngleich manchen Inszenierungen – man denke neben den Toller- noch an die Brecht-Inszenierungen – Kanten geschliffen wurden bzw. die Polarisierung des Wiener Publikums offenbar nicht im gleichen Ausmaß gegeben war wie an manchen deutschen Bühnenorten. Kaum mehr bekannt ist aber auch der experimentelle Habitus, den M. Reinhardt in den 1920er Jahren an den Tag legte, und zwar bei Festspielinszenierungen in Salzburg ebenso wie bei solchen in der Josefstadt, an seinen Berliner Bühnen oder am New Yorker Broadway. Dabei arbeitete er oft mit Formen des modernen Tanzes oder der an A. Tairowauch Tairov, Tairoff, als A. Kornblit geb. am 24.6./6.7. (gregor. Kal.) 1885 in Kowno (heute: Ukraine) – gest. am 25.9... erinnernden gestischen Regie, so z.B. in der Turandot-Inszenierung 1926 in Salzburg oder in der Sommernachtstraum-Inszenierung im darauffolgenden Jahr ebendort. Zu letzterer, unter Mitwirkung der Tanzgruppe Bodenwieser, meinte der Bericht im NWJ: „AusdruckstanzDer Ausdruckstanz (AT) entstand als Gegenbewegung zum klassischen Ballett um 1900-1910 u. wurde maßgebl. von dem aus de..., Mimik, Tanz- und Sprechbewegung werden zu einem eigenartigen rhythmisch-mimischen Sprechstück verschmolzen“ (NWJ, 5.8.1927, 10). Von New York, wo er 1923 mit der Tanzpantomime Mirakel gastierte, dürfte Reinhardt nachhaltige Impulse für seine eigenen Revue-Inszenierungen 1927-28 nach Berlin und Wien mitgenommen haben, die sich allerdings als weit weniger erfolgreich erwiesen als die damals dominanten Ausstattungsrevuen.

Dies korrespondiert wohl insgesamt der Autoren- und Theatersituation, auch der häufigen ökonomischen Krisenphasen, die dem Experimentellen an größeren Häusern zwar einerseits (und fast verständlicherweise) mit Skepsis begegneten, sieht man von einzelnen Ausnahmen ab, andererseits diese Chance sich aber auch nicht ganz entgehen lassen wollten. Die regelmäßig aufbrechenden Kontroversen, zumindest in der Kritik, sind jedenfalls ein Indikator für dieses ambivalente Nebeneinander.

Konsequentes Experiment war letztlich nur in Nischenbereichen möglich, z.B. bis Anfang der 1920er Jahre an der aus der Volkbühne hervorgegangenen Neuen Wiener Bühne, phasenweise im Raimundtheater, am kurzlebigen Kunststellen-Carltheater (1928) sowie im Umfeld der sich allerdings erst um 1928-30 entwickelnden Konzepte einer Agitprop-Revue. Diese hat sich aus der Sprechchor-Erfahrung (Ernst Fischergeb. am 3.7.1899 in Komotau/Böhmen – gest. am 31.7.1972 in Deutschfeistritz; Schriftsteller, Politiker (KPÖ) Ps.: F...., Fritz Rosenfeld) heraus hin zum ›Politischen Kabarett‹, (Robert Ehrenzweig, Viktor Grünzweig, Jura Soyfer, Ludwig Wagner) weiter entwickelt, das zwischen 1926 und 1933 immerhin 13 Revuen zur Aufführung brachte und im austrofaschistischen Ständestaat schließlich in die Mittelstücke-Konzeption Soyfers Eingang finden sollte31.

Dem Revue-Konzept stand zudem mächtig die eigene Operettentradition gegenüber, die sich, im Verein mit Tanzrevuen, unter dem Erwartungsdruck der Kritik wie des Publikums partiell an jene andiente bzw. verschiedene Synthesen aus Wiener Varietè-Tradition und Revue zu verwirklichen versuchte. Der renommierte Musikkritiker Hans H. Stuckenschmidt hat immerhin im Sonderheft ›Tanz‹ der Musikblätter des Anbruch (1926) in seinem programmatischen Beitrag Lob der Revue von „ausgesprochenen Stilarten“ gesprochen und Wien als eigenständig in eine Reihe von prominenten Schauplätzen gestellt, die jeweils „ganz verschiedene Formen des Schaustücks geschaffen haben: Paris die Revue des Rafinements; Wien die der Schönheit; New York die des Trainings.“ (LdR, 154) Und er hat zugleich die oft gegen sie gewendete Unterhaltungs- und Verdrängungstendenz in Schutz genommen, indem er sie als in ihrer Ambivalenz bewusst aufzuwerten unternahm und zudem auf veränderte Bewusstseinslagen bzw. Erwartungshaltungen des zeitgenössischen Publikums anspielte:

Prunk, Farbe, Nacktheit, neueste Witze, erregende Musik, Tempo, Clownerie, Spannung, Mode, Blasphemie, pathetischer Rausch, etwas fürs Herz, Zote, Ironie – das sind ihre Requisiten. So will es der heutige Mensch, der abgearbeitet und müde, die Konzentration nicht mehr aufbringt, abends Probleme zu lösen. […]

Hat man bemerkt, daß Manege und Schautheater langsam die Problembühne ersetzen? Daß sie Sensationen bringen muß, um überhaupt noch eine Spur von Konkurrenzfähigkeit zu behalten? Daß das Publikum des Balletts sich von Tag zu Tag vergrößert? Daß die Dichter der jüngsten Generation die Revue als Kunstform verwenden und unbewußt propagieren? (LdR, 153)

Für diese Wien-genuine Linie standen insbesondere die als Ausstattungsrevuen firmierenden Programme von Karl FarkasGeb. 28.10. 1893 in Wien, gest. 16.5.1971 in Wien. Der Sohn der ungarischstämmigen Eltern Moritz und Franziska Farkas, ... und Fritz Grünbaumgeb. am 7.4. 1880 in Brünn/Brno - gest./ermordet am 14.1.1941 im KZ Dachau; (Drehbuch)Autor, Conferencier, Kabaret..., so z.B. die von Oktober bis Dezember 1926 hocherfolgreiche unter dem Titel Wien lacht wieder (in 40 Bildern) im Stadttheater. Auch die an die zeitgenössische Amerika-Rezeption angelehnte die erste Jazz-Operette, d.h. Emmerich Kálmáns Kassenschlager Die Herzogin von Chicago (April bis August 1928 über 150 Vorstellungen) ist als innovatives Projekt in Erinnerung zu rufen. Über sie schrieb R. H(olzer) in der Wiener Zeitung eine interessante Einschätzung, als er die thematische Polarisierung Amerika-Mitteleuropa nicht nur anhand der Musik-Konkurrenz zwischen Charleston, Walzer und Csardas, sondern auch an der Form des Stückes selbst festzumachen suchte:

Man hat es tatsächlich nicht mehr mit der ganz alten Operettenform zu tun. Alle eigenartigen Reize der Revue haben ihren Einzug vollzogen. Die Herzogin von Chicago ist ein Mittelding zwischen Wiener Operette und internationaler Revue. In diesem Sinn gewinnt das Werk wirklich den im Vorspiel angekündigten Feldzug gegen Jazz und Charleston; sie annektiert nämlich beide. (WrZtg. 7.4.1928, 7)

Dieser Zugang war keineswegs unumstritten, wenn man zum Vergleich etwa die Kritik an der Klischierungstendenz durch Paul A. Pisk in der AZ oder jene Ludwig Hirschfelds in der NFP mit ihrer ambivalent hintergründigen Hochschätzung gerade der Jazz-Partien zum Vergleich heranzieht32. Mit dieser und nachfolgenden Aufführungen erschloss sich die (Wiener) Operette – kurzfristig – ein neues Terrain im Schnittfeld hin zur Wiener (Jazz)Revue, wie Farkas/Grünbaum mit ihrer Flirt und Jazz-Operetten-Revue im Dezember 1928 bis Mitte Februar 1929 dokumentieren.

Genuin technische Aspekte spielten dagegen in den bühnentechnisch aufwändigen Revuen eine vergleichsweise marginale Rolle. Zwar hat 1924 K. Farkas mit der Ausstattungsrevue Alles per Radio im Ronacher (mit der Tänzerin Ilona Karolewna) einen „Sensationserfolg“ (so zeitgenössische Kurzbesprechungen) hingelegt, doch das neue Medium Radio diente dabei eher als Aufhänger für das Publikum denn als strukturelles Moment. Die erfolgreiche Revue mit Wien lacht wieder (1926-27) übertraf alles bisher in Wien im Revue-Bereich Gesehene, doch auch sie setzte dies innerhalb des üblichen Bild- und Tanz-Repertoires, einschließlich eines Gastauftritts einer Tiller-Girl-Truppe, um. Die dann ab 1928-29 einsetzenden Tonfilm-Revuen transferierten im Grunde die Operette und das Revueprinzip in das neue Genre, ohne dabei besonders innovative Akzente zu setzen. Ähnliches trifft auch auf das 1931 im Rahmen einer Revue eingebaute Flugzeugballett zu (Klösch, 203, Foto).

Am ehesten kam eine (kritische) Auseinandersetzung mit der technologischen Modernisierung (Fordismus z.B.) im Umfeld des von Piscator aufgegriffenen, umkodierten und vom Agitprop-Theater partiell übernommenen Revue-Konzepts zustande, dessen Wirkung freilich als begrenzt angesetzt werden muss. Jedenfalls dauerte es bis hin in die 1930er Jahre, z.B. bis zu Hermann Brochs Entsühnung (1932/33) mit seinen ›Tonintroduktionen‹ oder zu Jura Soyfers sogenannten Mittelstücken ab 1936 (z.B. Weltuntergang oder Vineta)33, dass Wechselwirkungen von Zeitrhythmus, Zeitkritik und Bühnentechnik (dreidimensionale, bewegliche Kulissen, Filmprojektionen etc.) wie sie Piscator etwa in seiner Sturmflut-Inszenierung (Paquet) bereits 1926 ein- bzw. vorgeführt hat, in die Theaterpraxis Eingang finden konnten.

5. Kinetische Schriftbilder

Als eine besondere Spielart der Wiener Avantgarde-Bewegung rund um die Jugendkunstklasse des Malers und Kunstpädagogen Franz Cizek an der Wiener Kunstgewerbeschule sowie des auch von der Literatur und dem Tanz her kommenden Theoretikers Leopold W. Rochowanskigeb. am 3.8.1888 in Zuckmantel (Österr.-Ungarn; Zlaté Hory, Tschech. Rep.) – gest. am 13.9.1961 in Wien; Kritiker, S... zeichneten sich ab 1922-23 vielversprechende interdisziplinäre Syntheseversuche im Schnittfeld von Text-Bild-Relationen ab, sogenannte ›Kinetische Schriftbilder‹, und dem des Marionetten-Theaters. Aus einer Gruppe junger Schülerinnen entwickelten sich zwei besonders vielversprechend: Erika Giovanna Kliengeb. am 12.4.1900 in Borgo di Valsugana (Trient/Trentino) – gest. am 19.7.1957 in New York. Bildende Künstlerin, Kuns... und Elisabeth Karlinsky. Als interdisziplinär arbeitende Künstlerin verdient insbesondere Klien hier erinnert zu werden.

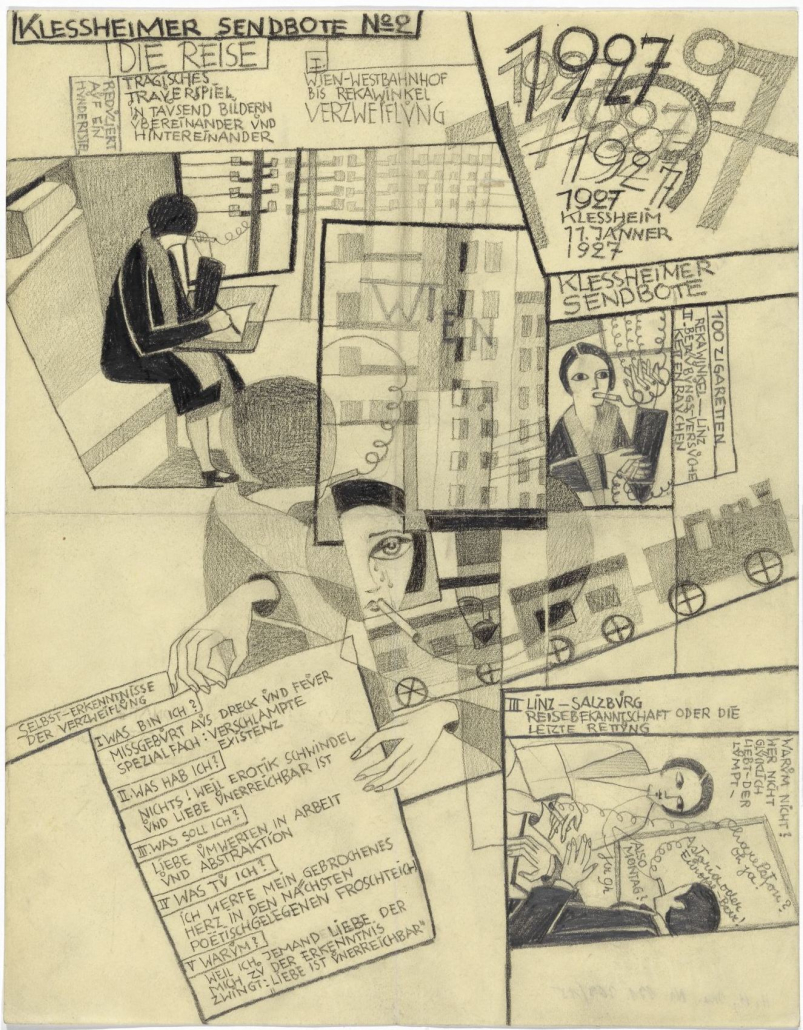

Die Formensprache der 1900 geborenen Klien, die jene der europäischen kubistisch-futuristischen Avantgarde sehr nahe kam, war vermutlich auch von der kurzen Präsenz des späteren Bauhaus-Repräsentanten Johannes Itten in Wien beeinflusst34 sowie von den Exponaten auf der Internationalen Ausstellung neuer Theatertechnik im Rahmen des Musik- und Theaterfestes der Stadt Wien (Sept.-Dez. 1924, wo die neuen (internationalen) Bühnenkonzepte Kliens ebenfalls schon 1924 datierbaren Vorstellungen eines ›Kinetischen Marionettentheaters‹ konzeptuell bestätigten.35 Neben dem kinetischen Tempo-Gefühl jener Zeit und der dezidiert urbanen Architektur vieler ihrer Bilder, weisen gerade auch ihre Text-Bild-Kompositionen, die im Zuge ihrer Lehrtätigkeit in Salzburg 1927 entstanden und eine eigenwillige Form von Brief-Bild-Kommunikation unter dem Namen Klessheimer Sendbote darstellen, Beachtung. Sie beinhalten in verdichteter Form, d.h. meist auf einem Blatt konzentriert, eine Tagebuch-Reflexion, ein (synthetisches) Theaterstück, eine zeittypisches Unterhaltungsgenre wie z.B. den ›Null-Punkt Charleston‹, aber auch ironisch gebrochene politische Nachrichten.36 Arbeiten wie die erwähnten Blätter sind insofern von Relevanz, als sie, jenseits ihrer künstlerischen oder literarischen Gewichtigkeit (oder vielleicht auch Zufälligkeit), immerhin andeuten, dass sich auch am Rande der kanonischen Avantgarde-Zentren und -Gruppen Entwicklungen etabliert haben, die an europäische Debatten und Phänomene anschlussfähig waren: an die (post)dadaistischen Bild-Collagen, an Kurt Schwitters ›Merz‹-Konzept oder an die europaweit experimentierten Marionetten als radikale Engführung von De-Personalisierungskonzepten auf dem Theater, wie solche etwa zeitgleich von Oskar Schlemmer oder Enrico Prampolini konzipiert worden waren.

6. Resümee

Waren bis weit in die 1980er und z.T. noch in die 1990er Jahre hinein Diskussionen über einen Kanon österreichischer SchriftstellerInnen und Texte geprägt und beschwert von Polarisierungen zwischen der Magris’schen Idee einer wohlgemeinten, aber in Vielem zu kurz gegriffenen Autonomisierung des Österreichischen unter dem weitgespannten Dach des ›Habsburgischen Mythos‹ einerseits und Schmidt-Denglers Plädoyers für eine präzisere sozial- und mentalitätsgeschichtliche Epochenkonfigurierung andererseits, in die auch Friedrich Achbergers Fragment gebliebener Ansatz (Achberger 1994) gezielt hatte, so haben sich neuere Arbeiten, darunter der fast 100 Seiten starke Abschnitt der Literaturgeschichte von Zeyringer/Gollner (2012) sowie themenzentrierte Forschungen im letzten Jahrzehnt (Müller/Wagener, 2009, Kucher/Bertschik, 2011, Polt-Heinzl, 2012, Bertschik/Kucher/Polt-Heinzl/Unterberger 2014, Kucher, 2016) verstärkt dem materiellen Substrat wie den über die Literatur hinausreichenden kulturellen und künstlerischen Manifestationen zugewandt, interdisziplinäre wie intermediale Potentiale und Projekte identifiziert und herausgearbeitet. Man muss nicht Albert Ehrenstein – noch dazu, wie er von Anton Kuhgeb. am 12.7.1890 in Wien – gest. am 18.1.1941 in New York; Journalist, Schriftsteller, Redner Ps.: Frater Antoni... zitiert wird – beim Wort nehmen, wonach das, was die Literatur im Auge habe, und das, was Wirklichkeit ausmache, „nichts miteinander zu tun“ hätten. Doch selbst Kanon-Größen jener Zeit schien das traditionelle literarische Feld ineinander zu verfließen, einerseits indem zunehmend Phänomene des Alltags an Stelle von Ideen in den Blickt traten – Österreich leide an einem Überschuss an Dichtern und Denkern, werde de facto aber von den Artisten der Alltagskultur, so Musil in Buridans Österreicher (Musil 1918), über Wasser gehalten – , andererseits, nochmals Musil, das „Laufbrett der Journalistik“[1] und damit verknüpft ein breiteres Feld von kulturellen Institutionen und Distributionsebenen an Bedeutung gewann. Ihre Zahl war Legion, hießen sie nun Die Bühne, Die moderne WeltEine illustrierte Revue (ab 1926 Untertitel: Das Blatt der eleganten Dame, ab 1931 Almanach der Dame) Redakteur: Ludwig ... (Wien) oder Die Dame (Berlin), in denen Musil oder Schnitzler ebenso Texte platzierten wie Vicky Baum oder der heute (und das ausnahmsweise mit einigem Recht) völlig unbekannte Hans Liebstöcklgeb. am 18.2.1872 in Wien – gest. am 24.4.1934 in Wien; Journalist, Redakteur, Kunst- und Musikkritiker, Schriftstelle.... Dass in nicht wenigen Texten der 1920er Jahre Aspekte des medialen und habituellen Wandels eingearbeitet sind, welche mitunter auch die narrative oder dramatische Struktur eines Textes modifiziert oder mitgeprägt haben, wie dies z.B. in Joe Lederers Roman Musik der Nacht (1930) der Fall war, ist eher im Bereich der Fußnoten-oder Nebensatzwahrnehmung geblieben. Dieser Wandel war nicht nur einer, der in Texten gelegentlich oder mehr oder weniger explizit durchscheint und fassbar wird, gleichsam ein Abfallprodukt einer sonst in vorgezeichneten Bahnen laufenden politisch-sozialen und technisch-kulturellen Entwicklung. Es war vielmehr ein Wandel mit Schauplatz-, fast mit Arena-Charakter, wo entscheidende Schlachten um die Gewinnung der durch den Krieg desorientierten, entwurzelten, verstörten, partiell auch radikalisierten Massen, aber auch der hungrigen, Aufbruchsutopien antizipierenden oder begleitenden Künstler neue, aus ihrer Sicht auf die Zeit abzielende ästhetische Gestaltungen und Potentiale entwickelten und z.T. über die neuen Medien (Radio, Film, Unterhaltungskultur) propagierten. Interdependenzen lagen daher auf der Hand und haben das kulturell-künstlerische sowie literarische Profil intensiver und auf der Produktionsseite durchaus heterogener bestimmt, als uns dies Literaturgeschichten (noch immer) gern vermitteln möchten. Es ist an der Zeit, dass diese auch in Epochendarstellungen und damit verbunden in das Spektrum der Textauswahl wie der Textgenres (einschließlich der nichtliterarisch-künstlerischen) Eingang bzw. Niederschlag finden, um – zumindest im Ansatz – den Diskurskonstellationen, Debatten, Textfeldern und Rezeptionsweisen in der zeitgenössischen Produktion wie Kritik verpflichtet zu bleiben.

Siglen und Literaturverzeichnis

- Achberger 1994: Friedrich Achberger: Fluchtpunkt 1938. Essays zur österreichischen Literatur zwischen 1918 und 1938. Hg. von Gerhard Scheit. Verlag für Gesellschaftskritik: Wien 1994

- AS TB 1923-26: Arthur Schnitzler: Tagebuch 1923-1926. Wien: Verlag Akademie der Wissenschaften 1995

- AZ: Arbeiter-Zeitung

- Bertschik/Kucher/Polt-Heinzl/Unterberger 2014: Julia Bertschik/Primus-Heinz Kucher/Evelyne Polt-Heinzl/Rebecca Unterberger: 1928. Ein Jahr wird besichtigt. Wien: Sonderzahl 2014

- Klösch 2003: Christian Klösch: unterhaltung im übermaß. In: Wolfgang Kos (Hg.): kampf um die stadt. (= Katalog zur 361. Sonderausstellung des Wien Museums). Wien: Cernin 2003, S. 198-205

- Kucher/Bertschik 2011: P-H. Kucher/J. Bertschik (Hgg.): „baustelle kultur“. Diskurslagen in der österreichischen Literatur 1918-1933/34. Aisthesis: Bielefeld 2011

- Kucher/Unterberger 2013: P.-H. Kucher/ R. Unterberger (Hgg.): „Akustisches Drama“. Radioästhetik, Kultur und Radiopolitik in Österreich 1924-1934. Bielefeld: Aisthesis 2013

- Kucher 2016: Primus-Heinz Kucher (Hg.): Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde. Diskurskonstellationen zwischen Literatur, Theater, Kunst und Musik in Österreich 1918-1938. V&R unipress: Göttingen 2016

- Polt-Heinzl, 2012: Evelyne Polt-Heinzl Evelyne: Österreichische Literatur zwischen den Kriegen. Plädoyer für eine Kanonrevision. Wien: Sonderzahl 2012

- LdR: Lob der Revue. In: Musikblätter des Anbruch. Sonderheft Tanz. Wien 1926

- Müller/Wagener, 2009: Karl Müller, Hans Wagener (Hgg.): Österreich 1918 und die Folgen. Geschichte, Literatur, Theater und Film. Böhlau: Wien-Köln-Graz 2009

- NFP: Neue Freie Presse

- NWJ: Neues Wiener Journal

- Kracauer Siegfried: Das Ornament der Masse [FZ, 1927 ↩

- Ebd. S. 57f. Zu Adorno und Kracauer vgl. Theodor W. Adorno / Siegfried Kracauer: Briefwechsel 1923-1966. Der Riß der Welt geht auch durch mich. Hg. von Schöpf Wolfgang. Suhrkamp: Frankfurt/M. 2008. ↩

- Helmut Lethen: Neue Sachlichkeit. Metzler; Stuttgart 1970, S. 43-45; Fähnders Walter: Zwischen Vagabondage und Avantgarde: Hugo Sonnenschein, Emil Szyttia und andere. In: Primus-Heinz Kucher (Hg.): Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde. Diskurskonstellationen zwischen Literatur, Theater, Kunst und Musik in Österreich 1918-1938. V&R unipress: Göttingen 2016, S. 219-235, bes. S. 222ff. ↩

- Vgl. dazu z.B. Zeyringer Klaus/Gollner Helmut: Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650. Studienverlag: Innsbruck-Bozen- Wien 2012, bes. Kapitel: Audio-visueller Medienwandel, S. 489f. ↩

- Vgl. Wolfram Wessels: „Die neuen Medien und die Literatur“. In: Weyergraf Bernhard (Hg.): Literatur der Weimarer Republik 1918-1933. = Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 8, Carl Hanser: München-Wien 1995, S. 65-98; darin wird u.a. Carl Mayergeb. am 20.11.1894 in Graz - gest. am 1.7.1944 in London; Dramaturg, Drehbuchautor Nach dem Freitod seines Vaters, ... zu Recht als „der einflußreichste Drehbuchautor der Stummfilmära“ (S. 76) herausgehoben und Filmdebatten, auch im Verhältnis zur zeitgenössischen Literatur, breiter Raum gewidmet, aber kein Hinweis auf die österreichische Provenienz mancher zentraler Akteure sowie auf die bis 1925-26 produktive österreichische Film-Kino-Landschaft gegeben. ↩

- Vgl. dazu: Gustav Frank: „Musil contra Balázs. Ansichten einer ›visuellen Kultur‹ um1925“. In: Musil-Forum 28(2003/2004), S. 104-152, bes. S. 110f. ↩

- Vgl. Gabriele Brandstetter: „Der Traum vom anderen Tanz. Hofmannsthals Ästhetik des Schöpferischen im Dialog Furcht“. In: Günther Schnitzler (Hg.): Hugo von Hofmannsthalmit vollem Namen Hugo Laurenz Anton von Hofmannsthal geb. am 1.2.1874 in Wien – gest. 15.7.1929 in Rodaun bei Wien; Sc...: Dichtung als Vermittlung der Künste. = Freiburger Universitätsblätter 112 (1991), S. 37-58; wiederabgedruckt in: Elsbeth Dangel-Pelloquin (Hg): Hugo von Hofmannsthal. Neue Wege der Forschung. Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft 2007, S. 41-61. ↩

- Vgl. dazu z.B. den Bericht der Zs. Die Bühne über G. Hauptmanns Hanneles Himmelfahrt als erstes Stück der Wiener Radiobühne (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=bue&datum=19240007&query=((text:Radiob%c3%bchne))&ref=anno-search&seite=95) Dazu auch: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwg&datum=19240206&query=%22Das+Radiodrama%22&ref=anno-search&seite=7 (Wirklichkeit und Schein) ↩

- http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=sbw&datum=19240425&query=%22Radiodemokratie%22&ref=anno-search&seite=2 Vgl. dazu auch der Konflikt um eine Radiorede des Abg. Ellenbogen Anfang Mai 1924 (ebf. noch vor der Aufnahme des offiziellen Sendebetriebs): http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=std&datum=19240504&seite=7&zoom=44&query=%22Radiodemokratie%22&ref=anno-search ↩

- Vgl. dazu den Bericht in der Ztg. Der TagTageszeitung 1922-1938 Materialien und Quellen: Eintrag über Redaktionsverantwortliche bei OeAW: https://www.oeaw.ac.at...: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tag&datum=19250312&seite=13&zoom=33&query=%22Radiofreiheit%22&ref=anno-search ↩

- Vgl.: Rebecca Unterberger: „…mit dem vollen Rüstzeug der modernen Journalistik…“ Die Radiowelt im Interview. In: Kucher/Unterberger 2013, S. 187-220, bes. S.200ff. ↩

- Vgl. Hans Nüchtern: „Radio-Bühne“. In: Die Bühne 4(1924), S. 59, Wiederabgedruckt in: Ebd., S. 77f. ↩

- Ebd., S. 139f. Zu Schönherr cf. Holzner Johann: „Ein Meister der Komprimierung“. In: http://www.residenztheater.de/artikel/ein-meister-der-komprimierung (letzter Zugriff: 10.6.2018) ↩

- Vgl. dazu: O. Koenig in: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19260523&seite=18&zoom=45&query=%22Radiodramaturgie%22&ref=anno-search ↩

- Zum Radioroman auch P.-H. Kucher: „Radio-Literatur und Medienromane im Zeichen der Medienrevolution der 1920er Jahre. Die Radiowelt-Diskussion, A. Höllriegels Hollywood-Feuilleton-Roman und F. Rosenfelds Filmroman Die goldene Galeere“. In: Kucher/Bertschik 2011, S. 349-374, bes. 359f. ↩

- Vgl. Robert Musil: Tagebücher. Hg. von Adolf Frisé, Rowohlt: Reinbek 1976, Bd. 1, S. 842 (undatiert, vermutl. nach 1930) ↩

- Vgl. Theodor W. Adorno: Abschied vom Jazz (1933), in: Ders.: Gesammelte Werke Bd. 18, hg. von K. Schulz. Suhrkamp: Frankfurt/M. 1984, S. 794-799, hier S. 796. ↩

- Vgl. Vgl. P.-H. Kucher: „Das wahre Programm der Zeit hieß: Jazz“: Zum Stellenwert des Jazz als (musik)kulturelle und literarische Chiffre in der österreichischen Zwischenkriegszeit. In: Journal of Austrian Studies, 2014, 69-92, S. 70; Unterberger Rebecca: Zwischen den Kriegen, zwischen den Künsten. Ernst Krenekeigentlich Křenek, geb. am 23.8.1900, Wien – gest. am 22.12.1991 in Palms Springs, CA, USA; Komponist, Musiktheoretik... – „Beruf: Komponist und Schriftsteller“. Universität Klagenfurt, Diss. 2014 (i. Dr. bei Winter-Verlag, Heidelberg 2019); E. Polt-Heinzl: Österreichische Literatur zwischen den Kriegen, s. Anm. 6, Kap. III.2.1, S. 213-221 und Kirsten Krick-Aigner, Marc-Oliver Schuster (Hgg): Jazz in Word. European (Non-)Fiction. Würzburg: Königshausen & Neumann 2018, darin bes. die Beiträge von Veronika Hofeneder: Syncopes and Inflation, S. 207-220, P.-h. Kucher: „Ein Durcheinander mit viel Jazzmusik“: 1928 as a Case Study on Controversial-productive Jazz(Culture) Reception, S. 221-234 und Helga Schreckenberger: Jazz and the „New Woman“: Lili Grüns Novel Alles ist Jazz (1933), S. 235-246. ↩

- Dazu auch: A. Rundt: Amerika ist anders. Volksverband der Bücherfreunde: Berlin 1926, S. 134-139. ↩

- Vgl. Alfred Polgar: Kleine Schriften. Hg. von Weinzierl Ulrich. Rowohlt: Reinbek, 1983, S.172-174, hier S. 173 (Erstdruck: Der Tag 24.2.1924, S. 3). ↩

- Vgl. dazu Alfred Döblin: „An Romanautoren und ihre Kritiker. Berliner Programm“ (1913); in: Ders.: Schriften zu Ästhetik, Poetik und Literatur. Hg. von Kleinschmidt Erich. Walter: Olten-Freiburg 1989, S. 119-123, bes. S. 122f., sowie Helmut Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache. Ästhetik. Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. C.H. Beck: München 2004, S. 306f. ↩

- Dazu auch Lisa Silverman: Becoming Austrians. Jews and Culture between the World Wars. Oxford Univ. Press: Oxford 2012, S. 97. ↩

- Vgl. dazu Gunhild Oberzaucher-Schüller: „Beim Südtiroler-Platz“. Das Wirken der Suschitzky-Frauen. Online verfügbar unter: http://www.tanz.at/index.php/wiener-tanzgeschichten/1692-beim-suedtirolerplatz-das-wirken-der-suschitzky-frauen-i-2 sowie diess.: Gertrud Bodenwieser – die frühen Jahre. Online unter: http://www.tanz.at/index.php/wiener-tanzgeschichten/2103-gertrud-bodenwieser-die-fruehen-jahre ↩

- Vgl. NFP, 25.12.1919, S. 18., AZ, 25.12.1919, S. 8 sowie, einlässlicher, AZ, 28.12.1919, S. 10 (A.M.) ↩

- Vgl. Ludwig Ullmann: „Ernst Weiß, der Dichter und ‚Tanja‘“. In: Aufbau. H.1/1919-20, S. 15-16. ↩

- Vgl. Musil Robert: „Moskauer Künstlertheater“ [24.4. 1921 ↩

- Vgl. E. Kläger, NFP, 21.12.1924, S. 14-15 und O. Stoessl: Wiener Zeitung. 20.12.1924, S. 6. ↩

- Vgl. den Bericht in der Bühne; H.24, 23.4. 1925, S. 5: „Die Wiener „Franziska“ in Berlin. Ein großer Erfolg des Raimund-Theater-Gastspiels unter Karlheinz Martin“. ↩

- Vgl. dazu auch: B. Lésak, Th. Trabitsch (Hgg.): Frederick Kieslerauch Frederick Kiesler; geb. am 22.9.1890 in Czernowitz – gest. am 27.12.1965 in New York Kiesler studierte in Wi.... Theatervisionär – Architekt – Künstler. Wien 2012, S. 24f. ↩

- O.M. Fontanageb. am 13.4.1889 in Wien – gest. am 4.5.1969 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Journalist, Herausgeber Das Port...: W.U.R. In: Neues 8-Uhr-Blatt, 11.10.1923, S. 7; online: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nab&datum=19231011&query=%22Karel+Capek%22&ref=anno-search&seite=7 Weitere Besprechungen finden sich in der NFP, im NWJ im Neuen Wiener Tagblatt sowie in der Reichspost. ↩

- Vgl. Jürgen Doll: „Sozialdemokratisches Theater im Wien der Zwischenkriegszeit“. In: P.-H. Kucher (Hg.): Verdrängte Moderne, vergessene Avantgarde; (s. Anm. 3) S. 84f. ↩

- Ähnlich auch die Oscar Strauss-Operette Hochzeit in Hollywood, die im Dezember 1928 anlief. ↩

- Zum Konzept des ›Mittelstück‹, das sich aus der Form des (politischen) Kabaretts in seiner Wiener Ausprägung heraus entwickelt hat vgl. Horst Jarka: Jura Soyfer. Leben, Werk, Zeit. Löcker: Wien 1987, S. 268f. sowie J. Doll: Theater im Roten Wien. Vom sozialdemokratischen Agitprop zum dialektischen Theater Jura Soyfers. Böhlau: Wien-Köln-Weimar 1997, S. 276f. ↩

- Vgl. Dieter Bogner: „Erika Giovanna Klien“. Zit. nach: http://www.bogner-cc.at/theorie/5190/Erika_Giovanna_Klien/ (letzter Zugriff 12.6.2019) Erstfassung in: Leitner Bernhard (Hg.): Erika Giovanna Klien. Wien-New York 1900-1957. Hatje Crantz: Ostfildern 2001, S. 8-13, bes. S. 10f. ↩

- Vgl. B. Lesák: „Der Wiener Theaterkinetismus“. In: Monika Platzer Monika, Ursula Storch (Hg.): KinetismusUnter Kinetismus wird eine Kunstbewegung innerhalb der europäischen Moderne verstanden, die um etwa 1910 an der Wiener .... Wien entdeckt die Avantgarde. Hatja Crantz: Ostfildern-Wien 2006, S. 138-153 sowie Dies.: „Die österreichische Theateravantgarde 1918-1926. Ein Experiment von allzu kurzer Dauer“. In: P-H. Kucher: Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde. S.43-64 bes. S. 63. ↩

- Blätter aus diesem Klessheim-Bestand sind abgedruckt in: B. Leitner (Hg.): Erika Giovanna Klien, S. 75-79. ↩