Der ›rote Oktober 1917‹ und die Auseinandersetzung mit Sowjet-Russland in der österreichischen Literatur und Kultur zwischen 1918 und 1933

Russland rückte bereits zu Beginn des Ersten Weltkrieges in das Blickfeld mehrerer österreichischer Autoren und Essayisten, u.a. in jenes von Robert Müller. Die Oktoberrevolution von 1917f. fand zwar keinen unmittelbaren Niederschlag in Form von Texten, doch seit 1919 mehrten sich, zunächst in chiffrierter Form wie z.B. im Umweg über die Revolution von 1905 sowie im Zuge der einsetzenden Rezeption der modernen russisch-sowjetischen Kultur ab 1919-20 Interessensbekundungen auch durch Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Zudem wurde dieses Thema durch Russland- bzw. Sibirien-Heimkehrer aufgegriffen, u.a. durch H. v. Doderer. Das Modul versucht nun, einen repräsentativen Überblick über die Rezeptionsströme und die daran Beteiligten sowie das Werk- bzw. Textspektrum zu geben und zeichnet einige ungewöhnliche Konstellationen, die sich dabei ergaben, nach.

Von Primus-Heinz Kucher | Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

- Präludium und Auftakt

- Der Matrosenaufstand von Cattaro und seine Folgen: Theorie und Praxis des Räte-Gedankens

- Von der Monarchie zur Republik: revolutionärer Umsturz, Aufbruch oder bloß Umgestaltung?

- Revolutionswissen und Revolutionsprojektionen in der (österreichischen) Literatur und (literarischen) Publizistik 1919-24: von A. Paquet über R. Müller, A. Holitscher, zu L. Lania

- R. Miller-Fülöp und J. Roth: zwei wirkmächtige Russland-Bolschewismus-Narrative um 1925-26

- Amerika(nisierungs)-Projektionen in Russland-Texten der frühen 1930er Jahre:

- Siglen und Literatur

1. Präludium und Auftakt

In der literarischen Auseinandersetzung österreichischer Autoren mit Russland lassen sich erste visionäre Vorwegnahmen revolutionärer Konstellationen bereits im Zuge der literarischen Weltkriegspublizistik ausmachen. Ein überraschend frühes Dokument findet sich schon Anfang 1915, zu einem Zeitpunkt, als der Krieg im Osten Russland deutlich im Vorteil sah und das damalige k. k. Österreich – infolge des Verlustes von Galizien – beinahe vor dem Zusammenbruch stand. Der hier in Erinnerung gerufene Text trägt wohl auch Züge einer Wunschprojektion vor dem Hintergrund äußerster Gefährdung. Es handelt sich um einen Einakter von Kurt Sonnenfeldgeb. am 5.11.1893 in Wien – gest. am 15.3.1938 in Wien (Freitod); Journalist, Schriftsteller S. stammte aus einer jü... (1893-1938) unter dem Titel Der Zar. Ein letzter Akt. Er erschien im offiziellen Organ der Wiener Kultusgemeinde Dr. Bloch‘s Wochenschrift, die weit über Wien hinauswirkend eine der maßgeblichen Zeitschriften des deutschsprachigen Judentums in der Habsburgermonarchie war.1

Im Mittelpunkt dieses in mehrere Abschnitte gegliederten Aktes stehen Gespräche zwischen dem Zaren und dem Gouverneur von Moskau einerseits, welche über das Tagesgeschehen informieren – d.h. meist über Hinrichtungen und andere Übergriffe – sowie zwischen dem Zaren und einem Pater Ignatiew, der zugleich als Beichtvater fungiert. Im Zuge einer Beichte im Mittelteil des Textes kommt eine Liebesgeschichte des jungen Zaren ans Licht, die nicht folgenlos geblieben war. Mirjiam, so der Name jener Frau (jüdischer Herkunft), wurde jedoch bei einem Pogrom ermordet, wovon der Zar erst nachträglich Kenntnis erhalten hatte. Deren gemeinsame Tochter habe er nun, nach Jahren und wieder zu spät, auf der von ihm kürzlich unterschriebenen Hinrichtungsliste entdeckt. Dieser doppelte Verlust treibt ihn an den Rand des Wahnsinns; der Zar fühlt sich am Krieg als großem Blutbad schuldig und von der gesamten Menschheit verflucht: „Überall werde ich verflucht, in meinem Lande und bei den Feinden […] Ich habe nur Feinde.“

Er steigert sich, so Sonnenfelds Zeichnung, stakkato-artig in ein Stammeln, Schreien und Aneinanderreihen bedrückender Bilder: „Das ist ja Blut! Da kommt ein scheues Pferd ohne Reiter, gleich wird mir sein Huf den Schädel zerschmettern… Wie meine Wunde brennt! Wasser! Hilfe! (Ebd, 72)

Kurz darauf wird dem Zaren berichtet, es gebe einen Aufruhr, nachdem Kosaken auf Juden geschossen hätten, worauf sich letztere, mit Hilfe von Arbeitern und Studenten, zur Gegenwehr entschlossen haben. In dieser gefährlich sich zuspitzenden Lage erkennt er seine Fehlleistungen – „Meine Verbrechen schreien zum Himmel. – – -“ – allein, diese Einsicht kommt zu spät, in den Straßen haben inzwischen die Massen das Kommando übernommen, man vernimmt Stimmen und Parolen wie: „Rache für die Pogroms! Revolution!“ Stünde da nicht der kriegspropagandistische Zusatz „Hoch Österreich! Hoch Deutschland!“ (Ebd. 73), könnte man sagen, dass dies vermutlich einer der ersten wäre, der die reale Revolution von 1917 vorausthematisiert hat. Denn die Anfang 1915 skizzierte Vision weist wesentliche Elemente der späteren Revolution auf: das Element der Masse, das Bündnis zwischen Arbeitern und Studenten und die Konfrontation mit dem zarentreuen Militär.

Dass es um 1915-16 zunächst vor allem Autoren jüdischer Provenienz waren, die den Krieg mit bzw. gegen Russland in den Mittelpunkt von Texten, auch propagandistischen Zuschnitts, gestellt haben, kann nur im ersten Moment Verwunderung erregen. Denn der Krieg im Osten war zugleich ein Krieg um Galizien, einem spirituellen wie demographischen Zentrum des k.k. österreichischen Judentums, in dem die problematische Nachbarschaft unmittelbarer als in den intellektuellen und ökonomischen Zentren wie z.B. in Wien oder in den böhmischen Ländern wahrgenommen wurde: als beständige Angst vor Pogromen und Vertreibungen. Der aufflackernde Österreich-Patriotismus, etwa in Dr. Bloch’s Wochenschrift oder in den ›Kriegserzählungen‹ Galizien. Der Wall im Osten von Hermann Blumenthal (1915), ist denn auch vor diesem Hintergrund zu sehen.2 Da die Wiener Jüdische Gemeinde seit dem Winter 1914-15 und 1916 mit einem anschwellenden Flüchtlingsstrom aus den von der russischen Armee okkupierten Galizien zu kämpfen und diesen mit zu verwalten hatte, verfügte sie auch über einen privilegierten Zugang zu Informationen über die Stimmung in Russland, der sich in zahlreichen Beobachtungen zur Lage der russisch-jüdischen Bevölkerung niederschlug. Bei aller Distanz zur Revolution selbst und der Involvierung jüdischer Offiziere und Intellektuelle, die sich in enthaltsamer Berichterstattung im Oktober-November 1917 niederschlug, sah sich die Wochenschrift gelegentlich auch genötigt, diese Mitwirkung in Schutz zu nehmen und mit Verweis auf vorangegangene Verfolgungen um Verständnis zu werben. So heißt es z.B. im Beitrag Der Antisemitismus in Rußland vom 23.11.1917: „…gerade die Juden sind es, die eingedenk der ehemaligen Willkür für eine möglichst gründliche Durchführung der revolutionären Ideen eintreten“.3

Und sie täten dies, obwohl sie in der bolschewistischen Fraktion der russischen Arbeiterbewegung (im Gegensatz zur sozialdemokratischen) kaum vertreten wären und der Denunzierung der Revolution als ‚jüdische‘ als bereits bekanntes Muster eines reaktionären Antisemitismus entgegentreten wollten (Ebd.).

2. Der Matrosenaufstand von Cattaro und seine Folgen: Theorie und Praxis des Räte-Gedankens

Dass der Ausbruch der Oktoberrevolution von österreichischen Intellektuellen, Publizisten und Schriftstellern mit Aufmerksamkeit verfolgt wurde, ist durch einschlägige neuere Arbeiten (Moritz, 2017, Kucher/Unterberger 2019) inzwischen außer Streit gestellt. Dies lag aufgrund einer informell gelockerten Zensur einerseits auf der Hand; es verdankte sich aber andererseits der seit Ende 1917-Anfang 1918 zunehmend spürbaren Protesthaltung in Teilen der Bevölkerung, insbesondere in der organisierten Arbeiterbewegung, wie auch solchen in der Armee. Es darf und muss hier in Erinnerung gerufen werden, dass sich den Streikwellen in den österreichisch-böhmischen Industriegebieten im Jänner 1918 Teile der Marine angeschlossen haben, die erst nach militärischer Intervention, d.h. unter Anwendung von Gewalt im Februar 1917, unterdrückt werden konnten. Die Matrosen in Cattaro (heute: Kotor, Montenegro), dem österreichischen Marinestützpunkt im süddalmatinischen Adria-Bereich, orientierten sich dabei auch an den russischen. Dies betraf vor allem die Forderung nach Beendigung des Krieges, aber auch nach Einrichtung von Soldaten- und Matrosenräten nach sowjetischem Vorbild. Solche sind bereits im Februar – unter vorübergehender Duldung durch die Behörden – nachweisbar, wie ein Bericht des aktivistischen Schriftstellers und Publizisten Robert Müller dokumentiert, der den Wiener Arbeiterrat gar als „außerparlamentarische Instanz“ bezeichnet, die u.a. auch bei künftigen Friedensverhandlungen ein Wort mitreden werden könne.4 Schon vor diesem Zeitpunkt war Otto Bauer1881 als Sohn des wohlhabenden jüdischen Textilindustriellen Philipp Bauer in Wien geboren, setzte er sich bereits wäh..., theoretisch-praktischer Mitstreiter des AustromarxismusDer AM gilt vielfach zwar als nicht exakt umrissener Begriff, zugleich aber als anerkanntes und kennzeichnendes politisc..., aus russischer Gefangenschaft wieder nach Wien gekommen, um – unter dem Pseudonym Heinrich Weber – wohl das erste deutschsprachige Buch zum ‚roten Oktober‘ – Die russische Revolution und das europäische Proletariat (1917) – vorzulegen und in der Arbeiter-ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12...., oft von Zensureingriffen verstümmelt, Beiträge zur Entwicklung in Russland zu veröffentlichen.5

Der weitgehend unblutige und doch revolutionäre Übergang von der zerfallenden Habsburgermonarchie in einen republikanischen Kleinstaat im Oktober-November 1918 stellt im zeithistorischen Kontext fraglos ein Unikat dar. Das wird allzu oft übersehen bzw. an den Rand gedrängt, so z.B. auch in den Beiträgen des Forschungsportals osmjkon zu Ost-Ostmittel- und Südosteuropa zur Frage der Auswirkungen der Revolution auf den deutschsprachigen Raum, weil der Fokus meist auf den November 1918 in Deutschland gelegt wird.6 Die wohl komplexere Situation und Herausforderung in Österreich nach der deprimierenden, wenngleich weithin als befreiend empfundenen Niederlage wird in den meisten historischen wie kulturgeschichtlichen Darstellungen unterschätzt, als die Dimension der Deklassierung einerseits und das revolutionäre, angestaute Potential andererseits selten voll in Rechnung gestellt wird. Denn »Finis Austriae« bedeutete als Zerfall eines Großmacht-Staatsgebildes mehr als nur eine staatspolitische Konsequenz aus einem verlorenen Krieg. Dieser Zerfall bedeutete u.a. eine ungewisse Zugehörigkeit von Millionen von Menschen zu einem der Nachfolgestaaten und er warf jene der Sinnhaftigkeit des Rest-Österreich-Staates auf. Daraus resultierten wesentlich, jedenfalls stärker als aus durchaus präsenten deutschnationalen Dispositionen, der Blick Richtung Anschluss an (ein sozialistisch gedachtes) Deutschland bei der Sozialdemokratie sowie die erste, 1919 im Zuge der Pariser Friedensverhandlungen verbotene, Selbstbezeichnung »Deutschösterreich«.

Letztlich gravierender, zumindest für Künstler und Schriftsteller, war das Zerbrechen einer kulturellen Klammer, die mit dem Begriff des ›habsburgischen Mythos‹ nur unzulänglich erfasst werden kann. Begleitet war dieses vom Zusammenbrechen der ökonomischen Infrastruktur, was eine hochprekäre soziale Lage zwischen den Polen Spekulationsluxus und Massenarmut zur Folge hatte. Letztere war begleitet von Hungersnöten, die ohne Hilfslieferungen in den nachfolgenden zwei Jahren nicht bewältigbar gewesen wäre und den politischen Handlungsspielraum des jungen Staates wesentlich mitbestimmten. Es waren dies, leidenschaftslos betrachtet, Faktoren, die ausgereicht hätten, um mehr als nur einen revolutionären Umsturzversuch anzuzetteln.

Dass es nicht dazu gekommen ist, lag hauptsächlich an der minutiösen Vorbereitungsarbeit, an einer Art Doppelstrategie der österreichischen Sozialdemokratie, die sich als „mäßigendes Eingreifen“ niederschlug und damit einen Bürgerkrieg zu verhindern im Stande war (Wolf, 2018, 308). Ihr gelang nämlich das Kunststück, sich gleichermaßen als zentrale Reformkraft zu positionieren, die einerseits maßgebliche Teile des Staatsapparates übernahm (z.B. mit der VolkswehrMaterialien und Quellen: Eintrag auf Geschichtewiki.Wien; Julius Deutsch: Aus Österreichs Revolution, Militärpoli... die militärische Kontrolle oder mit dem Sozialministerium die Führungsrolle bei der Durchsetzung wichtiger Sozialgesetze) und sich somit als stabilisierender Faktor präsentierte. Andererseits vermochte sie die angestaute Unzufriedenheit unter den heimkehrenden, zurückflutenden Soldaten und Offizieren sowie unter der hungernden Arbeiterschaft, das, was anderswo das materielle wie ideologische Substrat revolutionärer Umsturzversuche bildete, durch die seit Mitte 1918 insgeheim aufgebauten Arbeiter- und Soldatenräte zu kanalisieren und für sich zu nutzen. Dadurch, dass Friedrich Adlergeb. am 9.7.1879 in Wien – gest. am 2.1.1960 in Zürich; Politiker, Journalist Nach seinem Studium der Mathematik..., Gallionsfigur der Linken, geschätzt aber auch von Karl Kraus und ausgewiesen durch die revolutionäre Tat des Ministerpräsidentenmordes (1916), im November 1918 das Angebot ablehnte, Vorsitzender der KPÖ zu werden (worum ihn u.a. auch Leo Trotzki gebeten hatte), dafür aber – als Austromarxist in der Selbstdefinition – mit über 90% der Stimmen Vorsitzender der ArbeiterräteDie Initialzündung zu Arbeiterräten ging von der Russischen Revolution (1917) aus und fand in Teilen der österr. Arbe... im Juni 1919 wurde, konnte sich die realiter weit linker als die SPD positionierte österreichische Sozialdemokratie einen hegemonialen Spielraum im Hinblick auf den Vertretungsanspruch der Arbeiterschaft sichern.

Sie punktete aber auch beim linksliberalen Bürgertum (wichtig v.a. in den verschiedenen Kultur- und Kunstbereichen, ferner in der Medienöffentlichkeit z.B. in den zahlreichen spätexpressionistischen und aktivistischen Zeitschriften 1918-21), aber auch bei den z.T. orientierungslosen, weitgehend deklassierten Kriegsheimkehrer-Massen. Auf diese Weise gelang es, die durchaus präsenten revolutionären Erwartungen mit reformerischen Projekten aufzufangen und zu beantworten, mit Projekten, die rhetorisch an der Idee revolutionärer Umgestaltung festhielten (Räte- und Genossenschaftssystem, Vergesellschaftung), de facto diese aber einem demokratischen Um- und Aufbauprozess im neuen Staat unterordneten. Die unterschiedliche Bewertung der Gewaltfrage bzw. die Forderung nach Vereinbarkeit von formal-demokratischen und von Rätestrukturen unterschied dabei die österreichische Diskussion sowohl von jener in Deutschland als auch von jener in Russland oder 1919 dann von jener in Ungarn (Kucher, 2020, 127). Max Adlergeb. am 15.1.1873 in Wien - gest. am 28.6.1937 in Wien; Soziologe, Philosoph, sozialdemokratischer Politiker, austromarx... hat dafür mit seiner Schrift Demokratie und Rätesystem 1919 den Orientierungsrahmen bereitgestellt, der zuvor schon in mehreren Grundsatz-Artikeln, z.B. in Probleme der Demokratie, in der Programmzeitschrift Der KampfGegründet im Okt. 1907, Wien bis H. 12/1933; ab H. 1/1934 vereinigt mit der Zs. Tribüne bis Mai 1938, Brünn/Brno; dan... seit Jahresbeginn 1919 diskutiert worden ist. So z.B. hat Adler einerseits den progressiv-revolutionären Charakter der Institution Arbeiterräte im Vergleich mit den traditionellen Strukturen (Gewerkschaft, Partei) anerkannt, andererseits aber auch davor gewarnt, in ihnen die Stützen einer künftigen gesellschaftlichen Ordnung zu erblicken, ja darin sogar die Gefahr der Perpetuierung des Klassencharakters unter veränderten Vorzeichen an die Wand gemalt:

Demgegenüber mußte der Arbeiterrat wie eine direkte Wiederbelebung der Demokratie erscheinen. Und es ist ganz unleugbar, daß er gegenüber den alten Organisationsformen so große unentbehrliche Vorzüge aufweist, daß man heute wohl jene alten Formen als überlebt bezeichnen darf. Im Arbeiterrat […] vollzieht sich nun viel rascher und intensiver als früher die Erweckung des politischen Interesses durch die Schaffung einer Massenteilnahme am politischen Leben. Indem jeder einzelne sich hier mithandelnd findet und seinen Beitrag in den Ergebnissen des Tages gleichsam vor Augen sieht, schlingt sich nun das Band enger zwischen der Masse und den von ihr Gewählten, die unter ihrer täglichen , ja stündlichen wirksamen Kontrolle stehen. Und diese Kontrolle bewirkt wieder eine größere revolutionäre Entschiedenheit der Führer selbst. (MAUngarische Avantgarde-Zeitschrift (1916-1926, davon ab 1920 in Wien erschienen) Materialien und Quellen: Júlia Szabó: ..., 1919,16)

Denn, so die dann doch überraschende Wende in der Argumentation:

Aber trotzdem dürfen wir für die großen Gefahren dieses neuen Kampfmittels nicht blind sein, die allerdings erst dann entstehen, wenn die Institution der Arbeiterräte ihre Funktion überschreitet und das, was bloß eine neue Organisationsform des revolutionären Proletariats sein kann und soll, sich zum Gestaltungsprinzip der neuen Gesellschaft selbst aufwirft. Denn gerade wenn man das Ziel des proletarischen Emanzipationskampfes im Auge behält, die Beseitigung der Klassengesellschaft und damit die Aufhebung des Proletariats selbst, dann erscheint das Prinzip der Sowjetverfassung durchaus nicht mehr so revolutionär […] Im Gegenteil, es wirkt gegenüber dem Klassencharakter der Gesellschaft eher konservativ als destruktiv, das heißt, es erhält den Klassencharakter des Proletariats, indem es ihn zur geistigen und materiellen Grundlage einer neuen Herrschaftsform nimmt, statt daß der Klassencharakter aufgehoben werde. (Ebd.)

Bei aller Anerkennung des Räte-Instrumentariums als eines zeitgemäßen Organisations- und Kampfmodells – und ähnlich argumentiert Adler in Bezug auf die Bauern- und Soldatenräte – überwiegt bei ihm doch die Idee einer grundlegenden Demokratisierung der Gesellschaft als Vorbedingung für die anvisierte Aufhebung des Klassencharakters. Er bezieht sich dabei auf Karl Kautskys Schrift Die Diktatur des Proletariats (1918) und wirft, Marx zitierend, dem sowjetischen Modell vor, letztlich mit Gewalt die Interessen einer Minorität durchzusetzen. Das stünde im Gegensatz zum Prinzip einer demokratischen, ebenfalls revolutionär sich verstehenden Umgestaltung, in der das Proletariat den Status einer Minderheit überwinden und zum „Wortführer der gesamten Bevölkerung“ werden könne (MA, 1919,19). Und das sowjetische Modell würde darüber hinaus bereits geschichtlich überholte Formen eines Syndikalismus bemühen und die Utopie einer sozialistischen, klassenlosen Umgestaltung eher gefährden: „Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl.“ (Ebd. 19f.) Adler erblickte also keinen strukturellen Gegensatz zwischen der (revolutionären) Fortentwicklung der Demokratie, der Idee der Arbeiterräte und dem Konzept der Diktatur des Proletariats, im Gegenteil, „je größer beides, um so mehr verschwindet die Spannung zwischen Demokratie und Diktatur“ (Ebd. 21). Daher lautet seine Conclusio denn auch wie folgt:

Ohne Demokratie kein Sozialismus, und ich füge hinzu, keine verwirklichte Diktatur des Proletariats: denn diese ist erst möglich als verwirklichte Demokratie. Aber daraus folgt nicht nur: wir brauchen die Demokratie, sondern wir brauchen mehr Demokratie in der Partei, mehr politische Lebendigkeit und Selbständigkeit von unten her, mehr Initiative und revolutionäres Bewußtsein der Massen selbst. Und dies ist der Punkt, an dem die Institutionen der Arbeiter- und Soldatenräte sich als die geradezu unentbehrlichen neuen Formen des Parteilebens schon erwiesen haben. (Ebd., 22)

Eine ähnliche Position hat auch Therese Schlesingergeb. am 6.6.1863 in Wien - gest. am 5.6.1940 in Blois (Frankreich); Publizistin, Politikerin, Feministin S. (geb. E... in ihrem Kampf-Beitrag Das Rätesystem in Deutschösterreich vertreten, eine Position, die zudem in mehreren Leitartikeln der Arbeiter-Zeitung zum Vorschein kam und maßgeblich von Überlegungen geprägt war, die Otto Bauer in der Broschüre Weltrevolution (1919) dargelegt hatte.7 [Abb: Cover] Darin erläutert er, weshalb die Idee der bolschewistischen Rätediktatur nur in Ausnahmefällen Erfolg haben könne, nämlich nur dort, wo ihr Überleben nicht von wichtigen Importgütern abhängig war, d.h. „wo sie aus den Erzeugnissen des eigenen Landes wenigstens notdürftig den dringendsten Bedarf an Lebensmitteln und Rohstoffen zu decken vermag“, weil diese sonst durch Kredite der kapitalistischen Siegerstaaten bedeckt werden müssten.8 Das wäre auch in Österreich der Fall, weshalb einer Rätediktatur nach sowjetischem Vorbild kaum realisiert werden kann. Auch das Beispiel Ungarn zeigt ihm eine ähnliche Perspektive an. Daraus entwickelt er – unter grundsätzlicher Anerkennung der notwendigen Weiterentwicklung der bürgerlichen zur proletarischen Revolution – Gemeinsamkeiten, vor allem aber Differenzen in der revolutionären Strategie sowie in der Form der zu erreichenden staatlichen und gesellschaftlichen Verfassung, welche die Sozialdemokratie vom Bolschewismus bzw. Kommunismus unterscheide. Den Bolschewismus hält Bauer dabei nur für „eine der vorübergehenden Formen und Phasen der Weltrevolution“, jedenfalls nicht „wie die Kommunisten glauben“, für die einzig mögliche“ (Ebd., 18). Eine dauernde Form könne nämlich nicht durch „die Gewaltherrschaft einer Klasse, die die gewaltsame Entrechtung aller anderen Klassen […] voraussetzt“ herbeigeführt, sondern „nur auf dem Boden der Demokratie vollbracht werden“ (Ebd., 19). So wenig, wie die Sozialdemokratie gänzlich auf das (Druck)Mittel der proletarischen Diktatur verzichten könne, so dürfe sie auch nicht den Illusionen der kommunistischen Bewegung verfallen, mit der sie wohl die Idee der Klasse und die Gemeinschaft des Zieles teile, gegen die sie sich nicht reaktionär, jedoch kritisch verhalten müsse:

Was uns aber von ihr trennt, ist ihr Doktrinarismus, der eine unter bestimmten Bedingungen anwendbare Methode des Klassenkampfes für die einzig möglich, einzig zulässige […] Methode hält. (Ebd., 19-20)

In Grundzügen wies diese Position ähnliche Argumentationsweisen auf, die der liberal-bürgerliche Korrespondent der Frankfurter Zeitung und spätere Schriftsteller Alfons Paquet in seiner 1919 erschienenen Schrift Der Geist der russischen Revolution im Abschnitt zu den Arbeiterräten vertrat.9 Bauer wird diese Argumente im Licht der negativ-dramatischen Ausgänge der Ungarischen Räterepublik (März-August 1919), der brutalen Niederwerfung der Münchner Räterrepublik (7.4.-2.5.1919) sowie vor dem Hintergrund der für die junge Republik Deutsch-Österreich schwierigen Friedensverhandlungen in Paris (Juni-Sept. 1919), in die er selbst bis Ende Juli 1919 maßgeblich involviert war, wenige Jahre später nochmals in seiner Schrift Die österreichische RevolutionIn Arbeit/ work in progress (1923) zusammenfassen und in ihrer historischen Tragweite – Stärkung des republikanisch-demokratischen Bewusstseins durch Erringung einiger Zugeständnisse, Durchsetzung wichtiger sozialer Reformen und Präsenz in Teilen des staatlichen Machtapparates (Volkswehr z.B.), Knüpfen guter (und überlebensnotwendiger) Beziehungen zu den Nachfolgestaaten (Lebensmittel-, Rohstoffversorgung), aber auch zu Frankreich und England – verteidigen. Mag zwar der Grundtenor als ein diplomatisch-defensiver erscheinen, er hat der Republik im extrem schwierigen, auch von innenpolitischen Spannungen geprägten Jahr 1919, man denke nur an die Umsturzversuche vom April und Juni desselben Jahres, die mit Hilfe des ungarischen KP-Emissärs Ernst Bettelheim, der Teile der Roten GardeDie R. G. war eine in Anlehnung an die bewaffneten bolschewistischen Arbeiterverbände der russischen Oktoberrevolution ... und weitere Freiwillige mobilisieren konnte, in Wien unternommen wurden, letztlich den Weiterbestand gesichert und Grundlagen für eine selbstbestimmte demokratische Entwicklung bereitgestellt. Diese sind freilich nach dem Bruch der Koalitionsregierung nach der Ratifizierung des Friedensvertrags am 17. 10. 1919 – „Der TagTageszeitung 1922-1938 Materialien und Quellen: Eintrag über Redaktionsverantwortliche bei OeAW: https://www.oeaw.ac.at..., an dem der Vertrag von St. Germain ratifiziert werden mußte, war der Tag des Endes der proletarischen Vorherrschaft in Deutschösterreich“ (Bauer, 1923, 174) – und der nachfolgenden konservativen Wende in der Regierungspolitik nicht genutzt, sondern z.T. wieder eingegrenzt worden, weshalb die Sozialdemokratie ihre revolutionär-demokratischen Anstrengungen nur mehr dort weiter entfalten konnte, wo sie unbestritten politisch die Mehrheit hatte, d.h. in Wien, womit nach den enttäuschenden Wahlen vom Oktober 1920 alle Energien auf das – bis 1933 erfolgreiche – Projekt des ›Roten Wien‹ gelegt wurden.

3. Von der Monarchie zur Republik: revolutionärer Umsturz, Aufbruch oder bloß Umgestaltung?

Dass es zur Ausbildung dieser im Rückblick sowie vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Deutschland eher ungewöhnlichen Parallel-Existenz zwischen revolutionären, am Räte-Gedanken orientierten und bürgerlich-republikanischen Institutionen 1918-19 kommen konnte, verdankte sich also wesentlich der konkreten Erfahrungen im Umfeld des (revolutionären) Übergangs von der Monarchie zur Republik, der tendenziell unblutigen, in gewisser Hinsicht geordneten Revolution vom Oktober-November 1918. In dieser hatten bekanntlich auch Schriftsteller phasenweise und vorübergehend ein Gewicht insofern, als sie einerseits die spezifisch österreichische Variante des ›Aktivismus‹ maßgeblich einzubringen versuchten, allen voran Robert Müller, als auch andererseits – kurzzeitig – in der Roten Garde Funktionen innehatten, insbesondere Egon E. Kischgeb. am 29.4.1885 in Prag – gest. am 31.3.1948 in Prag; Journalist, Schriftsteller K., Sohn eines jüdischen Tuch..., Franz Bleigeb. am 18.1.1871 in Wien – gest. am 10.7.1942 in New York; Schriftsteller, Essayist, Kritiker, Satiriker, Herausgeber... und Franz Werfeleigentlich Franz Viktor Werfel, geb. am 10.9.1890 in Prag – gest. 26.8.1945 in Beverly Hills, USA; Schriftsteller..., obwohl deren genauen Befugnisse und damit ihr Konnex mit dem revolutionären Umsturz/Zusammenbruch sich kaum mehr präzise rekonstruieren lässt (Achberger, 102f.).

In den verworrenen Tagen des Übergangs von der Provisorischen Nationalversammlung [Staatsrat] vom 31.10.1918 bis hin zur Ausrufung der Republik am 12.11.1918 gestaltete sich vor dem Hintergrund der Demobilisierung, des (mehr oder weniger geordneten bzw. hektischen) Zurückflutens von Truppenteilen Richtung Tschechoslowakei, Polen und Ungarn (in der Größenordnung von über 500.000 Menschen) die Frage der Einrichtung neuer, notwendiger Ordnungskräfte entsprechend turbulent und unübersichtlich. Die AZ berichtete schon am 31.10.1918 von einem Aufmarsch von Soldaten vor dem Landhaus, bei dem von einem (namentlich ungenannten, in anderen Zeitungen als Leo Berger bezeichneten) Oberleutnant der Aufbau einer deutsch-österreichischen Armee bzw. Nationalgarde und bereits ein Treuebekenntnis zur Republik vor angeblich über eintausend anwesenden Soldaten lautstark gefordert bzw. abgegeben wurde, und zwar im Anschluss an eine Rede des zukünftigen Unterstaatssekretärs Otto Glöckel (AZ, 31.10.1918, 2). In darauffolgenden Versammlungen am 1.11.1918 wurden verschiedene Positionen laut, insbesondere jene nach Einrichtung einer explizit ›roten‹ republikanischen Garde, wie sowohl die AZ als auch die bürgerliche NFP oder das Fremden-Blatt berichteten, welche auch den Namen (des in der AZ verschwiegenen) ersten Protagonisten, des Korporal Haller, erwähnten (Wolf, 34f.). Die tendenzielle Gefährdung des sozialdemokratischen Führungsanspruches durch die Debatten über die rote Garde (RG) veranlassten Julius Deutschgeb. am 2.2.1884 in Lackenbach, Burgenland - gest. am 17.1.1968 in Wien; Politiker, Publizist Deutsch, am 2. Februa..., noch vor der Proklamation der Republik, eine halbwegs verlässliche (polizeiliche wie militärische) Ordnungsmacht mittels eines Beschlusses des Staatsrates einzurichten, nämlich die Volkswehr. Am 3. 11. 1918, also noch vor Unterzeichnung des Waffenstillstandes mit Italien, proklamierte der ›Deutschösterreichische Staatsrat‹ den Aufbau dieser Volkswehr auf freiwilliger Basis sowie demokratischer Grundausrichtung.10 Bereits nach wenigen Tagen nahm diese konkrete Gestalt und Dimension an, d.h. überflügelte die mehr oder weniger spontanen RG-Verbände bei weitem. Zugleich wurden in diesen Tagen die vom Staatsrat koordinierten Wahlen in den Soldatenrat in Wien abgehalten und eine (zunächst lose) organisatorische Verschränkung mit der im Aufbau befindlichen Volkswehr vorgenommen (WZ, 5.11.1918, 6). Am 6. 11.1918 erreichte die Volkswehr in Wien eine Stärke von 2000 vereidigten Mannschaften, wobei die Anmeldewilligkeit ein Vielfaches betrug (laut Deutsches Volksblatt, 5.11.1918, 5: rund 50.000 Personen); am 9.11.1918 fand die erste Sitzung der (300) gewählten Soldatenräte statt (WZ, 8.11.1918, 4). Schon am 12.11. 1918 bestand diese Volkswehr ihre erste Nagelprobe im Zuge der nie restlos aufgeklärten Umstände einer (vermutlich provozierten) Schießerei vor dem Parlament im Zuge der Republikproklamation. Binnen kurzer Zeit gelang es, die explosive Situation zu entschärfen und im gemeinsamen Vorgehen zwischen Volkswehr, Ordnungskräften und Teilen der RG die angespannte Lage, verursacht durch eine rund zwanzig Mann starke RG-Splittergruppe, zu beruhigen.11 Die Bilanz war mit knapp dreißig Verletzten, von denen zwei verstarben, dennoch nicht ganz unblutig. Als daraufhin am 16. 11. 1918 Das (Boulevard) Neue 8=Uhr=Blatt auf der Leitartikelseite eine tendenziöse Darstellung über die literarischen Gallionsfiguren der RG unter dem Titel Die Wiener Rote Garde. Eine Gründung der Prager Kaffeehausliteraten veröffentlichte,12 klagte der als „Gesinnungslump und Pornograph“ denunzierte Franz Blei die Zeitung. Der ebenfalls darin mitgenannte A.P. Gütersloh veröffentlichte in der Zeitschrift ›Die Rettung‹ im Dezember 1918 eine Gegendarstellung, in der er für sich und die anderen Inkriminierten jegliche Verwicklung in die Eskalation am 12. November, aber auch den ihnen zugeschriebenen gewichtigen Anteil an der Gründung der RG zurückwies.13 Der Presseprozess endete am 12.3.1920 mit der vollständigen Rehabilitierung Bleis, was u.a. auch R. Musil mit Genugtuung in seinem Tagebuch vermerkte.

Wie die Kommentare zur Ausrufung der Republik in den wichtigsten Zeitungen (AZ, NFP, NWJ, NWTbl., Fremdenblatt) am 13.11.1918 und die Wortmeldungen in der Sitzung des Staatsrates vom 12.11.1918 nahelegen, wurde diese, d.h. die Republik auf parlamentarisch-demokratischer Grundlage, als historische Zäsur im Sinn eines Bruches, aber auch im Sinn eines Neubeginns unter grundlegend veränderten Rahmenbedingungen einstimmig begrüßt und als Option auf eine ungewisse, aber zu gewinnende Zukunft angesehen. Mögen damals auch einige heikle Fragen offen gelassen bzw. in den Hintergrund gerückt worden sein, etwa jene der Regelung des Verhältnisses sowohl zu den Nachfolgestaaten (einschließlich der künftigen Grenzen und der Frage der Zugehörigkeit deutschsprachiger bzw. gemischtsprachiger Städte und Territorien zu (Deutsch)Österreich, Deutschland oder der Tschechoslowakei) sowie des genaueren Verhältnisses zu Deutschland selbst (die vieldiskutierte Frage des Anschlusses), so überwog dennoch, zumindest in den öffentlichen Bekenntnissen wie in den publizistischen Kommentaren, der Tenor eines grundlegenden Bekenntnisses zur neuen Republik samt ihrer Herausforderungen. Letztere bestanden zu Recht auch darin, die (Über)Lebensfähigkeit derselben sicherzustellen, d.h. die Versorgung mit Lebensmitteln und notwendigen Rohstoffen zu organisieren, was unmittelbar nach dem November 1918 auch in zahlreichen diplomatischen und informellen Missionen, wenn auch nicht immer erfolgreichen, in Angriff genommen wurde. Im Rückblick daher, wie im Zuge von Erinnerungsschriften zu 1918-2018 partiell erfolgt, von einer „Republik wider Willen“ zu sprechen bzw. von einer im Grunde „fremdbestimmten Ordnung“ oder einem Staat ohne republikanisches Narrativ (Pelinka, 2017, 45, 51f.), bildet die Lage in jener historisch kritischen Periode einer grundlegenden Zäsur nur partiell ab, und scheint doch eher von den späteren Polarisierungen, die früh genug einsetzten, nämlich bereits 1920-21, überschattet zu sein. Niemand Geringerer (und ideologisch über jeden Verdacht Erhabener) als Hans Kelsen, dem Österreich seine bis heute „elegante“ (A. Van der Bellen) Bundesverfassung verdankt, hat in einem Kommentar bereits 1919 der Republik-Gründung und der neuen Verfassung trotz Adaption älterer, aus der Monarchie stammender Verfassungsprinzipien, „revolutionären Charakter“ zugesprochen (und sich zu diesem bekannt). So sei nämlich die „rechtliche Existenz des neuen Staates […] in keinem rechtlichen Zusammenhange mit der Verfassung des alten Österreich“ zu sehen.14 Und Bauer hat in seiner Studie und Rückblick darauf hingewiesen, dass 1919 auch in Österreich die Sozialisierungsdebatte (nach dem Vorbild der Räte-Republik-Experimente) nicht nur virulent war, sondern einerseits in (kurzfristigen) Betriebsübernahmen durch Arbeiterräte einmündeten, andererseits aber Staatsekretär Ferdinand Hanusch dieses unter der Oberfläche gärende Potenzial dazu nutzen konnte, um sogenannte ›Industrielle Bezirkskommissionen‹ gesetzlich zu verankern, die den Arbeitern weitreichende Mitbestimmungsrechte in den Betrieben zugestanden (Bauer, 1923, 176f.)

4. Revolutionswissen und Revolutionsdebatten in der (österreichischen) Literatur und (literarischen) Publizistik 1919-25: von A. Paquet über R. Müller, A. Holitscher und L. Lania

Auch hinsichtlich der Einschätzung der russischen Oktoberrevolution und des revolutionären Umgestaltungsprozesses in Russland sowie dessen potenziellen Modellcharakters zeigen die frühen Texte bis etwa 1925 ein komplexeres, auch heterogeneres Bild, als dies spätere Zuschreibungen, allen voran jene vom bolschewistischen Schreckgespenst aber auch plakative Weltrevolutions-Phantasien, nahelegen. Zunächst lagen bis etwa 1920 kaum zuverlässige Informationen über den Gang der Revolution, den Bürgerkrieg sowie den Fortgang der revolutionären Umgestaltungen der sozialen und kulturellen Verhältnisse vor. Die ersten Berichte, basierend auf authentischer Besuchs- und Reiseerfahrung, die in Deutschland intensiver als in Österreich zur Kenntnis genommen wurden, stammten von Alfons Paquet, zu jener Zeit Sonderkorrespondent der Frankfurter Zeitung (und noch kaum als Schriftsteller hervorgetreten) und wurden in Buchform 1919 veröffentlicht: zuerst Im kommunistischen Rußland. Briefe aus Moskau (einzelne sind im Vorabdruck auch in der Czernowitzer Allgem. Zeitung sowie im Mährischen Tagblatt bereits 1918 erschienen!)15 und unmittelbar daran anschließend Der Geist der russischen Revolution (GRR; Abb.S.1, Paquet). Erstgenannte wurden in mehreren österreichischen Zeitungen besprochen bzw. als Quelle für Russland-Feuilletons herangezogen, z.B. über die die „Kommunisierung der Frau“ (NWJ, 25.6.1919, 5-6) oder über die Kunst im kommunistischen Rußland (Innsbr. Nachrichten, 9.7.1919, 13). Das zweite Buch wurde nur sehr vereinzelt wahrgenommen, z.B. in einem Teilnachdruck im Pester Lloyd (PL 2.7. 1919, 5) oder in einem ausgreifenden Feuilleton im Neuen Wr. Tagblatt vom 16.1.1921 unter dem Titel Im kommunistischen Rußland.16 Jedenfalls unerwähnt blieben diese Schriften eines der „feinsinnigsten Reiseschriftstellers“ (Ebd.) in der Arbeiter-Zeitung (erst 1931 anlässlich des 50. Geburtstags von Paquet druckte sie eine Würdigung seiner beiden Schriften), während sie in der Wiener ›Roten Fahne‹ immerhin in einer Liste von Neuerscheinungen zur Russischen Revolution (kommentarlos) aufschienen (RF, 7.11.1919, 6). Dies erstaunt insofern, als insbesondere in der zweiten Schrift Paquet trotz mancher Skepsis dem Gesamtwurf der Revolution, insbesondere dem Rätegedanken, Sympathie entgegenbringt wie schon nach wenigen Seiten deutlich wird:

Alles Grausige, das wir da erleben, gibt uns noch nicht genügend Gründe zu sagen, daß das Alte in seiner Gesamtheit besser gewesen wäre, als das, was wir jetzt erleben: nämlich die Geburt der Idee einer neuen Menschheitsepoche (P, GRR, 33).

Was ebenfalls schon früh kursierten, waren Broschüren mit antirevolutionärer Ausrichtung, wie eine Sammelbesprechung in der Wiener Zeitung (WZ, 12.10. 1919, 7) deutlich macht, in der neben Paquets wohlwollend eingeschätzter Schrift noch vier weitere kurz vorgestellt werden. Keine davon würde an Paquet heranreichen, zwei werden gar als getrübte „Sensationsschriftchen“ eingestuft; – jedenfalls ein Indiz für die beachtliche Interessenslage auch in bürgerlichen Medien Russland gegenüber. Niederschlag fand diese auch in Berichten über die beiden russischen Schriftsteller Maxim Gorki (insbesondere dessen Stellung zu den Bolschewiki) und Leo Tolstoi sowie über russische Stücke im zeitgenössischen Theaterprogramm, allen voran jenen von Tolstoi, die 1918-19 von der Volksbühne1906 nach dem Vorbild der 1890 gegr. Berliner Volksbühne, die unter der Leitung von Otto Brahm u. Bruno Wille maßgebli... (Macht der Finsternis; Der lebende Leichnam) und der Neuen Wiener Bühne (Und das Licht leuchtet in der Finsternis) wiederholt zur Aufführung kamen. Darüber hinaus druckten die AZ, (und vereinzelt auch) die Rote FahneDas Zeitschriftenmodul von Martin Erian finden Sie hier. Bereits im Mai 1918 erschien als Der Weckruf ein Organ der komm... Feuilletons von Gorki und Tolstoi und der ›Arbeiterwille‹ (Graz) von April bis Oktober 1919 dessen Roman Auferstehung in über sechzig Folgen ab.

Unabhängig von diesen nachweisbaren Referenzquellen entwickelte sich zudem in mehreren Wiener kulturpolitischen und literarischen Zeitschriften, die seit 1917 an Gewicht gewinnende Interessenslage für denkbare Achsen zwischen Expressionismus, AktivismusBewegung im Umfeld des literarischen Expressionismus, die auf eine Aktivierung bzw. Involvierung der Geistigen in die Po... und Revolution/Bolschewismus bzw. Räte-Konzepten. Sie blickten nach Russland, und sondierten je spezifische Rezeptionen und Adaptionen des Konzepts ›Bolschewismus‹ sowie des Räte-Gedankens, eine Aufmerksamkeit, die weniger konkreten Vorgänge in Russland galt als vielmehr deren denkbare Integration in die eigenen (kultur)politischen Vorstellungen und Programme. Das Spektrum war dabei weit gespannt und entsprechend heterogen: Vom Anbruch1919-1937, Wien; ab 1929 Titeländerung zu Anbruch. Untertitel: Halbmonatsschrift für moderne Musik (bis 1923), Monatss... über den (Neuen) Daimon bis hin zu Die GefährtenJakob Moreno Levy gründet 1918 die Zeitschrift Daimon und setzt damit als Herausgeber bereits bestehende Bestrebungen f..., Der FriedeWochenschrift für Politik, Volkswirtschaft und Literatur. (1918-19; Reprintausg. 1975) Die im Januar 1918 begründete,..., Neue ErdeUntertitel: Wochenschrift für kulturellen Sozialismus Zeitschrift des aktivistisch-linken Flügels innerhalb der Wiener..., Strahl und Die WageEine Wiener Wochenschrift. (1898-1925), Begr. u. Hg. von Rudolf Lothar (1898-1902, urspr. R. Spitzer), ferner von Ernst ..., aber auch in die jüdisch-zionistische Zeitschrift Esra fand dies Eingang, z.B. in den programmatischen Beiträgen von Richard A. Beermann Der Bolschewismus als Gefahr und als Hoffnung (Friede, 10.1.1919) oder in Eugen Hoeflichs Bolschewismus, Judentum und die Zukunft, der u.a. den Ursachen für den „verhältnismäßig großen Anteil von Juden an dieser neuen Form ökonomischen Kampfes“ nachspürte und diese in der idealistischen Disposition eines Teils der Galuth-erfahrenen Juden, unabhängig davon, ob diese Entscheidung eine richtige oder falsche wäre, ausmachte: „…Darum ist dieser Jude, der idealistische Jude der Galuth Revolutionär, weil er aus dem Leiden seines eigenen Blutes ungeheures Mitgefühl hat zur unterdrückten Menschheit“.17

Vor diesem Hintergrund sind auch die Wiener Erstaufführungen des Stückes Der Revolutionär von Wilhelm Speyer im Juni 1919 auf der Volksbühne sowie Tanja von Ernst Weiß, dessen Erstdruck vor der Buchausgabe bei S. Fischer in der Wiener expressionistisch-aktivistischen Zeitschrift ›Der neue Daimon‹ (H.6/1919) erschienen war, am 23.12.1919 im Deutschen Volkstheater zu sehen. Beide behandelten zwar nicht die Revolution von 1917-18, doch beide waren mit Bezug auf jene von 1905 als in die Gegenwart hineinreichende Revolutionsstücke konzipiert. Während die Resonanz auf Speyers Stück verhalten blieb, löste die Tanja-Aufführung eine veritable Kontroverse in den Wiener Theaterkritiken aus und wurde – nicht zuletzt aufgrund einer aktualisierenden, im Text nicht enthaltenen Ausrollung einer roten Fahne – stärker auf die aktuellen Ereignisse in Russland bezogen und wahrgenommen. Während sich die Kritiker im linken und liberalen Spektrum (AZ, Morgenzeitung z.B.) mäßig angetan zeigten18, verwarfen es sowohl der aktivistische Robert Müller als auch mehrere konservative Blätter dezidiert, während erstaunlicherweise Raoul Auernheimer in der NFP ihm aufgeschlossen begegnete und in ihm einen Anklang an Dostojewski zu vernehmen meinte:

Alles in dem Stück ist russisch und schmeckt irgendwie nach Dostojewski: der Name und Charakter der Heldin, die eine kleine Tänzerin und eine Dirne ist, die Umwelt, die [Personen]. Tanja tötet bereits im ersten Bild ihr eigenes Kind […][;] sie wird ungefähr zur gleichen Zeit die Geliebte eines Bombenattentäters, von dem sich später herausstellt, daß er ihr aus dem Russisch-japanischen Krieg zurückgekehrter Geliebter und Vater des kleinen Ilja ist; sie verliebt sich in den Attentäter, aber zu spät, nachdem dieser bereits den Fürsten Urussow, die Verkörperung des unmenschlichen russischen Militarismus, getötet und sie ihn verraten hat; sie wird wahnsinnig, kommt ins Irrenhaus, stürzt sich aus dem Fenster in den Spitalshof hinab und verscheidet auf einem Misthaufen, von einem ganz im Geist Dostojewskis sprechenden jungen Popen mit Heilandsworten getröstet […][.] Die Grobheit dieser in dem gewissen allerneusten Sturm- und Drangthema sich abwickelnden Vorgänge gipfelt äußerlich in der Entrollung der roten Revolutionsfahne am Schlusse des […] dritten Bildes. Hier geht das Russische des Stückes in das Zeitgemäße über und erklärt sich innerlich.19.: Tanja. In: NFP, 25.12.1919, S. 18; zur Diskussion über diese Aufführung vgl. P.H: Kucher: Zwischen spätexpressionistischer Revolutionsbegeisterung und (neu)sachlichen Berichten: Revolutionsbilder bei Ernst Weiß, Robert Musilgeb. am 6.11.1880 in Klagenfurt – gest. am 15.4.1942 in Genf; Schriftsteller, Essayist, Wissenschaftler, Theaterkritik..., Leo Laniaeigentl. Hermann Lazar, geb. am 13.8.1896 in Charkow - gest. am 9.11. 1961 in München; Journalist, Schriftsteller ... und Arthur Rundtgeb. am 14.8.1881 in Kattowitz/Polen – gest. im April (?) 1939 in New York; Autor, Journalist, Regisseur, Theater.... In: P.H. Kucher, R. Unterberger (Hgg.): Der lange Schatten des ›Roten Oktober‹. Berlin: P. Lang 2019, S. 65-81, hier S. 65f. Online verfügbar unter: https://www.oapen.org/search?identifier=1005025]

Vergleichsweise ergiebiger, zumindest quantitativ, waren die Russland-Berichte und Debatten in der Wiener ›Roten Fahne‹ (ab Mitte Sept. 1919 tägliches Erscheinen) ab 1920, wenngleich deren reale Reichweite, aber auch deren Gehalt, weit hinter dem gleichnamigen deutschen KPD-Flaggschiff zurückblieb und über die KPÖ-Parteigrenzen hinaus kaum auf Resonanz hoffen durfte (die Auflagenzahlen sind unzuverlässig und schwanken für die 1920er Jahre zwischen 3.000 und 25.000 Ex.).20 Zahlreiche Beiträge befassten sich mit den aktuellen Entwicklungen in Deutschland, mit internationalen Kurzberichten, darunter auch Nachrichten von der umstrittenen Lage in Russland selbst und jener nach dem Ende der ungarischen Räteregierung sowie mit Scharmützeln innerhalb der (Betriebs)Räte-Organisation, hektisch-polemischen Abgrenzungen hin zur Sozialdemokratie, während substantielle Beiträge in den ersten beiden Bestandsjahren der Zeitung eher die Ausnahme bildeten, obwohl mit Josef Strassergeb. am 11.9.1870 in Krakau – gest. am 15.10.1935 in Wien; Journalist, Politiker S., Sohn einer Eisenbahnerfamilie, e... und Frida Rubiner bis 1921-22 auch journalistisch erfahrene bzw. engagierte Redakteure zur Verfügung standen. Zu den erwähnten, ins Grundsätzliche zielenden Beiträgen zählten z.B. die in Wien aufgrund der rastlosen Tätigkeit von Pierre RamusEigentlich: Rudolf Großmann, geb. 15.4. in Wien, gest. 27.5.1942 im Atlantik Aktivist, Theoretiker und Praktiker des An... und seinem ›Bund herrschaftsloser Sozialisten‹ offenbar notwendig gewordene Abgrenzung hin zum Anarchismus.21 Eine ebenfalls begrenzte Wirkung entfaltete 1919-22 die Zeitschrift ›Sowjet‹, die vom Individualpsychologen und Schriftsteller Otto Kausgeb. am 19.9.1891 in Triest – gest. vermutlich 1943 in Berlin; Psychologe, Kritiker, Schriftsteller. K. ist ein frühe... und ab 1921 vom dem aus der KPÖ ausgeschlossenen Redakteur Paul Levi, mit dem auch Leo Lania befreundet war, begründet bzw. redigiert wurde und im Verlag Neue Erde erschien.

Politisch „positionierte sich der SowjetDie Zeitschrift Sowjet erscheint in vier Jahrgängen von Mai 1919 bis Dezember 1922 und ist grundsätzlich als kommunist... radikal-bolschewistisch“ (Hofeneder, 2019, 352), vertrat also die Positionen der KPÖ, KPD und der russischen Revolution und kritisierte die gemäßigten Positionen der Sozialdemokratie; kulturpolitisch war er jedoch offener ausgerichtet, bot aktivistischen Autoren ebenfalls eine Plattform wie anarchistischen (z.B. P. Bezruč) und linksbürgerlichen, so auch Gina Kauseigentlich Regina Wiener, geb. am 21.10.1893 in Wien – gest. am 23.12.1985 in Los Angeles; Schriftstellerin, Übe..., die meist unter ihrem Pseudonym A. Eckbrecht in der Zeitschrift veröffentlicht, u.a. ihre in Fortsetzungen abgedruckte Erzählung Der Altar, der zugleich die Wende von ihren anfangs radikal-kommunistischen zu sozial-idealistischen einleitete, oder solchen, die auf Synthesen aus (Früh)Christentum und Kommunismus setzten, z.B. jene des Prager Autors Rudolf Fuchs oder des Psychoanalytikers Otto Gross (Ebd., 364f.).

Ein drittes Organ, das sich den revolutionären Ereignissen in Russland gegenüber aufgeschlossen zeigte war das der ungarischen Aktivisten und Konstruktivisten in Wien, die Zeitschrift MA und die sie tragende Gruppe um Lajos Kassak. In diesem Kreis hielt der TASS-Korrespondent Konstantin Umanskij im November 1920 einen Lichtbildervortrag über die neueste russische Kunst, über die er knapp zuvor das Buch Neue Kunst in Rußland publiziert hatte (Erian/Kucher, 2019, 16), welches zahlreichen (Kunst)Kritikern in der Folge als Quelle diente (z.B. F. Karpfen und H. Menkes).

Ebenfalls 1920 erschien die erste größere Russland-Reflexion eines österreichischen Schriftstellers, die Vergleichsstudie Bolschewik und Gentleman von Robert Müller. Im Unterschied zu den anderen prominenten Russland-Berichten jener Jahre, konnte Müller auf keine authentische Reiseerfahrung und Kenntnis der Vorgänge in Russland selbst zurückgreifen, sondern bloß auf ihm zugängliches Wissen seit den Paquet-Schriften. Der Text umfasst in der Werkausgabe knapp fünfzig Druckseiten, zwingt also seinen Verfasser, der zwei typische Phänomene, respektive Figuren der Zeit mit höchst unterschiedlichen Zuschreibungen in den Blick nehmen will (Russe/Bolschewik vs. Americano/Gentleman), einiges an Konzentration und Zuspitzung ab. Letzteres charakterisiert auch die sprachliche Form, die oft auf expressiv-ekstatische bzw. schwer sich unmittelbar erschließende Sprachbilder setzt, z.B. gleich schon der Einleitungssatz: „Wir schwanken durch Täler und Pausen zu Gipfeln der Erregung“. (BG,157) oder: „Vom Osten naht sich der Zyklon mystischer Massenerregung, der Chor der düstersten Stimmen aus der europäischen Seele, die erotische Ausschweifung als Politik“ (Ebd.). Es überrascht nach diesem Auftakt fast nicht mehr, dass Müller in der ersten Gegenüberstellung der beiden konkurrierenden Systeme dem russischen das interessantere Potenzial zuzuordnen scheint:

So haben wir heute zwei Systeme vor uns, die beide behaupten, auf kürzestem und bestem Wege den Besseren auszulosen. Das System des Westens ist die sogenannte Demokratie. Die Methode – noch weit entfernt vom System – des Ostens ist der sogenannte Bolschewismus. Beide sind Ideologien und wollen dasselbe, die Sicherstellung des Besseren oder der Besseren. Was gut und besser ist, darüber entscheidet im Westen die gepflegte und stetig ausgetiefte Konvention, im Osten aber der intuitive Geist, das spontane Erfassen der Lebensmöglichkeiten. (BG, 161)

Im Gegensatz zur ‚siegreichen‘ Entente, die seit 1918 „keinen politischen Erfolg mehr zu verzeichnen“ gehabt hätte (BG, 162), verkörpere das neue Russland zumindest einen Stabilisierungserfolg, begleitet von einer Friedensoffensive am Ende des Krieges. Es habe auch zuwege gebracht, die konkreten Lebensverhältnisse – fast eine tendenziös wirkende Revolutionspropaganda – zu verbessern (ohne zu wissen, dass Russland bald danach in eine Produktions-, Versorgungs- und international sichtbaren Hungerkrise schlittern wird):

Im Westen verschlechtern sich die Verhältnisse von Tag zu Tag. Die Situation der Mehrheit seiner Menschen wird unhaltbar. In Rußland verbessern sich die Verhältnisse von Woche zu Woche. (BG,164)

Müller gibt keine Quellen für seine Informationen, v.a. zu Russland, an. Er dürfte seinen Optimismus weitgehend einer Projektion untergeordnet haben, nämlich jener, im Bolschewismus ein dem Aktivismus verwandtes Phänomen erblicken zu können, denn, so Müller, „Im Bolschewismus kommt ein gut Stück des Protestes niedergehaltener Zeugungskraft zum Ausdruck“ (BG, 165), d.h. quasi eine vitalistische, virile Potenz. Dagegen [ist] „Die Demokratie des Westens […] überall wo sie herrscht, [] nicht freies Spiel der Kräfte […], sondern vom Start weg gehandicapte Konkurrenz; überall ist sie Plutokratie…“ (BG, 165). Müller spitzt das in der Folge weiter zu, wenn er die Form westlicher Demokratie, die sich als Plutokratie manifestiere, mit Formen der degenerierten erblichen Aristokratie vergleicht, in der nicht das Verdienst, sondern die familiäre Vererbung das Entscheidende wird:

Er [= Westen, Anm. Verf.] ist Plutokratie; wer sich seine Eltern nach dem Portemonnaie aussucht, hat Einfluß, Macht, Genuß, Schönheit und sogar Bildung“ (BG, 171)

Der bolschewistische Staat (den es zu diesem Zeitpunkt faktisch noch nicht gab) rücke aber – nota bene! – „die persönliche Wertigkeit in den Mittelpunkt“, weshalb „die Chance für die Begabung größer“ sei (BG, 171). Man dürfe, so Müller dezidiert, den Bolschewismus russischer Ausprägung nicht mit jenem des „preußischen Kommunismus, des Marxismus“ verwechseln (wobei unklar bleibt, wodurch sich dieses preußische Modell definiert), denn dies würde ein Ausblenden jener vitalistisch-elementaren Kräfte (in etwa: der Schönheit der revolutionären Erhebung an sich) zur Folge haben und dem Umwälzungsprozess und den tieferen Kräften in Russland nicht gerecht werden:

Der Bolschewismus ist kosmisch gesehen die revolutionäre Erhebung aller der durch die erstarrende atlantische Zivilisation unterdrückten menschlichen Seelenkräfte. Diese Revolution richtet sich gegen die Plutokratie und das kapitalistische Zeitalter des Erdballs (BG, 171)

Diese Anbindung an elementare, kollektivistische Kräfte, die sich nicht im Sinn des westlichen Denkens rationalisieren ließen, d.h. auch eine asiatische Komponente inkludiere, verleihe ihm nicht nur jene erregende Protestdimension, sondern ein Art höhere Einheit, ja gar eine Form von ‚Unio mystica‘: „Im Bolschewismus steckt nicht nur der Protest, sondern auch die höhere Einheit gegen die westliche Zivilisation.“ (BG, 174)

Den Bolschewismus könne man daher nicht über den typisch europäischen Marxismus verstehen – für Müller habe er „auch dieses System verdaut“ (BG, 183) – sondern nur aus dessen slawisch-asiatischen Messianismus und dem Willen zur Tat, dem in Europa am ehesten die Achse Expressionismus-Aktivismus korrespondiere: „Der Bolschewismus bedeutet die Rückkehr zum natürlichen Schwung und Überschwang“ (BG, 184).

Vor diesem Hintergrund sieht er im Osten, insbesondere in Sibirien „eine neue Welt“ herandämmern, die zugleich etwas amerikanisches aufweise: den Geist der Kolonialisierung:

Wie Kolonialgründungen zu sein pflegen: immer amerikanisch schon lange vor Amerika geht ein besonderer Kraftzauber von Sibirien aus: im Sibirjaken kündigt sich etwas wie ein slawisch-mongolischer Amerikaner an; Unternehmermensch, Aktivist. Lenin, der übrigens gleich Lunatscharsky Aristokrat ist, ist ein Sibirjake. […] Wie Lincoln eine indianische Persönlichkeit war, ist Lenin eine tatarische Erscheinung in Physis, Intelligenz und Charakter. Zwischen der neuen Welt im Osten – von uns aus gesehen – und der neuen Welt im Westen fallen charakterologische Ähnlichkeiten auf. Die Riesenterritorien dort wie/ hier zeigen einen großzügigen, phantasievollen Menschen […] Prärie und sibirische Steppe wirken Verwandtes. Zwischen Tolstoi und Walt Whitman bestehen mehr Züge des Geist-Nahen als zwischen diesen und den bürgerlichen Menschen der atlantischen Demokratien. (BG, 179-80)

Er werde daher nie ganz „zivilisiert“ sein bzw. werden, doch seine Form der Diktatur könne durch das Rätesystem (hier der Position Paquets verwandt bzw. diese weiterführend) als radikaldemokratisches (daher auch unzuverlässiges) Instrument neutralisiert werden:

Wenn wir Europa heute vollkommen desolat und baufällig sehen, so fällt die Schuld daran auf unsere Unfähigkeit zurück, einen schöpferischen Konstitutionsgedanken zu fassen. Der Bolschewismus hat ihn: Das Rätesystem. (BG, 188)

Es wundert daher nicht, dass der Bolschewismus dem ‚Westler‘ in seiner so anders „aufgebauten“ Struktur „so fremdartig wie das chinesische Leben oder die Welt der Ekstatiker“ bleiben müsse (BG, 191). Müller definiert ihn auch als „transatlantischer Expressionismus“, in dem eben die Revolution insofern zur Kernfrage wird (BG, 191), als die „Inthronisation der schöpferischen Willkür.“ (BG, 192), an deren Endpunkt eine „Lebens-Kultur-Steigerung“ stehe bzw. stehen müsse (BG, 193), eine wichtige Rolle spiele.

Zwar könnten die wirtschaftlichen Theorien des Bolschewismus in Amerika (dessen Eliten von den westlichen individualistischen Gentlemen-Typen geprägt wären) kaum Fuß fassen, aber in der Mentalität seien sich die beiden Kontinente – zumal Amerika immer kreolischer werde – doch verwandt (BG, 180).

Müller ist sich im Klaren, dass in dem ganzen Prozess der revolutionären Umgestaltung die Dimensionen des Kapitals und der Produktionsformen mit eine Rolle spielen, wenn er konzediert: „Geben wir durchaus zu, daß bisher produktiv nur der Kapitalismus war…“ (BG, 202). Aber auch hier ortet er Synthesemöglichkeiten und verweist auf Ansätze von Popper Lynkeus, Neurath, Goldscheid, Herzka und Oppenheimer (201). Der Umstand etwa, daß in Russland – aus der Perspektive 1920 freilich nur – nebeneinander verschiedene Wirtschaftsformen bestehen bleiben und dabei auch tayloristische Effizienzideen auftauchen können, die nach ihm v.a. A. Holitscher beschreiben wird, verleitet ihn dazu, den Bolschewismus nicht mit Kommunismus gleichzusetzen, sondern darin etwas darüber Hinausweisendes zu erblicken (und zu erhoffen). Daher schließe dies auch eine künftige Allianz des ›Sibirjaken‹ (= eigentliche Bolschewik) mit dem ›Gentleman‹ nicht aus. Gerade darin erblickt Müller auch eine Chance für den deutschen (auf Arbeit hin fokussierten) Typus in bzw. für Europa (BG, 205), eine Überlegung, die im Ansatz schon Paquet 1919 formuliert hatte (P, GRR, 65). Die historische Entwicklung hat Müller nicht Recht gegeben, das heißt aber noch nicht, dass seine Ideen aus dem Wissens- und Erwartungsstand der Zeit heraus völlig falsch gewesen wären.

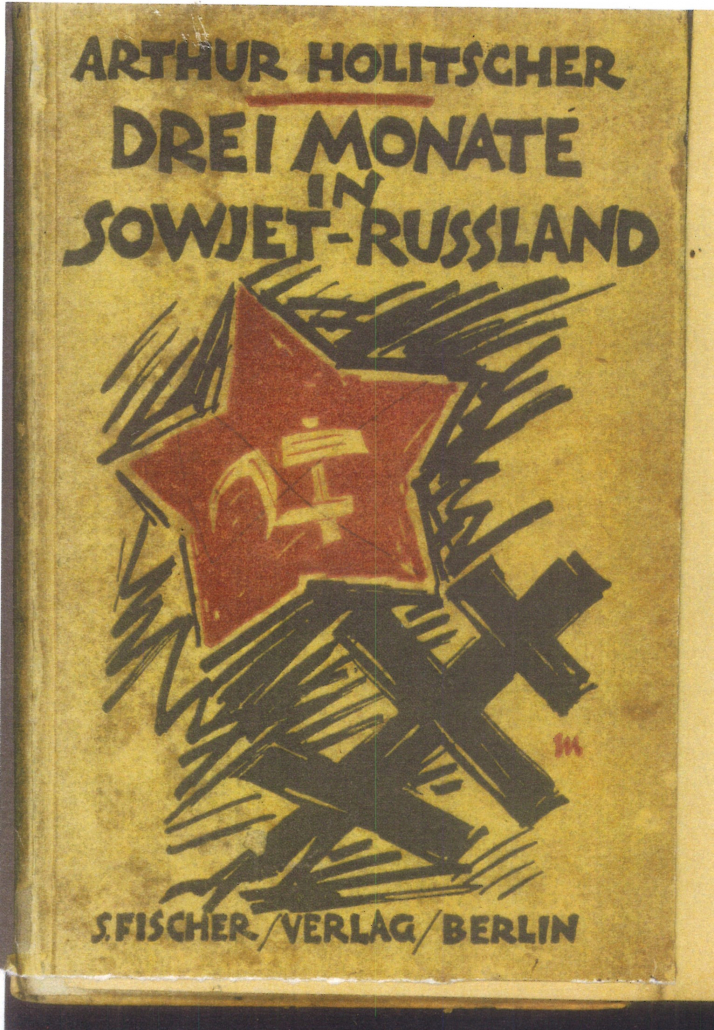

Ein Jahr nach dem Erscheinen von Paquets Russland-Schriften trat der in Berlin inhaftierte Revolutionär Karl Radek (1885-1939), einst (ideologischer) Weggefährte von Rosa Luxemburg, ferner Vertrauter Lenins und Trotzkis aus deren Vorkriegsemigrationszeit, an Arthur Holitscher (geb. in Budapest, ab 1907 bei S. Fischer in Berlin) mit dem Vorschlag heran, als Mitglied einer Experten-Kommission (unter Duldung der deutschen Behörden, insbesondere auf Drängen des späteren Außenministers Walter Rathenau, zu dieser Zeit Vorstandsdirektor der AEG und an wirtschaftlicher Kooperation mit dem neuen Russland interessiert) mit ihm nach der Freilassung nach Russland zu reisen, um über die Lage und die Perspektiven der Revolution und des Bolschewismus ein Buch zu verfassen. Offenbar war dieses Vorhaben von der Überlegung mitgetragen, die negative Presse durch einen prominenten Reise-Autor, dem eine tendenziell aufgeschlossene Haltung der Revolution gegenüber zugestanden wurde, zu kontrastieren. Dabei soll es auch um die Frage gegangen sein, so Holitscher in seiner Einleitung zum 1921 erschienenen Bericht Drei Monate Sowjet-Russland, ob und wie das Taylorsystem als Prämiensystem für die Modernisierung der russischen Industrie genützt werden könne, das Holitscher ja von seinem USA-Aufenthalt 1912 gut kannte und kritisch beschrieben hat. Radek wurde allerdings vorzeitig freigelassen und heimlich nach Russland gebracht; Holitschers Kontakt zu ihm (und seine prominente Position als Fischer-Autor) hat es ihm aber möglich gemacht, einige Monate danach eine Einreiseerlaubnis zu erhalten.

Vorbereitet hat er sich durch das Lesen von bereits vorliegenden Schriften – weitgehend ein wüstes „Chaos gröblicher Makulatur“ – aus dem sich jedoch „erfreulich“ sich jene von Paquet abhoben (H, 10). Die Situation, die Holitscher vorfindet, hat sich jedoch deutlich von jener Paquets, der mitten in die Revolutionswirren (mit offenen Perspektiven) nach Moskau gekommen war, unterschieden. Er sieht sich zunächst mit Schwierigkeiten konfrontiert, z.B. mit scharfer Überwachung, dem Problem mangelnder Sprachkenntnis, und damit, dass es nicht immer ratsam war, sich als Protegé einer Figur wie Radek auszugeben. Russland stand Mitte-Ende 1920 zudem unter der Blockade der ehemaligen Verbündeten England und Frankreich, die mit Söldnertruppen gegen die Rote Armee Krieg führten. Daher gleich das ernüchternde Fazit nach wenigen Seiten: „Was man erfährt, sind indes Bruchteile von Bruchteilen.“ (H, 16) – insofern ist die „Wahrheit über Sowjet-Rußland“ (auch Titel des Einleitungskapitels) schon einmal als programmatische Relativierung anzusehen.

Die insgesamt 13 Abschnitte bringen dann doch auf 250 Seiten einiges zu Tage. Der zweite Abschnitt befasst sich unter dem Titel „Das Arbeiter-Volk“ mit den im Vergleich zur Marxschen Vorstellung vom Industriearbeiter als Synonym für Proletariat (und Träger der kommunistischen klassenlosen Gesellschaft) doch sehr differenten Massen, welche die Revolution voranbringen sollen (Kleinbauern, Handwerker, demobilisierte Soldaten, Intellektuelle und ein wenig städtisches Proletariat). Und er berichtet von ökonomischen Problemen, d.h. Fabriken mit Arbeitern aber ohne bzw. mit veralteten Maschinen und Rohmaterialien, welche nun in tayloristischer Manier für die Revolution effizient produzieren sollen, eine tendenziell widerspruchsvolle, fast unauflösbare Konstellation. Nichtsdestotrotz hat Holitscher Gelegenheit, gerade von der Kriegs- auf Friedensproduktion umgestellte Fabriken in der Industrieregion Iwanowo-Wosnessensk, d.h. im ‚Manchester‘ Russlands seit 1870 in Begleitung von Clara Zetkin und Angelica Balabanoff zu besichtigen. Er sieht dort, wie es trotz aller Kalamitäten, basierend auf einem Anreizsystem doch gelingt, die Produktion wie die Produktivität trotz Vorkriegsmaschinenparks unter hohem Einsatz zu heben: „Auch hier sahen wir viel Heroismus der Arbeit und viel rührendes Elend“ (H, 31) Aber er nimmt auch wahr, dass das Prämiensystem die Erwartungen und materiellen Notwendigkeiten nicht immer einzulösen vermochte, dass manche Schwarzarbeit die normale Arbeit einschließlich der Prämien in den Schatten stellte. Was das System nicht zusammenbrechen ließ, war offensichtlich die große Opferbereitschaft Vieler, der revolutionären Umgestaltung des Landes und der Gesellschaft ihre karge Kraft zur Verfügung zu stellen. Auch die militärischen Erfolge und Verschnaufpausen, die sich 1920 ergaben, hatten hier ihr Gewicht. Vor dem Ausbruch des Krieges mit Polen gab es etwa ein Dreimonatsfenster, „in dem die Industrie mit einem Ruck erhöhte Produktion aufwies, dadurch die Belieferung vom Lande einen Aufschwung nahm, die allgemeine Stimmung sich hob, das System erstarkte und Anhänger gewann“ (H, 33).

Eine weitere Herausforderung war das Auseinanderklaffen zwischen den regulierten Gehältern und den Kosten für Dienstleistungen, die nach wie vor von Privaten angeboten wurden, z.B. Fahrten mit Droschken in Gebiete, in denen es keine Bahnverbindungen gab sowie die Reorganisierung des Beamtenapparates, um die Verwaltung, vorher eine zaristische, im Sinn der Revolution funktionsfähiger zu machen. Dabei fühlt sich Holitscher an Zustände erinnert, die sowohl der preußischen als auch der k. k. Beamtendiktatur nahekommen:

Oft fuhr ich nachts aus einem Alptraum auf. Ich sah die Menschheit der Zukunft in zwei Lager gespalten. Die eine Hälfte saß in den Ämtern, die andere wartete in den Vorzimmern. (H, 46)

Für die Leser aufschlussreich waren wohl auch jene Episoden, die darzulegen versuchen, wie unter all den schwierigen Rahmenbedingungen diese revolutionäre Umbauarbeit durchzuziehen versucht wurde. Eindrücklich zeigt das etwa das Kapitel Subbotnik (H, 48-59). Lenin verwendete diesen Begriff im Juni 1919 in seinem Artikel Die große Initiative (Великий почин /Weliki potschin), wo es im Untertitel auftaucht: Über den Heldenmut der Arbeiter im Hinterland. Anlässlich der «kommunistischen Subbotniks». Der Artikel berichtet davon, dass kommunistische Arbeiter und Funktionäre der beschädigten Eisenbahnlinie Moskau–Kasan 1919 beschlossen hatten, solche „kommunistischen Subbotniks“ (freiwillige Samstag-Sonntagarbeit) zu leisten, um einen Beitrag zur Hebung der Wirtschaftskraft beizutragen, wobei die Arbeitsleistung – so die offiziellen Berichte – z.T. das Dreifache der durchschnittlichen erreichte (und entsprechend propagandistisch international vermarktet wurde). Holitscher zitiert Artikel aus der Prawda, d.h. er kommt im Wissen um diese Leistung nach Moskau und kommentiert diese zunächst tief beeindruckt („ein geschichtliches Datum“, H, 50). Als er dann, im Spätsommer 1920 nachzufragen beginnt, wie es nun um diese Initiative stehe, erhält er ausweichende Antworten. Unter dem Druck der prekären Verhältnisse hätten sich diese zunehmend von einer freiwilligen in eine verordnete Arbeit, in ein Disziplinierungsinstrument verwandelt. Er selbst probiert dies eines Tages aus, indem er sich zu den ‚freiwilligen‘ Arbeitern (Beamte aber auch ausländische Journalisten) meldet und an einem Bahnhof (statt der heroischen Verladearbeit) zu demotivierenden Säuberungsarbeiten herangezogen wird. Die Samstag-Freiwilligkeit wird alsbald auf die Sonntags-Verpflichtung ausgedehnt: zum Subbotnik-Woskressenik (H, 57).

Holitscher spricht hier erstmals von der „Entheiligung“ der Arbeit, einem Verlust ihrer ethischen wie auch revolutionären Bedeutung, konzediert aber auch der Parteiführung Respekt, wenn er davon berichtet, dass auch Lenin, Trotzki oder Radek am flachen Land beispielhaft ein oder zwei Stunden lang Holz sägten (H, 58), – eine für die Gewinnung der Bauernmassen psychologisch wichtige Handlungsweise.

Weitere interessante Abschnitte widmen sich der speziellen Propaganda-Arbeit unter dem Volkskommissar Anatolij Lunatscharski, der zugleich auch für das Bildungswesen, die Kunst und Wissenschaft verantwortlich war und als wichtiger Förderer der russischen Avantgarde wie des Proletkults galt. Der Krieg, der 1920 langsam zu Ende ging, war nämlich auch ein propagandistischer, wie er festhält: „An den Fronten platzten über den feindlichen Linien Granaten und schütteten Tausende dünner Flugblätter nieder“ (H, 74). Die größte Leistung Lunatscharskijs – im Sinn der Revolution – bestand wohl darin, den Kampf gegen den Analphabetismus mit einem der allgemeinen Volkswohlfahrt (Ernährung, Hygiene, Kinderheime mit pädagogischer Ausrichtung, d.h. Montessori artigen Methoden) zu verbinden, im Unterricht das Lesen und Schreiben zwar ideologisch mitzusteuern (gezielte Textbausteine in denen Worte wie Fabrik, Freiheit oder Fortschritt mit dem Lernern von Worten mit F (statt Fahne, Fisch oder Fliege) ebenso verknüpft werden, wie Adelsgüter zu Musik- oder Ballettschulen umfunktioniert wurden. Eine zentrale Perspektive bestünde schließlich darin „eine Darstellung des Zusammenhangs aller Wissensgebiete“ (H, 98) zu erreichen und dies in ein neues System, beginnend mit Arbeitsschulen (ähnlich jenen von Otto Glöckel im späteren Roten Wien) bis hin zu proletarischen Hochschulen umzusetzen – und daneben auch die alten akademischen Einrichtungen zu belassen, aber auch umzugestalten.

Besonders interessant waren› für die Zeitgenossen Holitschers Ausführungen zur Bewegung des Proletkults und der ihn begleitenden anderen künstlerischen Bewegungen (Architektur, Theater, Musik v.a.). In dieser Hinsicht stellten sie neben der Schrift von Konstantin Umanskij Neue Kunst in Russland (1920) das erste halbwegs zuverlässige Informationsmaterial über die Kunst und Kultur im neuen Russland bereit22.

Hinsichtlich der Literatur formuliert Holitscher gleichermaßen Interesse wie auch Bedenken: Interesse daran, wie es gelingen kann, eine neue, auf die Massen bzw. die Dimension Arbeit abgestimmte (so eine Kardinalforderung des ›Proletkult‹) revolutionäre und zugleich volkstümlich eingängige Literatur (Lieder, Gedichte z.B.) hervorzubringen. Bedenken treten dort auf, wo er sich die Produkte ansieht, die diesem Rhythmus Form, Gestalt und Sprache geben sollen bzw. wollen. Für eine allgemein positive Einschätzung mochte es zwar fürs erste genügen, aber ein genauerer Blick legt sofort Problemzonen frei. Das gilt z.B. für den bei Holitscher falsch geschriebenen sog. Volksdichter Demian Bedny (eigentl. Pridvorov, der seit 1918 Agitationsgedichte verfasste, 1937 eine stalinistische Wende erlebte), oder Michail Gerassimow (1889-1939, zunächst Proletkult-Protagonist, ab 1922 auf Distanz zur KP und Aufbau einer eigenen Schriftstellergruppe, 1937 inhaftiert). In diesen beiden Dichtern erblickt Holitscher eine Verbindungslinie zur amerikanischen wie zur europäischen frühen Moderne des späten 19.Jhdts. bis hin zum Expressionismus, namentlich zu Walt Whitman einerseits und Emile Verhaeren andererseits, welche beide eine Verbindung zwischen Natur als Quelle vitalistischer Lebensform und Fabrik/Technisierung als – idealistische – Weiterentwicklung im Sinn der Umformung der Natur (Mineral > Stahl) und symbiotischen Ineins-Werdung von Mensch und Maschine. Gerassimow, so Holitscher, spricht z.B. vom Fabrikschornstein als „Himmelsbogen“, von der Revolution als dem großen Schwungrad etc. insbes. im Gedicht Frühlingsfabrik:

Im Eisen ist Zartheit, spielerische Schneeigkeit

Im Geschliffenen leuchtet Liebe, Abendroth, Ansturm und

die Müdigkeit des Schlafs.

Im verrosteten Bruch stockt Blut.

Im Eisen ist Kraft, denn mit seinem rostigen Saft

Hat das Erz Giganten großgezogen.

[…] (H, 104)

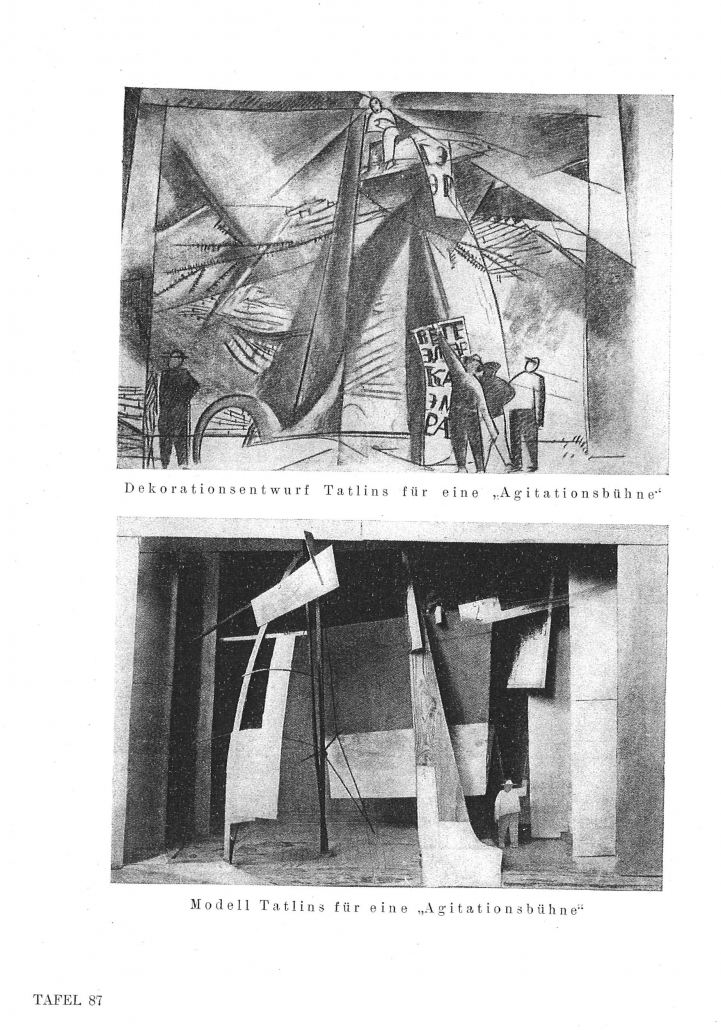

Von besonderem Interesse sind für ihn jedoch die Entwicklungen im Bereich der Architektur (sichtbarer Ausweis jedes Herrschaftssystems), und hier stechen insbesondere die modernen Entwürfe (Realisierungen kaum) von Vladimir Tatlin hervor, dessen Maxime er wie folgt zusammenfasst:

… daß in einem Zeitalter, in dem die Maschine den Menschen überflügelt, vernichtet, zertreten und zusammenkartätscht hat, eigentlich die Maschine als Modell viel interessanter sei als der Mensch selbst (H, 117)

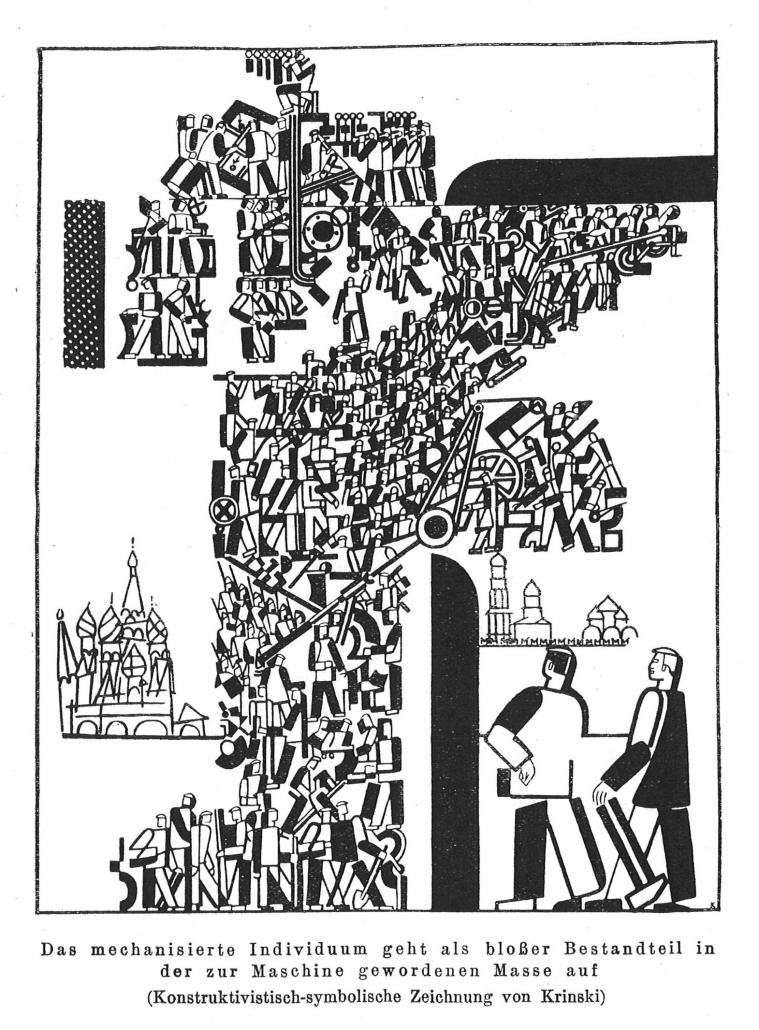

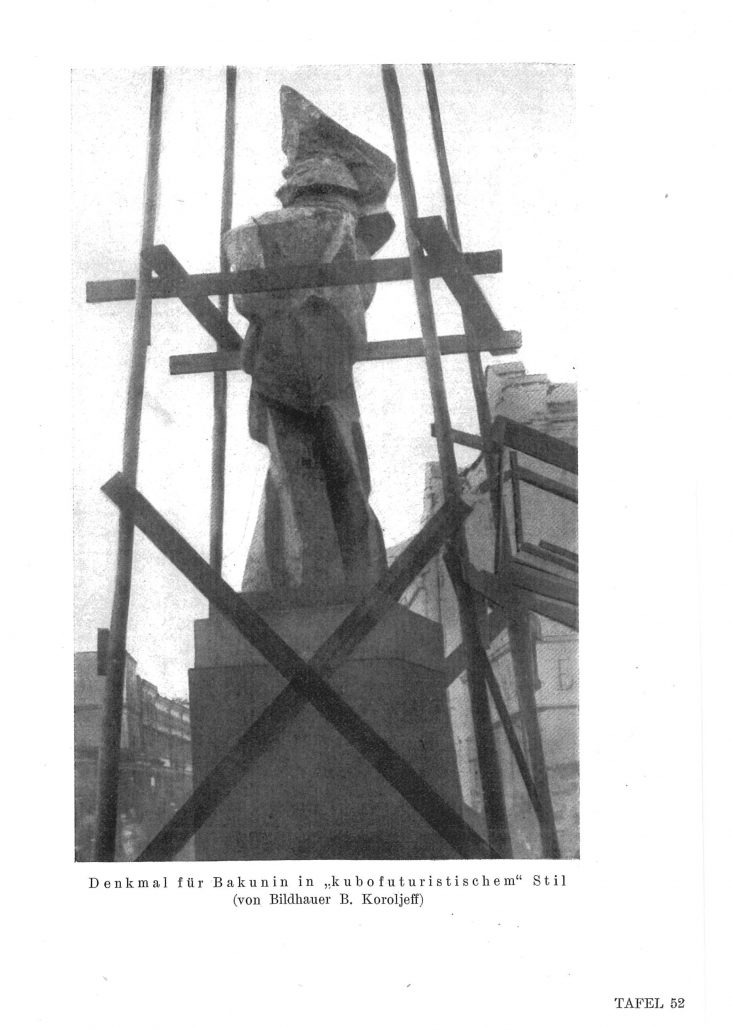

Die Bauten bzw. Planungen, welche diese Dominanz des Maschinellen realisieren wollen, integrieren dabei im Material auch die Abfallprodukte des Industriezeitalters (teils freilich aus Not heraus, z.B. Konservendosen, ausrangierte Lokomotiven etc.). In die Architekturgeschichte eingegangen ist vor allem sein Modell des Denkmals der III. Internationale, das in Presseberichten und in nahezu allen zeitgenössischen Russland-Texten (Umanskij – Karpfen) euphorisch rezipiert wurde.23 Denn bald nach Holitscher legte auch der als Kunstkritiker tätige Fritz Karpfengeb. am 21.2.1897 in Wien - gest. am 26.8.1952 in Wien; Schriftsteller, Kunstkritiker, Feuilletonist Über die frühen ... das Buch Gegenwartskunst Russland vor, das ebenfalls 1921 erschien.24 In diesem schmalen, aber kompakten Band widmete sich Karpfen insbesondere dem kubistischen Bildhauer, „Bahnbrecher“ und frühen Emigranten Alexander Archipenko, ferner Marc Chagall, „der größte Künstler der russischen und einer der hervorragendsten der Gegenwartskunst überhaupt“, der Bewegung des Suprematismus sowie dem Expressionisten Alexej Javlenskij, auch Mitglied der Redaktion des Blauen Reiters. Kunst wurde dabei grundsätzlich in die Zeit positioniert: „Die Kunst der Zeit ist Emporstreben, Sturm, Aufschrei, Empörung, Umsturz, Revolution“ (KGKR, 12). Tatlin und durch ihn die sowjetische Maschinenkunst sowie die Vertreter des russischen Konstruktivismus, z.B. El Lissitzki, erweckten demnach schon früh Aufmerksamkeit, meist als das interessante Gesicht des Bolschewismus und der Revolution, wenngleich dies fallweise auch genutzt wurde, um zeitgenössische Avantgarde-Bemühungen in Österreich selbst zu diskreditieren. Letzteres erfolgte z.B. durch A.F. Seligmanngeb. am 2.4.1862 in Wien – gest. am 13.12.1945 in Wien; Maler, Kunstkritiker, Feuilletonist, Schriftsteller Ps.: Plein... in mehreren seiner Kunst-kritischen Feuilletons in der Neuen Freien Presse oder in der Zeitschrift Moderne WeltEine illustrierte Revue (ab 1926 Untertitel: Das Blatt der eleganten Dame, ab 1931 Almanach der Dame) Redakteur: Ludwig .... Stellvertretend sei nur auf einen Ausstellungsbericht vom 17.6.1921 verwiesen, in dem u.a. die Cizek-Schule des KinetismusUnter Kinetismus wird eine Kunstbewegung innerhalb der europäischen Moderne verstanden, die um etwa 1910 an der Wiener ... sowie andere Repräsentanten der Moderne wie z.B. O.R. Schatz in die Nähe einer Verbindung aus Moderne und bolschewistischem Kunstverständnis gerückt wurden25. Breiteren Kreisen in Österreich wurde der Konstruktivismus allerdings erst einige Jahre später, nämlich 1924 im Zuge der ›Internationalen Kunstausstellung der Gesellschaft zu Förderung moderner Kunst‹ in den Räumen der Sezession26 bzw. 1926 durch René Fülöp-Millers breite Darstellung Geist und Gesicht des Bolschewismus, zugänglich.

Mit Aufmerksamkeit wurde 1924 jedoch auch die Nachricht vom Tod Lenins (21.1.1924) in österreichischen Tageszeitungen kommentiert, nicht nur von der ›Roten Fahne‹, sondern in Anerkennung seiner „menschlichen Größe“ auch durch die sonst russslandkritische AZ, sowie im bürgerlichen Spektrum, das der Figur Lenin, allen voran ›Der Tag‹ und die NFP, Respekt zollte.27 Zuvor waren aber auch zwei – für das Selbstverständnis und Abgrenzungsbedürfnis des Austromarxismus wesentliche – Broschüren bzw. Schriften von Otto Bauer erschienen: die bereits erwähnte Weltrevolution (1919) sowie die ausgreifende Studie Die österreichische Revolution (1923).

Mit Russland bzw. der Rezeption verschiedener Aspekte der russisch-sowjetischen Wirklichkeit nach 1917/18 war phasenweise auch die politische und schriftstellerische Karriere des 1896 in Charkow als Hermann Lazar geborenen, seit 1903 in Wien und in den 1920er Jahren vornehmlich in Berlin lebenden und arbeitenden Leo Lania verbunden. Trotz seines bereits 1920 vollzogenen Austritts aus der KPÖ verfolgte Lania neben seiner frenetischen tagesjournalistischen Arbeit aufmerksam verschiedene Debatten innerhalb der sowjetischen Kultur- und Literaturpolitik, so z.B. jene über den Stellenwert der ›proletarischen‹ Literatur bzw. des ›Proletkults‹. Im Juli 1924 erschien dazu im Prager Tagblatt (und in der Folge auch in mehreren Berliner Zeitungen) ein Feuilleton unter dem Titel Der Feldherr als Aesthet.28 In diesem bündigen und gleichwohl komplexen Text beschreibt bzw. entwickelt Lania in Form einer zufälligen (fiktiven) Begegnung in einem Berliner Hotel mit Wladimir Majakowski, eingeführt als „der bedeutendste Vertreter des russischen Futurismus“, hierzu seine Vorstellungen (und die Kenntnis der Debatte in Russland). Sehr rasch wird dabei die Aufmerksamkeit auf Trotzkis gerade in Wien auf Deutsch erschienene Schrift Literatur und Revolution (russisch 1923, übersetzt ins Deutsche durch Frida Rubiner) gelenkt. Dieser auch in der Roten Fahne kurz vorgestellten, von „Klarheit, Verständlichkeit und Echtheit“ geprägten Schrift, die sich, so Paul Friedländer, gegen falsche Sympathisanten wie z.B. die Futuristen richte29, misst Lania zu einem Zeitpunkt, als Trotzki als Kulturpolitiker noch außer Streit stand und die Parteilinie mitzubestimmen imstande war, den Status eines zentralen Referenztextes über die Positionierung der Literatur innerhalb der sowjetrussischen und sozialistischen Kultur zu. Trotzkis Buch räume „mit den Thesen und Edikten der zünftlerischen revolutionären Literaturhistoriker auf“. Wer und welche Thesen konkret gemeint sind, wird zwar nicht genannt, doch die als Zitate ausgegebenen Textstellen des Feuilletons erlauben zwei Schlussfolgerungen: zum einen die, dass Lania (bzw. das Ich des Feuilletons) die Ansichten Trotzkis dort teilt, wo von einer Absage an eine bloß „ultraradikale“ proletarische Kultur, welche bürgerliche Traditionen völlig negiere, die Rede ist, um ihr „Achtung vor jeder schöpferischen Kulturleistung“ abzufordern. Nicht die „übertriebene futuristische Ablehnung der Vergangenheit“, in der „ein Nihilismus der Boheme“ stecke, stehe zur Diskussion, sondern eine Überwindung derselben nach vorangegangener Aneignung. Daher wäre es verfrüht, Texte „begabter oder talentierter Proletarier […] als proletarische Literatur“ aufzufassen, da es ja noch keinen „proletarischen Stil“, keine genauere Vorstellung von „ProletkultDie erste Erwähnung des Begriffs Proletkult (PK) im österreichischen Raum erfolgte vermutlich in einem Bericht des Pes...“ gebe. Zum anderen nehme Trotzki die Kunst und die Literatur vor allzu massiven Eingriffen der Partei in Schutz: „Das Gebiet der Kunst ist nicht das Feld, wo die Partei zu kommandieren berufen ist“, – eine These, die in den nachfolgenden Sätzen unter Anerkennung seiner dialektisch-strategischen Kompetenz eingeschränkt, aber nicht grundsätzlich verworfen wird.30 Lanias Fazit, das sich im Grunde mit dem bei Trotzki in seiner Schrift entwickelten deckt, allerdings nicht dessen Utopie von der Entfaltung eines neuen, von Kultur durchfluteten, Technik und Natur auf einer höheren Ebene ineinandergreifenden Menschentypus in den Blick nimmt, schließt mit einer kurzen Replik Majakowskis, die visionär vorausgreift. Indem Lania ihr einerseits lächelnd zustimmt – letzteres mit Seitenblick auf die bei Trotzki eingeräumte Lehrzeit, „notgedrungen beim [Klassen-]Feind“ –, konstatiert er die Gefährlichkeit dieser Perspektive und stempelt ihn, noch vor dem Einsetzen der Parteikampagne, zu einem Abweichler, zu einem „Rechten“.31

5. René Miller-Fülöp und Joseph Roth: zwei wirkmächtige Russland-Bolschewismus-Narrative um 1925-26

Nach dem Tod Lenins waren es wiederum aus dem k.k. Österreich gebürtige Publizisten und Schriftsteller, die zwischen 1924 und 1926 Russland länger bereisten und darüber Texte vorlegten: der heute wenig bekannte, doch intensiv auf Russland und seine Kultur sich einlassende René Fülöp-Millergeb. als René Philipp Müller am 17.3.1891 in Caransebes (heute Rumänien; ehem. Österreich-Ungarn) – gest. am... sowie die prominenten Reise-Reportage-Autoren Egon E. Kisch und Joseph Roth. Fülöp-Miller, der 1922 und 1924 die Sowjetunion bereiste, hat mit seinem 1926 erschienenen, breit rezipierten Buch Geist und Gesicht des Bolschewismus, das bereits 1924 in Teilen als Reiseberichte in der NFP zum Vorabdruck kam, 1928 eine zweite Auflage und mehrere Übersetzungen erlebte, immerhin eine der damals wirkmächtigsten, freilich auch kontrovers diskutierten Darstellungen des ›neuen‹ Russland vorgelegt. Sein Interesse war dabei, so begleitende Äußerungen, weniger ein sozial- oder wirtschaftspolitisches, sondern ein auf die kulturell-habituellen Veränderungen ausgerichtetes, aus denen er „das seelische Moment, das geistige Antlitz des Bolschewismus“ abzulesen hoffte.32 Der Informationsgehalt dieses rund 450 Seiten umfassenden, mit rund 500 fotografischen Illustrationen ausgestatteten Buches, wurde unterschiedlich eingeschätzt; seine Quellen werden häufiger suggeriert als präzise benannt, obgleich er programmatisch im Vorwort „Objektivität“ als Haltung und Perspektive explizit einforderte, welche er durch das fotografische Material als „dokumentarische Unterlage für das Gesagte“ bekräftigte [S. II]. Gut dokumentiert ist allerdings sein Kontakt zum international bekannten Theaterregisseur und Theoretiker Vsevolod Mejerchol’d. (Plachov, 157/152f), weniger sicher die im Text unbelegt bleibenden Begegnungen mit so herausragenden Protagonisten des neuen Russlands, wie z.B. mit Lenin oder mit Trotzkij. Während in der Einleitung noch ein grundlegend aufgeschlossener bzw. neutraler Ton den revolutionären Veränderungen gegenüber durchzuklingen scheint – „Der Bolschewismus bedeutet eine radikale Veränderung des gesamten menschlichen Lebens, in allen seinen Grundlagen, Zielen und Interessen, in jeglicher Erscheinungsform…“ (GG, II) – so verändert sich diese bereits im ersten inhaltlichen Abschnitt sukzessive in Richtung kritisch-polemischer Kommentierung. Der ›kollektive Mensch‹, und die ›Masse‹ werden nämlich als die zentralen Perspektiven der bolschewistischen Revolution, die Mechanisierung und AutomatisierungIn Vorbereitung/in preparation als zukunftsweisende Organisationsformen der Arbeit und Produktion ausgemacht und – dämonisiert. Der Kollektivfigur Mensch drohe „alles Mythisch-Organische“ abhanden zu kommen zugunsten des Ideals „eines völlig leblosen Mechanismus“ (GG, 14), während die Mechanisierungs-Option mit Verweisen einerseits auf Walter Rathenaus Anstrengungen während der deutschen Kriegsbewirtschaftung sowie auf den amerikanischen Fordismus, dem Fülöp-Miller sogar ein selbstkritisches Potenzial zugestehen will, andererseits auf die geringe Industrialisierung Russlands und auf seine „asiatisch-mittelalterliche Arbeits- und Organisationsmethoden“ (GG, 28) als „grauenvoller Gedanke“ (GG, 26) verworfen oder bestenfalls als naiv-romantische Fehl-Einschätzung gewertet wird.